Szepesi ist in Ungarn aufgewachsen. Als die Nazis sie 1944 in ihrem Versteck in der Slowakei aufspürten, war sie zwölf Jahre alt. Im Viehwaggon ging es nach Auschwitz-Birkenau. Szepesi überlebte, weil eine Wärterin ihr zuzischte, sie solle sich als Sechzehnjährige ausgeben – jüngere Kinder wurden sofort vergast. Und weil die Nazis sie 1945, ausgemergelt und bewusstlos, für tot hielten und im Lager zurückließen. Seit den Fünfzigerjahren lebt Szepesi in Frankfurt. An diesem Tag wird sie von ihrer Tochter Anita Schwarz begleitet und von Marc Fachinger, dem Leiter des Projekts Zeitzeugen im Bistum Limburg. Zu Beginn der Veranstaltung hatte Fachinger zu den Schülern gesagt: „Ihr wisst alle, dass das die letzte Gelegenheit ist, einer Überlebenden der schlimmsten Zeit, die es in Deutschland je gegeben hat, Fragen zu stellen.“

Achtzig Jahre nach der Befreiung von Auschwitz am 27. Januar 1945 leben nur noch einige Tausend Holocaust-Überlebende in Deutschland; 2023 waren es rund 14.000. Sie waren bei Kriegsende meist noch Kinder und sind heute alle hochbetagt. Bald wird es gar keine Zeitzeugen mehr geben. Heranwachsende werden keine Gelegenheit mehr haben, auf direktem Weg zu hören, welche Verbrechen Deutsche früherer Generationen verübt haben. Werden sie es dann nur noch aus Geschichtsbüchern erfahren? Auf welchen Wegen kann man die Erinnerung an die Schoa lebendig halten? Es gibt verschiedene Antworten auf diese Frage. Eine lautet: durch Technik, unter anderem KI. Eine andere: durch neue Formen des Erzählens, bei dem auch die Nachkommen der Überlebenden eine Rolle spielen.

„Es ist was ganz anderes, das von einer Überlebenden zu hören“, sagt eine Schülerin

Zurück in der Aula der Weingartenschule. Nach der Veranstaltung stehen noch einige Schülerinnen vor der Bühne, auf der Eva Szepesi sitzt, und stellen Fragen. Darunter auch das Mädchen aus der ersten Reihe, das nach der Tätowierung gefragt hatte. „Ich wollte dieses Tattoo unbedingt sehen“, erzählt sie. „Dass es das wirklich gab. Dass du als Kind eine Nummer warst und keinen Namen mehr hattest.“ Sie heißt Zahra und ist 16 Jahre alt. Ihre ein Jahr jüngere Freundin Zoe pflichtet ihr bei: „Wir haben schon über KZs geredet im Unterricht, aber es ist was ganz anderes, das wirklich so von einer Überlebenden zu hören.“

Den Mädchen ist vor allem eine Anekdote in Erinnerung geblieben. Als Eva Szepesi acht Jahre alt war, sah sie befreundete Nachbarskinder auf der Straße mit einer Wasserpumpe spielen. Auf ihr Winken reagierten sie nicht. Sie näherte sich und bemerkte, dass sie ein Stück rohes Fleisch abwuschen, an dem Blut herunterfloss. Einer rief: „Was glotzt du so blöd, Saujüdin?“ Ein anderer sagte: „So wird bald auch das Blut von deinem Vater fließen.“ Oft sind es Details, die Menschen anrühren oder verstören und die Begegnungen mit Überlebenden für sie unvergesslich machen.

Das weiß auch Marc Fachinger vom Bistum Limburg, der die Lesung in Kriftel organisiert hat. Er hat erlebt, wie eindrücklich solche Begegnungen sind – aber auch, wie schwierig es ist, Geschichte richtig zu vermitteln. Was schiefgehen kann, hat er vor Jahren im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald erlebt. Als er die Gedenkstätte mit einer Berufsschulklasse besuchte, zeigte ein Jugendlicher den Hitlergruß. Der Schulleiter reagierte kühl auf Fachingers Bericht. Offenbar, so fand er, habe Fachinger die Schüler nicht ausreichend auf den Gedenkstättenbesuch vorbereitet. „Im Zuge all dessen hab ich gesagt: Okay, wir laden jetzt einfach mal eine Zeitzeugin ein“, erzählt Fachinger.

Damals arbeitete er noch als Religionslehrer an beruflichen Schulen, inzwischen ist die Arbeit mit Zeitzeugen sein Hauptberuf. Dass die Menschen, mit denen er arbeitet, nun nach und nach sterben, schmerzt ihn. Zugleich spornt es ihn an, neue Wege zu finden, um die Erinnerung lebendig zu halten. Er tut das, indem er selbst die Rolle des Erzählers übernimmt. Das klingt fast nach einer Anmaßung. Aber er tut es mit dem Einverständnis, sogar im Auftrag der Menschen, von denen er erzählt.

Fachinger weiß genau: An den Holocaust zu erinnern, ist in Deutschland auch deswegen so schwierig und heikel, weil man eine zweifache Aufgabe hat. Man muss erstens eindrücklich erzählen und zweitens immer auch eine Mahnung mittransportieren: Das darf nie wieder passieren. Wenn Zeitzeugen selbst erzählen, wird diese Mahnung mittransportiert, sie ergibt sich aus ihrer Geschichte. Wenn sie zusätzlich explizit mahnen, hat das eine enorme Kraft. Wenn ein Nachgeborener erinnert, formuliert er die Mahnung meist überdeutlich aus. Das aber verkommt oft zu einem Ritual, das „Nie wieder“ wird zur kraftlosen Phrase. Deshalb hat Fachinger sich entschieden, nicht zu mahnen. Sondern nur zu erzählen. Und auf die Kraft seiner Erzählung zu vertrauen. Darauf, dass sie in den Köpfen seiner Zuhörer eine Immunisierung gegen die Verführung von rechts außen einpflanzt.

Montabaur an einem Vormittag im Winter. Fachinger steht in einem Klassenraum mit Linoleumboden und hellen Deckenleuchten. Vor ihm vier Reihen von Gymnasiasten. Er erzählt von Krystyna Kozak, einer Polin, die ein NS-Arbeitslager überlebt hat und 2021 verstorben ist. Vor ihrem Tod hat sie ihn gebeten, ihre Geschichte weiterzuerzählen. Er sagt: „Sie hat mir diesen Auftrag mitgegeben.“ Und dem folgt er nun. Er spielt dafür Tonaufnahmen Kozaks ab, erzählt von ihr und ihrem Leben vor und nach dem Nationalsozialismus, zeigt Bilder und Karten.

Manchen kommen beim Zuhören die Tränen

Auf der Tonaufnahme erzählt Kozak, dass es vor dem Krieg im ehemals westpreußischen Graudenz, heute Grudziądz, viele Deutsche gab, man sich gut verstand. Sie erzählt, wie die Kozaks nach dem Einmarsch der Deutschen aus ihrem Haus verjagt wurden. Dass zu Beginn der Besatzung zehn polnische Männer mit verbundenen Augen und gefesselten Händen vor ihren Augen von SS-Männern erschossen wurden. Wie sie und die anderen polnischen Schüler im Unterricht stehen mussten und ab 14 Jahren gar nicht mehr teilnehmen durften, sondern zu Zwangsarbeit eingeteilt wurden.

Und sie erzählt, wie sie und große Teile ihrer Familie später ins Lager kamen. Die zehn Jungen und zehn Mädchen sitzen regungslos im Klassenzimmer und lauschen Kozaks Stimme. Als sie erzählt, wie sie sich im Lager trotz ihres eigenen Hungers etwas zu essen für ihren kleinen Bruder absparte, wischen sich die Lehrerin und eine Schülerin über die Augen.

Am Ende der Schulstunde loben die Schüler den Vortrag. Zu Beginn, sagt eine Schülerin, sei sie etwas verwirrt gewesen, um wen es überhaupt gehe und welchen Bezug es zwischen Fachinger und der Verstorbenen gebe. „Aber dann hat man es schnell verstanden.“ Ein anderes Mädchen sagt: „Ich fand den Vortrag sehr bewegend, weil man hören konnte, was passiert ist. Das ist was anderes, als wenn man einen Text liest.“ Danach bildet sich um Fachinger, anders als um Szepesi, trotzdem keine Traube von Schülern, die noch mehr wissen wollen. Denn natürlich ist Fachinger kein echter Zeitzeuge, und er hat gesagt, was er zu sagen hat. Das Gefühl einer einzigartigen Chance, das bei einem Zeitzeugengespräch mitschwingt, will sich hier nicht so recht einstellen.

Aber das heißt nicht, dass hier nichts angekommen ist. Ob ein solcher Vortrag wirkt, hängt von vielen verschiedenen Sachen ab. Nicht nur davon, wer spricht. Sondern auch davon, ob diese Person frei spricht oder abliest, ob 20 oder 100 Menschen zuhören, ob sie einen starken Akzent hat und wie gut die Schüler vorbereitet wurden. Das weiß auch Fachinger. Als Kozak noch selbst vor Schulklassen sprach, sagte sie immer, wenn sie auch nur einen Menschen erreiche, habe sich die Mühe gelohnt.

Wie schwierig das ist, zeigt sich auch in Kriftel. Eine Neuntklässlerin etwa tuschelt dort während Szepesis Vortrag mit ihrer Sitznachbarin, kippelt auf ihrem Stuhl. Der hochbetagten Zeitzeugin mit dem starken ungarischen Akzent beim Vorlesen zuzuhören, gelingt ihr nicht. Nach der Lesung erzählt sie, sie habe nicht folgen können, habe vieles nicht verstanden. Sie wusste nicht, dass die Nazis in Ungarn einmarschiert, Menschen in die Slowakei geflohen, dort aufgespürt worden waren. Die Lager, sagt sie, seien bei ihr im Unterricht noch nicht durchgenommen worden. Womöglich hätte Fachinger sie besser erreicht, auch wenn sein Vortrag etwas holprig begann.

Andere Menschen haben schon jahrelange Übung im Erzählen aus zweiter Hand. Etwa Ruth-Anne Damm vom Verein „Zweitzeugen“. Dessen Mitglieder haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Geschichten von Überlebenden möglichst anschaulich in Schulklassen zu tragen. Sie erzählen nicht nur davon, was die Menschen erlitten haben, sondern auch, wer sie waren, bevor sie Opfer wurden: dass jemand gern Fußball spielte und ungern Hausaufgaben machte etwa. Und sie erzählen den Schülern von der Begegnung mit dem jeweiligen Überlebenden, davon, wie die Wohnung aussah, was es zu essen gab, ob gelacht oder geweint wurde. „So schaffen wir Zugang für junge Kinder, so ab zehn Jahren, die das Thema vielleicht auch nicht von zu Hause kennen“, erzählt Damm am Telefon.

Was Auschwitz für die übergroße Zahl der Häftlinge war, kann nicht bezeugt werden

Und die Zweitzeugen tun auch das, was Fachinger macht: Sie führen Interviews, transkribieren sie, machen daraus eine Erzählung. Das haben Damm und ihre Mitstreiter in den vergangenen 15 Jahren mit 38 Zeitzeugen umgesetzt. 25 von ihnen leben inzwischen nicht mehr. Ruth-Anne Damm will ihre Geschichten weitererzählen – ohne die letzten Zeitzeugen auf ein Podest zu stellen. Denn es gibt ja noch viel mehr Geschichten, die genauso wichtig sind: von denen, die starben, ohne jemals zu Protokoll gegeben zu haben, was ihnen widerfahren ist. Und natürlich die Geschichten derjenigen, die in den KZs umgekommen sind.

„Was Auschwitz für die übergroße Zahl der Häftlinge war, kann nicht bezeugt werden“ – so heißt es in einer Ausstellung über das Ende der Zeitzeugenschaft, die in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg entwickelt wurde und die nun durch Deutschland zieht. Viele Überlebende fingen erst nach Jahrzehnten an zu erzählen. Vorher wollten oder konnten sie oft nicht über ihre Erlebnisse sprechen. Aber die Gesellschaft wollte es oft auch nicht so genau wissen. Als sich das änderte, waren viele Zeitzeugen schon verstorben. Andere wie Sinti und Roma, Homosexuelle und von den Nazis als „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ verfolgte Menschen wurden lange gar nicht als Opfer anerkannt und dementsprechend auch nicht angehört.

Julius Scharnetzky hat die Ausstellung mitentwickelt. „Der Kanon ist unglaublich eingeschränkt. Die Perspektiven vieler Verfolgter, vor allem der über Jahrzehnte marginalisierten, sind einfach nicht vorhanden“, erzählt er am Telefon. Die Frage sei deshalb nicht nur, was nun, mit den letzten Überlebenden, verloren gehe, sondern auch, was längst unwiederbringlich verloren sei. „Dieser Verlust der Stimmen, den man jetzt beklagt, ist über Jahrzehnte gesellschaftlich gewollt gewesen.“

Das treibt ihn mehr um als die Sorge, wie das Erinnern ohne Überlebende wachgehalten werden kann. Denn von denjenigen, die gehört wurden, gibt es unzählige Videos, Erinnerungsberichte, noch unveröffentlichte Manuskripte. „Die Erzählungen sind da“, sagt Scharnetzky. „Die Frage ist eher: Wie bringen wir die künftig zum Sprechen und werden denen als Menschen gerecht? Auf diesen Aufzeichnungen sprechen die Personen immer nur in ihrer Rolle als Opfer. Es geht verloren, dass sie mehr waren als das.“

Die Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt im Dezember. An einem Montagvormittag sitzen Schüler einer Gesamtschule bei Kassel in einem schwarz gestrichenen Raum und blicken auf zwei überlebensgroße Videoaufnahmen. Sie zeigen Inge Auerbacher und Kurt S. Maier, zwei 90 und 94 Jahre alte jüdische Holocaust-Überlebende, die heute beide in den USA leben.

An einem Mikrofon sitzt ein Schüler mit Brille und Kapuzenpullover. „Haben Sie Angst vor Neonazis?“, fragt er Auerbacher. „Ja, ich fürchte mich vor Neonazis, ganz genau“, antwortet die – so perfekt passen Frage und Antwort selten zusammen. „Weil das weitergehen kann. Deswegen reise ich in der ganzen Welt rum und halte viele Reden. Gegen Rassismus. Das ist meine Aufgabe.“

Das „Gespräch“ funktioniert dank einer Spracherkennungs-KI

Dann fragt eine Schülerin Kurt Maier, ob er noch Kontakt zu Inge Auerbacher habe – die beiden kommen aus dem Schwarzwald und kannten sich als Kinder. Das Videobild ruckelt kurz, dann kommt eine Antwort: „Was meinen Sie? Während des Krieges, nach Ende des Krieges? Mein Vater ist während des Kriegs gestorben und meine Mutter 1979.“

Die Museumsmitarbeiterin sagt entschuldigend: „Es kann schon mal passieren, dass eine falsche Antwort kommt. Die KI ist leider unzuverlässig.“ Als die Schulklasse aufbricht, sagt sie: „Wir fragen uns selbst, ob das ein gutes Projekt ist oder ob ihr denkt, das ist zu fehlerbehaftet.“ – „Also ich fand das schon sehr gut“, entgegnet eine Schülerin.

Für die interaktiven Videos waren Auerbacher und Maier tagelang vom Deutschen Exilarchiv und der USC Shoah Foundation dabei gefilmt worden, wie sie Hunderte Fragen beantworten. Aus diesen vielen Stunden Videomaterial wird nun mithilfe einer Spracherkennungs-KI jeweils der Teil ausgespielt, der zu der Frage passt, die Besucher stellen. So soll eine Ahnung von einem Zeitzeugengespräch entstehen – auch dann noch, wenn die beiden nicht mehr leben.

Es gibt auch schon Hologramme, also dreidimensionale Videos, die sich Museumsbesucher mit VR-Brillen anschauen können. Sie waren zuerst in Potsdam zu sehen und tourten dann durch Deutschland. Künftig soll es auch KI-gesteuerte Hologramme geben. Dreidimensionale und KI-gesteuerte Videos will auch der Verein Zweitzeugen so bald wie möglich mit Schülergruppen erproben und mit ihnen diskutieren, welche Chancen sie mit sich bringen.

Junge Menschen wissen immer weniger über den Holocaust

Damm sieht die moderne Technik nicht nur positiv. Videos und Avatare könnten mit Deepfakes manipuliert werden; wo sie gezeigt werden, sollten das Medienpädagogen begleiten. Gleichzeitig will sie sich diesen neuen Möglichkeiten, die Erinnerung lebendig zu halten, auch nicht verschließen. „Ich mache mir schon Sorgen, dass das Erinnern komplett verstaubt, die Schoa Schülern in Geschichtsbüchern irgendwann so entfernt erscheint wie die Römerzeit.“

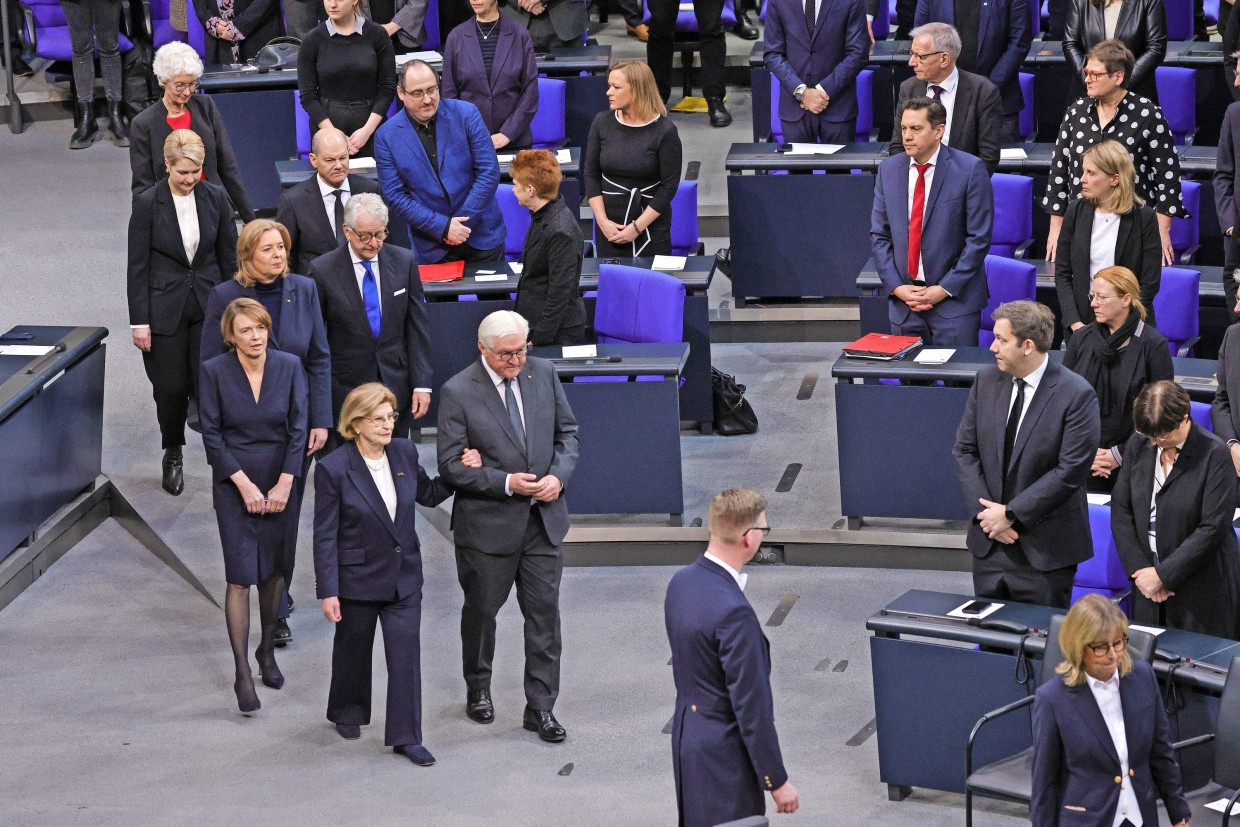

Es gibt mittlerweile viele Wege, auf den Tod der Zeitzeugen zu reagieren: die KI, Projekte wie die von Damm und Fachinger und auch Erzählungen von Nachfahren der Überlebenden. Vor einem Jahr sprach im Bundestag anlässlich der damals 79 Jahre zurückliegenden Befreiung von Auschwitz nicht nur Eva Szepesi, sondern auch der Schweizer Sportjournalist Marcel Reif, dessen Großvater von den Nazis ermordet worden war. Anders als „Zweitzeugen“ sind sie selbst bis heute von dem geprägt, was ihre Vorfahren erlebt haben. Aber kann all das die Erinnerung wirklich wachhalten?

Studien zeichnen ein widersprüchliches Bild davon, wie es um das Erinnern bestellt ist. Einerseits wissen junge Menschen immer weniger über den Holocaust. Andererseits zeigen Umfragen auch, dass ihr Interesse groß ist. Und dieses Interesse lässt sich wecken und verstärken. Das zeigt sich auch in Kriftel.

Als ihre Mitschüler schon in die Pause verschwunden sind, stehen Zahra, Zoe und ihre Freundin Ana noch vor der Aula und sprechen über Szepesis Lesung. Unaufgefordert ziehen sie Parallelen zur Gegenwart. Zahra, die ein weißes Kopftuch trägt, sagt, sie habe auch einen Zeitzeugen in ihrer Familie: ihren Vater, der in den Achtzigern aus Afghanistan floh und dessen Erzählungen ihr Interesse an Geschichte weckten, heute ihr Lieblingsfach. Und sie sagt: „Ich hab auch schon oft Vorurteile abbekommen, nur weil ich Muslima bin.“

Das ist nicht der einzige Bezug zu heute, den die Schülerinnen sehen. Ana hat mitbekommen, dass manche aus der Klasse nicht mehr bei Zara einkaufen. „Weil Zara Israel unterstützt.“ Zahra und Zoe erzählen auch, dass in den Chatgruppen ihrer jüngeren Geschwister schon Hakenkreuze gepostet wurden.

Der Nahostkonflikt erzeugt unter Jugendlichen einen enormen Druck, sich zu positionieren. Das beobachtet auch Ruth-Anne Damm in ihrer Arbeit. Seitdem Israel in Reaktion auf den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 Krieg im Gazastreifen führt, gab es vereinzelte Absagen von Schulklassen. Weil sich, so erzählt sie, in den Klassen viele lieber mit der Gegenwart beschäftigen wollten, mit dem Tod und der Zerstörung, die Israel in Gaza anrichtet, als mit der Vergangenheit. Sie habe dem widersprochen und gesagt: Es sei gerade jetzt, in der aufgeheizten Gegenwart, gut, über die Vergangenheit zu sprechen – und über gegenwärtigen Antisemitismus. Den erleben Damm und die anderen „Zweitzeugen“ an den Schulen immer wieder. Einmal wollte ein Schüler eine Karteikarte nicht anfassen, weil das Wort „Jude“ darauf stand.

Auch Marc Fachinger und Julius Scharnetzky wissen, dass das Ende der Zeitzeugenschaft nur eine von vielen Herausforderungen ist. Die Gedenkstätten stehen wegen des erstarkenden Rechtsextremismus unter Druck. Und sie müssen immer mehr Jugendliche mit Migrationshintergrund erreichen, deren Vorfahren weder Täter noch Opfer des Nationalsozialismus waren. Gleichzeitig fehlt es ihnen an Geld für notwendige Sanierungen. Und die Überlebenden waren immer auch wichtige Stimmen im Kampf um Mittel.

Ob es den neuen Vermittlungswegen gelingt, diesen Problemen zu begegnen, die Erinnerung wachzuhalten und an die nächsten Generationen weiterzugeben: Darüber wird man vielleicht in 20 Jahren mehr wissen – wenn kein Zeitzeuge mehr lebt und der Holocaust ein Jahrhundert zurückliegt.