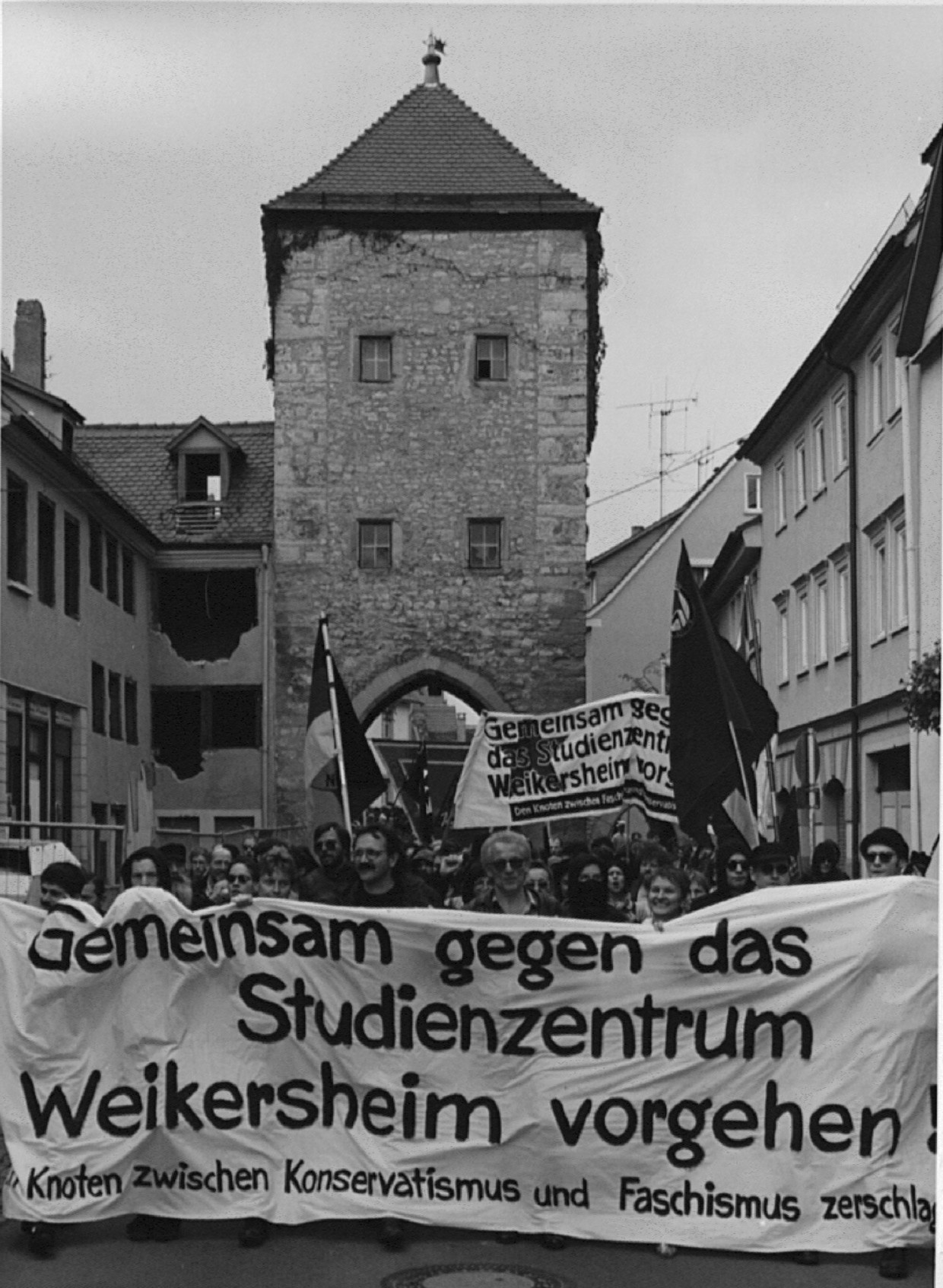

Das Studienzentrum Weikersheim (SZW) brachte der Kleinstadt im Norden Baden-Württembergs über viele Jahre einen zweifelhaften Ruf ein. Manche Eltern scheuten sich, ihre Kinder zu Sportwettkämpfen zu schicken. Sie wären dort dann als „Weikersheimer“ mit rechtskonservativen Außenseitern verglichen worden. Eine Verwalterin des Barockschlosses beklagte sich einmal darüber, dass sie am 20. April Gratulationen zu Hitlers Geburtstag entgegennehmen musste. Einfach so.

In einer Landtagsanfrage der SPD aus dem Jahr 2020 schrieb das Innenministerium zur Bedeutung des 1979 gegründeten Studienzentrums: „Derzeit sind keine Anhaltspunkte erkennbar, dass das SZW verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt oder dass Rechtsextremisten versuchen, das SZW gezielt und planmäßig zu beeinflussen. Grundsätzlich ist festzustellen, dass die öffentlich wahrnehmbaren Aktivitäten des SZW stark zurückgegangen sind.“ Allerdings habe sein Präsident, der emeritierte Erlanger Staatsrechtslehrer Karl Albrecht Schachtschneider, dem in rechtsextremen Kreisen einschlägigen Magazin „Compact“ sowie der Zeitschrift des mittlerweile geschlossenen „Instituts für Staatspolitik“ als Interviewpartner zur Verfügung gestanden. Der letzte inhaltliche Eintrag auf der Facebook-Seite des Studienzentrums ist ein gutes Jahr alt, dort teilten die Organisatoren mit, dass Hans-Georg Maaßen, der frühere Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, aus Krankheitsgründen einen Vortrag habe absagen müssen.

Günter Rohrmoser und Karl Steinbuch

Mit der Gründung und Entfaltung der in Teilen rechtsextremistischen AfD im deutschen Parteiensystem ist das vom früheren Ministerpräsidenten Hans Filbinger (CDU) gegründete Zentrum vollends überflüssig geworden. Wozu sollte man einem ausgewählten Publikum noch auf sektiererischen Tagungen nationalkonservative bis rechtsnationale Ideen vortragen, wenn diese Ideen durch die Allgegenwart der AfD nun fast täglich in den Tagesthemen durch Interviews mit Alice Weidel und anderen popularisiert werden? Die massenmediale Verbreitung einiger Weikersheimer Thesen hätten sich der Philosoph Günter Rohrmoser oder der Informationstheoretiker Karl Steinbuch – beide zu Lebzeiten mit dem Studienzentrum verbunden – wohl nicht vorstellen können.

Die Historikerin Josefine Preißler vom Institut für Zeitgeschichte, die an einer Dissertation über Bruno Heck arbeitet, den ersten Generalsekretär der CDU, hat die Gründungsgeschichte des Studienzentrums in den Jahren 1979 bis 1985 in einem Aufsatz der „Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte“ (Bd. 72, 2024, Heft 4) aufgearbeitet. Heck gab 1980 ein schmales Buch mit dem Titel „Hans Filbinger – der ‚Fall‘ und die Fakten. Eine historische und politologische Analyse“ heraus, eine Zusammenstellung von drei Aufsätzen der Historiker Heinz Hürten und Hugo Ott und des Politikwissenschaftlers Wolfgang Jäger. Leider konnte Preißler für ihren Aufsatz über das SZW den immer noch nicht freigegebenen Nachlass Filbingers nicht einsehen. Es gelingt ihr aber, die Entstehung und auch den politisch letztlich marginalen Einfluss des Zentrums historisch einzuordnen.

Bei der Gründung des Zentrums – ein knappes Jahr nach Filbingers Rücktritt wegen seiner Rolle als Marinerichter im Zweiten Weltkrieg – spielten einerseits Überlegungen des Philosophen Rohrmoser darüber eine maßgebliche Rolle, wie die „neomarxistische Kulturrevolution“ der Achtundsechziger mit einer „christlich-national-konservativen Kulturrevolution“ gestoppt werden könnte. Andererseits suchte Filbinger nach seinem Rücktritt, den er bis zu seinem Tod nie verwinden konnte, ein Betätigungsfeld. Der durchsetzungsstarke CDU-Politiker mit Modernisierungsanspruch – unter seiner Regierung wurden die Konfessionsschulen abgeschafft sowie eine tiefgreifende Gebietsreform durchgesetzt – wollte mit dem Studienzentrum zunächst bundespolitischen Einfluss ausüben, den er als einfaches CDU-Mitglied nun nicht mehr hatte.

Auch eine Form von Verwestlichung

„Tatsächlich stellte das SZW“, schreibt Preißler, „den Versuch dar, eine damals noch recht neue Organisationsform in der politischen Kultur der Bundesrepublik zu etablieren. Filbinger und seine Mitstreiter orientierten sich hierfür an den neokonservativen Thinktanks in Großbritannien und den USA, die entscheidend für den Aufstieg Margaret Thatchers und Ronald Reagans verantwortlich waren.“ Filbinger ließ Fachtagungen für ideologisch resiliente Zielgruppen organisieren – ausgewählte Jugendverbände, die Bundeswehr, bestimmte Unternehmen –, um seinen gesellschaftlichen Einfluss zu mehren. Kurz nach der Gründung versuchte das SZW noch, ein möglichst breites politisches Spektrum in die Diskussionen über „geistige Führung“ einzubeziehen. Der Verdacht, Weikersheim sei ein „Club der Reaktionäre“, sollte vermieden werden. Zu den Tagungen lud man Sozialdemokraten, linke CDU-Reformer wie Norbert Blüm und FDP-Politiker wie Hinrich Enderlein ein, sogar der damalige Juso-Bundesvorsitzende und spätere Bundeskanzler Gerhard Schröder kam einmal nach Weikersheim.

Radikalisiert habe sich das Zentrum, so die These der Historikerin, erst durch seine Erfolglosigkeit: Die Weikersheimer wollten, dass Bundeskanzler Helmut Kohl nach dem Regierungswechsel 1982/1983 das Versprechen seiner „geistig-moralischen Wende“ und auch einer „deutschlandpolitischen Wende“ einlöste. Das geschah aber nicht, stattdessen setzte sich zumindest in Teilen der CDU die Planungsgruppe um Wanfried Dettling durch, die keine reaktionär-abwehrende, sondern eine an den Realitäten orientierte Antwort auf den gesellschaftlichen Wertewandel (Umweltschutz, Frauenpolitik, Sozialpolitik) geben wollte. Zu dieser Fraktion gehörten Heiner Geißler und Rita Süssmuth.

Der Historiker Kohl widersetzte sich auch den vergangenheitspolitischen Bestrebungen der Weikersheimer, die deutsche Verantwortung für die nationalsozialistischen Verbrechen zu relativieren. „Die Enttäuschung über das Ausbleiben der Wende war dann auch der wesentliche, aber nicht der einzige Grund für die Radikalisierung des SZW; dazu kam die fehlende Akzeptanz in den Führungszirkeln beider Unionsparteien.“ Spätestens Ende der Achtzigerjahre gelang es dem SZW nicht mehr, zwischen konservativen Auffassungen und denen der Neuen Rechten eine rote Linie zu ziehen. Am deutlichsten wurde das, als der spätere Fraktionsvorsitzende der Republikaner im Landtag von Baden-Württemberg, Rolf Schlierer, ins Präsidium des SZW gewählt wurde. Von großer Bedeutung war 2007 auch die Entscheidung des damaligen Ministerpräsidenten Günther Oettinger (CDU), seine Mitgliedschaft in Weikersheim aufzugeben.

Die CDU und die „Denkfabriken“, die ihr nach aktualisierten amerikanischen Mustern heute Programme einer radikalbürgerlichen Wende zuliefern möchten, können aus der Geschichte des SZW etwas für ihre Auseinandersetzung mit der AfD lernen: Eine konservative Partei, die sich nicht zur Westbindung, zur Europäischen Union, zu einer aufklärerischen Vergangenheitspolitik und einem pragmatischen Umgang mit gesellschaftlichem Wertewandel bekennt, gerät früher oder später auf die Weikersheimer Rutschbahn nach rechtsaußen und wird keine Volkspartei der Mitte bleiben.