In der Bundestagswahl am 23. Februar bestimmen die Wähler, wie sich das neue Parlament zusammensetzt, und nehmen so Einfluss auf die künftige Regierung. Die Abgeordneten werden in der Regel für vier Jahre gewählt. Die vergangene Bundestagswahl war am 26. September 2021, die nächste reguläre Wahl sollte im Herbst stattfinden.

Dass früher gewählt wird, liegt am Bruch der Ampelkoalition. Am 16. Dezember stimmte der Bundestag über die Vertrauensfrage des amtierenden Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) ab. Wie erwartet, verweigerte ihm die Mehrheit der Parlamentarier das Vertrauen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) löste daraufhin den Bundestag auf und ordnete Neuwahlen an.

Wer darf bei der Bundestagswahl wählen?

Wer bei der Bundestagswahl stimmberechtigt ist, regeln das Grundgesetz und das Bundeswahlgesetz. Wählen dürfen demnach alle Deutschen, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten in Deutschland wohnhaft sind.

Das Statistische Bundesamt schätzt die Zahl der Wahlberechtigten im Bundesgebiet für die bevorstehende Bundestagswahl auf 59,2 Millionen. Bei der vergangenen Bundestagswahl seien es etwa zwei Millionen mehr gewesen. Den Rückgang erklärt die Behörde sich durch den demographischen Wandel. Der Anteil der Wähler, die älter als 70 Jahre sind, beträgt den Schätzungen zufolge derzeit etwa 23 Prozent. Die Wahlberechtigten unter 30 Jahren machen circa 13 Prozent aus.

Bestrebungen, das Wahlalter bei Bundestagswahlen auf 16 Jahre herabzusetzen, gab es immer wieder. Die zerbrochene Koalition aus SPD, Grünen und FDP legte dafür einen Gesetzentwurf vor. Da das Wahlalter im Grundgesetz festgelegt ist, hätte es für eine Änderung einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag bedurft. Das Vorhaben scheiterte am Widerstand der Union und der AfD. Für die Wahl zum EU-Parlament wurde das Wahlalter bereits herabgesetzt. Im vergangenen Jahr durften somit erstmals Jugendliche von 16 Jahren an an einer deutschlandweiten Wahl teilnehmen.

Nach welchem Wahlsystem wird gewählt?

In Deutschland wird eine Variante der Verhältniswahl angewendet. Die Verhältniswahl ist ein sehr weit verbreitetes Wahlsystem. Stimmenanteile werden dabei proportional in Parlamentssitze umgerechnet. Dem gegenüber stehen Mehrheitswahlsysteme wie in Frankreich, Großbritannien oder den USA. Sie funktionieren nach dem Prinzip „alles oder nichts“. Der Kandidat, der in einem Wahlkreis die relative oder die absolute Mehrheit der Stimmen erhält, zieht ins Parlament ein. Stimmen, die auf andere Kandidaten entfallen, werden nicht berücksichtigt. Versucht die Verhältniswahl, den Wählerwillen möglichst genau im Parlament abzubilden, zielt die Mehrheitswahl vor allem darauf ab, klare Mehrheitsverhältnisse zu schaffen.

In Deutschland werden Elemente beider Systeme in der sogenannten personalisierten Verhältniswahl kombiniert. Mit der Erststimme stimmen die Wahlberechtigten in ihrem Wahlkreis über einen Direktkandidaten ab. Der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt und wird bei der Mandatsvergabe bevorzugt. In Deutschland gibt es derzeit 299 Wahlkreise, in denen jeweils etwa 250.000 Menschen leben.

Mit der Zweitstimme wird nicht für eine Person gestimmt, sondern für die Landesliste einer Partei. Welche Kandidaten in einem Bundesland auf dieser Liste stehen, bestimmen die Parteien selbst. Nach dem Anteil der Zweitstimmen der Parteien in den Bundesländern werden die Sitze im Bundestag vergeben. Die Zweitstimme legt also die Mehrheitsverhältnisse im Parlament fest.

Um ins Parlament einzuziehen, müssen Parteien bundesweit mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen bekommen. Mit dieser Sperrklausel soll eine zu starke Zersplitterung des Parlaments verhindert werden. Scheitert eine Partei an dieser Fünfprozenthürde, erringt aber mindestens drei Direktmandate, zieht sich dennoch in den Bundestag ein.

Diese sogenannte Grundmandatsklausel sollte mit der Wahlrechtsreform der Ampelkoalition von 2023 abgeschafft werden. Das Bundesverfassungsgericht entschied 2024 aber, dass sie bis zu einer Reform der Sperrklausel beibehalten werden muss.

Erst- oder Zweitstimme, welche ist wichtiger?

Mit der Wahlrechtsreform von 2023 ist die Bedeutung der Zweitstimme gewachsen. Denn künftig gilt das Prinzip der Zweitstimmendeckung. Es wurde eingeführt, um die Zahl der Parlamentarier zu verringern. Nach altem Wahlrecht lag die Regelgröße des Parlaments bei 598 Sitzen. Diese wurde aber immer wieder überschritten, weil gewonnene Direktmandate, die nicht durch Zweitstimmen gedeckt waren, durch Überhangmandate ausgeglichen wurden. Damit sich durch diesen Ausgleich das Kräfteverhältnis im Parlament nicht änderte, wurden den übrigen Parteien Ausgleichsmandate gewährt. So kam es dazu, dass 2021 mehr als 730 Abgeordnete in den Bundestag einzogen.

Mit der Reform wurde ihre Zahl auf 630 beschränkt, Überhang- und Ausgleichsmandate wurden abgeschafft, Direktmandate müssen künftig durch Zweitstimmen abgesichert sein. Gewinnt eine Partei mehr Direktmandate, als ihr durch den Anteil der Zweitstimmen zustehen, entfallen die Direktmandate mit den niedrigsten Stimmenanteilen. Wahlkreisgewinner ziehen also nicht mehr sicher in den Bundestag ein. In Einzelfällen könnte es sogar dazu kommen, dass Wahlkreise keinen Abgeordneten in den Bundestag schicken.

Für parteiunabhängige Wahlkreisbewerber gibt es eine Ausnahme. Sie ziehen direkt in den Bundestag ein, wenn sie in einem Wahlkreis die relative Mehrheit der Erststimmen bekommen.

Kann man noch taktisch wählen?

Wahlentscheidungen können inhaltlich motiviert sein, weil man eine Partei oder einen bestimmten Kandidaten unterstützen möchte. Sie können aber auch nach strategischen Überlegungen getroffen werden, weil man zum Beispiel eine bestimmte Koalition an der Regierung sehen will, seine Erststimme nicht an einen aussichtslosen Direktkandidaten vergeben möchte oder verhindern will, dass eine bestimmte Partei stärkste Kraft wird.

Auch Parteien oder Organisationen wie Campact werben für das taktische Wählen. Bei der Bundestagswahl 2017 setzte die FDP, die kurz zuvor im Bayerischen Landtag an der Fünfprozenthürde gescheitert war, auf eine Zweitstimmenkampagne. Dabei richtete sie sich an die Wähler der Unionsparteien. Diese sollten mit ihrer Erststimme einen Direktkandidaten der CDU oder CSU wählen, mit ihrer Zweitstimme die Parteiliste der FDP.

Die CSU befürchtete zunächst, durch das neue Wahlgesetz benachteiligt zu werden. Traditionell gewinnt sie in Bayern die meisten Direktmandate. Weil sie aber nur in Bayern antritt, überschreitet sie die Fünfprozenthürde nur knapp. Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts kann sich die Partei zumindest für die kommende Wahl noch sicher sein, über die Grundmandatsklausel ins Parlament zu kommen. Eine Abschaffung der Klausel schloss Karlsruhe für eine zukünftige Reform der Sperrklausel jedoch nicht aus.

Wie funktioniert die Briefwahl?

Wer wählen möchte, muss dafür nicht unbedingt ins Wahllokal. Seit der Einführung der Briefwahl im Jahr 1957 steht es jedem offen, seine Stimme auf dem Postweg abzugeben. Die Briefwahl soll aber vor allem Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Urlaubern oder Deutschen, die im Ausland leben, eine Wahlteilnahme ermöglichen. Dafür muss bei der Gemeinde des Hauptwohnorts ein Wahlschein beantragt werden. Dies funktioniert persönlich, aber auch per Post oder E-Mail.

Der Antrag kann gestellt werden, sobald der Wahltermin feststeht, also auch schon vor dem Eingang der Wahlbenachrichtigung. Der Stimmzettel wird dem Wähler daraufhin mit der Post zugesandt. Aufgrund der verkürzten Fristen bei der aktuellen Bundestagswahl empfiehlt die Bundeswahlleiterin, die Briefwahlunterlagen so schnell wie möglich ausgefüllt zurückzuschicken. Denn der Wahlbrief muss spätestens am Wahlsonntag um 18 Uhr bei der zuständigen Behörde eingegangen sein. Ansonsten kann die Stimme nicht mehr ausgezählt werden und ist somit ungültig.

Was müssen Deutsche im Ausland beachten?

Im Ausland an der Urne zu wählen, ist nicht möglich. Deutsche Staatsbürger, die im Ausland leben und nicht in Deutschland gemeldet sind, bekommen nicht automatisch eine Wahlbenachrichtigung zugeschickt. Sie müssen sich bei der Kommune, in der sie zuletzt gemeldet waren, ins Wählerregister eintragen lassen. Der Antrag musste für die kommendes Bundestagswahl bis zum 2. Februar bei der zuständigen Kommune eingegangen sein. Im Anschluss konnten Auslandsdeutsche die Briefwahl beantragen.

Aufgrund der verkürzten Fristen beträgt der voraussichtliche Briefwahlzeitraum laut Bundeswahlleiterin nur etwa zwei Wochen. Denn erst nachdem der Bundeswahlausschuss am 30. Januar endgültig über die Wahlvorschläge der Parteien entschieden hatte, konnten die Stimmzettel gedruckt werden.

Wegen langer Postlaufzeiten zweifeln viele Auslandsdeutsche daran, dass ihre Wahlunterlage pünktlich bei der zuständigen Wahlbehörde eingehen. Laut der Bundeswahlleiterin stehen ihnen zur Briefwahl auch die amtlichen Kurierwege der Auslandsvertretungen zur Verfügung. In grenznahen EU-Staaten sei dieser Weg aber oft nicht schneller als der reguläre Postweg.

Welche Koalitionen sind möglich?

Mit Ausnahme der Union bei der Wahl von 1957 erreichte keine Partei jemals mehr als die Hälfte der Parlamentssitze. Um eine handlungsfähige Regierung zu stellen, schließen sich Parteien deshalb zu Koalitionen zusammen. Welche Koalitionen möglich sind, hängt nicht nur von der Stärke der jeweiligen Parteien ab. So kann die AfD etwa auf ein starkes Ergebnis hoffen, eine Regierung mit ihr zu bilden, schließen die anderen Parteien allerdings aus.

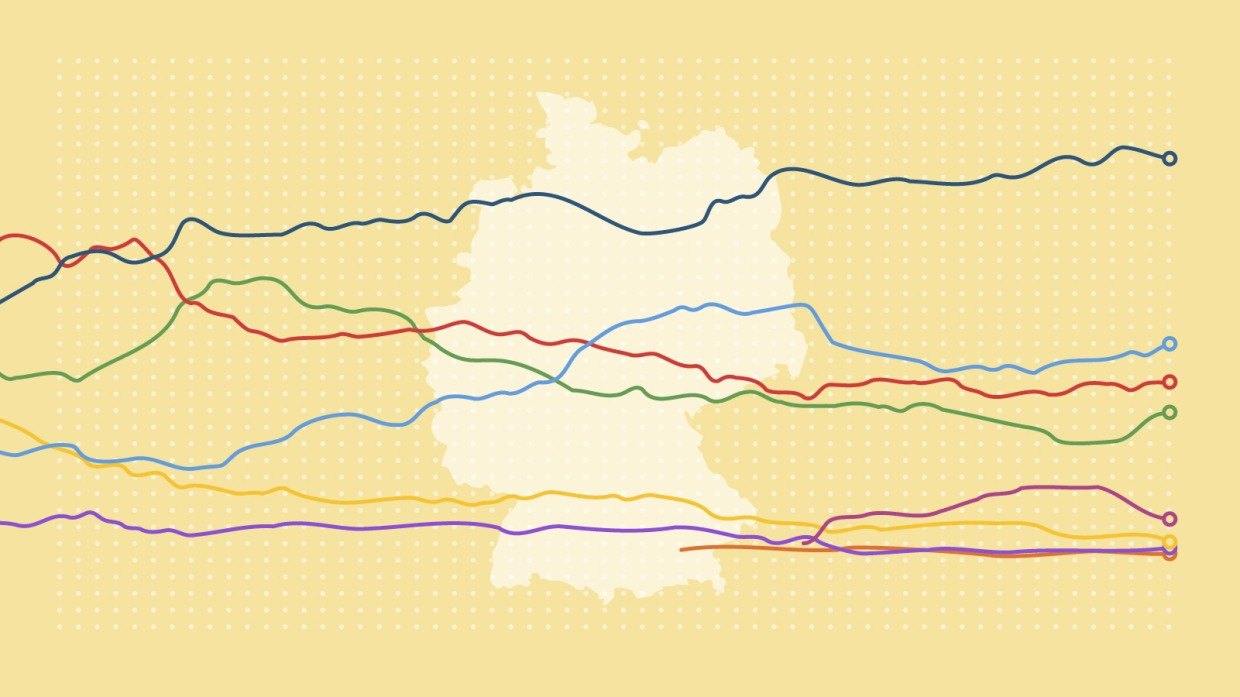

Zu den wahrscheinlichen Möglichkeiten gehört eine Koalition zwischen CDU/CSU mit der SPD oder eine Koalition der CDU/CSU mit den Grünen. Die Umfragewerte schwanken allerdings je nach Befragungstag und Institut – und bis zur Wahl kann sich noch einiges ändern. Ob ein Zweierbündnis für eine Mehrheit im Parlament überhaupt genügt, hängt auch davon ab, wie viele Parteien insgesamt in den neuen Bundestag einziehen.

Welche Partei passt zu mir?

Der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl soll laut der Bundeszentrale für politische Bildung vom 6. Februar an verfügbar sein. Nutzer können in einer Smartphone-App zu 38 Thesen Stellung beziehen und so ihre Positionen mit den Programmen der verschiedenen Parteien abgleichen. Aus den Antworten der Nutzer wird ein Wert errechnet, der den Grad der Übereinstimmung wiedergibt.

Wie geht es nach der Wahl weiter?

Die Wahllokale schließen am Wahltag um 18 Uhr. Kurz darauf gibt es vorläufige Prognosen, die auf Nachwahlumfragen beruhen. Während die Stimmen ausgezählt werden, werden nach und nach erste Hochrechnungen veröffentlicht und aktualisiert. Ein vorläufiges Endergebnis könnte noch in der Nacht oder am frühen Morgen des Folgetags von der Bundeswahlleiterin bekannt gegeben werden. Steht das endgültige Wahlergebnis fest, werden die Parlamentssitze an die Parteien verteilt.

Im Anschluss geht es an die Regierungsbildung. Parteien treffen sich dafür zu Sondierungsgesprächen und Koalitionsverhandlungen. Bis zur konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags bleibt die alte Regierung geschäftsführend im Amt. Nachdem sich eine Koalition gebildet hat, stellt sich der neue Bundeskanzler auf Vorschlag des Bundespräsidenten im Bundestag zur Wahl. Er braucht im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der Stimmen der Abgeordneten, um gewählt zu werden.