Vielleicht hat Angela Merkel Friedrich Merz mit ihren Einwürfen sogar einen Gefallen getan und dazu beigetragen, dass sich die Reihen hinter dem Unionskanzlerkandidaten enger schließen. Zwar äußerte sie sich am Mittwochabend abermals kritisch, vor allem zu den Plänen ihres Parteifreunds, Flüchtlinge an deutschen Grenzen zurückzuweisen. Sie warb für eine europäische Lösung und sagte bei einer Veranstaltung der „Zeit“: „Ich halte die Flüchtlingspolitik der letzten zehn Jahre nicht für verfehlt. Ich sage aber, wir sind nicht am Ende der Arbeit, und da ist noch eine ganze Menge zu tun.“

Vom Kanzler erwarte man, dass die „irreguläre Migration reduziert wird“. In den Jahren 2017 bis 2019 habe man das gut geschafft, sagte Merkel und verwies auf Grenzkontrollen zu Österreich und das EU-Türkei-Abkommen. Immerhin gestand sie Merz also zu, dass auf dem Feld der Flüchtlingspolitik auch aus ihrer Sicht noch vieles unerledigt ist. Sodann jedoch mahnte Merkel abermals, selbst unter schwierigen Bedingungen sollte es nicht dazu kommen, dass Mehrheiten mit der AfD gebildet werden.

Aber schon als Merkel vergangene Woche in einer schriftlichen Mitteilung das Vorgehen von Merz im Bundestag erstmals kritisiert hatte, führte das bei den meisten Abgeordneten der Fraktion vor allem zu einer Reaktion: Unverständnis. Das berichten sogar jene, die auch nicht glücklich waren mit dem Ablauf der vergangenen Bundestagswoche, die meinen, Merz hätte es bei seiner ursprünglichen Ankündigung belassen sollen, an seinem ersten Tag als Kanzler eine strikte Asylgangart einzuschlagen, statt im Stil des Sofortismus das Abstimmungsrisiko im Bundestag einzugehen.

Doch sich wie Merkel aus dem Off zu äußern, verbiete sich in seiner so schwerwiegenden Frage grundsätzlich für eine frühere Regierungschefin und Parteifreundin – allemal so kurz vor der Wahl. Man kenne nicht ein Mitglied in der Fraktion, das die Intervention der ehemaligen Kanzlerin goutiere, heißt es. Und auch unter jenen, die am Freitag nicht für das Zustrombegrenzungsgesetz stimmten, habe niemand durchschlagende Bedenken gegen dessen Inhalt.

Wie hat es Friedrich Merz in den vergangenen Jahren geschafft, die Fraktion so hinter sich zu versammeln, dass auch die Merkelianer nicht mehr aufmucken bei so einer wichtigen Frage? Wie viele Merkelianer gibt es überhaupt noch? Und wie sicher kann Merz sein, dass die Fraktion auch nach der Wahl verlässlich hinter ihm steht?

Dass auch im Bundestag die Unionsreihen derzeit fest geschlossen bleiben, erklärt sich schon aus dem Umstand, dass längst die heiße Phase des Wahlkampfs begonnen hat. Nach der dramatischen vergangenen Woche steht in der kommenden nur noch wenig an: Am Montag kommen die Abgeordneten zur Fraktionssitzung zusammen, am Dienstagvormittag steht nur eine „Vereinbarte Debatte zur Situation in Deutschland“ auf der Tagesordnung des Bundestags, und dann geht es für die meisten am Dienstagnachmittag wieder zurück in ihre Wahlkreise.

Merz sprach vom Grundstein für den Wahlsieg

Schon am vergangenen Montag beim CDU-Bundesparteitag in Berlin hatte sich Merz gleich zu Beginn seiner Rede tief vor seinen Parteifreunden verbeugt und abermals eine Klarstellung formuliert: „Dank an die ganze Partei, Dank an die Kolleginnen und Kollegen der Bundestagsfraktion für die Standhaftigkeit in den letzten Tagen“, sagte er. „Wir legen gerade den Grundstein für unseren Wahlsieg.“ Und als er im Anschluss versicherte, man werde nicht mit der AfD zusammenarbeiten, „vorher nicht, nachher nicht, niemals“, standen die Delegierten auf und applaudierten lange.

Der Kanzlerkandidat hat seiner Partei und der Unionsfraktion in den vergangenen zwei Wochen seit der Bluttat von Aschaffenburg viel zugemutet. Zweimal ist er im Bundestag das Risiko eingegangen, mit den Stimmen der AfD zu Mehrheiten zu kommen, bei einem Entschließungsantrag zu seinem Fünf-Punkte-Plan zur Migration kam es auch so, beim Zustrombegrenzungsgesetz fehlten wenige Stimmen.

Von einem „steilen Move“ von Merz sprach der CSU-Vorsitzende Markus Söder beim CDU-Parteitag in Berlin anerkennend. Trotzdem standen die Abgeordneten viel enger hinter Merz zusammen, als es in der FDP-Fraktion der Fall war. Zwölf von 196 Abgeordneten entzogen sich nur der Abstimmung zum Zustrombegrenzungsgesetz, ein Krankheitsfall war dabei, und einmal war die Anreise nicht möglich.

Drei Erklärungen für die Geschlossenheit

Wenn man mit zahlreichen Abgeordneten in der Fraktion spricht, läuft es oft auf drei Erklärungen für die Geschlossenheit hinaus. Die ersten beiden sind einfach: So kurz vor der Bundestagswahl hat der Kanzlerkandidat immer recht. Und der Kanzlerkandidat hat entschieden, diesen Weg einzuschlagen. Zweitens, und das verstärkt den ersten Punkt: Niemand will schuld sein, dass sich so ein Drama wie 2021 wiederholt.

Quälend lange zog sich das Ringen zwischen dem damaligen CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet und dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder hin. Und als Laschet endlich Kanzlerkandidat geworden war, hörten die Querschüsse nicht auf. Am Ende stand die Union mit ihrem bisher schlechtesten Ergebnis da: 24,2 Prozent. Der Bundestagswahlkampf 2021 ist für die Union ein traumatisches Erlebnis, über das die Abgeordneten auch heute noch auf den Fluren des Bundestags reden – und manch einer erinnert in diesen Tagen daran, auch damals schon habe Merkel die Union kaum im Wahlkampf unterstützt.

Entscheidend ist auch nach Einschätzung von Merkel-Anhängern die dritte Begründung: Die Lage ist eine ganz andere als vor zehn Jahren. Eine „Refugees welcome“-Euphorie wie 2015 könne sich niemand mehr vorstellen. Es kämen einfach zu viele Menschen, die kein Recht dazu hätten. Gerade als Anhänger einer humanen Flüchtlingspolitik könne man das nicht hinnehmen, weil viele Kommunen überfordert seien, weil es immer schwerer werde, die Neuankömmlinge menschenwürdig unterzubringen. Hinter Merkels Politik von 2015 und zugleich hinter Merz zu stehen, sei kein Widerspruch, heißt es von einem Merkelianer.

Gerade auch im nordrhein-westfälischen Landesverband – aus dem Friedrich Merz stammt – genießt Merkel hohes Ansehen. Hendrik Wüst, der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende, der sich schon lange für einen strikteren Umgang mit illegaler Migration ausspricht, verwendet viel Mühe darauf, alle Flügel der Partei und auch die Merkelianer einzubinden. Bevor Merkel im Januar beim Neujahrsempfang der NRW-CDU – ihrem einzigen Parteiauftritt im Wahlkampf – zu reden beginnen konnte, feierten ihre Parteifreunde sie mit minutenlangem Applaus. „Aber die Welt ist heute eine andere als vor zehn Jahren“, sagt ein Abgeordneter.

Merkel selbst habe schon manches in die Wege geleitet. „Doch dem EU-Türkei-Abkommen hätten viele weitere folgen müssen, das ist auch unter der Ampel nicht geschehen.“ Seit dem Anschlag von Aschaffenburg höre man an den Wahlkampfständen regelmäßig Aussprüche wie: „Ich hab keinen Bock mehr auf eure Worte.“ Es habe ein Zeichen gebraucht. Kanzler Olaf Scholz (SPD) habe es nicht gegeben. Merz habe es gegeben und Führungsstärke gezeigt.

Hinzu kommt: Lange bevor Merz das Ruder übernahm, begann in Partei und Fraktion eine inhaltliche Neujustierung. Auch wenn Aschaffenburg der unmittelbare Anlass für Merz’ Vorgehen im Bundestag war – um einen inhaltlichen Kurswechsel handelt es sich nicht. Schon Merkels direkte Nachfolgerin im Parteivorsitz, Annegret Kramp-Karrenbauer, hatte begonnen, Merkels Migrationspolitik aufzuarbeiten – und ausdrücklich in Abgrenzung von Merkel gesagt, in Notsituationen wie 2015 zählten zum Arsenal möglicher Maßnahmen als „Ultima Ratio“ auch Grenzschließungen.

Es kommt auf die Machtbasis an

Unter Merz als Parteivorsitzendem hat sich das Programm gerade im Punkt Migration erheblich verschärft. Die Diskussionen sind geführt, die Mehrheiten gefunden, Grenzkontrollen und Zurückweisungen an den Grenzen stehen längst im Grundsatzprogramm.

Traditionell gilt die CDU/CSU-Fraktion als Machtmaschine. Das heißt jedoch nicht, dass sie immer geschlossen ihrer Führung folgt. Angela Merkel erlebte das 2015, als 65 Abgeordnete sich weigerten, ihrem Kurs bei einer Abstimmung zu den Griechenland-Hilfen zu folgen. Und als sich 2018 der Unmut auftürmte, schaffte es Ralph Brinkhaus überraschend, Merkels Vertrauten im Fraktionsvorsitz Volker Kauder abzulösen. Kurz darauf gab Merkel bekannt, den Parteivorsitz abzugeben. Es war der Anfang vom Ende.

Als Armin Laschet sich 2021 anschickte, ihr im Kanzleramt zu folgen, hatte er als Ministerpräsident keine verlässliche Machtbasis in der Fraktion im Zweikampf um die Kanzlerkandidatur gegen CSU-Chef Söder, was auch zur Lagerbildung und heftigen Diskussionen führte. Nach der Bundestagsniederlage wurde Merz CDU-Chef und übernahm auch den Fraktionsvorsitz, obwohl Brinkhaus gerne im Amt geblieben wäre. Merz aber war überzeugt: Die Macht muss gebündelt werden, ganz so wie Merkel das machte, als sie ihm nach der Bundestagswahl 2002 den Vorsitz der CDU/CSU-Fraktion entwand.

Nicht erst die vergangene Woche im Parlament hat gezeigt, dass Merz die Zeit genutzt hat, seine Machtbasis zu festigen. Ein anderer wichtiger Schritt ist offensichtlich gewesen, dass die Führung von Merz aus der Fraktion durchaus als zugewandt beschrieben wird. Es wird berichtet, dass Merz viel redet und auch die Meinung seiner Abgeordneten einholt und einfordert. Es gibt aber auch den Hinweis, dass eine Fraktion sich in der Opposition leichter führen lasse, als wenn man in der Regierung die Entscheidungen aus dem Kanzleramt durchsetzen muss.

Mindestens einmal im Monat gibt es ein gemeinsames Abendessen im geschäftsführenden Fraktionsvorstand, um alles zu diskutieren: open end. So hatte es schon Wolfgang Schäuble in den Neunzigern gehalten. Klar ist aber auch, dass es bei der Entscheidung nach Aschaffenburg nicht viel zu diskutieren gab – den Kurs setzte Merz. Als die örtliche CSU-Abgeordnete vor der Fraktion die schockierenden Details aus dem Polizeibericht über die Morde vortrug, rang Merz mit den Tränen, wie Teilnehmer berichten.

Unter dem Eindruck von Aschaffenburg votierten in der vergangenen Woche auch viele mit Ja, bei denen ein Unbehagen nach den Tagen im Bundestag blieb. Unter den zwölf, die nicht abstimmten, gibt es einige, deren Karriere lange auch mit Merkel verbunden war. Für einige von ihnen sind es die letzten Tage im Bundestag. Helge Braun, der einstige Kanzleramtsminister, ist schon zum Präsidenten der Universität Lübeck gewählt worden. Monika Grütters, einst Kulturstaatsministerin, hat schon ihre Abschiedsrede gehalten, auch Annette Widmann-Mauz verlässt das Parlament.

Genauso hat es Marco Wanderwitz angekündigt, der als einstiger Ost-Beauftragter für ein AfD-Verbot wirbt, und Yvonne Magwas. Hermann Gröhe, der unter Merkel Gesundheitsminister war, hat mit Ja gestimmt, aber auch er verlässt den Bundestag. Genau wie Nadine Schön oder Katja Leikert. Auch andere, die manche als Merkelianer betrachten, haben zugestimmt – auffällig ist, dass sich so gut wie niemand von ihnen als Merkelianer bezeichnen lassen will. Die Unterscheidung in „Merkel-CDU“ und „Merz-CDU“ sei künstlich und werde von manchen Medien gerne perpetuiert.

Die Abgeordneten berichten von viel Zuspruch aus ihren Wahlkreisen und auch von Protesten. Wie wichtig der Dank von Merz beim Parteitag gewesen sei, hört man und auch die abermalige klare Abgrenzung von der AfD. Aber auch die Sorge gibt es, welche Effekte dieser „steile Move“ für die Partei haben werde in den letzten Wochen im Wahlkampf und wie hoch der Preis bei den Koalitionsverhandlungen nach der Wahl werden könnte, wenn man ohne Kompromisse den Fünf-Punkte-Plan von Merz bei einem künftigen Partner durchsetzen will. Natürlich könne Merkels Kritik auch schaden und manche Wähler aus der Mitte abschrecken.

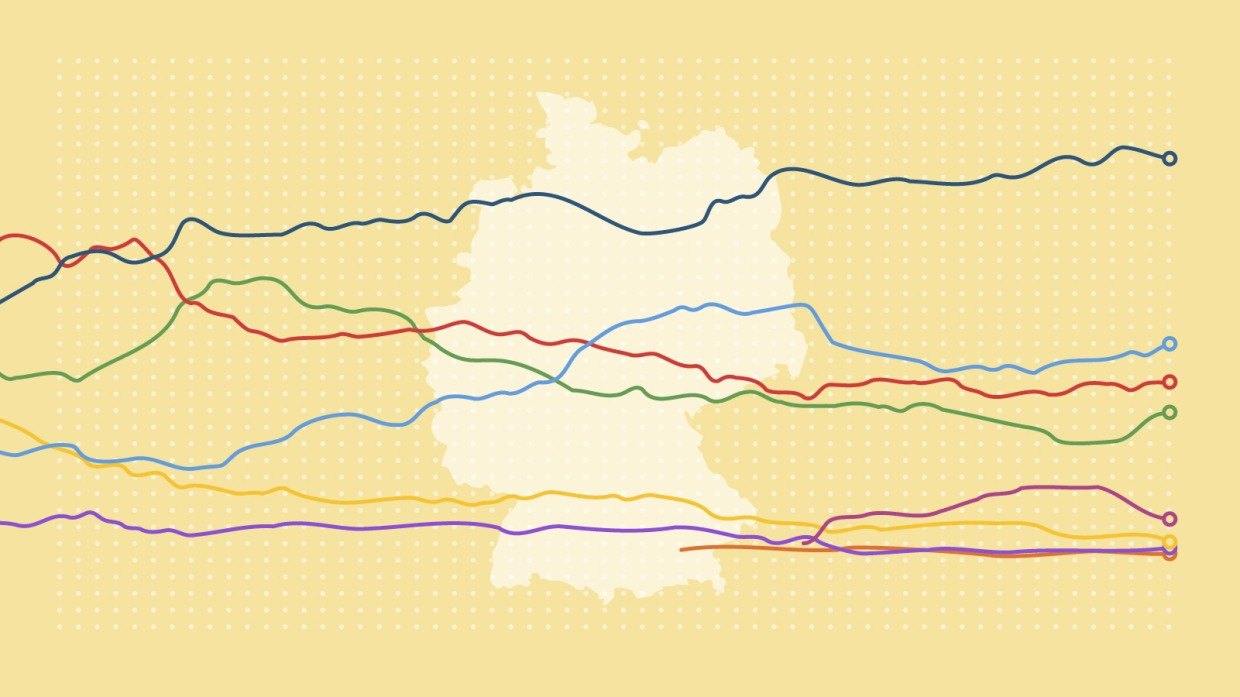

Am Donnerstag wird in der Union mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, dass man in der ersten wichtigen Umfrage seit der Woche, in der Merz im Bundestag alles auf eine Karte setzte, einen Punkt auf 31 Prozent zugelegt hat. In der Kanzlerpräferenz des ARD-Deutschlandtrends kann sich Merz persönlich über einen großen Sprung nach vorne freuen: Fünf Punkte hat er zugelegt.