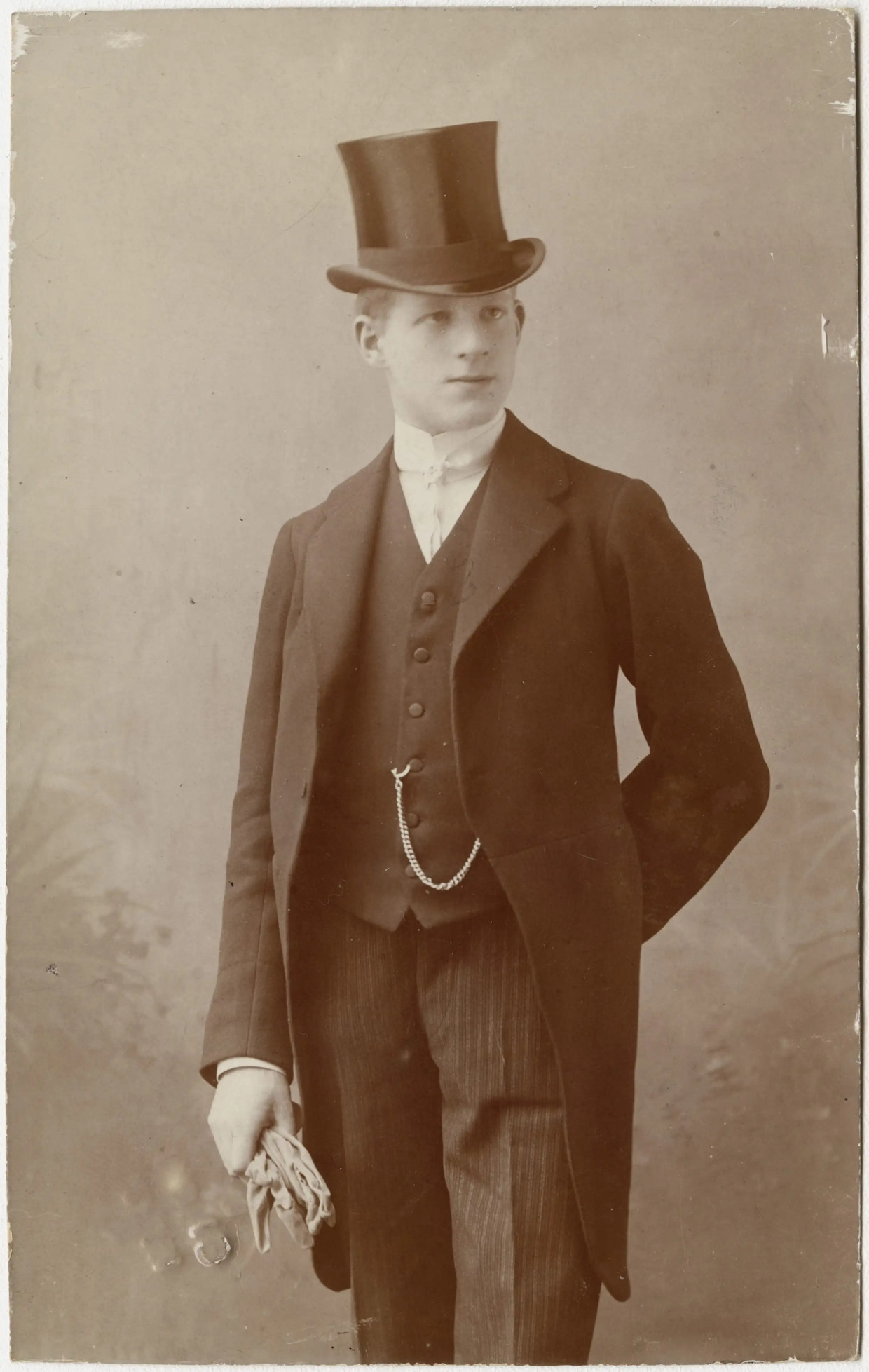

Karl Loewenstein (1891 bis 1973), Sohn eines Kaufmanns, der in München eine Zinngießerei betrieb, besuchte das berühmte Wilhelmsgymnasium im Lehel, das er auf väterlichen Wunsch 1908 vorübergehend verließ, um als Lehrling in das Bankhaus Herzog und Meyer einzutreten. Es war absehbar, dass seine künftige Berufswahl nicht nur durch seine jüdische Konfession (und die Ablehnung der Taufe in seiner Familie), sondern auch durch seine Augenschwäche eingeschränkt sein würde.

Dem Erfolg der Banklehre stand eine praktische Schwierigkeit im Weg, über die er in seinen postum 2023 bei Mohr Siebeck erschienenen „Erinnerungen eines ausgewanderten Juristen“ berichtet: Es gab in der Bank „weder Rechen- noch Schreibmaschinen, alles wurde handgeschrieben mit einer speziellen Tinte“, und es „stellte sich bald heraus“, dass seine „Handschrift zum Eintrag in die sauber geführten Bücher zu schlecht war“. Mit der Zeit war sie noch schlechter geworden: „Heute ist meine Handschrift völlig unleserlich, und ist es schon seit vielen Jahren, seit ich, mehr schlecht als recht, die Schreibmaschine benutze.“

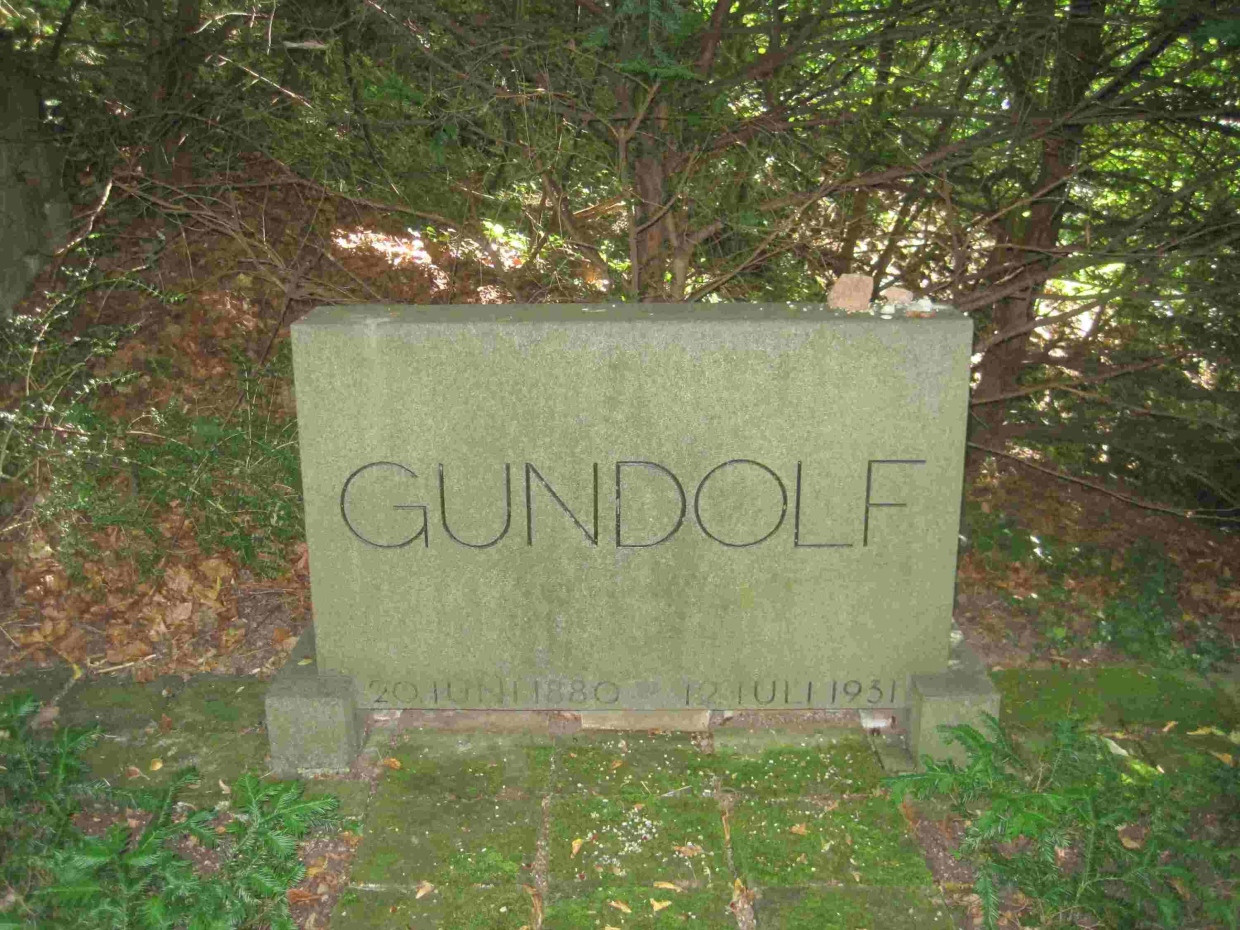

Das schrieb Loewenstein wohl Ende 1970 in Amherst in Massachusetts, wo er seit 1936 gelehrt hatte. Er begann die Niederschrift der Memoiren am 17. November 1970 und schloss sie schon am 15. Februar 1971 ab. Auf dem Gymnasium hatte die gesamte Klasse die Stenographie nach dem System Gabelsberger erlernt. Eine kulturkritisch getönte Bemerkung der „Erinnerungen“ betrifft das Fehlen solcher Kenntnisse bei den Elite-Studenten in Amherst: Sie hätten sich vorauseilend auf ihre künftigen Sekretärinnen verlassen. „Nunmehr allerdings haben Diktiermaschinen die Kurzschrift überflüssig gemacht.“ Bei der Herstellung der Memoiren kam eine solche Maschine nicht zum Einsatz. Ein Hörfehler kann den kuriosen Irrtum also nicht erklären, über den wir auf diesen Seiten am 18. Dezember berichtet haben. Über sein Heidelberger Studiensemester berichtet Loewenstein: „Friedrich Gundolf, von dem ich viel gehört hatte, war im Vorlesungsverzeichnis unauffindbar, aber er entpuppte sich als Gundelfigur“ – was eine Fußnote der Editoren als Anspielung auf die Comic-Hexe Gundel Gaukeley deutete. Hier müsste aber „Gundelfinger“ stehen, denn unter seinem Geburtsnamen war der Privatdozent der Literaturgeschichte in den Heidelberger Personalverzeichnissen aufgeführt.

Maschine korrigiert Maschine

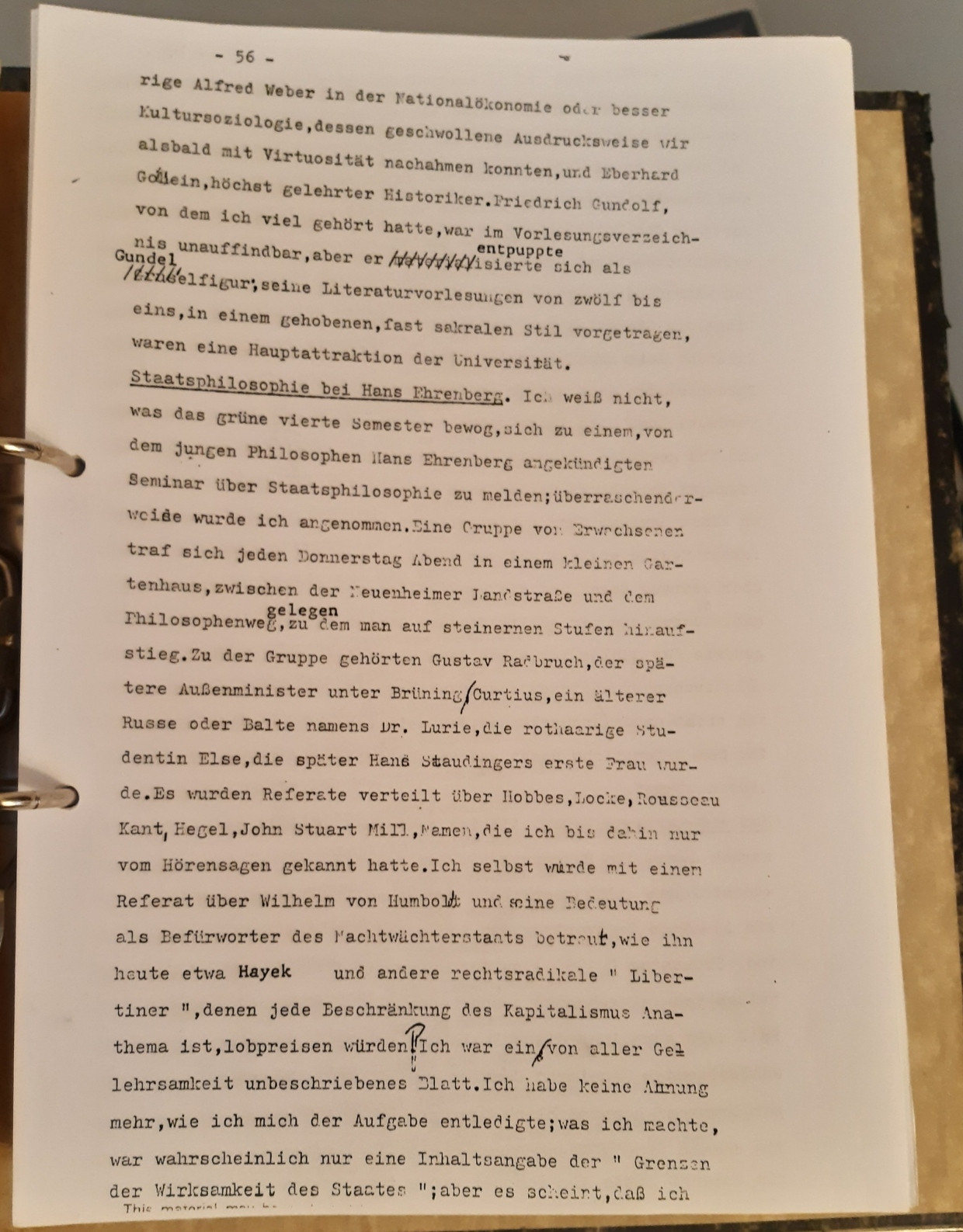

Oliver Lepsius, einer der drei Herausgeber, war so freundlich, uns über den editorischen Befund ins Bild zu setzen. Überraschenderweise ist das Wort „Gundelfigur“ bereits eine Korrektur. Vorlage der Edition ist ein Typoskript, das auf der Grundlage einer bereits maschinenschriftlichen Urschrift von mehreren Schreibkräften hergestellt und von Loewenstein handschriftlich korrigiert wurde. Da der Autor den Text in dieser Form gedruckt sehen wollte (und vergeblich allen maßgeblichen Fach- und Publikumsverlagen anbot), haben die Herausgeber auf einen Abgleich der Reinschrift mit der Urschrift verzichtet. Im Typoskript stand ursprünglich „Gruselfigur“.

An dieser Stelle ist die Korrektur nicht handschriftlich, sondern wieder mit Maschinenschrift (aber einer anderen Maschine) darübergesetzt: Die ersten beiden Silben sind gestrichen, darüber steht „Gundel“. Man kann vermuten, dass bei der Durchsicht der Reinschrift eine Abweichung von der Urschrift bemerkt und versehentlich nur zur Hälfte korrigiert wurde. Im gleichen Satz wurde „materialisierte“ in „entpuppte“ geändert. Diese stilistische Korrektur, die Ersetzung des Fremdworts, sieht eher nach einem Eingriff des Autors aus.

Das Typoskript der ersten neun Kapitel fertigte Käte Schmitz in Tutzing an, die sich von ihrer Schwiegertochter helfen ließ. Wenn Frau Schmitz 1971 eine Schwiegertochter hatte, wird sie nicht mehr zum Zielpublikum der „Micky Maus“-Hefte gehört haben. Dass die Erinnerung an die von Carl Barks gezeichnete und von Erika Fuchs getaufte Berufshexe in die Entstehung der Schimäre der „Gundelfigur“ einging, bleibt unwahrscheinlich.

Zwei Leserzuschriften machen auf Indizien einer Plausibilität der Figur im Heidelberger Kontext aufmerksam. Gustav Seibt, selbst Absolvent des Wilhelmsgymnasiums, erwähnt „die gut verbürgte Anekdote“, dass Stefan George einmal von Gundolf verlangt habe: „Gundel, Kind, mach mir die Schuhbänder zu!“ Einen Bericht Georges darüber, wie er „dem Leichtfuß Gundel sein Othello-Manuskript zurückgesandt“ habe, zitiert Thomas Karlauf in seiner George-Biographie „Die Entdeckung des Charisma“. 2018 wurden in einer Heidelberger Ausstellung aus Beständen des Antiquars Thomas Hatry Postkarten Gundolfs an seine Tochter gezeigt, auf denen er sich selbst „Gundel“ nannte.

Thomas Meyer verweist uns auf frühe Heidelberg-Feuilletons von Dolf Sternberger, in denen „bestimmte Gruppen bestimmten Cafés“ zugeordnet worden seien. „Eine Rolle spielte dabei das bis heute existierende Café Gundel, das Gundolf/Gundelfinger auch für Treffen mit seinen Freundinnen nutzte. Das erweitert möglicherweise den Möglichkeitsraum der Gundelfigur.“

Ohne Verbindung nach Heidelberg, Tutzing oder Entenhausen wurde 1976 im elften Band der Ost-Berliner „Geschichte der deutschen Literatur“ der Klassenstandpunkt des Romans „Die Abenteuer des Werner Holt“ von Dieter Noll an „der Gundel-Figur“ festgemacht, die „symbolisch die humanistische, von den Volksmassen getragene Perspektive“ vertritt.

Lepsius und seine Mitherausgeber bereiten indes eine korrigierte Neuauflage ohne „Gundelfigur“ vor. Die Erstauflage von Loewensteins „Erinnerungen“, die ihm zu Lebzeiten kein Verlag abnehmen wollte, ist vergriffen.