Das hat es mindestens seit den Zeiten Helmut Kohls nicht mehr gegeben: Die CDU macht eine FDP-Zweitstimmenkampagne. Allerdings nicht so, wie Freidemokraten sich das erhoffen mögen. Statt zur Wahl des möglichen Koalitionspartners aufzurufen, rät Unionskandidat Friedrich Merz von der Stimmabgabe für Christian Lindner ab: Das Votum für eine Partei, die den Einzug ins Parlament verfehle, sei ohnehin verschenkt.

In der Tat sieht es nicht gut aus für Lindner und seine Partei. In den Umfragen lag sie zuletzt konstant unterhalb der Fünfprozenthürde. Vordergründig gibt es dafür viele politische Gründe. In der lagerübergreifenden Ampelkoalition hatte die FDP eine schwierige Rolle, die der Parteichef allerdings noch unterstrich, indem er viel häufiger über die Probleme als über die Erfolge der Regierungsarbeit sprach.

Auch der Entschluss, ein vorzeitiges Ende der Regierung herbeizuführen, brachte nicht den gewünschten Erfolg, nicht zuletzt weil der Koalitionsbruch allzu absichtsvoll herbeigeführt erschien. Und schließlich vergrätzte die Partei gleich mehrere potentielle Wählergruppen, als Lindner erst ankündigte, mit der AfD für ein „Zustrombegrenzungsgesetz“ der Union zu stimmen – und dann feststellen musste, dass er dafür gar nicht die Gefolgschaft seiner Abgeordneten hatte.

Elf Jahre sind eine lange Zeit

Aber könnte es sein, dass die Misere der FDP tiefere Gründe hat als die Ampel-Misere oder unglückliche Winkelzüge ihres lange so erfolgreich agierenden Parteivorsitzenden?

Wer sich auf Spurensuche begibt, der stößt jedenfalls bald auf ein anderes Phänomen, auf den fehlenden personellen Unterbau der FDP in Partei, Fraktion und Ministerien. Manches wirkte zuletzt auch deshalb wenig professionell, weil es an vielen Stellen tatsächlich an Profis mangelte.

Dieser Text stammt aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Die Ursache dafür liegt in der Zeit zwischen 1998 und 2009. Es waren die elf Jahre, in denen die FDP keiner Bundesregierung angehörte. Erst regierte Gerhard Schröder mit SPD und Grünen, dann Angela Merkel mit Union und SPD. Was erst mal nach demokratischer Normalität klingt, war für die Freidemokraten ein historisches Novum. Sie galten in der alten Bundesrepublik als natürliche Regierungspartei, die sich aussuchen konnte, wen sie mit ihren Stimmen zum Kanzler machte. Über die Frage, wer in Bonn an die Spitze der Regierung trat, entschieden vor 1998 nicht Wahlen, sondern die FDP. Nur in der kurzen Zeit der absoluten Unionsmehrheit 1957 bis 1961 und der ersten großen Koalition zwischen 1966 und 1969 stellte sie keine Bundesminister.

Diese lange Regierungszeit hatte zur Folge, dass sie sich um den Nachwuchs auf Mitarbeiter- oder Referentenposten wenig Sorgen zu machen brauchte. So stellte sie zwischen 1969 und 1998 durchgehend den Außenminister. Ganze Alterskohorten von Diplomaten wuchsen in einem von der FDP geprägten Umfeld heran. In allen Regierungen, an denen sie beteiligt war, stellte sie entweder den Innen- oder den Justizminister. Sie konnte also reichlich Juristen einstellen, ein Berufszweig, der in allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung und des politischen Vorfelds gebraucht wurde. Als drittes kam schließlich zwischen 1972 und 1998 das Wirtschaftsressort hinzu, ein großes Haus mit vielen Planstellen und Experten für jede erdenkliche Branche.

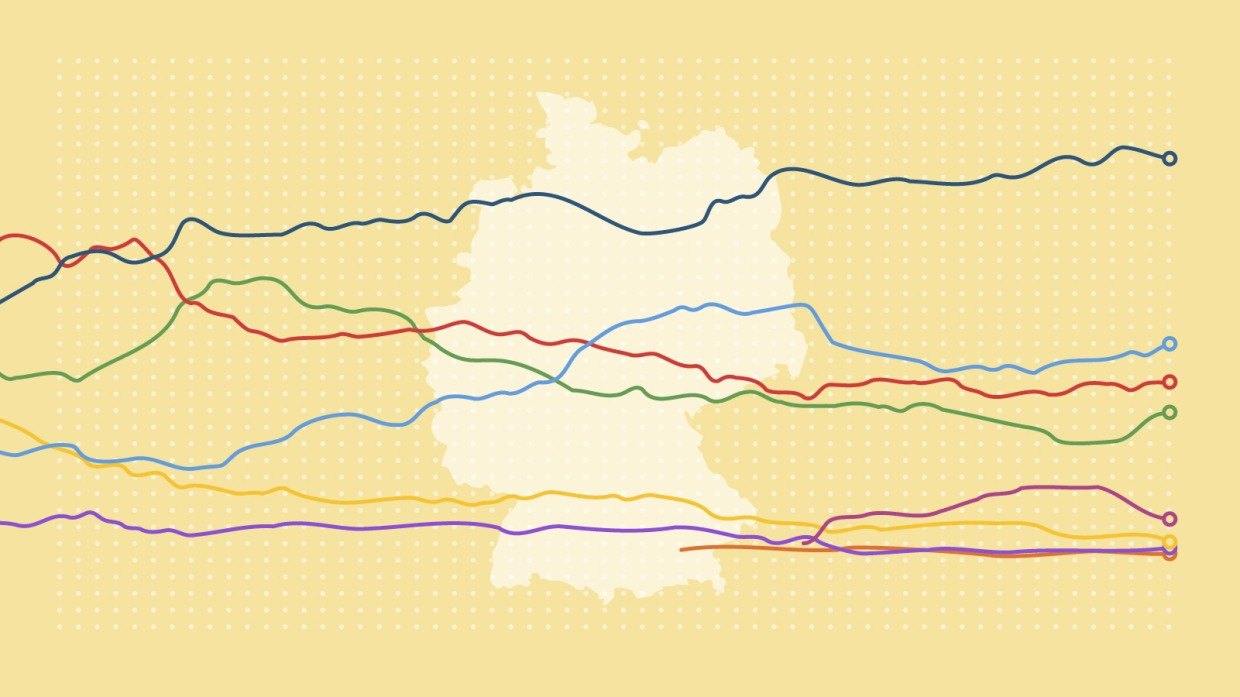

Mit dieser Herrlichkeit war es 1998 für mehr als ein Jahrzehnt vorbei. Elf Jahre sind eine lange Zeit, wenn es um Laufbahnen in Ministerien geht und um das Personal, das auf den Leitungsebenen das Führungspersonal umschwirrt. Hinzu kam: Als die FDP 1998 aus der Bundesregierung ausschied, war sie auch auf Landesebene kaum noch präsent. Sie regierte bloß noch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg mit, darüber hinaus saß sie in den Landtagen von Hessen und Schleswig-Holstein. Das war’s. In den übrigen zwölf Bundesländern agierte die Partei bloß noch als außerparlamentarische Opposition. Das hieß eben auch: Außer in einer winzigen Landesgeschäftsstelle beschäftigte sie dort kein Personal mehr. Es gab keine Stellen für Fraktionsmitarbeiter oder Ministerialbeamte.

Das änderte sich unter dem neuen Vorsitzenden Guido Westerwelle, der nach seinem nordrhein-westfälischen Wahlsieg im Jahr 2000 ein Jahr später an die Parteispitze trat. Allerdings dauerte es ein Weilchen. In der Bundestagswahl 2002, in der er ausweislich seiner Schuhsohle ein Wahlergebnis von 18 Prozent anstrebte, erzielte er nur 7,4 Prozent, hauptsächlich wegen einer Affäre um antisemitische Flugblätter des nordrhein-westfälischen Landesvorsitzenden Jürgen Möllemann. In den folgenden beiden Wahlen steigerte die FDP ihr Ergebnis erst auf 9,8 und dann auf 14,6 Prozent.

Nach der Ebbe kommt die Flut

Verheerender wirkten sich, in personeller Hinsicht, allerdings die Wahlerfolge auf Landesebene aus. Als die FDP 2009 wieder in die Bundesregierung eintrat, war sie wieder in 15 von 16 Länderparlamenten vertreten, und sie regierte in sage und schreibe acht Bundesländern mit. Das bedeutete zugleich aber auch: Eine Partei, die in den ersten Jahren nach 1998 praktisch überhaupt keine Stellen mehr zu vergeben hatte, brauchte in kürzester Zeit Hunderte von Büroleitern, Referenten, Pressesprechern, Abteilungsleitern.

Die Landesverbände hatten alle Mühe, ihre eigenen Posten mit Kräften zu besetzen, die politisches Gespür, fachliche Kompetenz und parteipolitische Zuverlässigkeit in ihrer Person vereinten. Entsprechend gering war die Neigung, solche Leute nach Berlin abzugeben. Die Bundespartei habe hoffentlich eigenes Personalmanagement betrieben, hieß es damals auf entsprechende Medienanfragen.

Daran haperte es allerdings beträchtlich, was man den Verantwortlichen kaum zum Vorwurf machen kann. Die vorausgegangene Serie von Wahlniederlagen hatte den Schatzmeister Hermann Otto Solms zu einem rigiden Sparkurs gezwungen, er vermietete ganze Etagen in der Parteizentrale an externe Firmen und schrumpfte den festen Mitarbeiterstab auf 26 Personen. Und die um die Hälfte vergrößerte Bundestagsfraktion brauchte nicht nur neue Mitarbeiter. Die von 61 auf 93 Abgeordnete angewachsene Fraktion zählte auch viele Neulinge ohne jede Parlamentserfahrung.

Das Image als Umfallerpartei

Entsprechend schnell setzte der Verfall ein. Ein wichtiger Grund dafür war, dass die FDP einen Wunsch der CSU erfüllte, den sogar die bayerischen Grünen seit geraumer Zeit in ihren Programmen führten: Die Mehrwertsteuer auf Hotelübernachtungen sollte von 19 auf 7 Prozent sinken, um in der Konkurrenz mit den oft moderner ausgestatteten Herbergen auf der österreichischen Seite der Grenze bestehen zu können. Was dann allerdings sank, waren vor allem die Umfragewerte der FDP, die in kurzer Zeit von 15 auf fünf Prozent zurückgingen. Der Grund dafür war, dass das Steuergeschenk in der Öffentlichkeit nicht als weiß-blauer Fehltritt wahrgenommen wurde, sondern als Rückkehr der Freidemokraten zu klassischer Klientelpolitik.

Dazu trug zwar eine Parteispende des Unternehmers August von Finck bei, der später auch die AfD förderte und dem unter anderem die Mövenpick-Hotels gehörten. Von ihm hatte allerdings auch die CSU eine Zuwendung erhalten. Es stellt sich heraus, dass es in der FDP offenbar weder Leute gab, die im Vorfeld die Sache gründlich durchdacht hatten, noch Mitarbeiter, die eine geeignete Kommunikationsstrategie entwickelten. Dass Westerwelles frisch gewählter Generalsekretär Christian Lindner sich alsbald von der Steuersenkung distanzierte, machte die Sache auch nicht besser, es stärkte eher das Image der FDP als Umfallerpartei.

Es folgte ein Absturz, der noch tiefer ausfiel als nach dem Verlust der Regierungsbeteiligung am Ende der Kohl-Ära: 2013 schied die FDP gleich ganz aus dem Bundestag aus, parallel dazu verlor sie viele Landtagswahlen, Sparzwänge im Parteiapparat folgten. Der Mitarbeiterstab schrumpfte auf ein historisches Minimum, auch die Zahl der FDP-Parteigänger im gesellschaftlichen Umfeld. Dem neuen Vorsitzenden Christian Lindner war das Problem sehr bewusst, er hatte die Schwierigkeiten nach der Regierungsübernahme 2009 miterlebt. Als er die FDP im Jahr 2017 in den Bundestag zurückführte, versuchte er deshalb, alte Fehler zu vermeiden. Die zahlreichen neuen Bundestagsabgeordneten steckte er erst mal in ein dreitägiges Bootcamp, in dem sie Grundkenntnisse der Parlamentsarbeit erwerben sollten.

„Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren“

Wenig später ließ er die Sondierungsgespräche über eine mögliche Regierungskoalition mit CDU, CSU und Grünen platzen. Offiziell führte er als Argument an, dass die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel im Grunde ein schwarz-grünes Bündnis angestrebt und für die FDP nur einen Platz am Katzentisch vorgesehen habe. In der Partei galt es aber als offenes Geheimnis, dass er die Partei personell noch nicht gut genug für eine Regierungsbeteiligung aufgestellt sah: Mit wem hätte die FDP, die noch mit dem Wiederaufbau der Bundestagsfraktion beschäftigt war, denn die vielen Posten im Regierungsapparat besetzen sollen? „Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren“: Der Satz, mit dem Lindner das Jamaika-Aus begründete, ließe sich auch auf die begrenzten Kapazitäten des eigenen Apparats beziehen.

Vier Jahre später blieb ihm keine Wahl. Hätte er sich auch 2021 dem Eintritt in eine Regierung verweigert, wäre er als verantwortungsscheuer Berufsoppositioneller abgestempelt worden. Die Personaldecke war aber weiterhin dünn. Das zeigte sich in der Regierungsarbeit. Wo die FDP stark auf eigenes Personal setzte wie im Bildungsministerium, musste sie auf fachfremde Kräfte zurückgreifen – was ihren Rückhalt im Wissenschaftsbetrieb nicht förderte. Und wo sie auf Expertise zwingend angewiesen war, konnte sie Beamte nicht nach Belieben austauschen, so hielt Lindner lange am erfahrenen sozialdemokratischen Haushaltsstaatssekretär fest. In der personell völlig ausgezehrten Parteizentrale saßen derweil Leute, die nicht wussten, dass man Geheimpläne zum Koalitionsbruch besser nicht zu Papier bringt – und erst recht nicht mit Rechtschreibfehlern, über die sich die Öffentlichkeit anschließend lustig macht. Dort fand Lindner nach seinem Abschied aus dem Finanzministerium auch kaum noch ein professionelles Umfeld vor, das ihm den Alltag des Wahlkämpfers angemessen organisieren konnte.

Ganz gleich, ob die FDP am 23. Februar aus dem Bundestag ausscheidet oder sich gegen alle Wahrscheinlichkeit doch noch Parlamentssitze sichert: Ihr abermaliger Abschied von der Regierungsverantwortung, ihr Bedeutungsverlust auf Länderebene werden das Personalproblem verschärfen. Die lange Regierungsabstinenz zwischen 1998 und 2009 sowie die außerparlamentarische Phase zwischen 2013 und 2017 haben ihre Spuren hinterlassen. Mit jeder Zwangspause dieser Art wird der Wiederaufstieg schwieriger.