Als Russland vor drei Jahren die Ukraine angriff, sagte die deutsche Außenministerin, man sei in einer anderen Welt aufgewacht. Schon damals durfte man sich wundern, denn die Welt war schon länger anders gewesen, als sie in Berlin und Brüssel dargestellt wurde. Der neue Wachzustand bewegte die Bundesregierung dazu, eine Zeitenwende auszurufen, einen Sonderkredit für die Bundeswehr aufzunehmen und erstmals Waffen in ein Kriegsgebiet zu liefern.

Aber loslassen wollte man die alte Welt nicht. Es wurde weiter in den Sozialstaat investiert, die Aufrüstung verlief schleppend, man experimentierte mit einer „feministischen Außenpolitik“. Draußen war Krieg, aber drinnen machte man es sich weiterhin gemütlich.

Jetzt fallen den Verantwortlichen ihre Versäumnisse abermals auf die Füße; auf schmerzhaftere, demütigendere Weise. Das eigenmächtige, bisherige Grundsätze auf den Kopf stellende Vorgehen Washingtons im Ukrainekrieg offenbart die erschreckende Machtlosigkeit Europas. Das Versagen der vergangenen Jahre, sich zu einem relevanten, auch militärisch handlungsfähigen Akteur zu machen, hat den Kontinent in die Rolle eines Zwergs gedrängt, der dabei zusehen muss, wie seine Zukunft von anderen gestaltet wird.

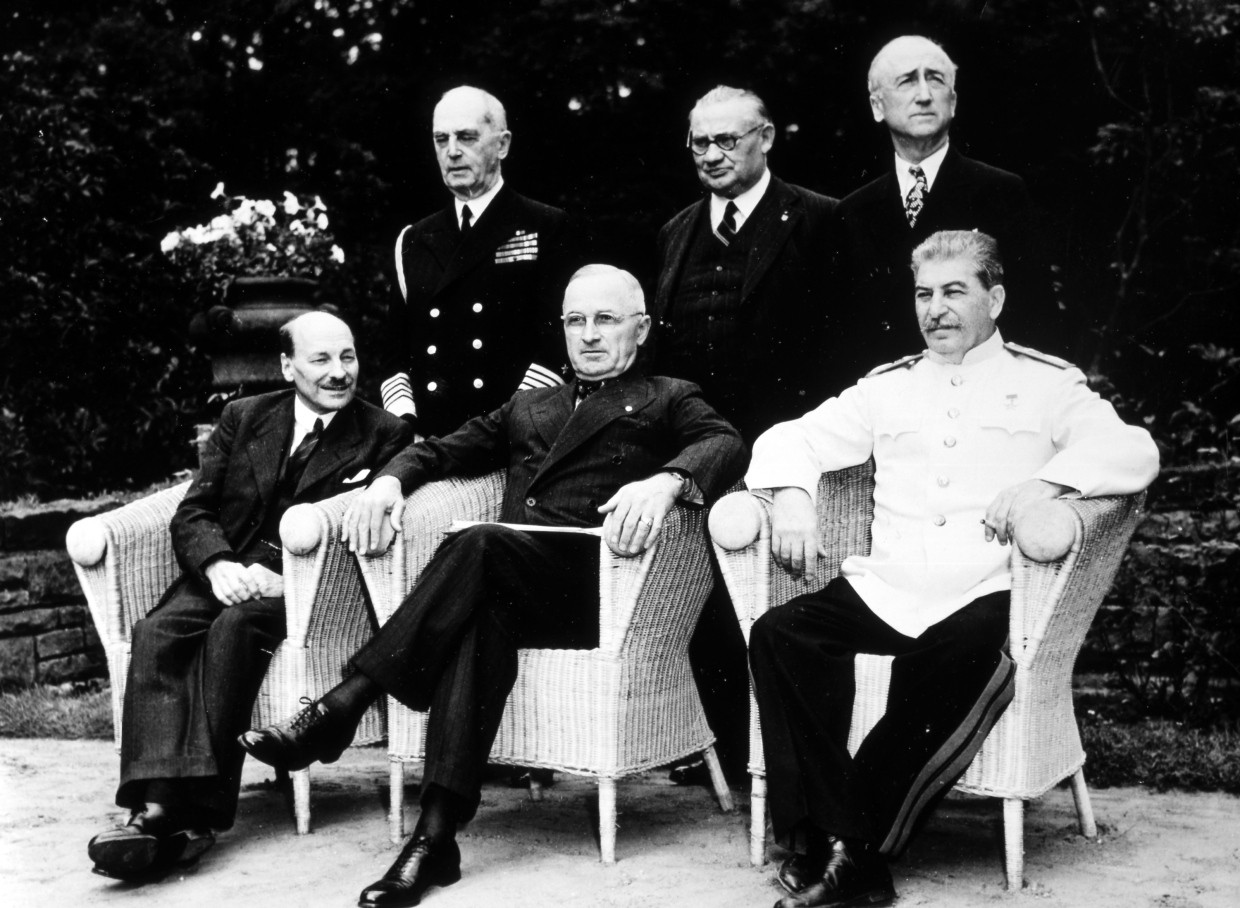

Das letzte Mal, dass über das Schicksal Europas ohne Beteiligung der Betroffenen verhandelt wurde, ist achtzig Jahre her. Zwar saßen Entsandte vieler Nationen am Tisch der Potsdamer Konferenz, aber entschieden wurde die Grenzziehung des Kontinents vor allem von Washington und Moskau. Damals war Europa am Boden, kriegszerrissen und orientierungslos, während es sich heute als vergleichsweise wohlhabend und – von der Ukraine abgesehen – friedlich präsentiert. Aber militärisch, politisch und auch weltanschaulich ist der Kontinent nahezu bankrott.

Einsturz eines politischen Kartenhauses

Man kann ohne Übertreibung von einem Kollaps sprechen, vom Einsturz eines gewaltigen politischen Kartenhauses. „Was viele in der Welt schockiert, ist, dass die Europäer den Schlamassel, in dem sie stecken, nicht vorhergesehen haben“, schrieb der singapurische Intellektuelle Kishore Mahbubani unter dem Eindruck der Münchner Sicherheitskonferenz. Er erinnerte an die erste Regel der Geopolitik – sich stets auf das schlechteste Szenario vorzubereiten – und bescheinigte Europa, das Gegenteil getan zu haben.

Seit Langem warnen Beobachter außerhalb, einige wenige auch innerhalb Europas vor der schwindenden Bedeutung des Kontinents auf der geopolitischen Bühne. Doch in den Regierungsvierteln der großen Hauptstädte, nicht zuletzt in Berlin, hielt sich die Hoffnung, dass es so schlimm nicht sei oder kommen werde.

Man hoffte auf eine Wahlniederlage Trumps und verwies auf die eigene Softpower: die Bedeutung des Binnenmarktes und die zivilisatorische Überlegenheit des europäischen Projekts. Wortgewaltig mauerte man sich in den Gedankengebäuden von früher ein: dass man unbeirrbar für die regelbasierte Weltordnung eintrete, für eine wertegeleitete Außenpolitik, für den Multilateralismus. Geflissentlich wurde übersehen, dass ein „Eintreten“ für diese Ideale außer den Europäern kaum noch eine größere Nation beeindruckte. Eine Restkraft hatten die Beschwörungen nur noch, weil die Europäer irgendwie auch in amerikanischem Namen zu reden schienen.

Diesen gemeinsamen Boden – die Idee einer transatlantischen „Wertegemeinschaft“ – hat Donald Trump den Europäern nun entzogen. Die Vereinigten Staaten wenden sich ab von völkerrechtlichen Normen und Verträgen, hin zu einer Politik des Eigennutzes. Dass aus der Stärke des Rechts nie wieder das Recht des Stärkeren werden dürfe, wird in Washington nicht mehr gepredigt. Ungerührt streckt Trump die Hand nach fremden Territorien aus, von Grönland bis Gaza, kündigt Abkommen und Mitgliedschaften, vom Klimaschutz bis zum Welthandel, und demonstriert mit der Auflösung der nationalen Entwicklungsbehörde, dass er internationale Solidarität für gestrig hält.

Dieser Text stammt aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Gleichzeitig erweckt die Trump-Regierung den Eindruck, als seien es nicht die Vereinigten Staaten, die sich vom historischen Erbe des Westens entfernten, der freiheitlichen Demokratie, sondern die Staaten Europas. Vizepräsident J. D. Vance sieht in der vermeintlichen Aushöhlung der Meinungsfreiheit und der Dämonisierung populistischer Parteien in Teilen Europas eine größere Bedrohung für den Westen als in der Aggression autoritärer Mächte.

Auch Außenminister Marco Rubio verkehrt die europäischen Klagen ins Gegenteil: Nicht die Amerikaner seien unzuverlässige Verbündete, argumentiert er, sondern die egoistischen Europäer. Wenn Regierungen wie die deutsche und die französische ihre unzureichenden Verteidigungsausgaben mit der Unantastbarkeit ihrer Sozialsysteme begründen, machten sie sich freiwillig zu Abhängigen amerikanischer Sicherheit, was nicht seinem Verständnis einer Allianz entspreche. Rubio drohte nicht mit der Auflösung der NATO, sondern forderte, im Gegenteil, „eine NATO mit starken und fähigen Verbündeten“.

„Die Schwachen ertragen, was sie müssen“

Deutschland und Europa bekommen den neuen amerikanischen Kurs nun vor allem am Fall des Ukrainekriegs durchdekliniert. Zunächst stieß Verteidigungsminister Pete Hegseth um, was auf dem Kontinent drei Jahre lang für unumstößlich erklärt worden war: dass der russische Angriff nicht mit einer Niederlage der Ukraine enden dürfe; dass Putins Aggression in Friedensverhandlungen nicht belohnt werden dürfe; dass die Ukraine mittelfristig zur NATO gehören werde. Hegseth räumte das mit einem Wort ab: „unrealistisch“.

Kurz darauf saßen Amerikaner und Russen schon am Verhandlungstisch in Saudi-Arabien, ohne Ukrainer, ohne Europäer, und Trump präsentierte Kiew einen Deal, in dem Sicherheitsgarantien gegen Zugang zu den seltenen Erden der Ukraine getauscht werden sollen. Nur wenige auf dem Kontinent halten Trumps Initiative wie der Osteuropahistoriker Jörg Baberowski für „vernünftig“. Die meisten Deutschen und Europäer zeigen sich fassungslos. Doch es fehlt ihnen die Autorität, sich wirksam dagegenzustemmen.

Ungläubig sieht sich der Kontinent, jedenfalls sein westlicher Teil, einer Welt gegenüber, die er für überwunden gehalten hatte. Die internationale Politik ist wieder da, wo sie im 19. Jahrhundert war, ja, wo sie immer war. Manche bringen den Athener General Thukydides in Erinnerung, der schon während der Peloponnesischen Kriege festhielt, dass „die Starken tun, was sie wollen, und die Schwachen ertragen, was sie müssen“. Trotz aller Versuche, den Dschungel der internationalen Beziehungen im Laufe der Jahrhunderte mit völkerrechtlichen Ideen zu kultivieren, brach Thukydides’ archaisches Gesetz immer wieder durch.

Die großen, ordnenden Konferenzen der neueren Geschichte, der Westfälische Friede von 1648, der Wiener Kongress von 1815, der Berliner Kongress von 1878 oder die Pariser Vorortverträge von 1919, schenkten den Nationen immer nur für wenige Jahrzehnte Ruhe. Nun zeigt sich, dass auch die Ergebnisse der Potsdamer Konferenz und die sogenannte Nachkriegsordnung nicht von ewiger Dauer sind.

Weltweiter Aufstieg der Autokraten

Man hätte es kommen sehen können, nicht erst 2022, als die russischen Panzer über die ukrainische Grenze rollten. Schon vor der Jahrtausendwende zeichnete sich ab, dass die westliche Ordnung, die zehn Jahre zuvor über den Ostblockkommunismus gesiegt hatte, in die Defensive geriet. In Asien, das sich erkennbar zu einem neuen Weltzentrum entwickelte, begann ein nukleares Wettrüsten, das von China angeführt und von Ländern wie Indien, Pakistan, Nordkorea und Iran erwidert wurde. Die „Hinwendung nach Asien“, die Präsident Obama 2011 verkündete, stand schon im Zeichen der erfolglosen Militäreinsätze in Afghanistan und im Irak, die allen vor Augen führten, dass amerikanische Einflussmacht und westlicher Werteexport Grenzen erreicht hatten.

Es begann der weltweite Aufstieg der Autokraten, Erdoğan in der Türkei, Putin in Russland, Modi in Indien, Xi in China. Schon damals erschienen Bücher über die „Entmachtung des Westens“, und Henry Kissinger stellte in seinem Buch „World Order“ die Frage: „Laufen wir in eine Phase, in der Mächte ohne Bindung an irgendeine Ordnung die Zukunft bestimmen?“

Mit Donald Trump im Weißen Haus gibt es nun einen weiteren „Strongman“, und der Umstand, dass er die Führungsmacht des alten Westens vertritt, macht die weltpolitische Rolle rückwärts nahezu perfekt. Es fällt auf, dass die neuen starken Männer überwiegend Länder mit einer imperialen Geschichte regieren. Wie früher verbünden oder belauern sie sich, ob in Achsen oder neuen Allianzen. Nicht das Wohlergehen der Welt ist ihre Währung, sondern der nationale Vorteil.

Interessen statt Ideale als Orientierungspunkte

Trumps „Deal-Making“ ist auch der klammen finanziellen Lage Amerikas geschuldet, aber im Wesen unterscheidet es sich kaum vom Vorgehen Chinas, Russlands oder auch Indiens. Alle Mächte der neuen multipolaren Welt orientieren ihre Politik weniger an Idealen als an Interessen und dem jeweils Möglichen: am Zugang zu Bodenschätzen, an der Sicherheit der eigenen Grenzen, an möglichen territorialen Zugewinnen, die meist mit historischen Gebietsansprüchen begründet werden. Die Logik nationaler Machtpolitik ist zurück.

Für die Europäer und besonders die Deutschen ist das ein bitterer Abschied, nicht nur weil sie darin die Umkehr der Lehre sehen, die sie aus dem Abgrund des 20. Jahrhunderts gezogen haben. Sie haben es jetzt mit einer Welt zu tun, die gefährlicher wird und unendlich viel teurer. Wenn sie sich nicht von stärkeren Mächten herumschubsen lassen wollen, müssen sie sich den neuen Spielregeln der Weltbühne anpassen. Für einen Sonderweg fehlt Europa die Kraft. Das bedeutet, die moralischen Ansprüche an sich und andere herunterzuschrauben und massiv – auf Kosten bisheriger Prioritäten – in die eigene Wehrfähigkeit zu investieren.

Dabei führen die Ideen einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft mit eigener Armee nicht weit. Die Erfahrungen mit früheren Vorstößen und das politische Auseinanderdriften der Mitgliedstaaten lassen keine Ergebnisse erwarten. Mit einer europäischen Gruppe gleichgesinnter Freiwilliger, die sich jenseits der Institutionen zusammenfinden und ihre Aufrüstung koordinieren, könnte vermutlich mehr „European Power“ generiert werden, aber auch dieser Kurs lässt offen, wie sich der Kontinent nuklear schützen soll. Die Kapazitäten Frankreichs und Großbritanniens sind begrenzt, und eine faire Teilhabe für andere Europäer ist nicht in Sicht. Für einen nationalen Alleingang wiederum fehlt bisher die Bereitschaft in Deutschland und vermutlich auch das Wohlwollen von Nachbarn.

Die Hiebe der Amerikaner als Einladung verstehen

Zur besten der verbliebenen schlechten Optionen wird damit die Revitalisierung der NATO, einer Organisation, die immerhin schon etablierte Militärstrukturen besitzt und nicht dadurch obsolet geworden ist, dass ihre Führungsmacht eine anderen Gangart einlegt. Noch decken sich die Interessen Europas mit denen Amerikas zu weitaus größeren Teilen als mit jeder anderen Großmacht. Im Gegensatz zu Putin oder Xi kujoniert Trump keine Regierungskritiker, glaubt an die freie Entfaltung des Einzelnen und ist in ein rechtsstaatliches System mit Gewaltenteilung eingebunden.

Mit etwas gutem Willen lassen sich die jüngsten Hiebe der Amerikaner sogar als Einladung verstehen: Wir gewähren euch weiter unseren nuklearen Schutz gegen Russland, wenn ihr auf anderen Gebieten Entgegenkommen zeigt. Das erste wäre die vollständige Übernahme der Kosten für die konventionelle Verteidigung des europäischen NATO-Gebiets. Diese Entlastung würde es Amerika erleichtern, sich dem Indopazifik zuzuwenden, wo es auch europäische Interessen schützen würde. Das Nordatlantische Verteidigungsbündnis wäre dann auf dem Weg zu einer globalen Allianz, die einstige Wertegemeinschaft zur strategischen Interessengemeinschaft.

Dass es dabei, wie bisher schon, zu inneren Konflikten kommen kann, zeigt die Debatte über den „Reverse Nixon“. Manche betrachten Trumps Annäherung an Putin ja nicht nur als Versuch, einen Krieg zu beenden und so ein Wahlversprechen einzulösen, sondern als strategischen Vorstoß: So wie Präsident Nixon 1972 mit seinem überraschenden Besuch bei Mao Tse-tung die Volksrepublik von der Sowjetunion entfernte, versuche Trump, durch sein Zugehen auf Putin die neoimperiale russisch-chinesische Achse zu lockern. Für Europa hat das zwei Seiten, weil Zugeständnisse an Putin dessen gewaltbereiten Revisionismus in Mittelosteuropa befördern könnten.

Als zweites Entgegenkommen erwartet Amerika eine Liberalisierung. Vances Standpauke über Meinungsfreiheit war überzogen, aber nicht anlasslos. Erst in dieser Woche erregte ein amerikanischer Fernsehbericht über deutsche Razzien gegen Nutzer sozialer Medien internationales Aufsehen. Die „Kriminalisierung von Sprache“ werde die transatlantischen Beziehungen ernsthaft belasten, sagte Vance, aber selbst der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Kubicki, sprach nach der Ausstrahlung von „autoritären Auswüchsen“ bei deutschen Behörden.

Hinter der scharfen Kritik aus Amerika steht weniger das fragwürdige Engagement von Kulturkämpfern, die im eigenen Land unbotmäßige Nachrichtenagenturen vom Zugang ausschließen und dem Sturm auf das Kapitol applaudiert hatten. Amerika will erreichen, dass seine Anbieter sozialer Medien und KI-Technologien auf dem europäischen Markt in einem freundlicheren – weniger regulierten – Umfeld Geschäfte machen können.

Vorbei sind die Jahrzehnte, in denen Deutschland und Europa auf die Langmut und die Sentimentalität Onkel Sams setzen konnten. Der ferne Verwandte denkt wieder mehr an sich, und das könnte länger als vier Jahre dauern. Sein Ziel ist nicht mehr Pax Americana, sondern America first, und sein Lebensmotto lautet: quid pro quo, Leistung für Gegenleistung. In dieser alten neuen Welt wird militärische Schwäche nicht mehr als Ausweis historischer Läuterung bewundert, sondern realpolitisch bestraft.

Wer nicht marginalisiert werden will, braucht wieder strategische Weitsicht und Mut zu harten Entscheidungen. An europäischen Leitfiguren für diese Zeitenwende in die Vergangenheit mangelt es nicht, aber sie heißen nicht mehr De Gasperi, Delors oder Merkel, sondern Machiavelli, Bismarck und Churchill.