Nicht nur das Ende der Herrschaft der Assad-Familie war mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt verknüpft, auch ihr Beginn hing mittelbar damit zusammen. Ähnlich wie im Jahr 2024 war es Ende der 1960er-Jahre ein militärischer Erfolg Israels, der die arabische Staatenwelt in Unruhe stürzte – und damals den Aufstieg Hafiz al-Assads begünstigte, des Vaters des gestürzten Präsidenten Baschar al-Assad.

Die vernichtende Niederlage im Sechstagekrieg 1967 wühlte die Bevölkerungen zwischen Nil und Tigris zutiefst auf. Sie hatte bloßgelegt, dass die revolutionären Bewegungen, die in den Jahrzehnten zuvor die Kolonialherrschaft abgeschüttelt hatten und an die Macht gelangt waren, bei Weitem nicht so stark waren, wie sie meinten.

Das Versagen des Panarabismus

Insbesondere in der Gegnerschaft mit Israel hatte der Panarabismus die Emotionen der Massen zu binden versucht – das hatte sich in der Realität nun aber als illusorisch erwiesen. Risse brachen auf. Ein junger Philosoph aus Damaskus mit dem Namen Sadiq al-Azm rief Aufsehen hervor, als er 1968 das Buch „Selbstkritik nach der Niederlage“ veröffentlichte. Darin kritisierte er Verschwörungsdenken, Obrigkeitsgläubigkeit und das Festhalten an überkommenen religiösen Traditionen.

Viele Dinge gerieten ins Wanken. Der Sechstagekrieg war dabei nicht der einzige Faktor, aber eine Art Brandbeschleuniger. Das offensichtliche Versagen der Ideologie des Panarabismus beförderte den Aufstieg des politischen Islams. Die herrschenden, dem Namen nach meist sozialistischen Regimes dagegen wurden innerlich immer weiter ausgehöhlt.

In den Folgejahren kam es zu zahlreichen Umstürzen. Die Nahosthistorikerin Gudrun Krämer schrieb mit Blick auf jene Jahre: „Was sich als ermüdende Abfolge von Kriegen, Staatsstreichen und Rebellionen liest, war Ausdruck einer allumfassenden Malaise, die die arabische Welt in den ausgehenden 1960er-Jahren erfasste und über Jahrzehnte nicht loslassen sollte.“ Die Politik sei in einer Weise von Gewalt bestimmt worden, wie es sie in der neueren arabischen Geschichte bis dahin nicht gegeben habe. Die Tendenz zur Militärdiktatur verstärkte sich. Im Jahr 1970 war das Militär, vor oder hinter den Kulissen, in Ägypten, Algerien, dem Irak, Nord- und Südjemen, Libyen und Sudan an der Macht – und auch in Syrien.

Hafiz al-Assads Weg zur Macht

In der Syrischen Arabischen Republik gab schon lange Konflikte innerhalb der seit 1963 herrschenden Baath-Partei – der „Arabischen sozialistische Partei der Wiedergeburt“. Die vertrat, wie andere Länder der Region in jener Zeit, eine Variante des Panarabismus. Hinter diesem Schlagwort verbargen sich im Einzelnen aber ganz unterschiedliche Vorstellungen. Die Baath sah die arabische Welt als Kulturnation, in welcher der Islam eine herausgehobene Rolle spielte, sie war grundsätzlich aber überkonfessionell und säkular. Auf dem Papier strebten die Baath-Regimes in Syrien und im Irak die Vereinigung beider Länder an – und langfristig der gesamten arabischen Welt. In der Praxis jedoch spielten persönliche und machtpolitische Rivalitäten eine größere Rolle.

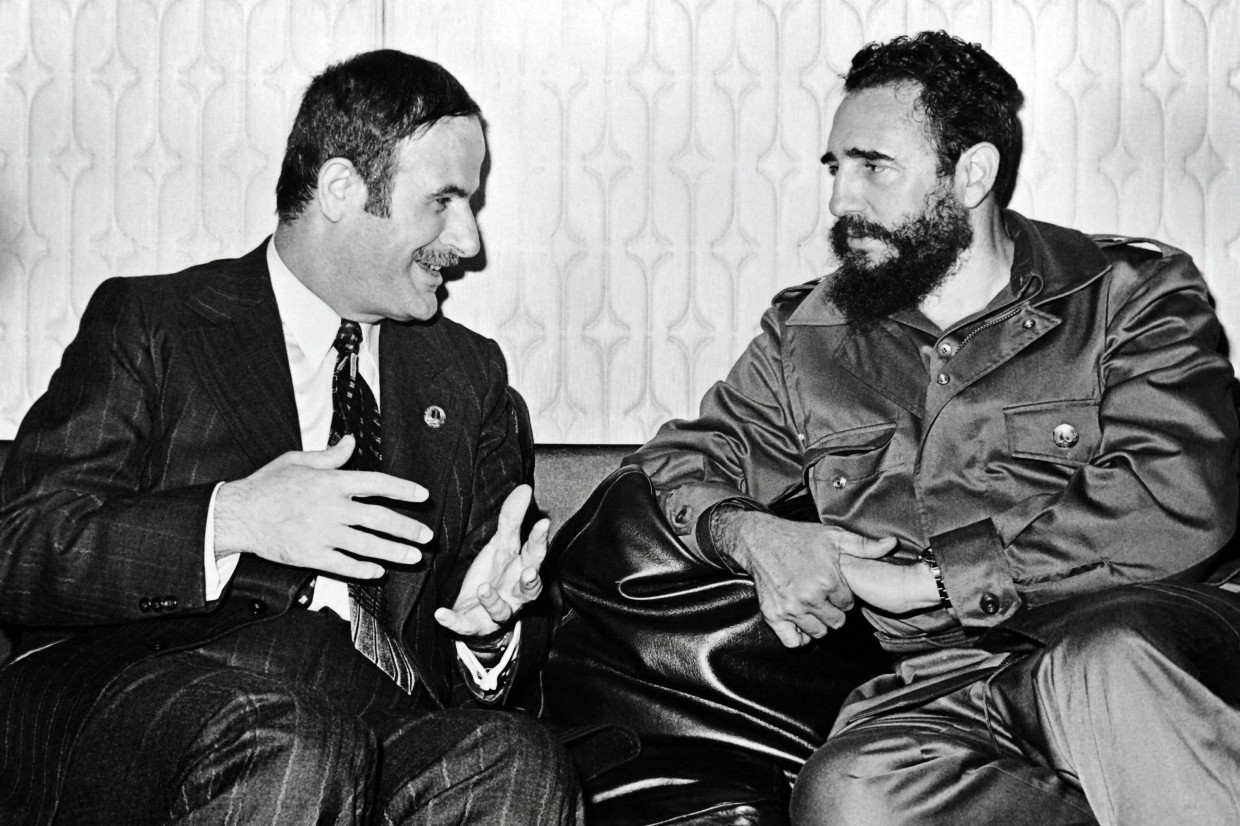

Der Sechstagekrieg verstärkte die Flügelkämpfe innerhalb der syrischen Baath. 1970 putschte Verteidigungsminister Hafiz al-Assad sich an die Macht. Der 1930 in Qardaha, einem Zentrum der Religionsgruppe der Alawiten, geborene Offizier war schon 1963 an dem Umsturz beteiligt gewesen, der die Baath an die Macht gebracht hatte – zwei Jahre bevor Baschar geboren wurde, sein drittes Kind. Hafiz al-Assad wurde unter dem neuen Regime Chef der Luftwaffe und später Verteidigungsminister. Seine eigene Machtergreifung am 13. November 1970 wurde, ähnlich wie 1971 in Ägypten unter Anwar al-Sadat, als „Korrekturbewegung“ verbrämt, sie verlief aber im Grunde unblutig – der abgesetzte Baath-Chef Salah Dschadid verbrachte den Rest seines Lebens im Gefängnis.

Der blutige Kampf gegen den Islamismus

Danach verteidigte Hafiz al-Assad seine Herrschaft mit eiserner Faust. Dass ihm dies dreißig Jahre lang gelang, bis zu seinem (natürlichen) Tod am 10. Juni 2000, zeigt, was für ein gewiefter Politiker er war.

Im Innern ging das Assad-Regime vor allem gegen den politischen Islam der Muslimbruderschaft vor. Eine Reihe von Anschlägen der Islamisten in den Jahren 1976 bis 1984 wurden mit brutalen Gegenaktionen beantwortet. Sie gipfelten in einem Massaker in der Stadt Hama. Fast vier Wochen lang wurde die Stadt im Februar 1982 belagert, die zuvor schon von der Versorgung abgeschnitten worden war. Auf massive Luftangriffe folgte Beschuss durch Panzer und Infanterie. Die Angriffe zerstörten zwei Drittel von Hama. Überlebende wurden noch nach Wochen von Baath-Milizionären erschossen, selbst wenn sie nichts mit den Islamisten zu tun hatten. Die Todeszahlen schwanken beträchtlich, manche gehen von 40.000 Toten aus. Weitere etwa 17.000 galten als vermisst, und etwa 100.000 Menschen wurden aus der Stadt vertrieben.

Den Angriff auf Hama hatte Hafiz’ jüngerer Bruder Rifaat al-Assad kommandiert. Nach einem Putschversuch gegen seinen Bruder 1984 lebte er jahrzehntelang im Exil in Frankreich, bis sein Neffe Baschar al-Assad dem in mehreren europäischen Ländern wegen Finanzvergehen verurteilten Rifaat 2021 die Rückkehr nach Syrien erlaubte. 2024 wurde Rifaat al-Assad in der Schweiz wegen Kriegsverbrechen in Hama angeklagt.

Das Regime sorgte dafür, dass ein Personenkult um Hafiz al-Assad und seine Familie entstand. Die öffentliche Zurschaustellung islamischer Symbole wurde dagegen lange Zeit unterdrückt, insbesondere wenn diese als politisch gesehen werden konnten. Erst ab den 1990er-Jahren veränderte das Regime seinen Umgang mit dem Islam, auch unter dem Druck des globalen Aufschwungs islamitischer Bewegungen. Wie im Irak unter Saddam Hussein versuchte auch in Syrien der Staat, den Islam für sich zu vereinnahmen. 1995 und 2002 wurden Amnestien für Angehörige der Muslimbruderschaft verkündet.

„Autoritärer Sicherheitsstaat par excellence“

Zugleich betrieb Hafiz al-Assad eine Politik zugunsten der eigenen Bevölkerungsgruppe der Alawiten, die den Schiiten nahesteht. Vertreter wurden an Schlüsselpositionen postiert. Im Innern wurde das Land so zum „autoritären Sicherheitsstaat par excellence“, wie der Syrienfachmann Volker Perthes schrieb. Es gab Tausende politische Gefangene. Die zahlreichen, zum Teil miteinander konkurrierenden Geheimdienste waren praktisch überall, selbst im Nachbarland Libanon, das seit 1976 von Damaskus kontrolliert wurde.

Alle Entscheidungen wurden dabei an der Spitze getroffen, von Hafiz al-Assad. Er verfügte nicht nur über die formale Macht, welche die von ihm geformten Institutionen ihm verliehen, sondern auch über ein weitgespanntes Patronagenetzwerk. Loyalität zum Präsidenten war die wichtigste Währung. Die Kehrseite dessen waren ausufernde Korruption und Vetternwirtschaft, die vom Regime aber durchaus gezielt zum Machterhalt eingesetzt und genutzt wurden. Hafiz al-Assad behandelte das ganze Land wie seinen Privatbesitz. Perthes weist darauf hin, dass man in Syrien gegen Ende von dessen Herrschaft schon am Flughafen von Plakaten begrüßt worden sei, auf denen „Suriya al-Assad“ stand – „Assads Syrien“.

Geschickter Akteur im nahöstlichen Ränkespiel

Außenpolitisch setzte der Präsident sich noch weniger als seine Vorgänger für die laut der Baath-Ideologie angestrebte Vereinigung der arabischen Länder ein. Geschickt vermochte er es dafür, Syrien von einem Spielball anderer Mächte zu einem einflussreichen Akteur in den Ränkespielen des Nahen Ostens zu machen. Dabei ignorierte er die öffentliche Meinung im Zweifel auch einmal. So trat Hafiz al-Assad 1990 der Allianz gegen den Irak bei, nachdem Saddam Hussein Kuwait überfallen hatte. Pragmatismus führte auch dazu, dass er in den 1990er-Jahren von der konsequent als Kennzeichen seiner Herrschaft betriebenen Feindschaft mit Israel abrückte, als die Möglichkeit im Raum stand, auf dem Weg von Friedensverhandlungen die 1967 verlorenen Golanhöhen wiederzugewinnen. Die Verhandlungen waren schon weit fortgeschritten, scheiterten schließlich jedoch im Jahr 2000.

Hafiz al-Assad war damals gesundheitlich schon schwer angeschlagen. Am 10. Juni 2000 starb er an einem Herzinfarkt. Noch am selben Tag beschloss das Parlament, das Mindestalter für die Präsidentschaft von 40 auf 34 Jahre herabzusetzen – exakt das Alter Baschar al-Assads zu jener Zeit. Am Tag darauf wurde Baschar, der bis dato kein offizielles Amt innegehabt hatte, zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte ernannt. Wenige Wochen später wurde er in einem Referendum laut offiziellen Angaben mit 97,3 Prozent der Stimmen zum Präsidenten gewählt.

Nach Hafiz al-Assads Willen sollte sich mit seinem Sohn die eiserne Stabilität fortsetzen, die er Syrien gebracht hatte. Es sollte anders kommen.