Der Himmel reißt auf, und das ist keine gute Nachricht. Dichte Regenbänder sind an diesem Freitagmorgen über Israel und das Westjordanland gezogen – die letzten Ausläufer des Winters im Nahen Osten. In Taibe, einem östlich von Ramallah gelegenen palästinensischen Dorf, sind es vier Grad. Eine Gruppe israelischer Aktivisten hat sich in der Kälte versammelt. Sie haben einige Kilometer nördlich von hier eine Aktion vor, die gut geplant ist, aber auch nicht ohne Risiko.

Und jetzt kommt also die Sonne hervor. Das ist aus zwei Gründen schlecht: Die Aktivisten können unterwegs leichter von jüdischen Siedlern gesehen werden. Außerdem steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Höhle, zu der sie gleich fahren wollen, leer sein wird. Die Aktivisten vermuten, dass sich dort Schafe aufhalten. Gestohlene Schafe. Schafe, die bei gutem Wetter auf Weiden getrieben werden.

Angesichts der Vielzahl von Krisen im Nahen Osten scheint Schafdiebstahl nicht zu den vordringlichen Problemen zu gehören. Tatsächlich handelt es sich aber um eine Entwicklung, die tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben der Menschen hat. Seit Jahrhunderten ziehen palästinensische Hirten mit ihren Herden im Rhythmus der Jahreszeiten zwischen dem Jordantal und dem zentralen Hochland hin und her. Im Winter lassen sie ihre Schafe und Ziegen im warmen Tal, im Frühjahr treiben sie die Tiere die grünen Hänge hoch.

Dieser Text stammt aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Die Hirten geraten jedoch immer stärker unter Druck. Radikale jüdische Siedler haben vor etwa einem Jahrzehnt begonnen, eigene Herden durch immer größere Teile des besetzten Westjordanlands zu treiben. Meistens leben sie in kleinen Außenposten, also Siedlungen, die nicht nur nach internationalem Recht illegal sind, sondern auch nach israelischem. Oft sind es nur ein paar Häuser oder Container, in denen vor allem junge, gewaltbereite Siedler wohnen. Mit Gewalt setzen sie auch ihren Anspruch auf das Land durch: Palästinensische Hirten werden bedroht und attackiert, damit sie diese Gebiete nicht mehr betreten. Es handelt sich praktisch um No-go-Areas. Fachleute sagen, dass die Siedler mit ihren Herden weitaus mehr Land unter ihre Kontrolle gebracht hätten als mit den Siedlungen selbst.

Dann gingen die Siedler aber noch einen Schritt weiter: Vor wenigen Jahren begannen sie, die Palästinenser auch in deren eigenen Dörfern zu bedrängen. Die Übergriffe eskalierten immer weiter, von Sabotageakten über Schikanierungen bis hin zu offenen Angriffen. Die palästinensischen Hirten sind praktisch wehrlos gegen die in der Regel bewaffneten Siedler, die überdies meist die Armee auf ihrer Seite haben. Laut Angaben der Menschenrechtsorganisation B’Tselem sind inzwischen 27 Dorfgemeinschaften ganz oder teilweise in die Flucht getrieben worden; fast drei Viertel davon nach dem 7. Oktober 2023, als die Siedler noch ungehemmter vorgingen.

Keine Provokationen gegenüber den Siedlern

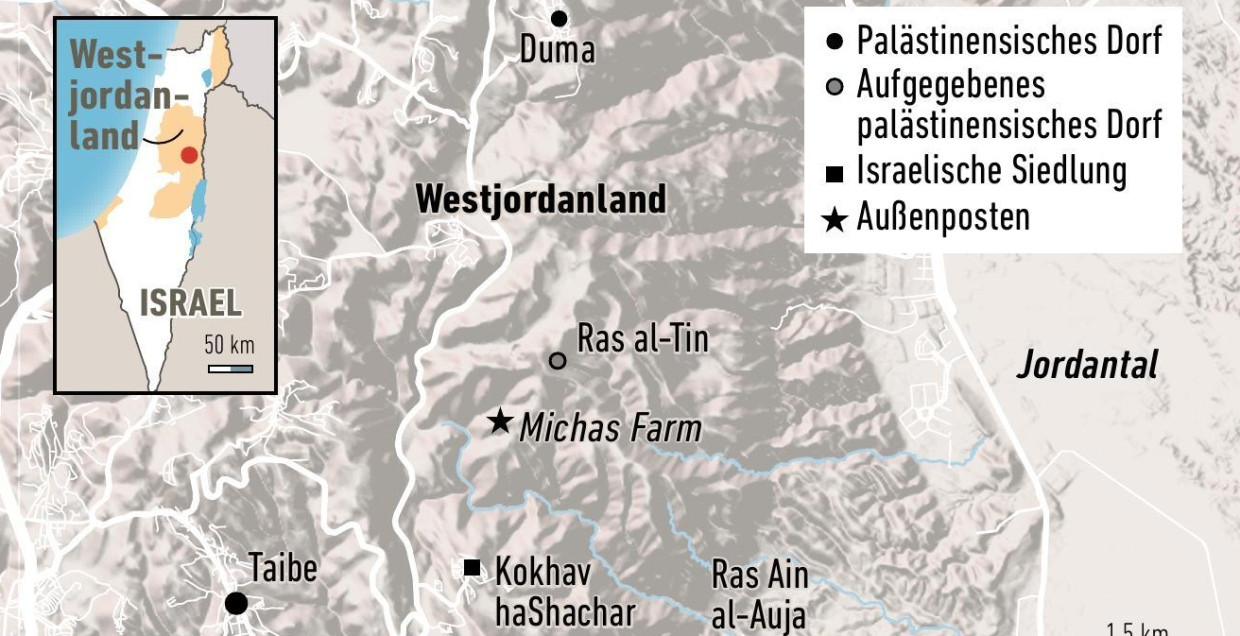

Auch die Gegend östlich von Taibe ist betroffen. Durch direkte Gewalt und durch die Zusammenarbeit mit den Besatzungsbehörden hätten die Siedler es geschafft, den Landstrich von Duma im Norden bis Rimonim im Süden komplett von seinen Bewohnern zu entleeren, sagt Sarit Michaeli. „Das ist ein riesiges Gebiet, das für die Palästinenser verloren gegangen ist.“

Michaeli arbeitet für B’Tselem. Die schlanke, hochgewachsene Frau ist eine bekannte Aktivistin; wie andere Israelis und Ausländer fährt sie regelmäßig ins Westjordanland, um Palästinenser vor Siedlern zu schützen oder Übergriffe zu dokumentieren. Auch Michaeli ist an diesem Morgen zu dem konspirativen Treffen in Taibe gekommen. Mehr als ein Dutzend Aktivisten hat sich versammelt, auch eine Handvoll Journalisten wurde eingeladen. Worum es geht, hat man ihnen nur vage erklärt.

Die Zusammenkunft wurde von der Gruppe „Der Besatzung in die Augen blicken“ (auf Hebräisch kurz „Mistaklim“) organisiert. Ausdrucke mit Landkarten und Instruktionen für verschiedene Szenarien werden verteilt. Die wichtigsten Anweisungen lauten: Falls es zu einem Aufeinandertreffen mit Siedlern kommt – keine Provokationen, keine Aggressionen. „Nur filmen“, sagt eine Mitgründerin von Mistaklim. Sollte es dennoch zu Gewalt kommen, „dann bleiben wir als Gruppe eng beieinander“.

Eine Aktion wie diese hat es so noch nicht gegeben. Die Aktivisten wollen eine Fotodokumentation erstellen, die dazu beitragen könnte, den vielleicht größten Schafraub aufzuklären, den es im Westjordanland jemals gegeben hat. Sie glauben, dass sich zumindest ein Teil der gestohlenen Schafe in der nahen Höhle befinden könnte. Die liegt bei Ras al-Tin – dem ersten Dorf, dessen Bewohner vertrieben wurden, im Juli 2022. Um dorthin zu gelangen, müssen die Aktivisten sich aber in gefährliches Gebiet begeben: in die Nähe von „Michas Farm“.

Der Außenposten der Siedler wurde 2020 gegründet. Obwohl es sich um offenes Gelände handelt, das zudem eigentlich Palästinensern gehört, werden die Siedler kaum jemanden einfach so dorthin fahren lassen. „Diese Gegend ist bekannt dafür, dass es sehr gewalttätig zugeht“, sagt Avraham, ein Aktivist. Er spricht von einer „sorgfältig geplanten Operation“, fast wie beim Militär. So haben die Aktivisten das Terrain mithilfe von Google Earth ausgekundschaftet. Avrahams richtiger Name lautet anders, aber der soll nicht genannt werden, denn in seiner Firma arbeitet der Architekt oft mit religiös-zionistischen Israelis zusammen. Das ist auch die Ideologie der meisten Siedler.

Jetzt bereiten sich die Aktivisten vor. Mehrere schnallen sich Bodycams um den Körper, manche wappnen sich auch für eventuelle Angriffe, indem sie sich gepolsterte Kleidung anziehen. Einige tragen Fahrradhelme. Dann macht sich ein Teil der Gruppe in mehreren Autos auf den Weg. Auf der Hauptstraße geht es an der Siedlung Kochav HaShachar vorbei nach Norden. Das Wetter ist unbeständig, die Stimmung ebenfalls. Aber alle sind der Meinung, dass das getan werden muss. Denn was zwei Wochen zuvor in Ras Ain al-Auja geschehen ist, war beispiellos.

Das Dorf, das nördlich von Jericho am Rande des Jordantals liegt, wurde am 7. März abends von Dutzenden Siedlern überfallen. Den Berichten der Bewohner zufolge waren viele der Angreifer maskiert, manche bewaffnet. Sie schreckten die Bewohner aus dem Schlaf und nahmen sich Tiere, alles unter den Augen von Armee und Polizei. Die waren ebenfalls gekommen, halfen den Angreifern aber sogar. Denn ein Siedler aus einem nahen Außenposten hatte seine eigene Herde nach Ras Ain al-Auja getrieben und behauptet, dass die Palästinenser Schafe von ihm gestohlen hätten.

Die Sicherheitskräfte standen auf seiner Seite, wie meist in solchen Fällen. Die Polizei gab gegenüber der Presse später an, ein Palästinenser habe zugegeben, 50 Schafe eines Siedlers gestohlen zu haben. Anwälte bezweifeln das.

Die Polizei stellte sich hinter die Siedler

Laut den Angaben der Bewohner wurden an diesem Abend etwa 1500 Schafe und Ziegen gestohlen. Der Wert eines Schafs ist zuletzt gesunken, liegt aber immer noch bei etwa 1000 Schekeln. Selbst wenn es nur 1000 Schafe waren, wären die gestohlenen Tiere also eine Million Schekel wert – eine Viertelmillion Euro. Vor allem wurde den Menschen in Ras Ain al-Auja auch ihre Existenzgrundlage geraubt. „Diese Schafe sind unser Leben“, sagte ein Bewohner nach dem Vorfall der Nachrichtenagentur Reuters. Nach Ansicht der Aktivisten diente der Überfall dem Ziel, die Bewohner zum Verlassen ihres Dorfes zu bewegen.

Nicht nur das Ausmaß des Raubzugs war ungewöhnlich. „Der Diebstahl in Ras Ain al-Auja war so schockierend, weil alles auf Video dokumentiert ist“, sagt Sarit Michaeli. Es gibt Videos von Mistaklim-Aktivisten, die zeigen, wie Dutzende Schafe von bewaffneten Männern weggetrieben werden. Die Tiere, die nicht hinterherkamen, töteten die Räuber. Mehrere Hirten versuchten danach, bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Sie wurden ihren Angaben zufolge erst abgewiesen, schließlich durfte nur einer die Station betreten, die in einer Siedlung liegt.

Die Polizei gab den Palästinensern später etwa zwei Dutzend Schafe zurück. Diese seien irrtümlich in die Herde des jüdischen Siedlers gelangt, hieß es. Die Aktivisten halten das für ein Ablenkungsmanöver, damit der Fall zu den Akten gelegt werden kann – was auch geschah.

An diesem Punkt kam den Aktivisten eine Idee. Die Hirten berichteten, dass ihre Tiere Markierungen an den Ohren tragen – eingebrannte Male, die zeigen, welcher Familie welches Schaf gehört. Auf Bitten der Aktivisten erstellten sie eine Liste. Michaeli zeigt ein Foto davon: Halbmonde und verschiedene Strichmuster sind zu sehen, daneben jeweils der Name einer palästinensischen Familie. Würde es möglich sein, die gestohlenen Schafe damit wiederzufinden? Die Aktivisten gingen davon aus, dass die gut vernetzten Siedler die Tiere auf mehrere Außenposten verteilt und in ihre eigenen Herden eingegliedert hatten. Wo könnte man welche aufspüren?

Hier kam Avraham ins Spiel. Im vergangenen Sommer gab es schon einmal einen Schafdiebstahl in Ras Ain al-Auja. Er und ein weiterer Aktivist verfolgten damals die Räuber. Sie verloren ihre Spur, weil Siedler ihnen den Weg versperrten. Aber von Palästinensern erhielt Avraham seinerzeit den Hinweis auf eine Höhle bei Ras al-Tin, in der die Dorfbewohner früher ihre Tiere untergebracht hätten. Damit war der Plan geboren: Wenn sich dort Schafe mit bestimmten Ohrmarkierungen fänden, hofften die Aktivisten, wäre das ein ernst zu nehmender Hinweis, den auch die Polizei nicht mehr ignorieren könnte.

Schafe mit Markierungen der Palästinenser

Auf diese Höhle bewegen die Fahrzeuge sich inzwischen zu. Es geht durch einen Steinbruch, dann weiter auf einem ungeteerten Weg. Der Weg ist frei, doch das Problem ist: Ab einer Abzweigung sind die Autos vom Außenposten aus sichtbar. Jetzt kommt alles auf Geschwindigkeit an. Die Aktivisten schätzen, dass sie fünf bis maximal zehn Minuten haben, bis Siedler auftauchen.

Die Höhle liegt unterhalb eines kleinen Plateaus. Dort parken die drei Autos. Sarit Michaeli und die anderen packen ihre Kameras, steigen aus und eilen zum Abhang. Der Blick fällt auf einen wolkenverhangenen Himmel, ein kleines Tal und – Dutzende friedlich grasender Schafe. Etwas abseits steht einsam ein Hirte. Vermutlich hat er die Herde vor Kurzem aus der Höhle geholt.

Michaeli stürmt voran, die Übrigen hinterher. Es geht den rutschigen Abhang hinab, am Höhleneingang vorbei. Der Hirte, ein junger Siedler, wirkt irritiert. Als er begreift, dass es sich weder um Siedler noch um Palästinenser handelt, läuft er Michaeli entgegen. Er ruft ihr zu, sie solle verschwinden. Michaeli ruft zurück, sie fasse nichts an, sie filme nur. Dann bewegt sie sich durch die träge Schafherde. Sie sucht nach den Markierungen der Palästinenser – und findet auch welche. „Hier ist ein Schaf mit zwei Strichen!“ Auch die F.A.S. dokumentiert, dass einige der Schafe solche Markierungen haben.

Mehrere Minuten lang laufen die Aktivisten zwischen den Schafen umher, um zu filmen und zu fotografieren. Dann die Anweisung: Schnell zurück! Alle laufen wieder den Abhang hoch. Dort steht inzwischen auch der Hirte. Die F.A.S. versucht, ihn zu interviewen. Der junge Mann antwortet aber nicht auf Fragen – er blickt stumm zur Seite, während er den Reporter mit seinem Telefon filmt.

Die Autos warten mit laufendem Motor. Aber der Hirte ist plötzlich nicht mehr allein. Auf dem Plateau steht inzwischen ein weiteres Fahrzeug. Eine Handvoll Siedler läuft auf die Aktivisten zu. Die versuchen zu deeskalieren – sie seien mit ausländischen Journalisten hier und hätten nur gefilmt, sagen sie immer wieder. Die Siedler aber sind aufgebracht – offenbar vor allem wegen eines Journalisten.

„Es hat sie verrückt gemacht, dass ein palästinensisch-israelischer Kameramann dabei war“, sagt Michaeli später. Es handelt sich um einen Mitarbeiter der Deutschen Welle, der palästinensischer Staatsbürger Israels ist. Michaeli erklärt den Siedlern immer wieder, es handele sich um einen Israeli. „Aber aus ihrer Sicht ist das egal.“ Sogar Micha Sudai selbst, der Gründer des Außenpostens, kommt in einem weiteren Auto. Der vollbärtige Mann brüllt die Aktivisten an und schlägt auf eine Motorhaube, kurzzeitig droht eine Eskalation.

Die F.A.S. reicht Beschwerde bei Israels Regierung ein

Zudem blockieren die Siedler jetzt die Wegfahrt der Gruppe, indem sie sich vor die Autos stellen. Den Journalisten haben die Aktivisten geraten, in den Wagen zu bleiben. Sie selbst bemühen sich, keine Diskussionen mit den Siedlern anzufangen. Stattdessen warten sie auf die Armee und die Polizei. Die haben sie schon gerufen, als sie in das Gelände einfuhren. Sie hoffen, dass die Sicherheitskräfte eine Eskalation vermeiden wollen und die Gruppe aus dem Gebiet geleiten werden.

Nach etwa einer Viertelstunde kommt ein Armeefahrzeug, etwas später die Polizei. Aus den Autos ist zu sehen, dass die Polizisten sich ausführlich mit den Siedlern unterhalten. Sie nehmen alle Personalien auf. Die Aktivisten erklären, dass sie kein Recht gebrochen haben und nur sicher zurück zur Hauptstraße wollen. Die mutmaßlich gestohlenen Schafe erwähnen sie auch, aber das habe die Polizei wenig interessiert, sagen sie später. Letztlich kann die Gruppe das Gelände wieder verlassen. Aber zuvor geschieht etwas Unerwartetes. Polizisten kommen zu den Autos und verkünden, zwei Personen würden festgenommen: Avraham – und der Reporter der F.A.S.

In einem gepanzerten Wagen geht es zur Polizeistation. Nach mehreren Stunden kommt es dort zum Verhör. Der Beamte hat Videos der Siedler auf seinem Computer, aber nichts, das auf ein Fehlverhalten hindeuten würde. Dennoch spricht die Polizei am Ende ein Zutrittsverbot für den Reporter aus – zwei Wochen lang, für das gesamte Westjordanland. Die F.A.S. geht dagegen erfolgreich vor, und die Bundesregierung reicht wegen des Vorfalls eine Beschwerde bei der israelischen Regierung ein. Michaeli glaubt, die Polizei habe den Siedlern irgendwie entgegenkommen müssen – also habe sie Personen festgenommen.

Avraham wurde auferlegt, sich Ras al-Tin zwei Wochen lang nicht zu nähern. Dennoch ist er zufrieden. Die Aktion sei „ein großer Erfolg“ gewesen, sagt er ein paar Tage später. Er könne sich nicht erinnern, wann Aktivisten das letzte Mal so nahe an den Außenposten gelangt seien und gefilmt hätten, ohne heftig verprügelt zu werden. Ihre Aufnahmen haben die Aktivisten den Anwälten der Hirten übergeben. Idealerweise würde die Polizei jetzt eigene Ermittlungen anstellen, sagt Michaeli. Sie macht sich aber keine Illusionen. Für sie ist klar, dass die Polizei in diesem Fall nicht auf der Seite der Opfer steht.