Im Verhandlungspoker um die Ukraine gehen gerade die Einsätze hoch. Obwohl die russische Offensive im Osten des Landes seit Monaten feststeckt, behauptete der russische Herrscher Wladimir Putin am Donnerstag, seine Truppen würden dem Feind bald „den Gnadenstoß geben“ und Russland brauche keinen Frieden „auf unsere Kosten“.

Fast gleichzeitig legten Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Großbritanniens Premierminister Keir Starmer nach. In Paris, auf einer Versammlung von 31 verbündeten Ländern, kündigten sie an, sich an die Spitze einer Gruppe zu stellen, die einen möglichen Waffenstillstand mit einer „Sicherungstruppe“ schützen soll.

Erste Umrisse sind dabei schon klar geworden. Weil die nötige Einstimmigkeit in EU und NATO nicht zu erwarten ist, soll der Einsatz als „Koalition der Willigen“ mit einem britisch-französischen Kern organisiert werden. Außerdem haben Paris und London nicht eine klassische „Friedenstruppe“ im Auge, also ein Kontingent, das an der Waffenstillstandslinie stünde, um zu prüfen, ob alle stillhalten.

Dieser Text stammt aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Dass so etwas leicht schiefgehen kann, ist eine Lehre aus der Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die nach dem ersten russischen Überfall vor zehn Jahren eingesetzt wurde. Die Frauen und Männer dieser Truppe hatten kein robustes Mandat, sie waren wenige und sie trugen keine Waffen. Deshalb wurden sie über Jahre vor allem von der russischen Seite schikaniert, bedroht und behindert.

Macron hat dementsprechend in Paris klargemacht, dass eine Truppe dieser Art zwar denkbar sei, aber eher von den Vereinten Nationen organisiert werden könnte als von der Koalition, die Paris und London jetzt bilden wollen. Starmer sagte, die „Sicherungstruppe“, die man jetzt plane, solle der „Abschreckung“ dienen und Putin klarmachen, dass ein künftiger Waffenstillstand auch „verteidigt wird“.

„Eine Karte in den Händen der Ukrainer“

Macron gab weitere Hinweise. Schon vor dem Pariser Treffen hatte er gesagt, die geplante Streitmacht werde „eine Karte in den Händen der Ukrainer sein“, welche die Russen davon „abschrecken“ solle, eines Tages wieder anzugreifen. Sie würde dabei nicht direkt an vorderster Front stehen, sondern weiter hinten, um „strategische“ Punkte zu schützen.

Wie das aussehen könnte, hat Élie Tenenbaum der F.A.S. beschrieben, ein führender Experte des französischen Instituts IFRI. Nach einem Waffenstillstand, sagt er, könnte die vorderste Front weiterhin von den Ukrainern selbst geschützt werden. Die Europäer sollten dann mit mobilen Land-, Luft- und Seestreitkräften „in der zweiten Linie“ stehen, also mindestens 50 Kilometer weiter hinten. So viel Abstand sei nötig, damit sie nicht von Artillerie getroffen werden können. Damit so eine Truppe auch glaubwürdig sei, müsse allein schon ihre Bodenkomponente etwa 25.000 Frauen und Männer umfassen.

Auf britischer Seite haben sich mehrere Experten vom traditionsreichen Royal United Services Institute RUSI über die Gestalt einer solchen Streitmacht Gedanken gemacht. In einer kurzen Ausarbeitung aus dem Institut heißt es, man werde eine gut ausgerüstete Truppe mit Panzern brauchen, dazu „viel“ Artillerie, Drohnen, Drohnenabwehr, Flugabwehr und Kampfflugzeuge.

Großbritannien könne eine Brigade mit 4000 bis 5000 Soldaten beitragen – allerdings nur, wenn das Land Truppen aus seinen jetzigen NATO-Einsätzen abziehe – zum Beispiel aus Estland, wo gegenwärtig ein britisches Kontingent die Ostflanke des Bündnisses sichert.

Wenn aber Großbritannien oder Frankreich Soldaten vom Gebiet der NATO-Verbündeten im Baltikum oder in Rumänien abziehen sollte, müssten die ersetzt werden – und erst hier käme dann möglicherweise Deutschland ins Spiel. Bundeskanzler Olaf Scholz hat nämlich in Paris keinen Drang gezeigt, sich den Franzosen und Briten anzuschließen. Er wies ihre Ideen zwar nicht mehr so vehement zurück wie vor einem Jahr, als Macron zum ersten Mal davon sprach, aber wich auf die Formulierung aus, noch sei „nicht klar“, was überhaupt kommen solle. „Insofern konzentrieren wir uns auf das, was jetzt naheliegend ist.“

Auch der Kanzler in spe, Friedrich Merz, hat unlängst gesagt, er könne sich eine deutsche „Truppenpräsenz“ in der Ukraine „heute“ nicht vorstellen. Zur Begründung verwies er auf das „Desaster in Afghanistan“, wo Deutschland an der Seite der USA im Einsatz war, dann aber von den Amerikanern im Stich gelassen wurde.

Deutschland war nie ein „Schlüsselakteur“

Für die Planungen der Franzosen und Briten muss die deutsche Zögerlichkeit aber kein Hindernis sein. „Deutschland wurde hier nie als Schlüsselakteur gesehen“ sagt Tenenbaum. „Aber Deutschland könnte bei Unterstützung und Logistik eine entscheidende Rolle spielen. Es könnte unter Umständen die Lücken füllen, welche die Teilnehmernationen anderswo hinterlassen. Es könnte helfen, die französischen und britischen Truppen in Estland oder Rumänien zu ersetzen.

Wie aber könnte eine europäische Truppe in der Ukraine konkret wirken? 25.000 Soldaten sind schließlich nicht viel, wenn man bedenkt, dass die ukrainische Armee etwa 800.000 Frauen und Männer in Uniform hat. Wie so eine relativ kleine Streitmacht Russland trotzdem abschrecken könnte, erläutert Neil Melvin vom RUSI in London mit dem Begriff „Tripwire“.

Wörtlich heißt das „Stolperdraht“, aber die bessere Übersetzung wäre wohl „Auslöser“: Wer ihn berührt, verursacht eine Detonation. „So eine Stolperdrahtstreitmacht zeigt den Russen, dass ein Angriff auf die Ukraine einen Krieg mit den teilnehmenden Staaten auslösen würde“, sagt Melvin. Damit erst würde so eine Truppe zu einer „Sicherheitsgarantie“.

Ein „Tripwire“ würde damit „ein Element des Artikels 5“ in die Struktur eines künftigen Waffenstillstands einfließen lassen – also jener Bestimmung im NATO-Vertrag, durch welche die Alliierten sich gegenseitig versprechen, einander im Kriegsfall zu helfen. Eine „Stolperdrahttruppe“ würde so eine Garantie implizit mitliefern, auch wenn die Ukraine wegen des Widerstands aus Amerika und (bisher) auch aus Deutschland nicht Mitglied der NATO wird.

Allerdings, sagt Melvin, würde diese Wirkung erst dann in vollem Umfang eintreten, wenn auch die USA garantieren, „dass sie in vollem Umfang in den Konflikt eintreten“, falls die europäische Sicherungstruppe angegriffen wird.

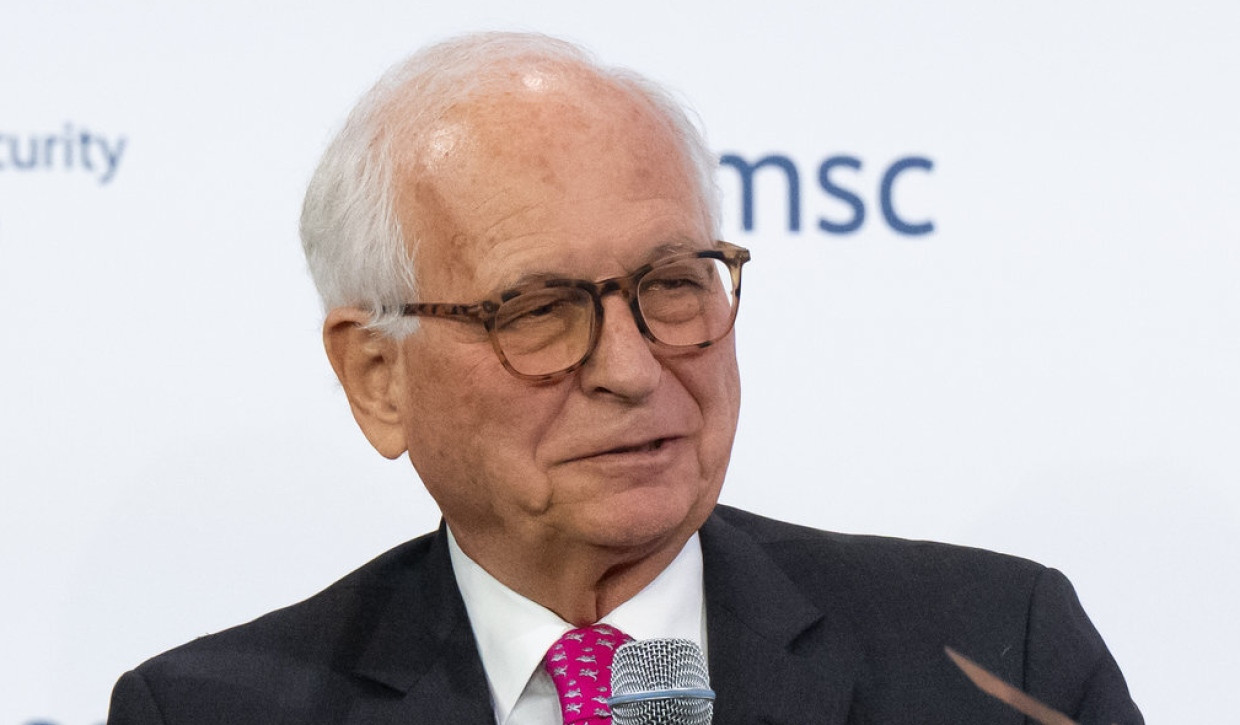

Und hier liegen die Risiken dieses Plans. Amerika nämlich zeigt unter Präsident Donald Trump keine Neigung, solche Garantien zu leisten. Wolfgang Ischinger, Präsident des Stiftungsrats bei der Münchner Sicherheitskonferenz, sagt deshalb: „Wir müssen auch an den Worst Case denken.“

Der F.A.S. gegenüber hat er folgendes Negativszenario ausgemalt: Deutschland, Frankreich, Großbritannien und andere haben Soldaten in der Ukraine. Dann kommt es zu einem Bruch des Waffenstillstands. Russland provoziert einen Zwischenfall und behauptet, die Ukraine habe angefangen. Der Krieg flammt wieder auf. Europäische Soldaten geraten ins Feuer, aber auf Hilferufe an Amerika kommt nur die Antwort: „You are on your own“ – ihr seid allein.

Eine „Rückversicherung“ von Amerika ist „essenziell“

„In diesem Augenblick“, sagt Ischinger, „wäre die NATO tot.“ Und zwar „endgültig, denn keiner würde dem Schutzversprechen von Artikel 5 noch glauben“. Putin aber würde auf genau so eine Situation sofort zusteuern, wenn auch „nur ein einziger NATO-Soldat in der Ukraine auftauchte“. Er würde so ein Szenario „herausfordern, um die NATO zu zerstören“. Ischingers Folgerung: „Wenn wir uns als Europäer ohne Gemeinsamkeit mit den USA ins Feuer begeben, entsteht ein unerträglich großes Spaltpilzrisiko.“

Und es gibt noch mehr Negativmodelle. Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations sagt, falls Putin einen Waffenstillstand brechen wolle und eine europäische Truppe sich ihm in den Weg stelle, werde er möglicherweise „mit nuklearen Drohungen antworten“. Er würde signalisieren: „Wir bombardieren Berlin.“ In so einer Lage wäre es „sehr riskant, nur die Atomwaffen Frankreichs und Großbritanniens zur Abschreckung zu haben“. Eine „Rückversicherung“ von Amerika sei hier „essenziell“.

Melvin vom RUSI kommt zum selben Schluss: „Ohne Garantien der USA ist eine Tripwire-Mission unmöglich“, sagt er – und beschreibt zugleich, wie solche Garantien aussehen müssten. „Könnte das ein Tweet von Präsident Trump sein?“ – Das wäre „nicht genug“, denn in Trump habe niemand Vertrauen. Man brauche also eine „sehr kraftvolle Erklärung“, im Idealfall eine bindende Verpflichtung, „vom amerikanischen Kongress ratifiziert“. Vor allem, meint Melvin, seien „amerikanische Kräfte in der Region“ nötig, am besten „in der Ukraine“ selbst. „Das Minimum aber wäre, sie in der Nähe der Ukraine aufzustellen.“

Manche allerdings glauben, dass die Europäer es auch ohne Amerika schaffen können. Frankreich und Großbritannien, die sich jetzt an die Spitze stellen wollen, sind schließlich Atommächte, und Macron hat am Donnerstag gesagt, Europa müsse sich auf jedes Szenario einstellen – auch auf eines, in dem die Amerikaner eine europäische Sicherheitsinitiative nicht unterstützen.

Tenenbaum dessen Institut IFRI den Ruf hat, das französische Sicherheitsdenken mitzugestalten, hält das für machbar. Die Europäer könnten den Plan Macrons und Starmers „auch ohne aktive Unterstützung“ der USA verwirklichen, sagt er. Die Russen könnten zwar „immer erpressen“, aber man könne ihrem „Bluff“ eben auch entgegentreten. „Sind die Russen wirklich bereit, einen Atomkrieg in Europa zu beginnen?“, fragt Tenenbaum. Seien ihre Drohungen glaubwürdig, wenn sie wüssten, dass die Atommächte Frankreich und Großbritannien antworten könnten?

Vielleicht helfen die Amerikaner uns doch?

Allerdings, fügt Tenenbaum hinzu, müssten einige Bedingungen erfüllt werden, damit der Wille, nuklearer Erpressung standzuhalten, glaubwürdig werde. Vor allem müsse die europäische Truppe groß genug sein. Falls nämlich zu wenig Soldaten entsandt würden, könnte man in Moskau denken: „Die werden für so eine kleine Streitmacht keinen Krieg mit uns riskieren.“ Wenn aber genug Soldaten da seien, müssten die Russen wissen: Wenn sie zu viele Europäer „umbringen“ würden, dürften sie „nicht ungeschoren davonkommen“.

Manche sagen aber auch: Vielleicht ändern die Amerikaner noch ihre Meinung und helfen uns doch. Trump hat schließlich schon oft gefordert, Europa müsse zum Schutz der Ukraine mehr Lasten schultern, und da wäre es doch im Interesse Washingtons, so einen Versuch durch Schutzzusagen zu ermuntern. In Amerika hat Kurt Volker das angedeutet, Trumps Sonderbeauftragter für die Ukraine in dessen erster Amtszeit.

Volker sagte der F.A.S., die Amerikaner wollten gegenwärtig über Garantien für eine europäische Streitmacht zwar „nicht sprechen“. Sie wollten vermeiden, dass durch solche Zusagen die Russen gleich wieder vom Verhandlungstisch vertrieben werden, und sie fürchteten auch, zu frühe Zusagen könnten den Druck von den Europäern nehmen, so viel wie möglich selbst zu leisten. Aber dass die Vereinigten Staaten von Schutz nicht sprechen wollen, heiße nicht, dass sie es „auch nicht tun“ würden.

Sicher ist das nicht, und in Europa halten manche auch das Gegenteil von amerikanischem Schutz für möglich – nämlich dass die USA den Europäern absichtlich Stöcke zwischen die Beine werfen könnten. Tenenbaum glaubt, Trump könne fürchten, dass eine europäische Truppe in der Ukraine einem „Deal mit den Russen“ im Weg stehen werde.

Auch ukrainische Insider berichten von Vorbehalten der Amerikaner. In Kiew wird wahrgenommen, dass führende Köpfe in Washington offenbar der Ansicht sind, die Ukraine könnte durch zu viel Rückendeckung aus Europa ermutigt werden, den Zugeständnissen zu widersprechen, durch die Trump möglichst schnell einen „Deal“ mit Putin erreichen will.

In der unmittelbaren Umgebung des Präsidenten heiße es zum Beispiel, wenn der seinerzeitige britische Premier Boris Johnson die Ukrainer nicht immer zum Kämpfen ermutigt hätte, wäre Kiew längst zum Nachgeben bereit. Dazu passt, dass Ukrainer in Washington auch zu hören bekommen, die Europäer wollten durch einen möglichst langen Krieg doch nur die Gewinne ihrer Waffenschmieden steigern. In Bezug auf Frankreich höre man außerdem den Vorwurf, Macron gehe es vor allem darum, in Europa eine Führungsrolle zu erobern.

Hat Europa überhaupt genug Truppen?

In Deutschland wird dieses amerikanische Misstrauen ebenfalls wahrgenommen. Roderich Kiesewetter, einer der führenden Außenpolitiker der CDU, berichtet, einige Amerikaner unterstellten den Deutschen, sie wollten mit ihrer Unterstützung für die Ukraine nur ihre „Rüstungsindustrie großmachen“. In den Vereinigten Staaten gelte die deutsche Rüstungsindustrie manchen „als Konkurrenz, die man gerne weg hätte“.

Kurt Volker, Trumps früherer Ukrainebeauftragter, hält dagegen. „Ich glaube nicht, dass die Administration versucht, eine europäische Abschreckungsmacht zu stoppen“, sagt er der F.A.S. Trump halte die Idee für richtig und habe darüber auch schon mit Macron und Starmer gesprochen.

Bleibt die Frage, ob Europa überhaupt die Truppen hätte, um so eine Aufgabe zu schultern. Neil Melvin ist hier skeptisch. Wenn Großbritannien zum Beispiel eine Brigade von 5000 bis 6000 Soldaten stelle, plus zweimal die gleiche Zahl zur Vorbereitung und zur Rückkehr aus dem Einsatz, würden „fast die gesamten Kampftruppen“ des britischen Heeres benötigt. Wenn die Truppe in der Ukraine dann angegriffen werde, bleibe nicht mehr viel übrig, um sie im Notfall zu verstärken. „Man hätte einen Stolperdraht, aber nichts, was detonieren könnte, wenn jemand über den Stolperdraht stolpert.“

Flugzeuge schrecken weniger ab als eine Landstreitmacht

Dass es in Ländern wie Deutschland, Italien, Spanien und Polen wenig Neigung gebe, sich zu beteiligen, komme hinzu. Wie die F.A.S. von Teilnehmern erfuhr, hat es im Kreis der 31 Staaten, die sich am Donnerstag in Paris getroffen haben, tatsächlich wenige „Willige“ gegeben, die zusammen mit Frankreich und Großbritannien bereit wären, Truppen zu stellen. Die deutlichste Unterstützung sei aus Litauen gekommen. Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen habe sich zwar ebenfalls positiv geäußert, aber ihr Land sei wegen Trumps Drohungen gegen Grönland gerade so überfordert, dass man nicht viel von ihm erwarte.

Melvin zieht daraus einen klaren Schluss: „Die Europäer sind nicht in der Lage, so eine Streitmacht einzusetzen.“ Und weil das so sei, werde in London jetzt darüber nachgedacht, statt einer „Tripwire Force“ einen Einsatz vorzuschlagen, der sich vor allem auf die Luftwaffe und die Marine stützen würde. „Das wäre ein wenig realistischer.“

Auch hier aber gibt es Für und Wider. Gustav Gressel vom ECFR sieht vor allem für Flugzeuge sinnvolle Einsatzmöglichkeiten. Falls Russland einen künftigen Waffenstillstand wieder breche, könnten „Luftpatrouillen über der Ukraine“ russische Drohnen und Marschflugkörper abschießen oder „Ziele am Boden angreifen“.

Allerdings wenden manche ein, der Abschreckungseffekt von Flugzeugen sei geringer als der einer Landstreitmacht. „Ein reiner Luftwaffeneinsatz könnte wirkungsvoll sein“, sagt Tenenbaum, „aber Flugzeuge und Schiffe können immer leicht abgezogen werden.“ Dadurch seien sie weniger geeignet, als Pfand der Bündnistreue zu dienen. Tenenbaum spricht in diesem Zusammenhang von einer „Geiselstrategie“: Erst wenn ein Verbündeter so viele eigene Truppen ins potentielle Kampfgebiet stellt, dass ihm im Fall eines Angriffs gar nichts anderes übrig bleibt, als zu kämpfen, ist seine Schutzzusage glaubwürdig.