Ohne Kompromisse geht es nicht in der Demokratie. Dieser Satz fällt gerade auffallend oft, was darauf hindeuten könnte, dass er nicht mehr von allen für selbstverständlich gehalten wird. Beweist der Kompromiss wirklich die „Stärke und Handlungsfähigkeit“ der Demokratie, wie es Julia Klöckner nach ihrer Wahl zur neuen Bundestagspräsidentin ausdrückte? Oder steht er manchmal, vielleicht sogar jetzt, im Konflikt zum Willen des Demos? Klöckner selbst erinnerte in ihrer Antrittsrede daran, dass die Bürger nach der Bundestagswahl „konsequente Reformen“ verlangten. Der Kompromiss ist in der Regel der Feind der Konsequenz.

Traditionell genießen Kompromisse in der Bundesrepublik einen guten Ruf. Sie gelten als Ausweis von Vernunft und Ausgleichsbereitschaft. „Wer keine Kompromisse machen kann, ist für die Demokratie nicht zu gebrauchen“, sagte Helmut Schmidt einmal, Deutschlands vielleicht beliebtester Kanzler. Oft wird das Aushandeln politischer Kompromisse wie ein Sport konsumiert. Am Ende des Wettkampfs entscheiden die Bürger punktrichtergleich, wer sich wie geschlagen hat. Die perfekte Lösung gibt es bekanntlich sowieso nicht. Der Politikwissenschaftler Ulrich Willems, der am Forschungsprojekt „Kulturen des Kompromisses“ arbeitet, unterscheidet zwischen einem Wahlkampf- und einem Politikmodus. Im ersten vertreten die Parteien entsprechend ihren Programmen Grundprinzipien. Im zweiten Modus müssten dann an allen Stellen Kompromisse gemacht werden. Klingt nach einem eingeübten Spiel, sanfter Zynismus inbegriffen.

Aber diesmal fühlt es sich anders an. Viele misstrauen den Kompromissen, die sich in den Koalitionsgesprächen zwischen Union und SPD abzeichnen. Es fallen Wörter, die man früher nicht hörte: Betrug, sogar Verrat. Die Empörung trifft vor allem die CDU, die Austritte und in einigen Umfragen Einbußen verzeichnet. Es scheint, als würden höhere Erwartungen in die Regierung gesetzt als früher, vielleicht weil die Zeiten als ernster wahrgenommen werden und die Herausforderungen als elementarer. Es liegt aber auch daran, dass der Wahlsieger, der vermutlich nächste Kanzler Friedrich Merz, einen „Politikwechsel“ versprochen hat. Er tat das nicht zuletzt, um der erstarkenden AfD etwas entgegenzusetzen. CSU-Chef Söder sprach sogar von der „letzten Patrone der Demokratie“. Der Kompromiss erhält so eine andere, fast existenzielle Dimension.

In den vergangenen Jahrzehnten wurden Kompromisse zwischen Koalitionspartnern, auch faule, überwiegend akzeptiert. Gingen sie zulasten der Wirtschaft, tröstete man sich damit, dass dieselbe doch immer noch gut dastehe. Gingen sie zulasten der Sicherheit, hieß es zur Verteidigung, dass eine Bedrohung nicht wirklich sichtbar sei. Gingen sie zulasten derer, die keine Masseneinwanderung wollten, wurde versichert, dass man das schon „schaffen“ werde, weil man doch ein reiches Land sei.

Schon unter der Ampelkoalition hat sich das verändert. Ihre Kompromisse wurden schärfer beäugt, auch weil den Bürgern aufgefallen war, dass sich viele Kompromisse aus der Merkel-Zeit als wenig tragfähig erwiesen hatten. Jetzt sehen die Wähler noch genauer hin. Für viele steckt Deutschland mittlerweile in einer strukturellen Krise, wenn nicht am Abgrund: Deindustrialisierung, Wehrunfähigkeit, schleichende Verarmung, gesellschaftliche Desintegration. Lässt sich derartigen Entwicklungen überhaupt noch mit einer Politik der Kompromisse begegnen? Oder hilft jetzt nur noch eine Politik der radikalen Maßnahmen aus einem Guss? Die Frage ist bis tief ins Berliner Regierungsviertel vorgedrungen. Es war Friedrich Merz, der sein Fünf-Punkte-Programm zur Migration mit dem Satz garnierte: „Kompromisse sind zu diesen Themen nicht mehr möglich.“

Die Versuchung des Dezisionismus

Wer den Kompromiss an sich infrage stellt, befindet sich schnell in fragwürdiger Gesellschaft. Der Staatsrechtler Carl Schmitt, der geistige Grundlagen für das deutsche Unrechtsregime der dreißiger und vierziger Jahre legte, spottete gerne über den „dilatorischen Formelkompromiss“ und überhaupt über das Parlament als Ort des „ewigen Gesprächs“. Stattdessen redete Schmitt einem „Dezisionismus“ das Wort, der die Entscheidung, das Dekret oder die Verordnung ins Zentrum einer tatkräftigen Politik stellt.

In Ländern, die weniger traumatisiert auf die eigene Vergangenheit blicken, ist Schmitt schon länger wiederentdeckt worden, nicht nur von den Regierungen in China und Russland, auch von der neuen Rechten in Großbritannien und Amerika. Vor allem Donald Trump versucht derzeit vorzuführen, dass ein Politikwechsel am besten auf kompromisslose Weise zu erreichen ist. Der Staat gibt zu viel Geld aus? Weg mit ganzen Ministerien und Zehntausenden Beamten. Die Abschiebung ausländischer Straftäter funktioniert nicht ordentlich? Einfach ein paar von ihnen vor laufenden Kameras zum Flugplatz abführen und Gerichtsurteile erst mal ignorieren. Wokismus und Inklusionsprogramme werden nicht im Dialog mit den Interessengruppen zurückgefahren, sondern per Dekret aus Behörden und Universitäten verbannt. Das Gleiche mit Klimaschutz und Entwicklungshilfe: einfach den Stöpsel ziehen.

Dieser Text stammt aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Ob diese Radikalität die erwünschten Effekte erzielt, wird man sehen; ausgeschlossen ist es nicht. In Argentinien geht Präsident Javier Milei mit der „Kettensäge“ an den Staatshaushalt und kann gewisse Erfolge verbuchen. In Ungarn betreibt Ministerpräsident Viktor Orbán seit Jahren eine kompromisslose Asylpolitik und hat so die Zahl der Migranten niedrig gehalten. Das strahlt auch nach Deutschland ab. Der Zuspruch für die AfD hat mit diesen „Vorbildern“ zu tun. Ein Teil der Bürger glaubt nicht mehr daran, dass sich mit der Kompromissbereitschaft traditioneller Parteien das politische Ruder herumreißen lässt. Der Kompromiss als Konzept steht infrage.

Wenn Kompromiss Unfall bedeutet

In der Theorie war der Kompromiss nie etwas eindeutig Gutes oder Gerechtes. In manchen Situationen hilft er schlicht nicht weiter. Wenn sich zwei Bahnwärter nicht einig sind, ob der Zug nach rechts oder nach links geleitet werden soll, wäre ein Kompromiss gleichbedeutend mit einem Unfall. Auch in der Politik gibt es Weichenstellungen, in denen Kompromisse in einen Totalschaden münden können. Als die Bundesrepublik Anfang der fünfziger Jahre vor der Entscheidung stand, ob sie das Wiedervereinigungsangebot Stalins annehmen soll oder den Weg in die Westbindung fortsetzt, half nur ein eindeutiger Entschluss. Stalin-Note oder NATO-Beitritt – dazwischen gab es nichts, und es ist ein Glücksfall, dass damals keine schwarz-rote Koalition regierte.

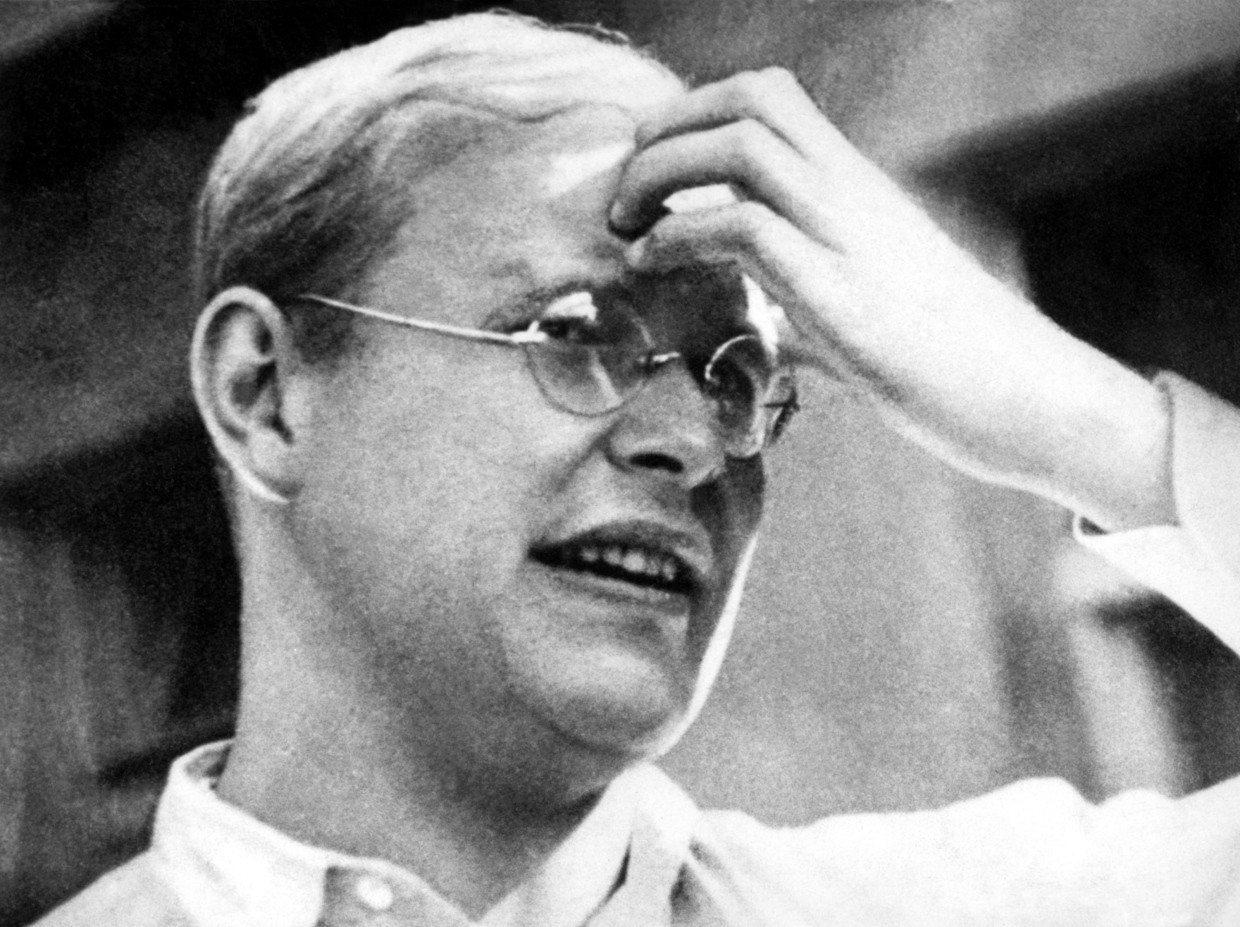

Gerade die deutsche Geschichte bietet Anschauung für die moralphilosophische Ambivalenz des Kompromisses. Gegen Hitler war kein Kraut gewachsen, außer der Kompromisslosigkeit. Die Alliierten mit ihrer erbarmungslosen Kriegsführung hatten am Ende Erfolg, der deutsche Widerstand mir seinen Attentatsplänen scheiterte knapp. „Es gibt Dinge, für die es sich lohnt, eine kompromisslose Haltung einzunehmen“, schrieb Dietrich Bonhoeffer, bevor er im KZ Flossenbürg gehenkt wurde.

Dort, wo keine Kompromisse gemacht werden sollten, sie aber vermeintlich nicht zu verhindern sind, entstehen die berühmten faulen Kompromisse. Die Bielefelder Philosophin Véronique Zanetti definiert sie als „diejenigen, die auf den Rücken der Schwächeren oder von Minderheiten geschlossen werden, die ein Unrechtsregime auf den Plan heben oder stärken“. Ähnlich sieht das der israelische Philosoph Avishai Margalit, der in seinem Buch über Kompromisse historische Beispiele für faule Kompromisse anführt, darunter das Münchner Abkommen, bei dem die europäischen Mächte dem deutschen Diktator auf Kosten der Tschechoslowaken entgegenkamen, aber auch den „Great Compromise“, mit dem die Amerikaner die Einheit ihrer Nation erreichten – und dafür die Sklaverei in den Südstaaten für weitere zwanzig Jahre akzeptierten.

Kompromisse, die Unrecht begünstigen oder Minderheiten zu Opfern machen, stehen zum Glück nicht zur Debatte in den Koalitionsverhandlungen. Gleichwohl könnten auch in Berlin falsche Kompromisse gravierende Auswirkungen haben. Folgt man der (unter Unionsleuten und -wählern verbreiteten) Sichtweise, dass ohne die spürbare Begrenzung der irregulären Migration und ohne die Wiederherstellung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit die sogenannten Parteien der Mitte bald von der AfD vertrieben werden, steht einiges auf dem Spiel. Aber lässt sich, unter den Bedingungen der Koalitionsbildung, überhaupt verhindern, dass halb gare, durch schlechte Kompromisse geschwächte Maßnahmen das Ziel verfehlen?

Blaue und rote Eckklammern

Mit ihrem Versprechen auf einen umfassenden Wandel lag die Union näher bei den Parteien der politischen Ränder als bei der SPD, die als Kanzlerpartei naturgemäß den Status quo verteidigte. Weil die Union eine Zusammenarbeit mit der AfD ebenso ausschloss wie eine Minderheitsregierung mit wechselnden Mehrheiten, blieben ihr nur die Sozialdemokraten als Partner. Damit wollen nun zwei Kräfte eine Regierung bilden, deren eine zu neuen Ufern strebt, während die andere am Alten festhält.

Was daraus folgt, lässt sich in den Ergebnissen der Arbeitsgruppen besichtigen, die in dieser Woche den Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben. Keines der Verhandlungspapiere kam ohne blaue und rote eckige Klammern aus. In den blauen eckigen Klammern stehen Steuererleichterungen für Unternehmen – in den roten Steuererhöhungen für Besserverdiener. In den blauen Klammern wird das Entwicklungshilfeministerium dem Auswärtigen Amt eingegliedert, in den roten bleibt es autonom und zieht noch weitere Aufgaben an sich. Blau will das Heizungsgesetz abschaffen und eine neue Wehrpflicht einführen, Rot will den Abtreibungsparagraphen abschaffen und das Tempolimit einführen.

In seiner Idealform sei der Kompromiss „sinnvoll und zielführend“, sagte Bundestagspräsidentin Klöckner, und es gibt derartige Beispiele; selbst in den schwarz-roten Koalitionsverhandlungen. Dazu könnte etwa eine Einigung beim sogenannten Spurwechsel von abgelehnten Asylbewerbern in den Arbeitsmarkt gehören. Wenn sich der Kompromiss durchsetzt, dass nur Menschen mit einem tadellosen Lebenslauf den Sprung machen dürfen und die Regelung nicht für künftige Interessenten gilt, gewönne der sozialdemokratische Pragmatismus, ohne den von CDU und CSU befürchteten Pull-Faktor zu verstärken.

Weniger sinnvoll und schon gar nicht zielführend sind hingegen Kompromisse bei der von der Union versprochenen Begrenzung des Migrationszustroms. Ohne Asylbewerber an den Grenzen zurückzuweisen, werden die Zahlen nicht spürbar sinken. Die Formel, das Zurückweisen an der Grenze nur nach „Abstimmung“ mit den Nachbarn vorzunehmen, ist daher kein gelungener Kompromiss, sondern ein Stolperstein. Die SPD könnte sich mit Verweis auf den Kompromiss querstellen, sollte der Kanzler die Nachbarn nicht überzeugen. Die Gefahr ist nicht theoretisch, denn die SPD will keine „Migrationswende“. Sie ist gegen Leistungsbeschränkungen von Ausreisepflichtigen („Brot, Seife, Bett“), gegen die Umkehr der Beweispflicht für Asylbewerber („Beibringungsgrundsatz“) und selbst gegen den Entzug der zweiten Staatsbürgerschaft für Extremisten und Terroristen.

Faule Kompromisse drohen auch den von der Union geforderten „Mentalitätswechsel“ zu verhindern. Eigenverantwortung, Mut und Fleiß sollten wieder belohnt werden, versprach Merz vor der Wahl und fand, dass „wir grundsätzlich irgendwann mal mit dem Geld auskommen sollten, das wir an Steuern in Deutschland einnehmen“. Jetzt sieht der Kompromiss vor, dass jedes Jahr mehr als 80 Milliarden Euro zusätzliche Schulden aufgenommen werden dürfen. Die Verhandler fordern sogar, oft mit Zustimmung der Union, zusätzliche Staatsausgaben in Höhe von etwa 500 Milliarden Euro, ob für Kliniken, Elterngeld oder Mütterrente. Sparmaßnahmen und Strukturreformen, die Merz als Gegenleistung zur Schuldenaufnahme in Aussicht stellte, sucht man in dem Papier vergeblich.

Das fachpolitische Ringen der mehr als 250 Spezialisten ist vorüber. Übernommen hat jetzt die „Steuerungsgruppe“, die schon die Sondierungsgespräche führte. Sie wird den eigentlichen Basar eröffnen: Entgegenkommen in der einen Frage gegen Entgegenkommen in einer ganz anderen Frage. Am Ende werden die Parteichefs das Paket schnüren. Weil das Verhandlungspapier öffentlich geworden ist, wird man am Endergebnis ungewöhnlich exakt ablesen können, wem was wichtig ist und wer mehr Federn gelassen hat.

Schon jetzt lässt sich sagen, dass die Kompromissbereitschaft die Parteien vermutlich zu einer Regierungsbildung führen wird, aber nicht zu einem Politikwechsel. Das aber droht die Unzufriedenheit vieler Bürger zu erhöhen und deren Glauben an die Handlungsfähigkeit der traditionellen Parteien zu untergraben. Eine resignative, für die Demokratie nicht ungefährliche Frage steht im Raum: Was kann der Bürger eigentlich noch tun, wenn er eine andere Politik will?

„Absetzbarkeit ohne Blutvergießen“

Der Philosoph Karl Popper hat dieses Problem schon zu einer Zeit beschrieben, als es noch nicht mit Händen zu greifen war. Er sieht das Wesen der Demokratie nicht in der Herrschaft des Volkes – dieses herrsche nie, sagt er. Was die Demokratie von der Diktatur unterscheide, sei etwas anderes, nämlich „die Absetzbarkeit der Regierung ohne Blutvergießen“. Schon im vergangenen Jahrhundert, als im Deutschen Bundestag noch vergleichsweise starke Volksparteien saßen, sah Popper das Verhältniswahlrecht als „Unglück“ an. „Denn die Vielzahl der Parteien führt zu Koalitionsregierungen, in denen niemand die Verantwortung vor dem Volk als Gerichtshof trägt, da alles ein unvermeidbarer Kompromiss ist“, schrieb er. Das lässt sich seit Längerem mit wachsender Tendenz beobachten – insbesondere am Fall der Sozialdemokraten. Obwohl die Partei seit drei Bundestagswahlen abgestraft wird, darf sie ihre Politik, zum Teil mit demselben Personal, immer wieder in die nächste Regierung einbringen. Das Volk richtet über sie, aber das Urteil bleibt folgenlos.

Popper empfahl, wie übrigens auch der erste Unionskanzler Konrad Adenauer, der Sozialdemokrat Helmut Schmidt und der Liberale Ralf Dahrendorf, die Einführung des Mehrheitswahlsystems. Nicht dass damit der Zwang zum Kompromiss außer Kraft gesetzt wäre: Auch die allein regierenden Volksparteien in Großbritannien und den USA müssen mächtige Flügel einbinden, und die „checks und balances“ erschweren ebenfalls ein sorgloses Durchregieren. Und doch besitzen diese Systeme einen entscheidenden Vorteil: Die Bürger können unbeliebte Politiker abwählen – und mit ihnen eine unbeliebte Politik. Danach kommt mit Sicherheit etwas Neues. Es gibt echte „Politikwechsel“.

Die Bundesrepublik hat sich, trotz vieler Debatten in früheren Jahren, gegen das Mehrheitswahlrecht entschieden und muss nun in ihrem sich weiter zerklüftenden System Wege finden, das Wesen der Demokratie zu erhalten. Man muss nicht verzagen. Auch aus Kompromissen lässt sich ein Politikwechsel zimmern, wie der „Asylkompromiss“ von 1992 bewiesen hat. Das setzt allerdings den Willen der beteiligten Parteien voraus, das Wunschbild vom Zustand des Landes der Realität anzupassen und dann über den eigenen Schatten zu springen.

Womöglich muss man in einer veränderten Parteienlandschaft auch die Chancen für zielführende Kompromisse verbreitern. Wenn eine große Fraktion, die in der einen oder anderen Frage nützlich sein könnte, dauerhaft von Entscheidungen ausgeschlossen bleibt, ist das nicht hilfreich. Sollten die Parteien der Mitte bei dieser Linie bleiben, könnten sie sich in wenigen Jahren in einer Allparteienkoalition gegen die AfD wiederfinden, was wohl als institutionalisierte Selbstblockade wahrgenommen würde. Denkbar wäre dann, dass die Wähler in der darauffolgenden Wahl der einzig verbliebenen Oppositionspartei zur absoluten Mehrheit verhelfen, um sich einmal den urdemokratischen Wunsch nach einem halbwegs kompromisslosen Politikwechsel zu erfüllen.