Die Teilchenphysiker stecken in einem Dilemma. Je tiefer sie in die Struktur der Materie blicken wollen, desto größere und leistungsfähigere Beschleunigeranlagen benötigen sie. Kaum ist ein Teilchenbeschleuniger in Betrieb gegangen, wird schon dessen Nachfolger geplant, der alles besser können soll als sein Vorgänger, aber – und das ist gewiss – teurer sein wird. Die Rede ist vom „Future Circular Collider“ (kurz FCC), dem nächsten großen Ding des europäischen Forschungszentrums CERN bei Genf.

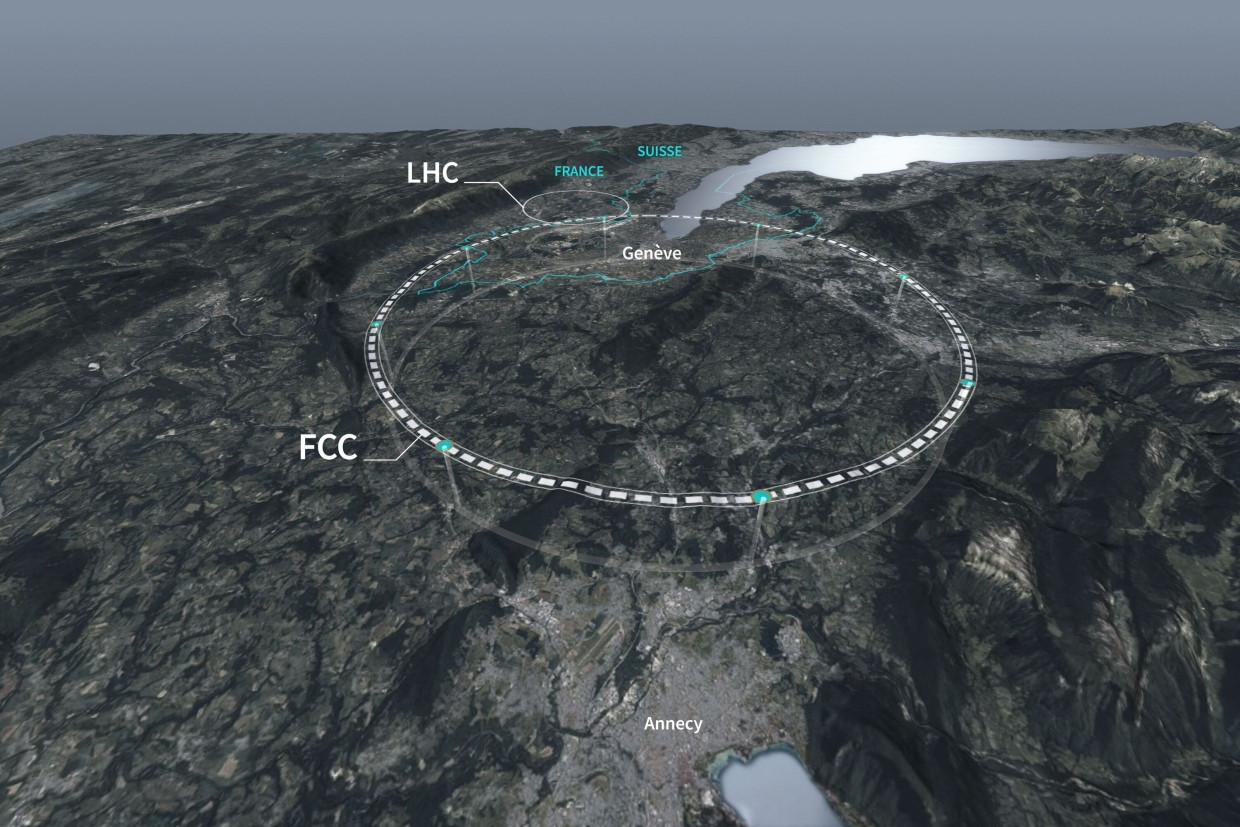

Der Ringbeschleuniger, dessen Pläne gestern präsentiert wurden, soll einen Umfang von 90 Kilometern haben und den größten und leistungsfähigsten Teilchenbeschleuniger des CERN, den Large Hadron Collider (LHC), ablösen. Im Vergleich zum FCC kommt der LHC mit seinen 27 Kilometern recht bescheiden daher. Auch wenn das Leistungsvermögen des Large Hadron Collider noch nicht ausgereizt ist, so sind dessen Tage bereits gezählt.

Ein Grund: Seit dem Nachweis des Higgs-Bosons im Jahr 2012 konnten die Teilchenphysiker mit dem LHC keine wirklich bahnbrechende Entdeckung mehr verbuchen. Die meisten Ergebnisse der Messungen haben die theoretischen Voraussagen des Standardmodells bestätigt, das den Aufbau der Materie und die Wirkungsweise der fundamentalen Kräfte zwischen den Elementarteilchen beschreibt. Dabei gibt es noch eine Reihe ungelöster Fragen. Etwa: Warum gibt es so viel Materie, aber so wenig Antimaterie im Universum? Und wie setzt sich die Dunkle Materie zusammen, aus der das Universum zu mehr als 20 Prozent besteht? Gibt es mehr als die vier bekannten Naturkräfte, oder sind sie nur die Spielarten einer einzigen Wechselwirkung? Ein noch leistungsfähigerer Teilchenbeschleuniger könnte darauf die Antworten finden, so die Hoffnung.

Ein weiterer Grund: Das CERN könnte seinen Status als Mekka der Teilchenphysik verlieren, wenn nach dem LHC endgültig Schluss ist. Würde woanders in der Welt ein Superbeschleuniger gebaut, könnte das einen Braindrain von Teilchenphysikern zur Folge haben. Das CERN würde womöglich in die 2. Liga absteigen wie das Fermilab in den USA, dem es nach dem Bau des LHC so ergangen ist. Und das will man in Genf vermeiden. Und verweist gerne auf das Know-how des CERN beim Bau von Teilchenbeschleunigern.

Allerdings hat der FCC seinen Preis. Auf 16 Milliarden Euro schätzt man die Kosten der ersten Ausbaustufe. Stand heute. Das ist mehr als das Dreifache dessen, was der LHC letztendlich gekostet hat. Auch der Bau des FCC würde gewiss deutlich teurer werden. Ob die 20 Mitgliedstaaten des CERN – darunter Deutschland mit 20 Prozent als Hauptbeitragszahler – bereit sind, den FCC zu finanzieren, steht in den Sternen.

Denn es gibt noch andere europäische Megaprojekte in der Warteschleife. So locker wie früher sitzt der Geldbeutel bei vielen europäischen Staaten schon lange nicht mehr. Schon einmal ist der Bau eines Superbeschleunigers an zu hohen Kosten gescheitert. Im Jahr 1994 stoppte der US-Kongress den 87 Kilometer langen Superconducting Super Collider (SSC). Zwei Milliarden der insgesamt elf Milliarden Dollar waren bereits finanziert. Für die europäische Teilchenphysik wäre das ein Desaster, sollte der FCC ein ähnliches Schicksal erleiden.