Donald Trump und Shigeru Ishiba könnten unterschiedlicher kaum sein. Der japanische Ministerpräsident gibt sich gern intellektuell, spricht stets ruhig und besonnen. Doch seit Trump die Exportnation mit Weltmarken wie Toyota, Sony und Nintendo mit seiner Zollpolitik überraschend hart getroffen hat, findet auch Ishiba ungewohnt klare Worte: Trumps Zölle zielten auf das „Rückgrat des Landes“, sagt er, und spricht von einer nationalen Krise.

Nachdem er Trump zunächst mit Freundlichkeiten umgarnt hat, drohte er ihm in der vergangenen Woche unverhohlen damit, dass Japans Konzerne – seit Jahren die größten ausländischen Investoren in den USA – dort schon bald deutlich weniger Fabriken bauen und Arbeitsplätze schaffen könnten.

Trump hat auch den Yen im Blick

Das Entsetzen in Tokio über Trump ist groß. Die USA sind für viele Konzerne der wichtigste Absatzmarkt, und auch militärisch ist Japan von Amerika als Schutzmacht abhängig. In dieser Woche schickt Ishiba Unterhändler nach Washington, um die Belastung für die japanischen Exportunternehmen zu verringern – und Vertrauen wiederherzustellen.

Japan ist die erste Industrienation, die nach Trumps Zollrundumschlag Verhandlungen aufnimmt. Angeblich sollen 75 weitere Länder und Regionen in Washington um Gespräche gebeten haben. Was Japan aushandelt, könnte also zur Blaupause werden – auch für Europa, weil hier wie dort sowohl die Exportwirtschaft als auch der militärische Schutz in hohem Maß von den USA abhängen.

Tokio würde am liebsten nur über die Zölle und andere Handelsbeschränkungen verhandeln. Doch die Amerikaner haben schon angedeutet, dass sie die Gespräche noch mit einer Reihe anderer Themen verbinden wollen. Unter anderem wirft Trump Japan vor, über Währungsmanipulationen den Yen künstlich günstig zu halten und dadurch seinen Unternehmen Vorteile gegenüber amerikanischen Wettbewerbern zu verschaffen. Die Diskussion über dieses Thema will Ishiba aber erst einmal heraushalten aus den Zollverhandlungen.

„Unfaires“ Sicherheitsabkommen

Noch größer ist in Tokio aber die Sorge, dass Trump auch das Sicherheitsabkommen zwischen Japan und den USA aus dem Jahr 1960 zur Disposition stellen könnte. Die Vereinbarung hat der Präsident schon mehrfach als „unfair“ bezeichnet, weil sie zwar die Amerikaner verpflichte, Japan zu verteidigen, die Japaner den USA im Gegenzug aber nicht helfen müssten.

Aus japanischer Sicht ist dieses Schutzversprechen überlebenswichtig. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben die USA das Land militärisch kleingehalten. Die Verfassung ist streng pazifistisch ausgerichtet, die Selbstverteidigungskräfte sind ähnlich schwach wie die Bundeswehr. Schutz vor den unsteten Nachbarn China, Russland und Nordkorea bieten in erster Linie die 50.000 US-Soldaten im Land.

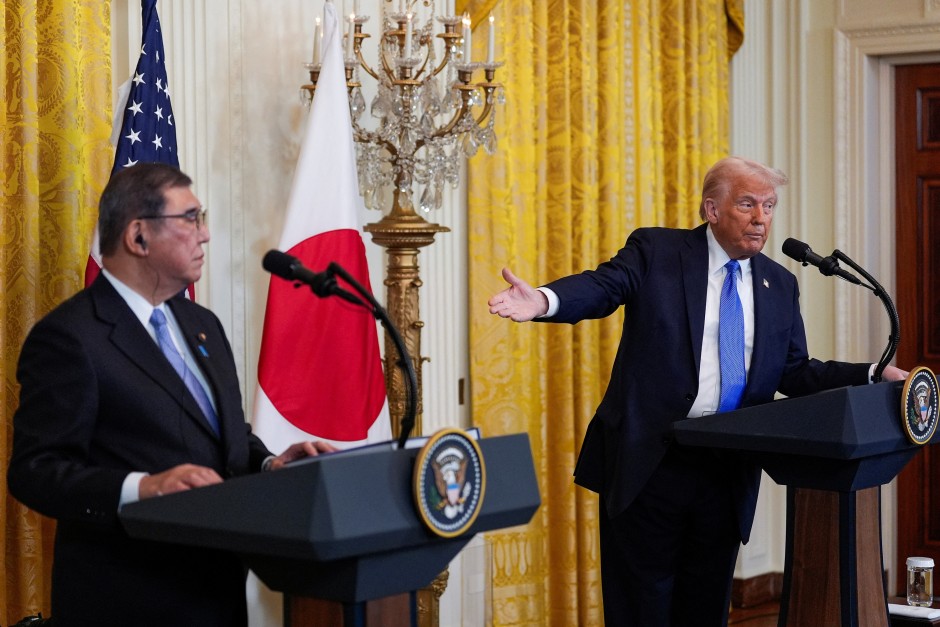

Im Februar war die Erleichterung in Japan zunächst groß gewesen, als Ishiba und Trump sich während ihres ersten Treffens in Washington recht gut zu verstehen schienen. Ishiba brachte einen goldenen Samurai-Helm mit und versprach Trump, große Mengen Flüssiggas aus Alaska zu kaufen. Der amerikanische Präsident versicherte seinem Gast, dass sein Land Japan auch weiterhin „zu 100 Prozent“ verteidigen werde. Doch nach dem Überraschungsschlag in der Handelspolitik stellt sich in Tokio die Frage: Wie sehr kann sich das Land auf eine Schutzmacht mit einem derart wankelmütigen Oberbefehlshaber verlassen?

Zölle und Investitionen

Japans As im Ärmel ist, dass Trump in China den Hauptfeind der USA sieht. Sowohl militärisch als auch zollpolitisch will er zuvörderst Peking in die Schranken weisen. Militärisch ist er dafür auch auf Japan angewiesen. Allein die nur wenige Hundert Kilometer von Taiwan und Chinas Küste entfernte Insel Okinawa, wo rund 25.000 Soldaten stationiert sind, gilt den Amerikanern als „unsinkbarer Flugzeugträger“.

Ishiba hat Trump schon einmal klargemacht, dass die Investitionen japanischer Konzerne unter den Zöllen leiden dürften. Zudem versucht er, die Bande zu den übrigen Verbündeten zu stärken. In der vorigen Woche hieß er NATO-Generalsekretär Mark Rutte für zwei Tage in Japan willkommen, um eine engere Zusammenarbeit mit dem Militärbündnis auszuloten. In einem Telefongespräch mit dem britischen Premierminister Keir Starmer sicherten sich beide zu, den freien Handel auszubauen und auf Trumps Zollvolten „cool, ruhig und pragmatisch“ zu reagieren.

Auch Peking wittert indes seine Chance, und hat zuletzt für eine Freihandelszone mit Japan und Südkorea geworben. Bislang zeigen sowohl Tokio als auch Seoul dafür aber wenig Begeisterung, obwohl beide zu China ähnlich wichtige Handelsbeziehungen pflegen wie zu den Vereinigten Staaten. Schon wegen der militärischen Abhängigkeit will Tokio Trump nicht auch noch zusätzlich reizen.