Ein Abend im Frühling. Die Menschen spazieren am Frankfurter Mainufer entlang, die letzten Sonnenstrahlen fallen in ihre Gesichter. Hochhäuser auf der einen Seite des Flusses, die Museumsmeile auf der anderen. Auf einer Wiese an der Promenade sitzen junge Leute. Musik aus mitgebrachten Lautsprechern mischt sich mit den Stimmen angeregter Unterhaltungen. Keine Spur von Klimawandel, Kriegen, anderen Krisen. Wer diesen Abend kurz vor Ostern hier verbringt, will eine gute Zeit haben.

Auf einer Parkbank am Ufer spielt ein älterer Mann Gitarre, ein paar Meter weiter hat sich eine Vierergruppe auf dem Rasen niedergelassen. Zwei junge Frauen, zwei junge Männer, in ihrer Mitte Sektflasche und Kartoffelchips. Was machen die schlechten Nachrichten mit ihnen?

Aaron, 29 Jahre, fragt sich morgens oft, ob er für sie schon bereit ist. „Oder will ich das jetzt noch nicht, weil es zu früh ist, weil ich keinen Bock habe, weil ich damit rechnen muss, dass es mich so ein bisschen runterzieht“, sagt er. Das war nach den Erfolgen der AfD bei den Landtagswahlen im September in Ostdeutschland so und vor allem nach Trumps Wiederwahl zum amerikanischen Präsidenten im November. „Da bin ich morgens aufgewacht, es ging mir einfach richtig kacke, und ich wusste erst nicht, warum.“ Dann fiel es ihm ein: „Ah ja, Trump wurde wiedergewählt, das war es.“

Früher lasen mehr Menschen morgens eine kuratierte Zeitung, hörten tagsüber mal Radio. Mit dem Smartphone sind Nachrichten allgegenwärtig geworden, Eilmeldungen und soziale Netzwerke machen Nutzer zu Zuschauern in Echtzeit. Die Folgen dieser Entgrenzung sind spürbar. Und die Zahl derer, die Nachrichtenmeiden, ist deutlich gestiegen. In Deutschland gingen zuletzt fast zwei Drittel der erwachsenen Internetnutzer schlechten Nachrichten mindestens gelegentlich aus dem Weg, wie eine Studie des britischen Reuters-Instituts an der Universität Oxford aus dem vergangenen Jahr zeigt.

Für Aaron ist es keine Lösung, auf Nachrichten zu verzichten. „Es passiert ja nicht nicht, nur weil man es nicht liest.“ Der Physiker versucht, die Balance zu halten. „Es ist mehr die Frage, wie haushaltet man, wie berücksichtigt man das in seinem eigenen Energiehaushalt.“ Das musste er früher nicht.

Abstand gewinnen

Zu einem guten Umgang mit schlechten Nachrichten gehören für Aaron Abende wie dieser am Fluss. Er nennt es „Sozialhygiene“: Mit Leuten reden und fragen, wie sie dies und das verstanden und was sie gelesen haben. „Und gleichzeitig auch was machen, was damit gar nichts zu tun hat: also einfach rausgehen, am Wasser sitzen und nicht über Politik reden.“

Negative Informationen können Stress auslösen. Und der kann sich auf die Wahrnehmung von neuen Nachrichten auswirken: Wer überlastet ist, spürt die negativen Folgen schlechter Meldungen noch stärker. So entsteht ein Teufelskreis. Manche lösen ihn auf, indem sie Nachrichten ganz oder teilweise abschalten, das Schlechte ignorieren. Forscher sprechen dann von Nachrichtenvermeidung, von „News Fatigue“. Was von außen wie Desinteresse aussieht, ist in Wahrheit oft Selbstschutz.

Das Phänomen nimmt weltweit zu, wie die Studie aus Oxford zeigt. Demnach ist der Anteil der Menschen, die ein hohes oder gar sehr hohes Interesse an Nachrichten bekunden, in den vergangenen knapp zehn Jahren in fast allen untersuchten Ländern gesunken – in Deutschland etwa von 74 auf nur noch 55 Prozent. Wichtige politische Wahlen können das Interesse zwar stabilisieren, doch langfristig geht der Trend bergab. Über alle untersuchten Länder hinweg gaben 39 Prozent der Befragten an, dass sie Meldungen zu bestimmten Themen ganz bewusst nicht mehr lesen.

Eilmeldungen hat Luise abgeschaltet

Luise, 29 Jahre alt, stellte früher gleich nach dem Aufwachen das Radio an. Jetzt nicht mehr, „weil das mir direkt morgens zu viel Energie zieht und mich in eine schlechte Stimmung versetzt“, sagt die angehende Psychotherapeutin. Politisch interessiert ist Luise nach wie vor, vor Kurzem trat sie sogar in die Linkspartei ein. Gerade entzieht sie sich eher den Nachrichten. Eilmeldungen hat Luise schon vor langer Zeit auf ihrem Telefon abgestellt. Die enthielten ohnehin wenig Informationen, nähmen aber viel Raum ein. „Und man kriegt dann die Fußballnews.“ Die Runde lacht.

Schlechte Nachrichten bleiben länger im Kopf haften als gute. Warum das so ist, weiß Christian Unkelbach, Professor für Psychologie an der Universität Köln. „Schlechte Dinge sind diverser“, sagt der Verhaltensforscher. Und negative Erlebnisse seien vor allem meist auch seltener.

Ein Schüler zum Beispiel kann zehnmal hintereinander eine Eins in der Klassenarbeit bekommen. „Kommt mal eine Fünf, dann wird die viel stärker im Gedächtnis bleiben.“ Forschungsarbeiten hätten gezeigt, dass das Unerwartete im Kopf „einen Vorteil“ hat. Und das Unerwartete, das ist meistens das Schlechte.

Diese Logik greift auch bei der Nachrichtenauswahl im Journalismus. Wenn der Schulbus wie jeden Tag pünktlich ankommt, ist das im Lokalen keine Meldung wert. Hat er einen Unfall, und Schüler müssen ins Krankenhaus, schon. „Dass der Unfall interessiert, ist nicht nur menschlich, sondern es ist sogar vernünftig“, sagt der Psychologe. „Aus den vielen Hundert Fällen, in denen nichts passiert ist, kann man schwer etwas lernen. Wenn man den Straßenverkehr sicherer machen will, geht das besser über die Analyse des Unfalls.“ Richtig dosiert, kann der Fokus auf Negatives lehrreich sein. Falsch dosiert, kann er überfordern.

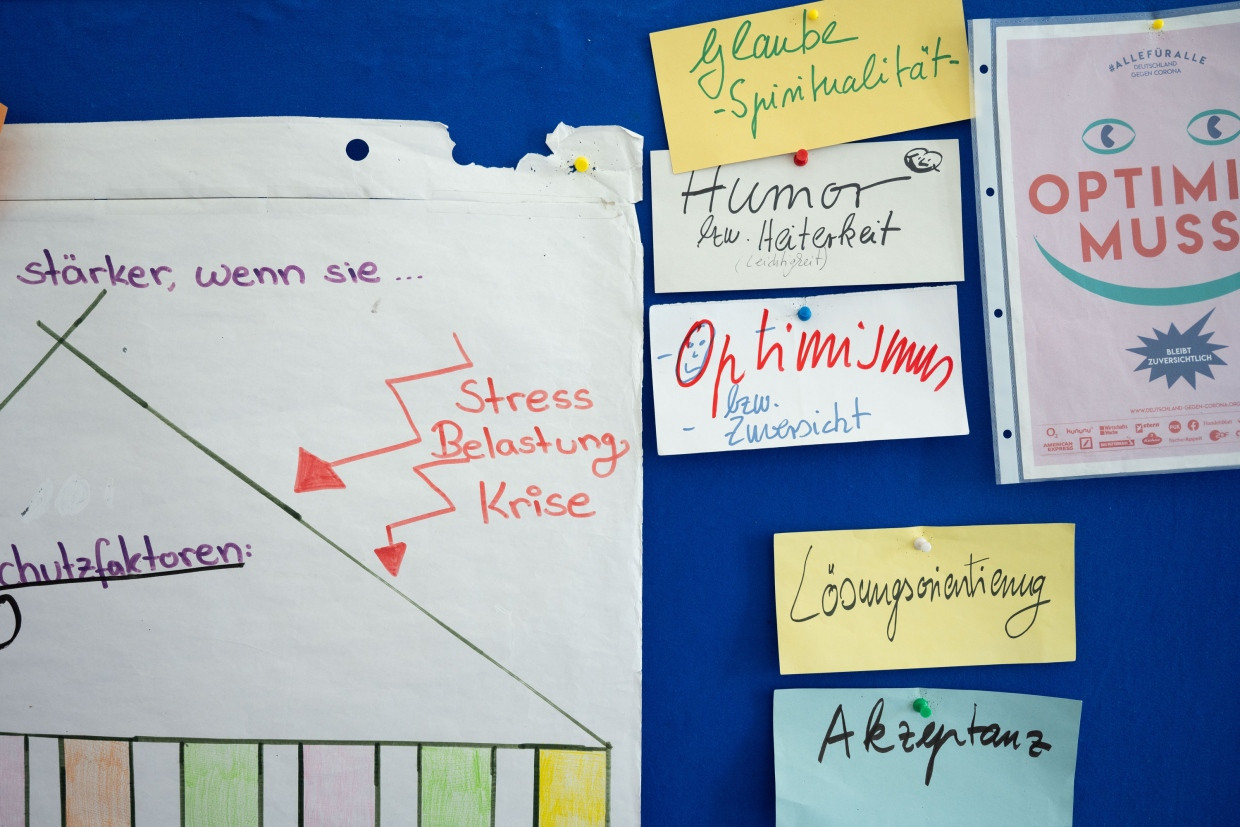

Volkshochschule Frankfurt, ein weitläufiges Gebäude im Osten der Stadt. Ein langer Flur führt zu Raum 4001. Drinnen stehen Tische in einem Hufeisen, eine Blume am Platz der Dozentin. Eine Woche lang arbeitet Sabine Pütz hier mit einer Gruppe zum Thema Resilienz. Es geht darum, besser mit Stress, Belastungen und persönlichen Krisen umzugehen. Im Mittelpunkt stehen schlechte Nachrichten nicht, ein Faktor können sie trotzdem sein.

„Krisen und Katastrophen machen uns Angst, und das beeinflusst unsere Gesundheit“, sagt die Resilienztrainerin. „Die meisten haben das Grundbedürfnis nach Sicherheit und Stabilität, und das suchen wir im Außen. Wir brauchen es besonders aber auch im Innern, und da setzt letztendlich Resilienztraining an.“ Bei einer Übung malen die Teilnehmer ihr „Energiefass“ und halten fest, welche Dinge im Leben das Fass füllen und welche Kraft rauben. „Meistens sind es nicht die großen Löcher, sondern die kleinen, durch die Energie wegsickert“, sagt die Dozentin. „Und dazu gehören auch die schlechten Nachrichten.“ Was oft zu kurz komme: „Dass wir Dinge tun, die uns guttun und damit unser Energiefass wieder füllen.“

Einige Teilnehmer sind am letzten Kurstag bereit, darüber zu sprechen, welche Rolle schlechte Nachrichten für sie spielen. Eine junge Frau erzählt, dass sie oft darauf verzichte, Nachrichten zu lesen – und wenn sie doch welche liest, nur ausgewählte. Aus dem Kurs nimmt sie eine Strategie mit: „Ich kann es nicht verändern, ich muss es irgendwie akzeptieren.“Sie spricht davon, dass es hilft, sich Momente für Nachrichten auszusuchen, in denen man das Ganze objektiver betrachten könne, also nicht dann, „wenn man eh schon ziemlich gestresst, genervt und fertig ist vom Tag“.

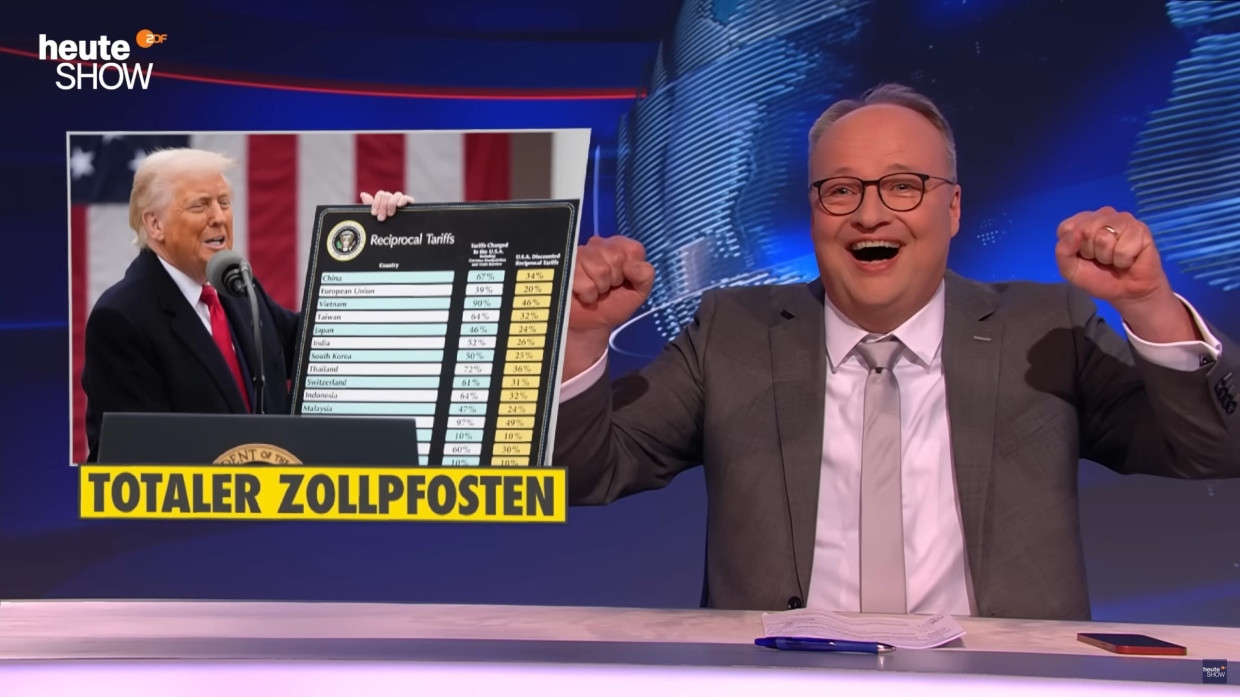

Bei einem Mann in der Runde ist es anders. „Ich schaue sehr viel Nachrichten und merke, dass mich das gar nicht so sehr erschüttert“, sagt er. Mit seiner Frau freue er sich jede Woche auf die „heute-show“ im ZDF, in der die Nachrichtenwelt satirisch beleuchtet werde. Wenn etwa Donald Trump „irgend so ein Ding raushaut“, sei das bitter. Aber er überlege dann mit seiner Frau schon, wie der Moderator das wohl verarbeiten werde. „Wir haben hier einen Schutzfaktor: Humor.“

Ihm ist es wichtig, informiert zu sein. „Ich möchte mich nicht von der Welt abschotten und sagen, ich will das alles nicht sehen.“ Dadurch gehe ein Problem auch nicht weg. „Ich will es verstehen.“ Zwar könne man an der großen Weltpolitik nichts ändern, aber in einer Demokratie immer noch wählen gehen. Für Resilienztrainerin Pütz spricht er damit einen weiteren Schutzfaktor an: Selbstverantwortung. Auf einem Plakat im Raum sind die Schutzfaktoren als Säulen aufgemalt, neben „Humor“ und „Selbstverantwortung“ stehen da beispielsweise noch „Lösungsorientierung“ und „Selbstfürsorge“, aber auch „Spiritualität“. Für den Fan der „heute-show“ ist der Glaube wichtig.

Wenn an diesem Wochenende in Ostergottesdiensten Kerzen in dunkle Kirchen getragen und Lieder vom Sieg über den Tod gesungen werden, ist das für Menschen wie ihn eine gute Gelegenheit, das „Energiefass“ zu füllen. Einer, der eine Antwort darauf geben kann, inwiefern der Glaube Menschen hilft, trotz schlechter Nachrichten zuversichtlich zu bleiben, ist der Magdeburger Bischof Gerhard Feige. Seit zwei Jahrzehnten leitet der Geistliche schon seine katholische Diözese in Sachsen-Anhalt.

„Die Antwort aus christlicher Perspektive ist, mit Vertrauen, Mut und Zuversicht zu leben, statt sich Ängsten hinzugeben“, sagt er. Eine wesentliche Botschaft aus der Heiligen Schrift könne man in die Worte fassen: Fürchtet euch nicht. Die Krisen in der Welt sollen damit nicht weggedeutet werden. „Die Heilige Schrift stellt das Leben so dar, wie es ist, mit allen Schwierigkeiten, man kann sagen: mit Tod und Teufel.“ Aber sie mache auch Mut, dieses Leben zu ergreifen und die Hoffnung nicht zu verlieren.

Feige glaubt, dass die Hoffnung drei Standbeine hat. „Das eine ist, dass die Zukunft nicht festgelegt, sondern offen ist“, sagt er. Es könne alles anders kommen als gefürchtet, erwartet oder geplant. Das andere sei die Erinnerung an persönliche Erlebnisse oder gesellschaftliche Erfahrungen. „Und da setzt die Heilige Schrift an, die ja voller Geschichten von Überwindungen von Krisen ist.“ Feige nennt den Auszug aus Ägypten, auch Kreuzigung und Ostern. „Da wird nicht eine Osterbotschaft präsentiert, ohne Bezug zu nehmen auf das, was vorher gewesen ist.“ Einen Ostersonntag gebe es nicht ohne Karfreitag und Karsamstag.

Der 73 Jahre alte Bischof nennt ein Beispiel dafür, was für ihn persönlich zu diesem zweiten Standbein der Hoffnung zählt: Ihm mache Mut, wie seine Eltern die Kriegsjahre überstanden haben und auch die Not danach. „In dieser Zeit ging es ihnen schlechter als vielen Menschen heute, aber sie haben den Mut nicht verloren.“ Diese Generationenerfahrungen zeigten, dass man Krisen überwinden könne und es auch immer wieder Aufbrüche gegeben habe.

An das Frankfurter Mainufer hat es auch zwei Ehepaare aus Norddeutschland verschlagen, sie trinken hessischen Apfelwein. Alle sind über 60 Jahre alt. Sehen sie die Welt anders als die Jungen? „Uns geht es sehr, sehr gut“, sagt ein Mann aus der Runde. Seine Frau und er schauen einmal am Tag Nachrichten und lesen die Lokalzeitung. Die Informationen seien wichtig, sagt er. Aber das reiche ihnen. Seine Frau erzählt, dass sie sich überlegt habe, vor dem Schlafengehen keine Nachrichten mehr zu gucken, „weil das immer so eine Negativstimmung macht“.

Nachrichten besser morgens lesen

Schlechte Nachrichten nicht abends zu lesen, empfiehlt auch die Wirtschaftspsychologin Vera Starker. Da sei der Cortisolspiegel niedriger und die Willenskraft schwächer, sodass man schneller emotional werde. „Die Gedanken kreisen und gehen mit ins Bett, und das ist nicht gut für uns.“ Es sei besser, die Nachrichten morgens zu lesen. „Ich würde außerdem auswählen, welche Medien ich lese: keinen Empörungsjournalismus, sondern etablierte Medien, denn da werde ich politisch informiert, ohne dass mir sofort Empörung angeboten wird.“

Empörung bezeichnet sie als das Gefühl unserer Zeit. Starker beschäftigt das, weil sie Unternehmen dazu berät, wie Transformationen gelingen können – und dafür braucht man einen kühlen Kopf. „Man ist den ganzen Tag mit diesen Reizen konfrontiert“, sagt sie.

Darum sei es eine wichtige Selbstanalyse, sich zu fragen: Wie oft bin ich am Tag empört? „Gefühle wie Traurigkeit sind wichtig, die sollte man nicht wegdrücken. Aber Empörung kann gar nichts.“ Nichts werde besser in der Welt dadurch, „dass wir auf dem Sofa sitzen und empört sind“.

Am Mainufer spricht aus der Vierergruppe noch Timon, 32 Jahre alt, über seinen Umgang mit all dem Negativen in der Welt. Er sagt: „Wenn die Frequenz, mit der schlechte Nachrichten mich erreichen, hoch ist, habe ich manchmal die Tendenz, die Dosis runterzufahren.“ Dann sagt er sich: „Für mich heute kein Handy mehr.“ Lieber noch etwas Schönes erleben. Und was könnte das sein? Die Frage beantwortet Timon mit einer Geste: Er hebt den Becher. Da ist er wieder, der Schutzfaktor Humor.