Pierre Bourdieu zählt zu den einflussreichsten Sozialwissenschaftlern des zwanzigsten Jahrhunderts. Seine Theorien zu Herrschaft, sozialer Ungleichheit und kulturellem Kapital prägen bis heute die Forschung und finden auch in politischen und kulturellen Debatten Widerhall. Begriffe wie „Habitus“, „Kapital“ oder „Feld“ sind feste Bestandteile des akademischen Vokabulars. Oft übersehen wird dabei die kollektive Energie hinter der herausragenden Figur Bourdieu. Er arbeitete stets eng mit einem Team zusammen, doch die Rezeption reduzierte sein Werk meist auf die Signatur eines singulären Intellektuellen – insbesondere in Deutschland, wo, wie Bourdieu selbst anmerkte, seine Texte häufig losgelöst von ihren Entstehungskontexten rezipiert werden.

Ein Blick auf die von ihm vor fünfzig Jahren gegründete Zeitschrift „Actes de la Recherche en Sciences Sociales“ (ARSS) zeigt jedoch: Bourdieus Theoriebildung war auch das Resultat intensiver kollektiver wissenschaftlicher Praxis. Unkonventionell waren nicht nur die Forschungsfragen und -gegenstände, sondern auch die Arbeitsweise der Zeitschrift selbst. Ohne anonymes Peer-Review und klassische Herausgeberstrukturen, dafür mit engem Austausch zwischen Redaktion und Autorenschaft, verstand sie Wissenschaft als durch und durch kollektiven Prozess. Texte wurden nicht nur redigiert, sondern oft schon im Rahmen laufender Forschungsprojekte gemeinsam entwickelt.

Auch in der Gestaltung brach ARSS mit akademischen Konventionen: Fotografien, Zeichnungen, Collagen, Comics, Interviewauszüge, „encadrés“ (gerahmte Einschübe) oder Kopien aus nichtwissenschaftlichen Zeitschriften wie Modemagazinen waren hier keine bloßen Illustrationen, sondern integraler Bestandteil der Argumentation. Diese radikale Abkehr von der gängigen sozialwissenschaftlichen Publikationspraxis zeigte sich auch darin, dass keine der Ausgaben ein Literaturverzeichnis enthielt. Bourdieu selbst betreute alle 140 Ausgaben, die zu seinen Lebzeiten erschienen, und entschied als rechtlicher Eigentümer der Revue über jede Veröffentlichung – kein Beitrag erschien ohne seine ausdrückliche Freigabe.

Die redaktionellen Strukturen von ARSS standen ebenfalls im Widerspruch zur etablierten Praxis: Erst Ende der Achtzigerjahre setzte Bourdieu ein offizielles Redaktionskomitee und einen wissenschaftlichen Beirat ein. Die zahlreichen Autorinnen und Autoren, die über die Jahre zu ARSS beitrugen, wurden bewusst ohne akademische Titel oder institutionelle Zugehörigkeit aufgeführt. Dies war ein bewusster Bruch mit den Hierarchien des Wissenschaftsbetriebs. In den Worten von Michel Villette, einem Doktoranden Bourdieus, bot ARSS vor allem jungen, weniger etablierten Forschenden eine Plattform für „Arbeiten von Grünschnäbeln, die noch nicht einmal ihren Doktor gemacht hatten“.

Von Beginn an prägte Bourdieu gemeinsam mit seinem Forscherteam das einzigartige Profil der Zeitschrift. Die unverwechselbare Handschrift von ARSS liegt im Dialog zwischen Text und Bild – eine Verbindung, die bereits in Bourdieus frühen Algerien-Forschungen eine zentrale Rolle spielte und stilprägend für die Zeitschrift wurde. Diese einzigartige Praxis der Wissenschaftskommunikation wird derzeit in einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt zur Visualisierung soziologischer Praxis an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen untersucht. Die nebenstehenden Auszüge aus dieser laufenden Forschung bieten einen ersten Einblick in die visuelle „Werkzeugkiste“ von ARSS.

Die Jahrgänge bis 2003 von ARSS sind offenzugänglich bei persee.fr.

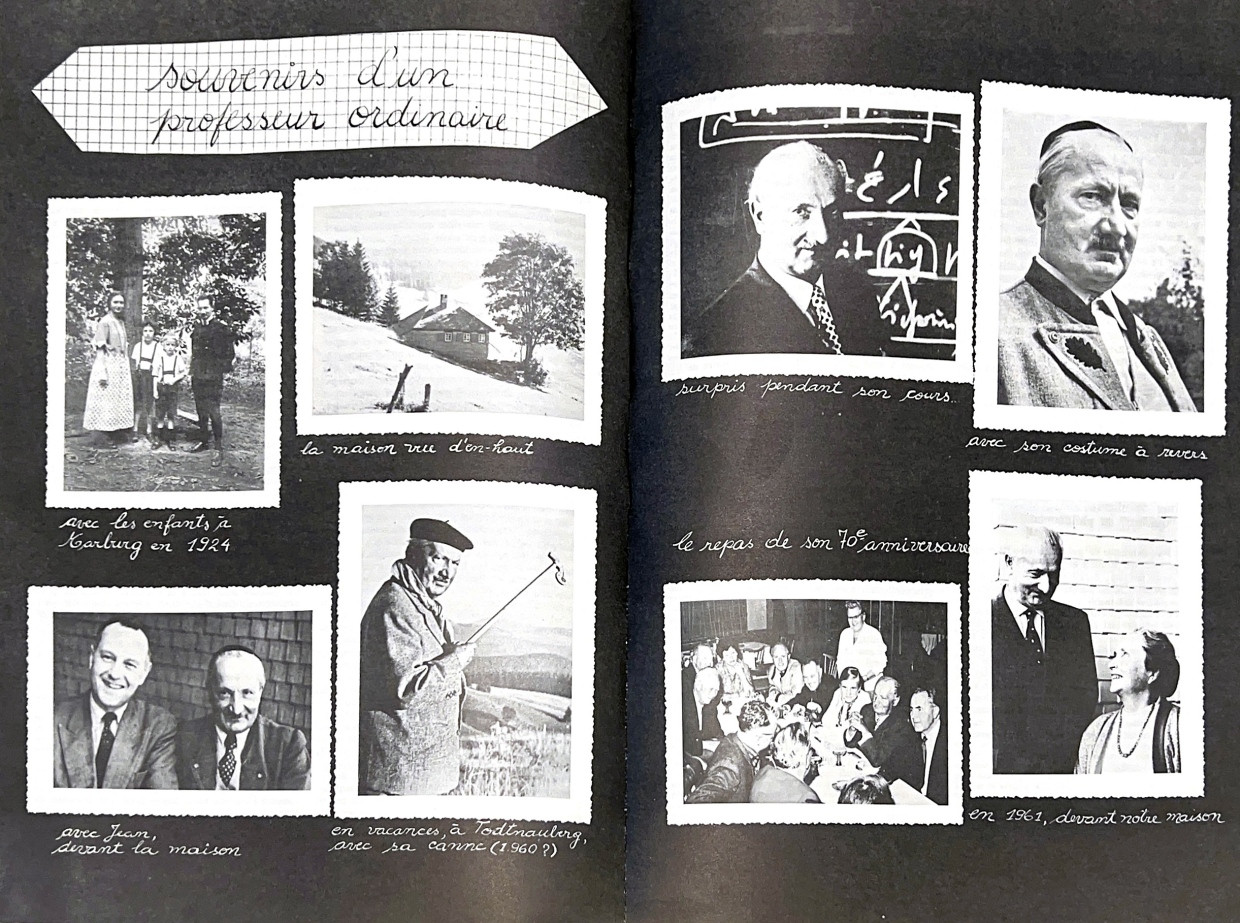

Homo academicus Freiburgensis

Der aufwendige Einsatz von Bildmaterial in ARSS wäre ohne das unorthodoxe Großformat – inspiriert von französischen bandes dessinées (Comics) – und das zweispaltige, an Tageszeitungen erinnernde Layout kaum denkbar gewesen. Beides ließ die Revue aus dem Rahmen akademischer Zeitschriften fallen und war ein programmatisches Statement gegen etablierte Publikationsformen sowie ein Ausdruck von Bourdieus kritischer Haltung gegenüber gängigen Denktraditionen. Das provokante Erscheinungsbild von Bourdieus ARSS-Aufsatz „L’ontologie politique de Martin Heidegger“ von 1975 (Jahrgang 1, Heft 5/6) entsprach seiner kritischen Auseinandersetzung mit Heideggers Affinitäten zum NS-Regime, die bis dahin hinter dem wirkmächtigen Heidegger-Kult verborgen geblieben waren. Dreizehn Jahre später analysierte Bourdieu dieses Phänomen ausführlich in seinem Buch mit demselben Titel (deutsch bei Suhrkamp).

Charakteristisch für ARSS war nicht nur die außergewöhnliche Form, sondern auch der gezielte Einsatz „objektiver Ironie“: Bilder, die so für sich sprachen, dass sie keiner Erklärung bedurften. Luc Boltanski erwähnt in seinem Buch „Rendre la réalité inacceptable“ (2008) die Doppelseite mit dem Titel „Erinnerungen eines ordentlichen Professors“, „die uns viel Spaß gemacht hatte“. Das Redaktionsteam sammelte private Heidegger-Fotos – etwa im Familienkreis oder in schwäbischer Tracht – und versah sie mit bewusst kokettierenden Bildunterschriften. „Wir hatten sie nach dem Vorbild der Familienalben, die mein Bruder Christian Boltanski in seiner künstlerischen Arbeit verwendete, zusammengestellt und sie so zu Kunstwerken gemacht.“

Die feinen Unterschriften

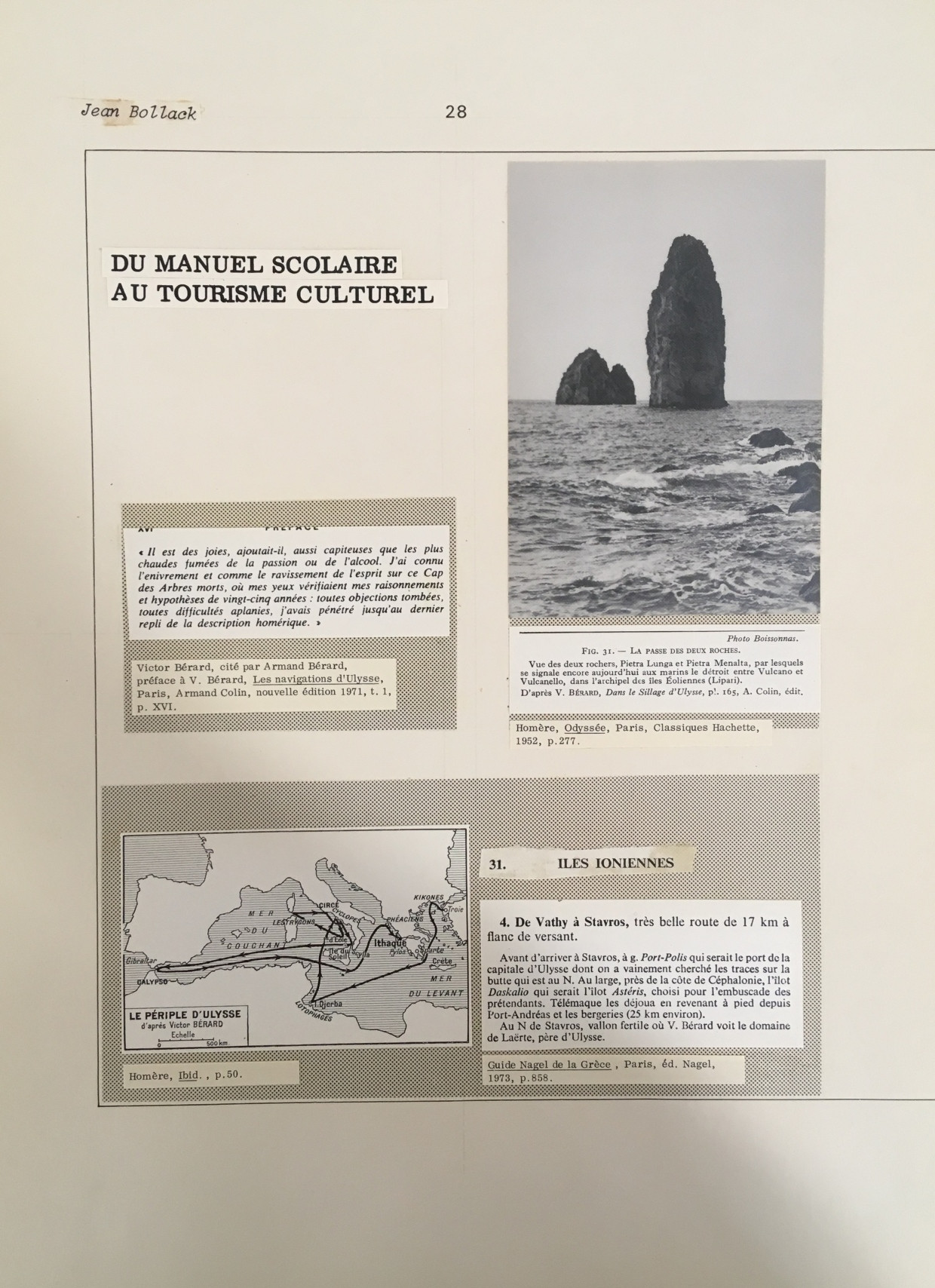

Fotografien und andere visuelle Dokumente schaffen eine dichte Repräsentation von Forschungspraxis und machen den Arbeitsprozess nachvollziehbar, hier in einem Artikel von Jean Bollack über „Odysseus bei den Philologen“ (Jahrgang 1, Heft 5/6, 1975).

Die Verschränkung von Bild und Text in ARSS will kritische Reflexivität und partizipative Forschung wecken, indem sie das Visuelle mit dem Konzeptuellen vereint. Durch diese materiale Visualität der Zeitschrift wurde Soziologie somit als „materiale Praxis“ begreifbar. In den frühen Jahren war die Bebilderung ein zentraler Bestandteil dieses Ansatzes und entstand in kollektiver Arbeit. Die Druckvorlagen wurden buchstäblich mit Schere und Klebstoff erstellt, wobei Text und Bild zu einem kohärenten Ganzen komponiert wurden. Dieser kreative Prozess vermittelte soziologische Ideen visuell und war mehr als eine technische Notwendigkeit.

Jean-Pierre Jauneau, langjähriger Setzer von ARSS, beschreibt, wie der Magazin-Charakter auch in der typographischen Gestaltung der Titel sichtbar wurde. Weitere visuelle Elemente wie die „encadrés“ hoben zentrale Argumente hervor und erinnerten an Infoboxen in Zeitungen. Dieser innovative Umgang mit visuellen und textuellen Elementen unterstützt das Verständnis von Soziologie als konstruktivistischer und experimenteller Praxis. Das Layout wurde als „Komposition“ verstanden, bei der nichts dem Zufall überlassen blieb. Jede Seite wurde intensiv diskutiert, um eine optimale Wechselwirkung zwischen den Informationsträgern zu erzielen.

Layoutvorlagen einer Praxis der symbolischen Gewalt

Eigenwillige Titel-Text-Bild-Kompositionen, bei denen der Gegenstand dem Lesenden ins Auge springt, spiegeln Bourdieus Anspruch wider, zentrale wissenschaftliche Konzepte – wie „Habitus“ – zu verbildlichen.

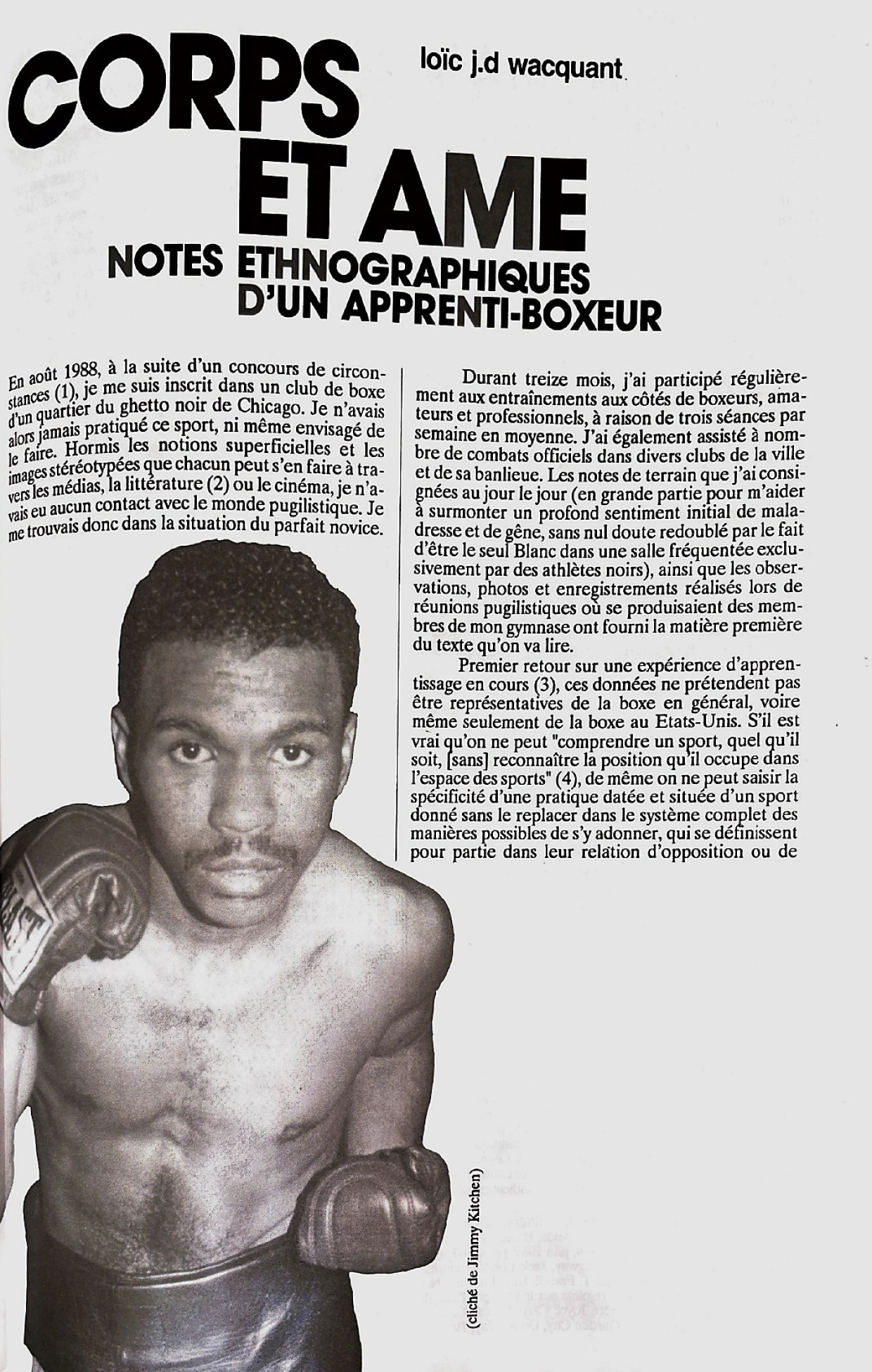

Die in Heft 80 aus dem Jahr 1989 für einen Aufsatz des Soziologen Loïc Wacquant gewählte Kombination des Titels „Leib und Seele“ mit dem martialischen Bild eines Boxers, eine Praxis, die auch als Text-Bild-Schere bezeichnet wird, wirkt auf den ersten Blick konsternierend – und soll das auch sein. Der langjährige Setzer der Revue hat beschrieben, wie das Bild, das dem Lesenden sofort aggressiv ins Auge springt, im Zusammenspiel mit dem ebenso imposant auftretenden Titel eine erste Orientierung bietet. Diese Bild-Text-Dyade, ergänzt durch einen präzisierenden Untertitel (2001 erschien Wacquants Buch mit fast identischem Titel: „Corps et âme. Carnets ethnographiques d’un apprenti boxeur“), führt das Auge des Lesers und erleichtert die Einordnung. Die experimentelle Anordnung von Text und Bild war nicht nur eine ästhetische Entscheidung, sondern auch ein strategisches Mittel, um wissenschaftliche Konzepte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Das Bild fungiert als „eyecatcher“, weckt spontan kritisch-reflexive Neugierde und zieht den Lesenden direkt in den Artikel hinein. Schon der junge Bourdieu hatte mit diesen Techniken der Bild-Text-Montage während seiner ethnologisch-soziologischen Feldforschungen in Algerien experimentiert, etwa wenn es darum ging, Geschlechterdifferenzen in der täglichen Arbeit der Kabylen zu erkennen oder aber die „Hexis“ – Haltung und Gang – des kabylischen „Ehrenmanns“ basierend auf den dichten Beschreibungen seiner Beobachtungen den Lesenden direkt sinnlich erfahrbar vor Augen zu führen.

Die Regellosigkeiten der Kunst

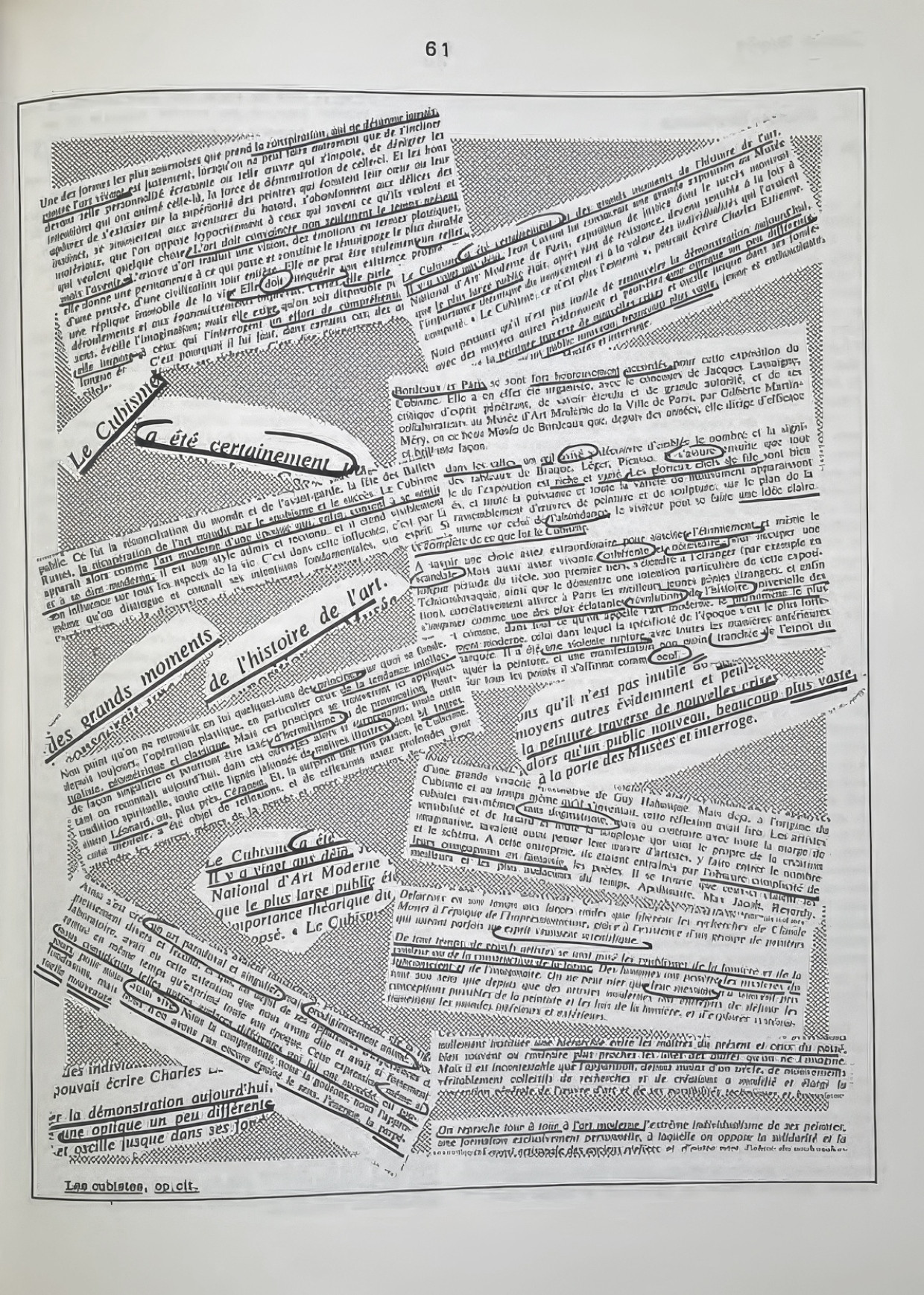

Die Collage-Technik dient in dem Artikel „La célébration des œuvres d’art“ des Semiotikers Louis Marin im ersten Jahrgang (Heft 5/6) der Visualisierung eines Diskursfeldes – hier der Kunstwelt und ihrer Tendenz zur Verdiskursivierung von Kunst, die in einer Kakophonie aus Etikettierungen zur Darstellung kommt.

Um dem rituellen Formalismus akademischer Revuen entgegenzuwirken, die typischerweise eine Standardisierung von Forschungsbefunden betreiben, setzte ARSS auf visuelle Überfrachtung, hier die händische Assemblage von Zeitungsschnipseln, die schon vor Drucklegung mit Unterstreichungen und Einkringelungen versehen wurden, wie sie sonst erst der Leser anbringt. Dieses Kompositionsprinzip prägte vor allem die frühen Ausgaben der Zeitschrift, die noch in Handarbeit gefertigt wurden. Das Interesse an der Collage-Technik knüpfte an künstlerische Vorbilder in der Avantgarde an. Zu dieser Zeit beschäftigte sich Bourdieu intensiv mit ästhetischen Revolutionen im Kunstfeld und plädierte für eine Annäherung soziologischer Erzählweisen an literarische Modelle – von Flaubert bis zum nouveau roman.

Neben „vollendeten“ Texten, wie sie in wissenschaftlichen Zeitschriften üblich sind, fanden sich in ARSS vor allem Entwürfe und Zwischenberichte von Forschungsprojekten, welche die jeweiligen theoretischen Absichten, empirischen Prüfverfahren und zugrunde liegenden Daten nachvollziehbar machten. Der Wunsch, Zugang zur soziologischen „Werkstatt“ zu bieten, ging einher mit der Absicht, keine starren Regeln wie eine Standardlänge der Artikel vorzugeben.

Bourdieu verfolgte zeitlebens die Realutopie eines „Forscherkollektivs“, wie es die Enzyklopädisten des achtzehnten Jahrhunderts für ihn verkörperten, in dem die Früchte wissenschaftlicher Arbeit nicht einem Einzelnen allein zugeschrieben werden. Der aus der Praxis von ARSS resultierende, kollektiv geteilte wissenschaftliche Habitus ging über ästhetische und inhaltliche Gemeinsamkeiten hinaus und fand seinen Ausdruck in der Wahrnehmung der Zeitschrift als Sprachrohr einer „Bourdieu-Schule“, was durch das ironische Etikett „les bourdivins“ (die Göttlichen) für die Mitarbeitenden symbolisiert wurde. ARSS entwickelte sich rasch zu einem autonomen „Produktionsmittel“ wissenschaftlicher Güter und trug zur Institutionalisierung einer kohärenten wissenschaftlichen Gemeinschaft bei, die noch immer die Bourdieu-Forschung beeinflusst.