Anna Herrhausen macht die Dinge gern selbst. Ihren Koffer stellt sie hinter die Garderobe, bevor er ihr abgenommen werden kann, und sie wartet auch nicht darauf, vorgestellt zu werden. Die Hand streckt sie entschlossen jedem entgegen, der den Raum betritt, sie zückt Visitenkarten und verteilt Broschüren. Den Laptop stellt sie schon mal auf, streicht sich die noch feuchten Haare aus dem Gesicht, steckt die Kabel hin und her, bis ihre Präsentation endlich auf dem großen Bildschirm erscheint. „So, ha!“ Sie lächelt kurz.

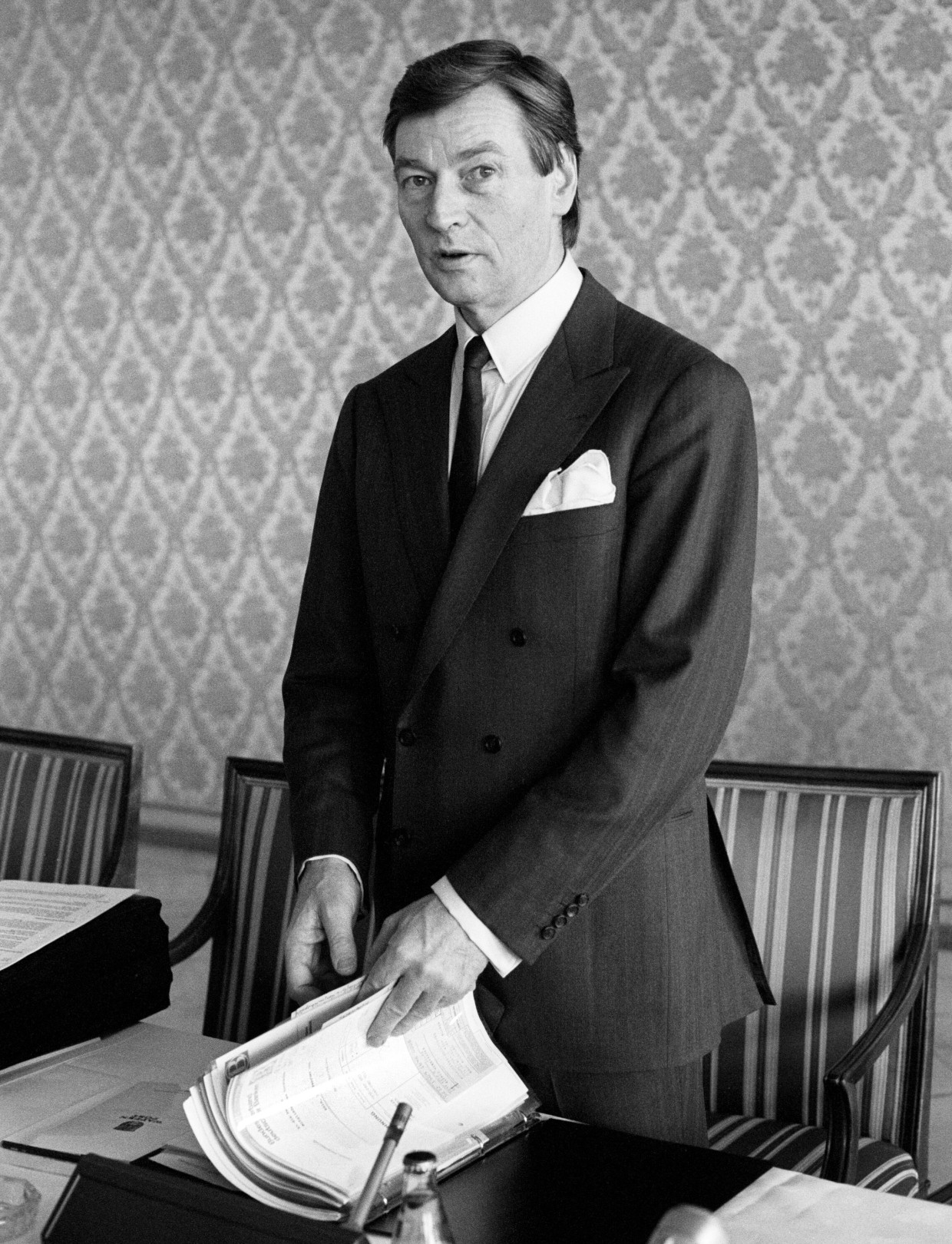

Herrhausen will an diesem Tag einen Vortrag halten, bei einem Treffen der Atlantik-Brücke in Frankfurt. Das ist ein Verein zur Förderung der Zusammenarbeit und Freundschaft mit Amerika, in dem sie selbst Mitglied ist. Es soll um die politische Verantwortung von Unternehmen gehen, und um die Bedeutung einer starken Zivilgesellschaft für die Demokratie. Themen, die gerade in Frankfurt viele im Publikum auch vor diesem Vortrag schon mit dem Namen Herrhausen verbunden haben dürften – mit Alfred Herrhausen, dessen Tochter Anna Herrhausen ist. In den 1980er-Jahren stieß er als Vorstandssprecher der Deutschen Bank soziale und politische Debatten an, mischte sich in Themen ein, zu denen sich andere Unternehmenschefs lieber zurückhielten. 1989 wurde er von der RAF ermordet. Noch heute ist er vielen in Erinnerung, im vergangenen Jahr wurde seine Lebensgeschichte als ARD-Serie verfilmt.

Dieser Text stammt aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Ein berühmter Name wie dieser hängt über dem Leben wie ein weiter Schleier. Er schützt seine Träger, und manchmal sorgt er im richtigen Moment dafür, dass sie auffallen. Nur ablegen kann man ihn nicht. Aber man kann lernen, ihn zu heben. Manchen gelingt es so, etwas Neues, ganz Eigenes zu erschaffen.

Anna Herrhausen versucht es. Und dass sie darüber nun, mit 47 Jahren, auch in der Öffentlichkeit spricht, darf durchaus als ein Zeichen dafür gewertet werden, dass sie sich selbst auf einem guten Weg sieht. Ein Wegbegleiter sagt: „Jetzt spricht sie vor dem Hintergrund einer gestandenen Frau, die einen gewissen beruflichen Werdegang hinter sich hat und eine eigene Karriere aufgebaut hat.“ Sie sei nun nicht mehr bloß „die Tochter von“.

Spenden mit Wirkungsorientierung

Gut ein Jahr ist es her, dass Anna Herrhausen ihren Posten im Vorstand von Phineo angenommen hat, einem Beratungsunternehmen aus Berlin, das Zivilgesellschaft, Wirtschaft und öffentlichen Sektor vernetzen will. So schreibt es die Firma selbst auf ihrer Homepage. Es geht darum, Geld für den guten Zweck zu mobilisieren – und zwar so, dass es eine möglichst große Wirkung entfaltet. Auf der einen Seite stehen die Unternehmen, Erben und Stiftungen, die sich philanthropisch engagieren wollten. Auf der anderen Seite die Vereine und Organisationen, die sich sozialen oder ökologischen Zwecken verschrieben haben. Und dazwischen Phineo mit seinen rund 90 Mitarbeitern, die die Geldströme von den einen zu den anderen lenken.

Die Auftraggeber sind dabei die Finanziers. Sie zu finden und zu überzeugen, mit ihnen Anbahnungsgespräche zu führen, ist ein wichtiger Teil von Herrhausens Arbeit. Zu den Kunden zählen etwa die BMW-Erbin Susanne Klatten und Brigitte Mohn, deren Familie hinter dem Medienkonzern Bertelsmann steckt.

Es fällt nicht schwer, sich Anna Herrhausen in solchen Anbahnungsgesprächen vorzustellen. Ihren Vortrag in Frankfurt verfolgt das Publikum konzentriert, während Herrhausen redet: Über Gewaltenteilung und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, über Polarisierung, Regulierung, Entbürokratisierung. Im Publikum wird genickt. Bisweilen wird sie energisch („als Demokratin sage ich: Nein!“), dann wieder ganz nüchtern. Ihre Worte verfangen, immer wieder fotografieren Teilnehmer einzelne Folien der Präsentation mit ihren Handys.

Den Wohlhabenden ihre Privilegien bewusst machen

Und doch wird nach dem Vortrag auch Skepsis deutlich: Es um die Grenzen des Sagbaren rechts der Mitte, und darum, wie sich diese Grenzen in der Wahrnehmung verschieben, es geht um „die Abgehängten“ in ländlichen Regionen, worunter man sich hier vor allem ostdeutsche Dörfer vorstellt, um „inkompetente Politiker“, um das Heizungsgesetz und seine Zumutbarkeit für „die einfachen Bürger“, zu denen im Saal streng sozioökonomisch wohl niemand zählen dürfte. Die Kämpfe um die Deutungshoheit werden dort ausgetragen, wo Realität und Idealismus sich begegnen.

Herrhausen stützt sich auf die Lehne eines Stuhls, der vor ihr steht. Sie hört zu. Bedankt sich für eine Frage, die keine war. Und hält dagegen: Sie wisse gar nicht, ob es die oft beklagten Eingriffe des Staats ins Leben der Bürger so gebe, aber es werde so wahrgenommen. Als es heißt, dass „Wirkungsorientierung“ und „Brückenbauen“ ja doch reichlich abstrakte Begriffe seien, erzählt sie von Projekten zur Demokratieförderung, die sie mitentwickelt hat. Nach der Veranstaltung sagt sie, sie sei dankbar für die „durchaus auch kritischen Anmerkungen“ – weil es wichtig sei, „aus der eigenen Blase rauszugehen“.

Den Wohlhabenden ihre eigenen Privilegien bewusst zu machen, ohne sie zu provozieren, ihnen sogar das Teilen nahezubringen – das bleibt eine Gratwanderung. Es hilft, wenn man sich sicher in ihrem Milieu bewegt, wenn man die kleinen Gesten und die passenden Worte im richtigen Moment findet. Herrhausen, so wirkt es, muss hierfür nicht in eine andere Haut schlüpfen.

Mancher, der Anna Herrhausen kennt, fühlt sich an ihren Vater erinnert, wenn sie die gesellschaftliche Verantwortung betont, die mit Vermögen und Einfluss einhergeht. „Anna ist sehr wortgewandt und charmant“, sagt ein ehemaliger Kollege. „Es braucht etwas Diplomatisches, um an das Gewissen zu appellieren, zu sagen: Ihr habt eine Verantwortung, dass sich Wirtschaft und Gesellschaft weiterentwickeln.“ Alfred Herrhausen tat das auf höchster Ebene, als enger Freund und Vertrauter Helmut Kohls, als westdeutscher Fadenzieher im Kreml, als Manager, der das wirtschaftliche Selbstverständnis des Landes wie kaum ein anderer seiner Zeit prägte – und seine Positionen bisweilen vehement verteidigte. Angeeckt ist er etwa mit seiner Forderung nach einem Schuldenerlass für arme Länder.

Auch Anna Herrhausen wird nachgesagt, „hart in der Sache“ zu sein. Zwar schildern ehemalige Kollegen sie als offen für Argumente; sie sei im „kultivierten Streiten“ geübt, wie es einer ausdrückt. Aber sie erinnern sich auch, dass sie bei wichtigen Entscheidungen am Ende doch oft den eigenen Willen durchgesetzt hat. Selbst bezeichnet Herrhausen ihren Vater als Vorbild, ihren Namen als Ansporn und Richtschnur.

Große Fußstapfen? Herrhausen lacht: „Ich habe Schuhgröße 42!“ Auch mit Humor lässt sich eine gewisse Distanz schaffen. Die Fernsehserie über ihren Vater habe sie weniger als Tochter, eher als normale Zuschauerin erlebt, zu fremd sei ihr die Fiktion gewesen, verglichen mit ihren eigenen Erinnerungen. Als ihr Vater starb, war Herrhausen zwar erst elf. Doch sie erinnert sich an Abendessen zu dritt als Familie – und daran, dass sie den Gesprächen der Eltern immer folgen wollte. Sie redet nicht gern über ihre Familiengeschichte. Über ihr Privatleben verrät sie nur, dass sie mit ihrem Mann, einem Mathematiker, und drei Kindern in Berlin lebt. An der Entstehung der Serie wollte sie nicht mitwirken. Aber dass es sie gibt, findet sie gut. „Gerade in dieser Zeit sollten wir uns in Erinnerung rufen, was damals alles gleichzeitig passiert ist auf der Weltbühne“, sagt Herrhausen. „Wir tun gut daran, uns mit Geschichte zu beschäftigen.“

Keine Berührungsängste

Den bundesdeutschen, demokratischen Rechtsstaat, für den sich ihr Vater einsetzte, sieht Herrhausen heute bedroht. „Wir haben Demokratie lange als etwas wahrgenommen, das einfach da ist“, sagt sie. „Aber es hat über lange Zeit eine Erosion stattgefunden. Und jetzt sind wir an einem Punkt, an dem wir uns plötzlich ernsthaft Sorgen machen müssen.“ Es sei mittlerweile ein emotionalisiertes, polarisiertes Feld, in dem der Dialog nicht immer einfach sei.

Umso wichtiger sei es, die positiven Beispiele sichtbar zu machen. „Es geht darum, den Menschen, die sich vielleicht überfordert fühlen, ein anderes Narrativ nahezubringen.“ Phineo versucht das unter anderem mit einer „Viel Gut Tour“, die auf Kleinstadtwochenmärkte führt und dort auf lokale Organisationen und Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements aufmerksam macht.

Zu Phineo wurde Anna Herrhausen von ihrem Ko-Vorstand geholt, dem Firmengründer Andreas Rickert. Beide haben ihre Karriere im Beratungsunternehmen McKinsey begonnen, auch wenn sie damals in unterschiedlichen Bereichen arbeiteten. Herrhausen bringe inhaltliche Tiefe mit und setze insbesondere beim Thema Demokratiestärkung wichtige Impulse, sagt Rickert. „Mir war es zudem wichtig, eine Person an meiner Seite zu haben, die auch nach außen agieren kann. Anna kann mit dem Chef eines Dax-Konzerns genauso reden wie mit einem Minister oder einer Non-Profit-Organisation.“ Berührungsängste mit den Reichsten kenne sie nicht.

Immer wieder hat Herrhausen in ihrer Karriere zivilgesellschaftliches Engagement und Wohltätigkeit dort zu verankern versucht, wo man eher kapitalgetriebene Interessen vermutet: in Banken, Unternehmensberatungen, Versicherungen. „Ich fand es wichtig, zu verstehen, wie die Welt der Wirtschaft und des Geldes funktioniert“, sagt sie. „Ich habe zwar Geisteswissenschaften studiert, aber ‚money makes the world go round‘ – und ich wollte begreifen, wie genau.“

Sie promovierte in Politikwissenschaften zu der Frage, wie es gelingen kann, in einstigen Konfliktregionen dauerhaften Frieden zu sichern. Von McKinsey wechselte sie zur Allianz, koordinierte dort Investitionen und Sponsoring im ökologisch-sozialen Bereich.

Im Jahr 2016 kam sie zur Alfred Herrhausen Gesellschaft. Das war ein Schritt, mit dem das Berufliche persönlich wurde, zwangsläufig. Die Gesellschaft wurde von der Deutschen Bank im Gedenken an ihren einstigen Vorstandschef ins Leben gerufen, um Initiativen für eine starke Zivilgesellschaft zu fördern. Dort entwickelte Herrhausen etwa die Konferenzreihe „Denk ich an Deutschland“ weiter, zu deren Ausrichtern auch die F.A.Z. zählte. Regelmäßig kamen wichtige Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft, 2012 ließ sich sogar die damalige Kanzlerin Angela Merkel blicken.

Die Entscheidung, zur Alfred Herrhausen Gesellschaft zu gehen, sei Anna Herrhausen nicht leichtgefallen, sagt einer, der sie lange kennt: „Ihr Vater war quasi eine ‚Larger-than-life‘-Figur. Es war die Frage, ob sie in diesen großen Schatten treten will – und auch, ob sie noch mehr mit ihrem Vater assoziiert werden will, als sie es ohnehin schon wird.“

Ein Praktikum hat sie politisch geprägt

Es ist keine leichte Aufgabe, sich von einem Erbe zu emanzipieren und es zugleich zu bewahren. Auf die Frage, was ihren Gerechtigkeitssinn geweckt, ihr Engagement für Demokratieförderung und ihre klare Haltung gegen politischen Extremismus begründet hat, antwortet Anna Herrhausen nicht mit dem Schicksal ihres Vaters. Sie erzählt stattdessen von einem Schülerpraktikum, das sie mit 18 Jahren gemacht hat, vermittelt von ihrer Mutter, der CDU-Politikerin Waltraud Herrhausen, die viele Jahre Abgeordnete des Hessischen Landtags war. Mit einem ihrer Parteikollegen aus dem Europaparlament durfte Herrhausen zu einer Friedenskonferenz nach Bosnien-Hercegovina reisen, kurz nach dem Ende des Bürgerkriegs in dem ehemals jugoslawischen Land. „Da war ich zum ersten Mal ganz nahe an einem Kriegsgebiet“, erinnert sie sich. Unter Moderation der Europäischen Union kamen die Kriegsparteien an einen Verhandlungstisch. „Das war sehr, sehr bewegend für mich.“ Sie verinnerlichte die Theorie, nach der demokratische Länder keine Kriege gegeneinander führten. „Da kommt für mich diese Verbindung aus Demokratie und Frieden her.“

Weggefährten attestieren Herrhausen durchaus Machtbewusstsein, aber zugleich eine Geradlinigkeit, mit der sie sich politischen Grabenkämpfen in Unternehmen verweigert. Als die Alfred Herrhausen Gesellschaft 2022 aufgelöst wurde, waren Konflikte um das Budget vorausgegangen, das die Bank zuvor Schritt für Schritt gekürzt hatte.

„Ich bin weggegangen, weil ich dort keine Möglichkeit mehr gesehen habe, die Dinge umzusetzen, die mir wichtig gewesen sind“, sagt Herrhausen nüchtern. Das habe zu Beginn schon geschmerzt. Mittlerweile zeigt sie sich gelassen: „Ich fand es gut, das gemacht zu haben. Aber ich finde es auch gut, dass es abgeschlossen ist.“ Bei Phineo hat sie einen Fünfjahresvertrag. „Eigentlich ein ganz guter Horizont“, wie sie findet. Sie habe jetzt die Möglichkeit, eine Organisation neu zu prägen.

Gut möglich, dass sie auf diesem Weg auch dem Namen Herrhausen einen neuen Klang gibt.