Auf diesen Bericht hat die deutsche Energiewirtschaft lange gewartet – und er enthält den erwarteten Hammer: Die europäischen Übertragungsnetzbetreiber empfehlen, die deutsch-luxemburgische Strompreiszone in fünf Zonen aufzuteilen. Ziel ist es, strukturelle Engpässe im deutschen Stromnetz aufzulösen, die regelmäßig hohe Kosten verursachen. In dem vom Verband der Europäischen Übertragungsnetzbetreiber Entso-e am Montag vorgelegten Bericht heißt es nun, mit der Neuaufteilung sei in Summe ein Wohlfahrtsgewinn von 339 Millionen Euro im Jahr möglich – sie sei die effizienteste der untersuchten Varianten. Demnach müsste die Neuaufteilung der Zonen mindestens vier bis neun Jahre bestehen bleiben, um sich zu lohnen.

Aktuell ist der Preis an der Strombörse für ganz Deutschland immer gleich, unabhängig davon, wie wertvoll der Strom an einem bestimmten Ort ist. Denn der Markt gibt sich der Illusion hin, es gäbe immer ausreichend Kapazitäten, um den Strom von A nach B zu transportieren. Tatsächlich ist das oft nicht der Fall, und Erzeugung und Verbrauch müssen nachträglich angepasst werden, indem zum Beispiel Gaskraftwerke in Bayern oder Baden-Württemberg hochgefahren und Windparks in der Nordsee abgeregelt werden. Die Kosten für diese als „Redispatch“ bezeichneten Eingriffe der Netzbetreiber werden auf alle Stromkunden umgelegt und beliefen sich im vergangenen Jahr auf 2,7 Milliarden Euro.

Politisch wären regionale Preise heikel

Der Bericht ist Teil eines von der Europäischen Union initiierten Verfahrens, welches die Aufteilung aller europäischen Gebotszonen unter die Lupe nimmt. Ziel ist es, Preiszonen mit langfristig bestehenden Netzengpässen zu verhindern.

In Deutschland wird seit Monaten heftig über die einheitliche Gebotszone gestritten. Viele Energieökonomen, darunter auch Lion Hirth von der Berliner Hertie School, halten sie für „absurd“. Er und elf andere prominente Forscher hatten im vergangenen Jahr in einem vielbeachteten Gastbeitrag in der F.A.Z. argumentiert, durch den deutschlandweit einheitlichen Strompreis würden „häufig Entscheidungen getroffen, die in der Physik des Netzes nicht möglich und volkswirtschaftlich unsinnig“ sind. Der Redispatch beraube Deutschland „der Effizienz und Effektivität einer marktwirtschaftlichen Preissteuerung“. Auf Grundlage regionaler Preise hingegen könnten Batteriespeicher, Kraftwerke, Importe und Exporte sowie Elektroautos, Wärmepumpen und Elektrolyseure Erzeugung und Verbrauch netzdienlich optimieren, sodass Engpässe vermieden werden.

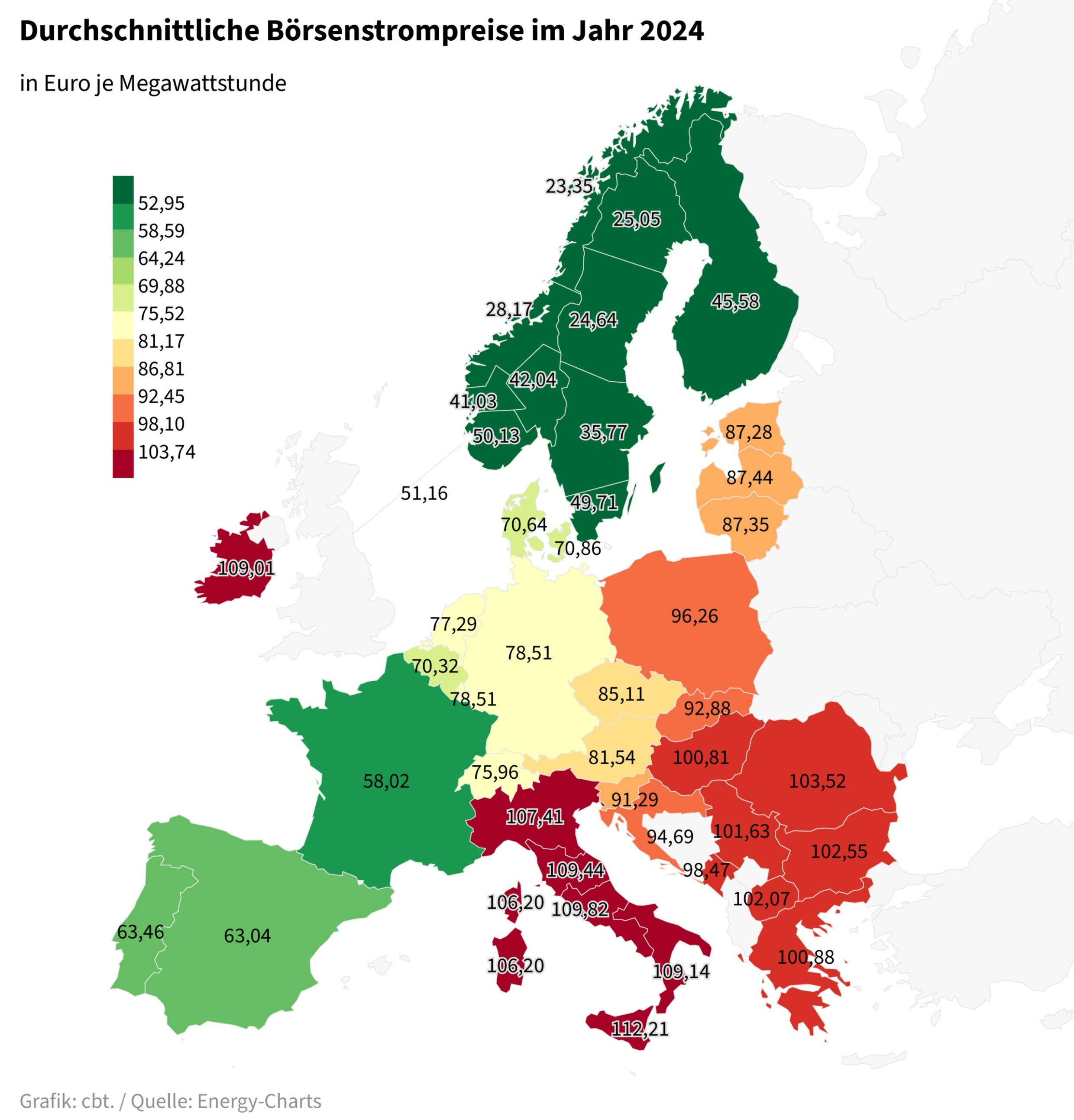

Die Aufteilung der bislang einheitlichen deutschen Strompreiszone wäre ein Weg hin zu solch regionalen Preisen. Politisch wäre sie aber heikel – auch, weil die Teilung in eine windkraftreiche Zone im Norden und eine verbrauchsstarke Zone im Süden zu einem innerdeutschen Preisgefälle von bis zu 15 Euro je Megawattstunde führen könnte. Die Ministerpräsidenten der südlichen und westlichen Bundesländer haben sich deshalb schon 2023 dagegen ausgesprochen. Die Bundesnetzagentur und der Branchenverband BDEW weisen auf praktische Probleme hin: Eine Umsetzung könne bis zu acht Jahre dauern, zudem seien Liquidität im Markt und Planungssicherheit für Investoren gefährdet.

Das Kölner Forschungsinstitut EWI vermutet sogar Wohlfahrtsverluste, weil die Preisunterschiede in der Praxis nicht reichen könnten, um langfristige Investitionsanreize für Erzeuger, Verbraucher und Flexibilitäten zu setzen. Auch Agora Energiewende und das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik gehen davon aus, dass eine Aufteilung in beispielsweise drei Preiszonen nicht ausreichen würde, die Überlastung des Netzes zu reduzieren. Stattdessen brauche es echte lokale Strompreise.

Die zuletzt für Ende Januar geplante Veröffentlichung des Entso-e-Berichtes war immer wieder verschoben worden – möglicherweise auch, um das Thema aus dem deutschen Wahlkampf herauszuhalten. Die künftige Bundesregierung möchte an der einheitlichen Gebotszone festhalten; in diesem Punkt hatte sich die Union in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt.

Deutschland muss handeln

Noch ist nicht klar, ob es tatsächlich so kommt wie von Entso-e empfohlen, auch die EU hat noch ein gewichtiges Wort. Ein Problem ist, dass Deutschland bislang keine ausreichenden Kapazitäten für die Durchleitung an den Grenzen seiner Strompreiszone bereitstellt. Konkret muss Deutschland sicherstellen, dass mindestens 70 Prozent der grenzüberschreitenden Stromleitungen für den Handel mit den Nachbarländern zur Verfügung stehen. Die Idee dahinter ist, dass der Stromtransport innerhalb des europäischen Binnenmarktes gewährleistet sein soll. Wenn der Strom beispielsweise im Süden Deutschlands knapp ist, weil es nicht genügend Nord-Süd-Stromleitungen gibt, könnte Bayern dann immerhin noch Strom aus Österreich oder der Schweiz importieren.

Eigentlich hätte dieses Ziel schon zum 1. Januar 2020 erreicht sein müssen. Es gibt aber eine Übergangsperiode bis Ende 2025. Deutschland ist Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels bisher nur sehr zögerlich nachgekommen, da eine solche Öffnung der Verbindungen an den Grenzen Engpässe im innerdeutschen Netz verursachen würde. Nach dem letzten verfügbaren Bericht von Acer lag Deutschland 2023 nur bei 41 Prozent. Der nächste Bericht über 2024 wird im Sommer erwartet.

Mehrere Länder sind schon aufgeteilt

Markus Kahles von der Stiftung Umweltenergierecht geht davon aus, dass Deutschland es auch nach dem nun vorgelegten Bericht weiter selbst in der Hand hat, wie es weitergeht. Es könnte zum Beispiel innerhalb von sechs Monaten einen neuen Aktionsplan erlassen, der aufzeigt, wie Deutschland strukturelle Engpässe in seinem Netz beseitigen will. Eventuell wäre sogar ein Verweis auf den bestehenden Aktionsplan mit dem 70-Prozent-Ziel ausreichend – das ist laut Kahles juristisch umstritten.

Klar ist allerdings: Bleibt Deutschland in den kommenden sechs Monaten untätig und verfehlt das 70-Prozent-Ziel, droht der Bundesregierung Ungemach. Denn spätestens dann sind die 13 Übertragungsnetzbetreiber der Kernregion des europäischen Stromnetzes gefragt. Das sind neben Deutschland alle seine EU-Nachbarländer außer Dänemark sowie die mitteleuropäischen EU-Staaten. Sie haben sechs Monate Zeit, um sich zu einigen. Wenn diese 13 Netzbetreiber innerhalb dieser Frist nicht zu einer einstimmigen Entscheidung kommen, ist die Europäische Kommission am Zug. Sie muss in Konsultation mit der europäische Energieregulierungsbehörde Acer – abermals innerhalb von sechs Monaten – entscheiden, ob sie alles beim Alten belässt oder eine Aufspaltung Deutschlands in mehrere Stromzonen anordnet.

Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Strompreiszone in Europa aufgespalten wird. Schon 2018 wurde Österreich aus dem damaligen Verbund mit Deutschland und Luxemburg ausgegliedert, Schweden wurde im Jahr 2011 sogar in vier Zonen aufgeteilt. Auch Dänemark, Norwegen und Italien verfügen über mehrere regionale Preiszonen.

Wie die Kommission in diesem Fall entscheidet, ist offen. Positionieren will sie sich im aktuellen Stadium noch nicht. Ob Deutschland das 70-Prozent-Ziel erreichen werde, sei momentan nicht abzusehen, heißt es in Brüssel.