Seit 2021 untersucht eine Gruppe von Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen die mehr als 200 Werke venezianischer Renaissancemalerei, die sich im Besitz der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen befinden. Erste Ergebnisse wurden im Herbst 2023 im Rahmen der Ausstellung „Venezia 500“ in der Alten Pinakothek vorgestellt. Von den 85 dort gezeigten Werken venezianischer Künstler, die um 1500 in der Lagunenstadt wirkten, stammten 15 aus dem eigenem Bestand. Unter ihnen befand sich auch ein bisher als „Philosoph (Astronom) mit einem Schüler“ oder „Bildnis eines Humanisten mit seinem Schüler“ bezeichnetes Doppelporträt.

Der in einen kostbaren blauen Mantel mit Pelzbesatz gekleidete Humanist blickt über die Schulter aus dem Bild heraus, während der Schüler hinter ihm mit leicht geneigtem Lockenkopf zu ihm aufblickt. Um seine Schultern ist ein mehrfach gewundener vielfarbiger Schal gelegt, dessen orangerote und grüne Streifen hervorstechen. In seiner Hand hält er ein Astrolabium, auf das der glatzköpfige Lehrer deutet, dessen fein ausgearbeitetes Gesicht schon einige durch das Spiel von Licht und Schatten hervortretende Falten aufweist und der in der anderen Hand einen Zirkel hält.

Der Fleiß ließ an Leonardo denken

Dieses Bild lässt sich erstmals 1637 in einem Inventarverzeichnis des Alten Schlosses Schleißheim nachweisen. Wenig später wurde es in die Münchner Residenz verbracht. Im Inventar der Kammergalerie von 1641/42 ist zu lesen, es sei „Vom Leonardo de Vinci gar fleissig gemahlt“ und zeige einen „Mathematicus in einem blauen weis gefiederten Rokh, sambt seinem Discipl, welcher ein Astrolabium in der hanndt“ hält“. In einer Inventarliste von 1745 wurde das Gemälde, das im achtzehnten Jahrhundert zur Ausstattung der Grünen Galerie der Residenz gehörte, erstmals mit Giorgione (1473/74 bis 1510) in Verbindung gebracht – diese Zuschreibung wurde dann allerdings nicht weiter verfolgt. Bei der Musealisierung der Wittelsbacher Sammlungsbestände im frühen neunzehnten Jahrhundert wurde das Gemälde Teil der neu gegründeten „Central-Gemäldegalerie“, der Vorläuferin der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, und verschwand in diversen Depots, bis es 2011 als Leihgabe der Staatsgemäldesammlungen in die Grüne Galerie der Münchner Residenz zurückkehrte, wo es als Teil einer rekonstruierten historischen Bilderhängung ausgestellt wurde.

Den im Kontext der Ausstellung tätigen Forschern gelang eine Identifizierung der Figuren. Es handelt sich demnach um den venezianischen Universalgelehrten Trifone Gabriele (1470 bis 1549) mit einem seiner Schüler, dem aus Florenz stammenden Giovanni Borgherini (geboren 1496), in dessen Besitz sich das Bild später befand. Giorgio Vasari sah es im Haus der Söhne Borgherinis und beschrieb es in der zweiten Ausgabe der Viten von 1568 als ein von Giorgione gemaltes Bild.

Vasaris Beschreibung wurde bisher mit einem Bild in der National Gallery of Art in Washington in Zusammenhang gebracht, bei dem aber weder die Physiognomie Trifone Gabrieles, die durch eine Medaille bekannt ist, noch ein Altersunterschied zwischen Lehrer und Schüler erkennbar ist, und auch wiederholt Zweifel an der Autorschaft Giorgiones geäußert wurden. Diese Identifizierung ist nun hinfällig, wie das Münchner Team in seiner jüngsten Onlinepublikation überzeugend darlegt (ArtMatters. International Journal for technical art history, Bd. 9, Nr. 1). Es spricht sich außerdem für eine Datierung um 1509/10 aus, womit Giovanni Borgherini als etwa Vierzehnjähriger dargestellt wäre, Trifone Gabriele mit vierzig Jahren.

Die leuchtenden Farben der Stola

Die Zuschreibung an Giorgione, diesen durch wenige Dokumente kaum greifbaren Künstler mit einem sehr schmalen gesicherten Werk, wurde durch kunsttechnologische Untersuchungen erhärtet, die erstaunliche Entdeckungen zutage brachten. Mit bloßem Auge fallen die leuchtenden Farben auf, die vor allem bei der Stola des jungen Borgherini verwendet wurden. Durch elektronenmikroskopische und schwingungsspektroskopische Untersuchungen an sogenannten Querschliffproben konnten die Farbmittel genau bestimmt werden, deren Vielfalt dem reichen Angebot an Pigmenten und Materialien entspricht, das zur damaligen Zeit in Venedig bei den „vendecolori“, den spezialisierten Farbenhändlern, zu kaufen war. Doch erkannte die Restauratorin Anneliese Földes auch an einem ungewöhnlich dichten Muster von Trocknungsrissen, dass hier komplexe Malprozesse vorliegen müssen und mit Veränderungen in unteren Malschichten zu rechnen ist, ein Verdacht, der sich durch Vergrößerungen mithilfe des Stereomikroskops erhärtete.

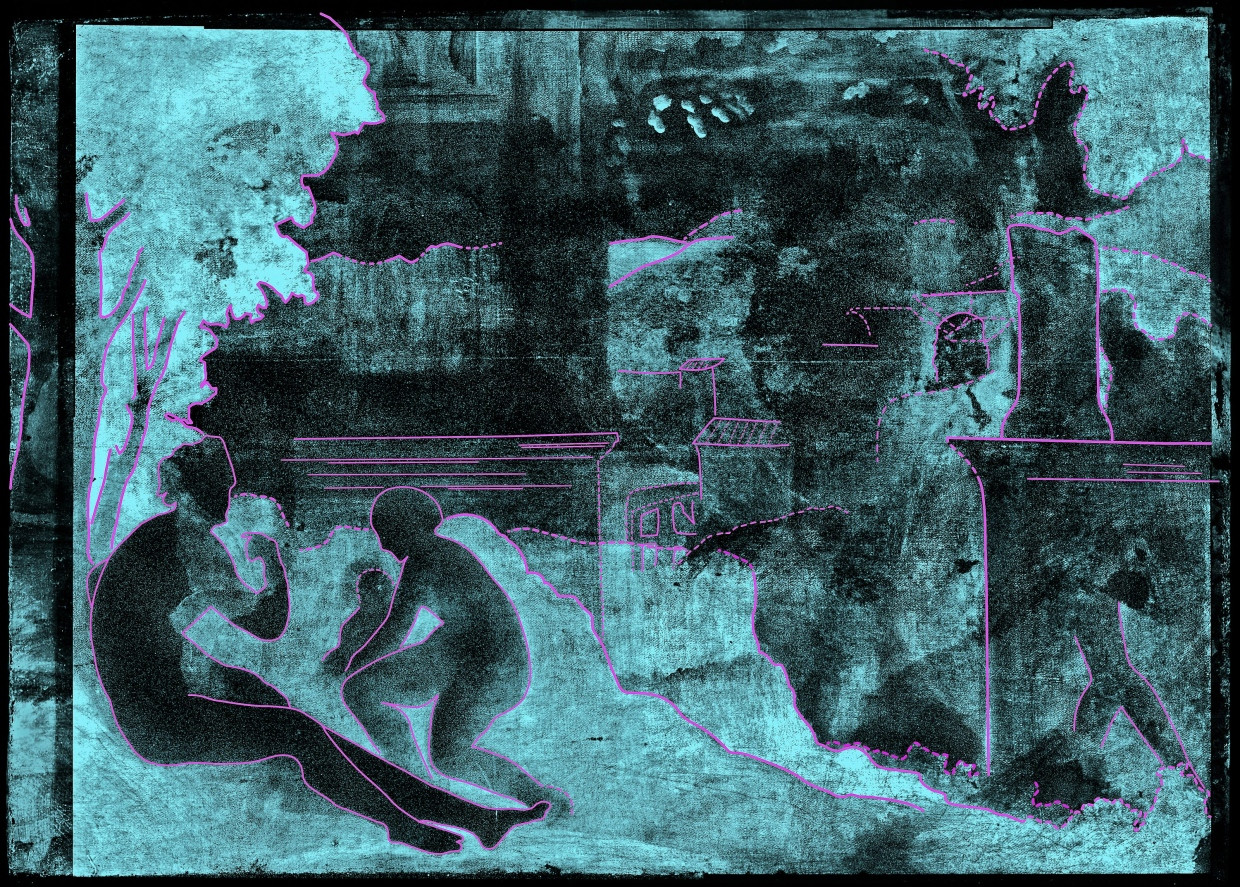

Untersuchungsmethoden wie Röntgen-, Infrarot- und Makro-Röntgenfluoreszenz-Scanning ermöglichen es, den Entstehungsprozess eines Gemäldes samt Kompositionsänderungen und Untermalungen aufzudecken, indem sie die Verteilung von Pigmenten in tiefer liegenden Farbschichten erkennbar machen. Diese Untersuchungen überstiegen alle Erwartungen, denn unter der sichtbaren Komposition wurden drei weitere, vollkommen unterschiedliche Darstellungen entdeckt, nachdem das Bild von beiden Seiten untersucht worden war.

Direkt unter der sichtbaren Malschicht findet sich eine einzelne Figur mit dem für Giorgione so typischen Schulterblick, die eine grüne Kopfbedeckung trägt, und ein Gewand, dessen Ärmel ein auffallendes Muster besitzt, das rekonstruiert werden konnte. Es handelt sich um einen Stoff, der aus dem maurischen Granada stammen muss – präziser gesagt, aus dem nasridischen Emirat, mit dem Venedig bis kurz vor der Reconquista 1492 Handel getrieben hatte. Das kostbare Seidengewebe ist nicht nur Zeugnis für den damals in Venedig durchaus üblichen interkulturellen Austausch, sondern verweist auch auf Giorgione, in dessen Nachlass sich einige wertvolle Stoffe befanden, wie das 2011 von Renata Segre im „Burlington Magazine“ publizierte Inventar belegt.

Sieht aus wie fernes Donnergrollen

Die beiden anderen Kompositionen deuteten sich bereits durch einzelne Formen an, die sich in den Scans abzeichneten, zu den bis dahin bekannten Darstellungen aber nicht dazugehören konnten. Sie offenbarten sich erst, als das Gemälde auch von der Rückseite her untersucht wurde. Zum einen wurde jetzt eine arkadische Landschaft erkennbar, in die eine Figurengruppe und antike Ruinenarchitekturen eingebettet waren, vergleichbar mit Giorgiones berühmtem Bild „La Tempesta“ in der Galleria dell’Accademia in Venedig.

Direkt auf der grundierten Leinwand wird durch das Zink-Verteilungsbild des Röntgenfluoreszenz-Scans die Zeichnung einer weiteren Figurengruppe erkennbar, bei der es sich um den zwölfjährigen Jesus im Tempel, umgeben von Schriftgelehrten, handelt, ein damals in Venedig beliebtes Thema. Heute verlorene Darstellungen von Leonardo da Vinci und Giovanni Bellini bildeten den Ausgangspunkt für Kompositionen von Albrecht Dürer, aber auch von Rocco Marconi, der für seine Version (ehemals Verona, Sammlung Bragantini) auch Anleihen bei Giorgione machte. Schulterblick und Pelzumhang sind Zitate aus dem Münchner „Bildnis eines jungen Mannes“. Die Schriftgelehrten in der mit schnellem Pinselstrich geschaffenen Unterzeichnung des Doppelporträts erinnern in ihrer karikaturhaften Darstellung der alten Männer an Zeichnungen Leonardos.

Die technischen Untersuchungen des Doerner-Instituts belegen eindeutig, dass die vier Kompositionen in nur kurzem zeitlichen Abstand entstanden und damit von einer Hand stammen müssen. Jedes einzelne der Indizien weist auf eine mögliche Autorschaft von Giorgione hin, zusammen ergeben sie eine überzeugende Zuweisung an diesen legendären Maler.

Ermöglicht wurde diese Zuschreibung in den Worten von Eva Ortner, der Direktorin des Doerner-Instituts, durch die „enge fächerübergreifende Teamarbeit unmittelbar am Kunstwerk, im direkten Austausch zwischen Kunstgeschichte, Restaurierung und Naturwissenschaften, auf Augenhöhe und mit größter Durchlässigkeit zwischen den Disziplinen“. Und der Sammlungsleiter für italienische Malerei, Andreas Schumacher, bringt das Außergewöhnliche des Gemäldes, das nun dauerhaft seinen Platz in der Alten Pinakothek gefunden hat, auf den Punkt: „Giorgiones vielschichtiges Doppelbildnis bündelt alles, was die kulturelle Blüte Venedigs im frühen sechzehnten Jahrhundert ausmacht.“