Kartellsoldaten kriegen keine Rente. Jedenfalls dieser nicht, auch nicht nach jahrzehntelanger Maloche. Als ich den Stacheldrahtzaun zur Seite biege und auf seine Parzelle unten an der Flussbiegung laufe, sitzt Joel im Schatten bei der noch vom Mittagessen rauchenden Feuerstelle. Vögel zwitschern, eine laue Brise macht die 39 Grad Außentemperatur erträglich, und nebenan sprießen hinter Hibiskus und Zucchini perfekt symmetrische Reihen von Maisstauden aus dem Sandboden. Die sechs Granaten und Handfeuerwaffe an seinem Gürtel sowie das in Griffweite an einem Baum lehnende Sturmgewehr hin oder her – eigentlich will er hier nur noch den Ruhestand genießen und seine Pflanzen hochpäppeln.

Aber sie, die Bosse, lassen ihn einfach nicht. Und so piepst mitten im Gespräch sein Handy. An der sieben Kilometer entfernten Frontlinie sind seine Leute unter Druck. Not ist am Mann. Er entschuldigt sich höflich. „Wenn Gott will, sehen wir uns später. Jetzt muss ich erst mal einen Botengang für einen Typen machen“, seufzt er, rast weg im SUV und wird verschluckt von seiner eigenen Staubwolke.

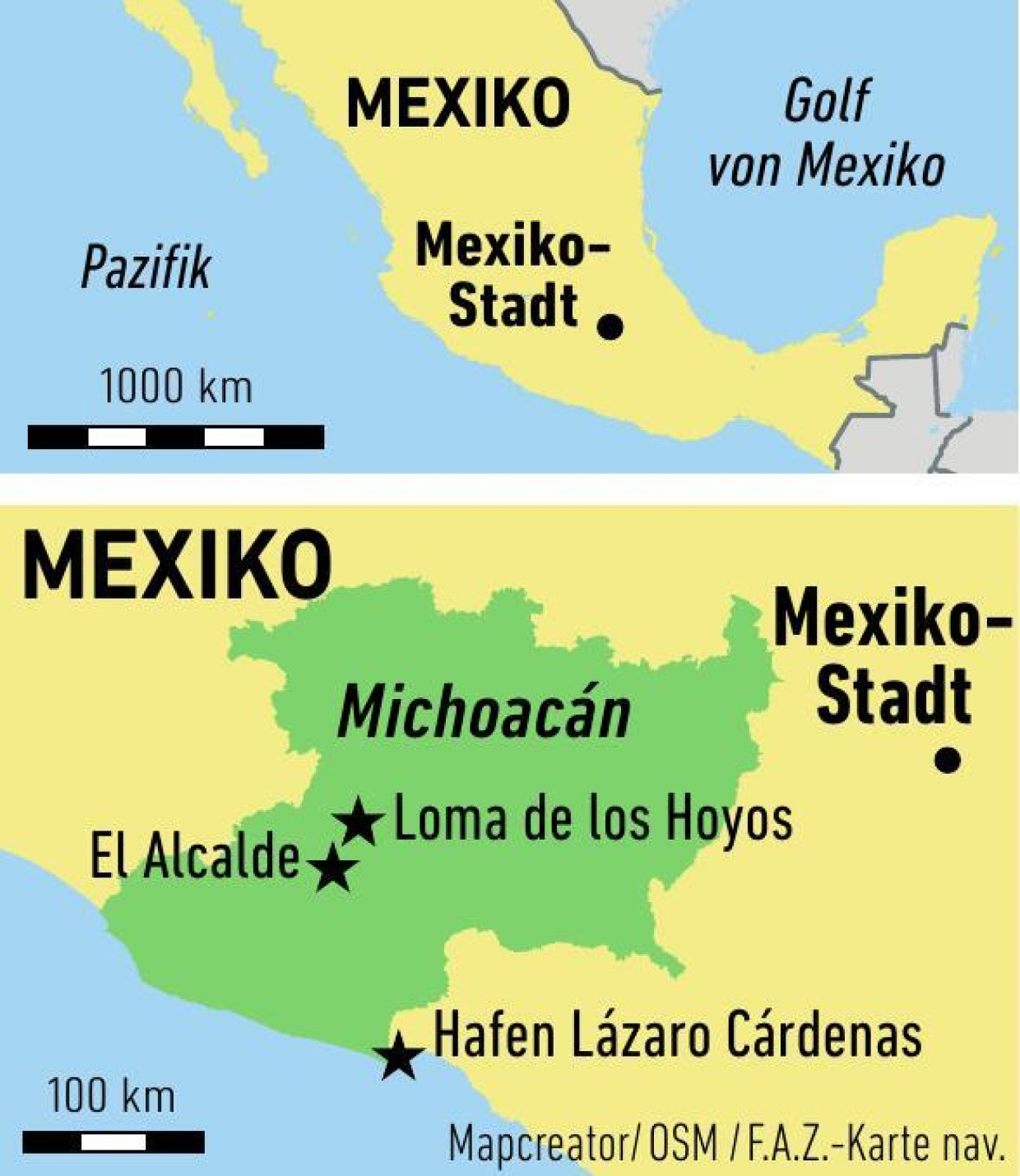

Hier, im tiefen Hinterland des mexikanischen Bundesstaates Michoacán, ist die organisierte Kriminalität eine alltägliche Sache. Vor fast zwanzig Jahren wurde der Krieg gegen die Drogen ausgerufen. Das lokale Kartellaushängeschild – die selbst ernannten Tempelritter, Joels Arbeitgeber – wurde immer wieder für tot und die Region für „befriedet“ erklärt. Aber auch heute braucht man zwei Dinge, um hierherzugelangen. Eine Art Einreisegenehmigung von Kartellseite. Und eine aktualisierte Landkarte, die zeigt, auf welchen der Staubpisten, die in die Eingeweide des Tempelritterterritoriums führen, gerade nicht gekämpft wird.

Dieser Text stammt aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Beides erhält man, zumindest nach Jahren wiederholter Versicherungen, wirklich kein Agent des US-Antidrogenapparates zu sein, über lokale Zivilisten. Die versuchen zwar weitestgehend, auf Abstand zu gehen zu Joel und Kollegen, aber man kennt sich, und es gibt Wege der Kommunikation. Die beiden Brücken über den Fluss stehen momentan unter Beschuss. Also waten wir, Hosenbeine hochgekrempelt und Besorgungen aus der Stadt auf den Schultern, die letzten Meter in Joels Dorf durch das steinige Flussbett.

Im Dorf selbst verpufft das offizielle Narrativ der erfolgreichen Kartellbekämpfung schnell. Man muss nur lange genug rumhängen in der Vierzigseelengemeinde. Aus der Hängematte, die mir meine temporäre Gastfamilie freundlicherweise vor ihrem wellblechbedachten, mit Holzplanken beschlagenen Heim aufgehängt hat, beobachte ich regen Lieferwagenverkehr. Manche transportieren vermummte, mit Kalaschnikows behängte Kämpfer. Andere tauchen mit leerer Ladefläche auf, um haltzumachen in der für Agrarprodukte vorgesehenen Lagerhalle am Ortsausgang. Schwer beladen mit hellblauen Plastikfässern, verschwinden sie wieder. Die Inhalte der Fässer halten die Produktion von Methamphetamin – einem lokalen Exportschlager – drei Kilometer flussabwärts am Laufen.

Im Unterholz wurde ein Kidnappingopfer verscharrt

Am Flussstrand auf halbem Weg zwischen Labor und Dorf schrie vor Kurzem ein ehemaliger Armeesoldat Gruppen von Jugendlichen an, sich bei Marschier- und Schießübungen ins Zeug zu legen. Von Kugeln durchsiebte Metallrahmen zeugen von dem einwöchigen Crashkurs, den die Rekruten vor ihrem Fronteinsatz hier erhielten. Oben auf einem der verdorrten Hügel, die im Rücken der Gemeinde die Sierra ankündigen, hält ein Scharfschütze Wache. Und da drüben – ein lokaler Ziegenhirt deutet aufs Unterholz, während er ein an den Hinterhufen aufgehängtes Tier häutet – haben sie eines der Kidnappingopfer, die „sie ab und zu mitbringen“, verscharrt.

Wie erklärt man all das den Kleinkindern, die nebenan mit den Jungtieren spielen und jedem einzelnen einen Namen gegeben haben, will ich wissen. Er zuckt mit den Schultern: „Muss man gar nicht, die kriegen das ganz von allein mit.“ Also alles Normalität, irgendwie? Drogenhandel und Kartelle – all das habe es hier schon immer gegeben, sagt er. Auch Gewalt ist nicht neu. Mehr als eine halbe Million Menschenleben hat der Drogenkrieg seit Ende 2006 gekostet – eine konservative Schätzung, die die vielen Verschwundenen außen vor lässt.

Bis vor Kurzem konnte man dem Ganzen leichter aus dem Weg gehen. Das sagt Amelia, eine Grundschullehrerin aus dem nahe gelegenen Dorf Loma de los Hoyos. Da beschossen sich kriminelle Banden noch mit kleinen und mittelgroßen Waffen, und das meist außerhalb bevölkerter Gebiete. „Jetzt mal ehrlich, sollen die sich doch gern gegenseitig umbringen, aber müssen sie es hier tun, wo wir leben?“, sagt sie und deutet auf ihre Tochter, die sich während unseres Gesprächs an ihr Bein schmiegt.

Alfredo wurde von einer Mine in Stücke gerissen

Tage zuvor war der sechzig Jahre alte Alfredo auf dem Weg ins Limettenfeld in Stücke gerissen worden. Von einer Landmine. Die hatten wohl die Tempelritter vergraben, um die Grenzen ihres Territoriums zu schützen. Das scheinbar übermächtige Jaliscokartell steht vor den Pforten, und es wird zu immer drastischeren Maßnahmen gegriffen. Zwar versichert mir ein Kommandeur der Templer, die Bevölkerung werde darüber informiert, wo man hintreten kann und wo nicht. Aber in Wirklichkeit unterscheiden Minen nicht zwischen Kombattanten und Zivilisten.

Wenige Tage später wurden die Einwohner von Loma de los Hoyos gegen ein Uhr morgens von Explosionen aus dem Schlaf gerissen. Das Jaliscokartell warf Bomben ab, von Drohnen aus. Eine explodierte direkt neben dem Bett eines Mannes. Durch einen offenen Türspalt blickt man auf ein Stillleben des Terrors: Der für Feldarbeiter typische, auf einem Ventilator aufgehängte Hut, das Loch im Dach und Blutspuren, die vom Bett zur Tür führen.

Der Mann überlebte. Direkt gegenüber hatte ein Kämpfer weniger Glück. Er hatte sich verschanzt in einem Rohbau, an dessen Fassade Hunderte von Kugeln ihre Pockennarben hinterlassen haben. Drinnen knirschen die aus den Wänden herausgeblasenen Fragmente unter den Schuhsohlen. Eine Tarnmütze und platt getretene Zigarettenpäckchen mit Hinweis, dass Rauchen tötet, liegen neben Patronenhülsen auf dem Boden. Es riecht nach Zementpulver und, noch immer, nach Eisen. Als sich meine Augen an das Zwielicht gewöhnt haben, sehe ich, wo der Eisengeruch herkommt. Das Blut an den Wänden des Hauptraums und des Flurs ist bereits rotbraun vertrocknet. Im Hinterzimmer, wo wohl mal das Bad entstehen sollte, schimmert die Lache noch bordeauxrot. Hierhin hatte sich der verwundete Kämpfer wohl geschleppt, bevor er verblutete.

Die Menschen sind schockiert und hilflos

Als ich zwei Tage nach der Schlacht durch die Gemeinde laufe, sind die Bewohner noch damit beschäftigt, aufzuräumen und zu reparieren, was sich mit Klebeband an durchschossenem Glas reparieren lässt. Die Stimmung ist geprägt von Schock, Hilflosigkeit, Angst und Empörung. Ein acht Jahre alter Junge rennt mir hinterher, um mir seine Sammlung an Patronenhülsen zu zeigen. Seine Mutter zieht ihn zurück. Die Nähe zum Reporter könnte vom Kartell falsch interpretiert werden.

Nicht gerade gut fürs Image sei das, wenn Zivilisten ins Kreuzfeuer gerieten, gibt der Anführer einer mit den Templern verfeindeten Gruppe zu und schenkt Mezcal nach. Die Zunge sitzt locker, auch weil er seine Jungs zum Waschen seines gepanzerten SUVs abkommandiert und damit außer Hörweite geschickt hat. Seine Karriere innerhalb der Organisation war steil, vom Methamphetaminkoch zum Kriegsfürsten. Er ist jung für seine Position, gerade mal 37. Und gelangweilt. Er hat zwar alles unter Kontrolle, in seinem 30 mal 45 Kilometer großen Herrschaftsgebiet. Dort empfängt er mich vor einem von hohen Kiefern abgeschirmten Unterschlupf, sichtbar entspannt in einem Campingstuhl.

Aber raus aus seinem goldenen Käfig kann er aus Sicherheitsgründen nie. Und „gute Gespräche hat man hier nicht oft“, sagt er und deutet mit dem Kopf auf seine Jungs, die im Hintergrund mit Schlauch und Schwamm hantieren. Also bin ich eine willkommene Abwechslung. „Wir sind alle Arschlöcher“, sagt er und fügt hinzu, dass „dieses Leben ein Leben der konstanten Gewalt“ sei. Ein gewisses Maß dürfe man allerdings nicht überschreiten, sonst riskiere man Aufruhr in der Bevölkerung.

Regierung nach Regierung scheiterte daran, die Macht der Kartelle einzudämmen. Anfangs wurde auf brachiale Militärgewalt gesetzt, in der von den USA angefeuerten Hoffnung, die Kartelle besiegen zu können. Das ging nach hinten los. Zwar wurde der Öffentlichkeit eine Vielzahl an getöteten oder verhafteten Kriminellen als Trophäen präsentiert. Aber aus wenigen, vergleichsweise zusammenhängenden Kartellen gingen viele kleinere hervor. 2006 waren es sechs. Heute sind es landesweit mindestens 200. Im selben Zeitraum vervierfachte sich die Mordrate.

Die Behörden haben aufgegeben

In dem heillosen Durcheinander von Kleinkriegen konnte sich keiner durchsetzen. Die Macht war zu gleich verteilt, und die Behörden scheiterten an der Korruption. Kriminelle Einnahmen fließen hier in politische Kampagnen und die Taschen derjenigen, die das Gesetz an den Meistbietenden verscherbeln. Mittlerweile hat sich die Meinung durchgesetzt, dass man besser dran ist, so zu tun, als würde sich was verändern, als es tatsächlich zu versuchen und sich die Finger zu verbrennen. „Ich habe denen tausend Mal versucht zu sagen, was man machen muss, aber die sehen Michoacán als verloren an“, prangert ein ranghoher Sicherheitsbeamter seine eigenen Vorgesetzten in Mexiko-Stadt an.

An eine Befriedung glaubt schon lange keiner mehr. Kritik kommt sogar von krimineller Seite. „Unser Vorschlag war“, erzählt mir ein Kartellkommandeur während eines freien Tages mit Familie am als Freibad dienenden Bewässerungskanal, „dass jede Gruppe in ihrem eigenen Gebiet bleibt und das Militär denen aufs Dach steigt, die das nicht respektieren.“ In monatelangen Verhandlungen sei ein Friedensabkommen erreicht worden, das bestätigen auch Quellen von anderen Gruppen. Doch es scheiterte an der Weigerung der Regierung, die kriminelle Ordnung zu sichern.

Krieg ist ein gutes Geschäft. „Wer den Mund aufmacht, kriegt die Konsequenzen zu spüren“, sagt ein Soldat bezüglich der Disziplinarmaßnahmen, die alle erwarten, die gegen die Geschäftstüchtigkeit ihrer eigenen Kommandeure aufmucken. Der Übergang zwischen Sicherheitskräften und Kartellen ist fließend. Der gängige Preis für eine eintägige Militäroperation gegen eine verfeindete Gruppe betrage aktuell eine Million Pesos, umgerechnet rund 50.000 Euro. „Das teilen die Chefs dann unter sich auf“, sagt der Soldat. Wegschauen oder Machenlassen habe auch seinen Preis.

Die Bomben werden immer zerstörerischer

Fast romantisch hört sich es an, wenn Joel die Tage beschreibt, als man sich noch von Angesicht zu Angesicht beschoss. Ich erwische ihn in seiner Freiluftküche, beim Frühstück vor einem Bild vom letzten Abendmahl. Er nimmt sich eine weitere Portion Reis und Bohnen und zeigt auf die Coca-Cola-Plastikflasche, die vor mir auf dem Tisch steht. Solche Flaschen seien früher zum Bombenbau benutzt worden, gefüllt mit TNT. Seitdem hat sich viel verändert. Veteranen aus dem kolumbianischen Bürgerkrieg geben nun teure Kurse in Sachen Bombenbau. „Vorher bluteten einem die Ohren, wenn so ein Ding in der Nähe losging, aber jetzt kann man nur noch die Jungfrau anflehen“, erzählt mir ein Kämpfer, der schon oft unter Beschuss geriet. Will sagen: Die Bomben werden immer größer, zerstörerischer und präziser.

Ein Grund dafür sind Joels Botengänge. Die hängen mit dem Transport von Containern aus Lázaro Cárdenas zusammen, einem der größten Pazifiküberseehäfen Mexikos, über den chinesische Chemikalien für die Drogenproduktion importiert werden und Material zum Bombenbau. Speziell angefertigte PVC-Hülsen, C4-Sprengstoff und Metallfibern für Splitterbomben mit weitem Radius – all das werde mittlerweile eingeschifft „von dort, wo die Russen unterwegs sind“, der Ukraine. So vorsichtig sei er noch nie zuvor gefahren, lacht Joel.

Entsprechend hat sich die Kriegsführung verändert. Heute läuft das so: Zuerst wird die Stromzufuhr am Zielort gekappt, dann wird bombardiert. Die Drohnen werden gesteuert von jungen Männern, die mit Joysticks aufgewachsen sind und eine neue Kaste der Kartellhierarchie bilden. Die Piloten sind so wichtig, dass sie stets umgeben sind von acht Leibwächtern und fünf Gehilfen. Sobald die mobile Operationszentrale aufgebaut ist, bestehend aus einem gepanzerten Fahrzeug mit Gaming-Stuhl und Kontrollboard, wird eine Spionagedrohne losgeschickt. Sobald die Ziele mit GPS markiert sind, steigt die restliche Flotte auf und erledigt ihren Job ganz automatisch. Dann kommen die Fußtruppen. Und am Ende, zur Absicherung, werden Minen hinterlassen.

Unser Weg ist wahrscheinlich vermint

In El Alcalde hat sich genau das abgespielt. Den Weg dorthin nehmen wir mit der gebotenen Vorsicht. „Wahrscheinlich liegen da ein paar Minen auf dem Weg, aber fahrt halt nicht zu nah am Wegesrand“, wird uns von Kartellkontakten gesagt. Auch die Soldaten, die sich mittlerweile in der örtlichen Schule einquartiert haben, vermitteln nur bedingt ein Gefühl von Sicherheit. Klar hätten sie die Runden gemacht. „Aber wenn ihr irgendwo weiße Drähte seht, sagt ihr uns Bescheid, okay?“ Wird gemacht. Drähte finden wir keine, dafür Spuren von dem zwölfstündigen Schlagabtausch, den sich hier Templer und Jaliscokartell vor Tagen lieferten.

Das Dach der Kirche ist aufgerissen von Drohnenbomben, der Boden ist übersät mit Patronenhülsen, und Einschläge verschiedener Kaliber und Bombensplitter finden sich überall. Selbst die Jungfrau von Guadalupe, die Schutzheilige der Mexikaner, hat Kugeln abbekommen. Ihr Altar ist durchsiebt. Türschlösser sind durchschossen. Das Jaliscokartell ging von Haus zu Haus. Wo nicht prompt geöffnet wurde, verschaffte es sich Zugang. Bewohner wurden herausgezerrt und unter vorgehaltenen Waffen und Fußtritten befragt, was sie wissen und wen sie kennen.

Das Gros der Bevölkerung ist seitdem geflohen, nur noch ein paar ältere Männer sind übrig. Die gespenstische Leere täusche, sagen sie und verweigern aus Angst das weitere Gespräch. „Die sind immer noch da“, auf den Hügel, zweihundert Meter außerhalb des Dorfes, „und sehen alles, was wir tun. Die sehen genau in diesem Moment, was du tust.“ Das merke man unter anderem daran, dass nachts die Hunde anders bellten, anders als gegenüber Wildtieren. Wen sonst sollten sie anbellen als die Jaliscokämpfer? Sonst sei ja keiner mehr hier.