Am Montag gegen 12.30 Uhr ist die Last im spanischen Stromnetz abrupt von gut 25 auf gut 10 Gigawatt gefallen. Etwa 60 Prozent des Verbrauchs konnte also nicht bedient werden. Das zeigen zumindest Daten des spanischen Netzbetreibers Red Eléctrica (REE). Am Dienstagvormittag konnten alle Haushalte in Spanien und Portugal wieder mit Strom versorgt werden – schneller als von vielen erwartet. Warum genau das Netz in Spanien, Portugal und kleinen Teilen Frankreichs zusammenbrach, war am Dienstag immer noch unklar. Einen Cyberangriff schloss REE nach vorläufigen Erkenntnissen aus. Der oberste spanische Gerichtshof eröffnete jedoch ein Verfahren, um zu untersuchen, ob der Stromausfall ein „Computer-Sabotageakt“ war.

Betriebsdirektor Eduardo Prieto sprach von zwei aufeinander folgenden Ereignissen einer „Abschaltung der Stromerzeugung“ um 12.33 Uhr und dann eineinhalb Sekunden später. Vom ersten Vorfall habe sich das System noch erholen können. Beim zweiten sei es nicht mehr „in der Lage, diese extreme Störung zu überstehen. Es kam zum Totalausfall“. Die Untersuchungen dauerten noch an, aber nach den Worten Prietos kam es zu dem Ausfall im Südwesten Spaniens. Es sei „sehr wahrscheinlich“, dass der betroffene Strom aus Solaranlagen stammte. Aus der Extremadura-Region an der Grenze zu Portugal kommt ein großer Teil des „grünen“ Stroms in Spanien, das neben Portugal bei der Energiewende zu den führenden Ländern in Europa gehört.

Wie erzeugen Spanien und Portugal ihren Strom?

Durchschnittlich stammt der spanische Strom etwa zu gleichen Teilen aus Wind, Sonne, Atomkraft, Gas und sonstigen Quellen. Bis 2030 möchte das Land 81 Prozent seines Stroms aus Erneuerbaren erzeugen. Die spanischen Atomkraftwerke mussten am Montag in Folge des Blackouts heruntergefahren und über dieselbetriebene Notstromaggregate gekühlt werden, um die nukleare Sicherheit zu gewährleisten. In Portugal spielt neben Wind und Sonne auch die Wasserkraft eine wichtige Rolle.

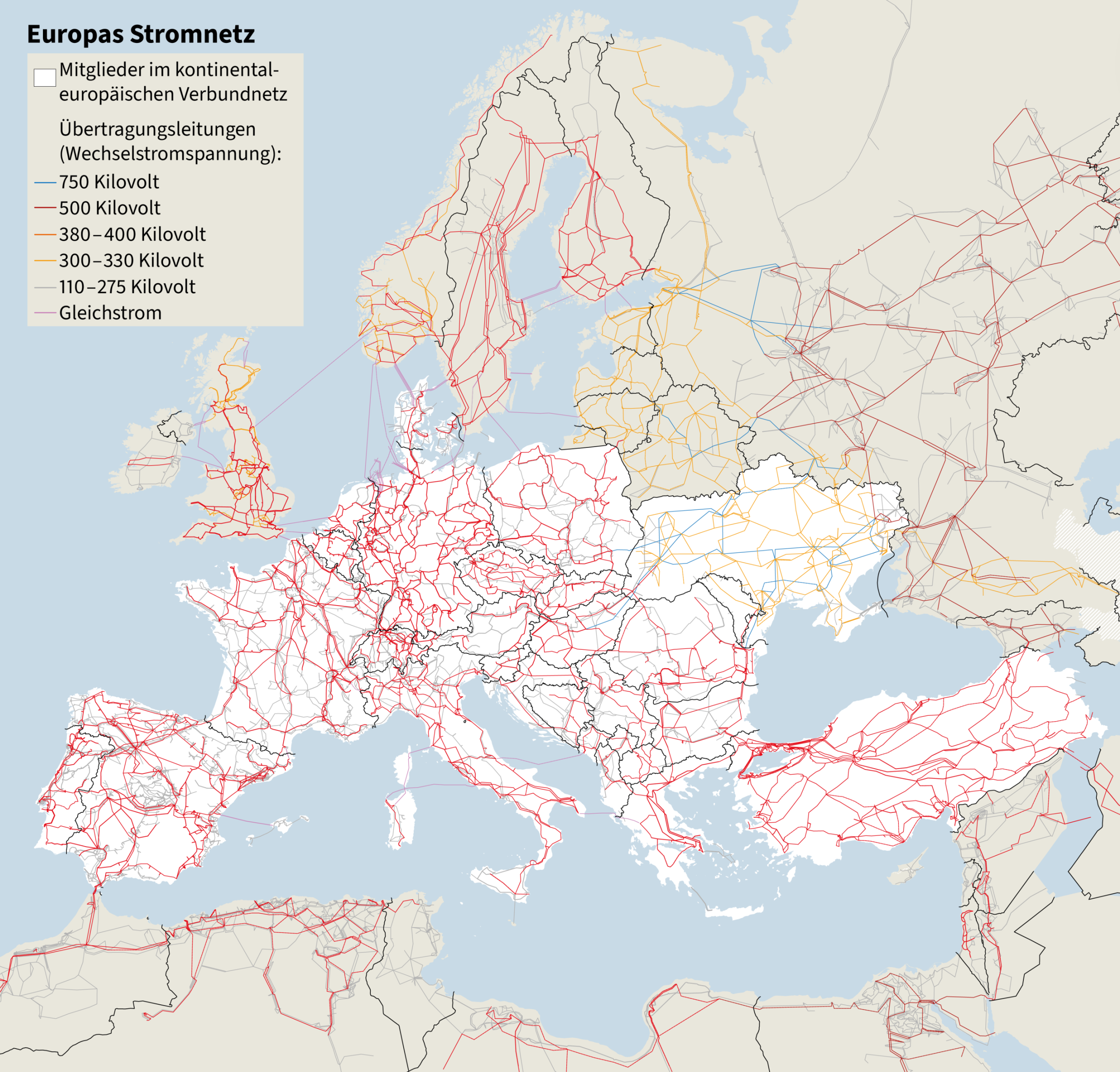

Wie funktioniert das europäische Stromnetz?

Spanien ist Teil des europäischen Verbundnetzes. Denn es gilt: Je größer das Netz, desto weniger anfällig ist es für Störungen. Das gilt sowohl für die Vermaschung innerhalb eines Landes als auch für die Verbindungen in andere Länder. Je engmaschiger das Netz, desto mehr alternative Routen zur Verteilung der Stromflüsse bieten sich. Je mehr und stärkere Stromleitungen es in andere Länder gibt, desto einfacher kann Strom importiert werden, wenn irgendwo ein Kraftwerk ausfällt. Damit das Netz stabil bleibt, muss das Angebot jederzeit mit der Nachfrage übereinstimmen. Nur dann bleibt die Frequenz stabil bei 50 Hertz und das Netz bricht nicht zusammen.

Wie gut sind Spanien und Portugal mit dem Rest Europas verbunden?

Nach Angaben von REE wurden wenige Sekunden nach den beiden Vorfällen die Verbindungen zwischen der iberischen Halbinsel und Frankreich gekappt, woraufhin das Netz in Spanien und Portugal schrittweise zusammenbrach. Zuvor hatte Spanien noch Strom nach Frankreich exportiert. Fachleute sprechen von einem „Split“. „Damit war das restliche europäische Netz unterversorgt; es fehlten vermutlich circa zwei Gigawatt“, schrieb Energieökonom Lion Hirth am Dienstag. Das habe einen Frequenzabfall von etwa 0,15 Hertz verursacht, auch in Deutschland, sei aber unter anderem mit Regelenergie relativ schnell wieder aufgefangen worden.

„Wir hatten Glück, dass Spanien so schlecht an Frankreich angebunden ist“, schrieb Hirth. „Wenn ein paar Gigawatt Export mehr weggebrochen wäre, hätte die Frequenz deutlich mehr nachgegeben.“ Wäre ein ähnlicher Blackout in Deutschland oder Frankreich aufgetreten, hätte er vermutlich sehr viel weiträumigere Auswirkungen gehabt, so Hirth.

Eigentlich gilt das spanische Netz wegen seiner Wasser- und Wärmekraftwerke als robust, sagt Miguel de Simón Martin von der Universität im spanischen León. Die Verbindung der iberischen Halbinsel zu Frankreich gilt mit nur 4 Gigawatt schon länger als Flaschenhals – bedingt auch durch die geografische Barriere der Pyrenäen. Spanien und die EU dringen schon länger auf den Ausbau. Unter anderem ist eine neue 5-Gigawatt-Verbindung zwischen dem spanischen Gatika und dem französischen Cubnezais geplant, die bis Ende 2027 fertiggestellt sein soll.

Wie oft ist so etwas schon passiert?

Das lässt sich wohl an ein paar Fingern abzählen. Hirth schreibt, es habe sich um einen System-Blackout gehandelt, also einen weiträumigen Spannungsverlust des Übertragungsnetzes, nicht um ein bloßes Abschalten von Verteilnetzen. Der Energiesytemwissenschaftler Christian Rehtanz von der Uni Dortmund kann ein paar ähnliche historische Ereignisse zitieren. Zum Beispiel eine Netzstörung in Kroatien vor vier Jahren: „In der Folge hat sich das europäische Verbundsystem aufgeteilt in einen südöstlichen Bereich mit Leistungsüberschuss und den westlichen Bereich, inklusive Deutschland, mit Leistungsmangel.“ Durch schnelle manuelle Eingriffe habe aber ein weiträumiger Blackout vermieden werden können.

Sehr großräumig sei auch ein Blackout in Italien 2003 gewesen oder eine Störung des Verbundsystems, die von Deutschland im Jahr 2006 ausgegangen war. Damals war die verunglückte Emsüberführung eines Kreuzfahrtschiffes die Ursache, die mit der Abschaltung einer Höchstspannungsleitung einherging, welche über zwei Stunden einen Stromausfall in sechs Ländern verursachte.

Könnte das auch in Deutschland passieren?

Deutschland hat eines der stabilsten Stromnetze der Welt. Durchschnittlich ist die Versorgung aller Verbraucher in Deutschland nur zwischen zwölf und 15 Minuten im Jahr unterbrochen. Die Bundesnetzagentur versichert, dass ein großflächiger, langanhaltender Ausfall in Deutschland unwahrscheinlich ist. „Die Stromversorgung in Deutschland ist stabil“, heißt es von dort. „Das elektrische Energieversorgungssystem ist redundant ausgelegt und verfügt über zahlreiche Sicherungsmechanismen.“ Das bedeutet: Wenn eine Leitung ausfällt, dann gibt es immer noch eine weitere, die für sie einspringen kann. Außerdem ist Deutschland viel besser als Spanien mit seinen vielen Nachbarländern verbunden und hat daher mehr Möglichkeiten, Instabilitäten im Netz auszugleichen.

Ist Ökostrom gefährlich fürs System?

Je nach Wetter gibt es mal wenig, mal viel Sonne und Wind. Das führt dazu, dass beispielsweise im Sommer an langen, sonnigen und windreichen Tagen (Hellbrise) so viel Strom ins Netz fließt, dass es gefährlich für die Stabilität werden kann – vor allem dann, wenn der Netzausbau noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie es eigentlich nötig wäre. Auch das Gegenteil kann der Fall sein: Im Herbst, an kurzen, wolkigen Tagen ohne Wind wird sehr wenig Ökostrom ins Netz eingespeist und man spricht von einer “Dunkelflaute”.

Zur schwankenden Einspeisung kommt, dass Wind und Solar anders als konventionelle Kraftwerke keine „Synchronmaschinen“ sind und so keine elektromechanische Trägheit bieten, da sie über Wechselrichter an das Netz angeschlossen sind. Dies habe „mit Sicherheit“ die Frequenzschwankungen in Spanien begünstigt, sagt Hirth. In Deutschland bereiteten die Übertragungsnetzbetreiber die Beschaffung von einer sogenannten Momentanreserve vor, die für mehr Trägheit im System sorgen soll.

Was ist Regelenergie?

Die europäischen Übertragungsnetzbetreiber verfügen über einen gut gefüllten Werkzeugkasten, mit dem sie bei drohenden Versorgungsunterbrechungen gegensteuern können. Eine davon ist die Regelenergie, die kurzfristige Schwankungen im Netz – genauer gesagt der Frequenz – ausgleichen kann: Weicht die tatsächliche Erzeugung von der prognostizierten Erzeugung ab, werden die Übertragungsnetzbetreiber aktiv. Sie kaufen sehr kurzfristig – innerhalb weniger Sekunden oder Minuten – zusätzlichen Strom zu, um die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage auszugleichen. Diesen Strom nennt man (positive) Regelleistung. Umgekehrt gibt es auch negative Regelenergie. Hier geht es unter anderem darum, dass Industrieanlagen, die viel Strom verbrauchen oder Batterien, die ihn speichern können, bewusst zugeschaltet werden, um das Netz zu stabilisieren. Dafür werden die Unternehmen, die solche Regelenergie anbieten, dann auch entlohnt.

Im europäischen Verbundnetz beträgt sie allerdings „nur“ drei Gigawatt. Sie deckt also den Ausfall der zwei bis drei größten oder mehrerer kleiner Kraftwerksblöcke ab. „Man geht davon aus, dass innerhalb von Minuten nicht mehrere unabhängige Ausfall-Ereignisse quasi zeitgleich auftreten“, sagt Rehtanz von der Uni Dortmund.

Welche Sicherheitsmechanismen gibt es sonst noch?

Ein weiterer Teil des Sicherheitsnetzes sind die Reservekraftwerke. Die Netzreserve besteht aus Kraftwerken, die die Betreiber eigentlich schon stilllegen wollten, die sie aber für den Notfall trotzdem weiterhin bereithalten sollen. Wenn einmal etwas Unvorhergesehenes passiert – zum Beispiel ein Unfall mehrere große Kraftwerke lahmlegt – gibt es die Kapazitätsreserve. Sie kommt dann zum Einsatz, wenn das Angebot an der Strombörse nicht ausreicht, um die gesamte Stromnachfrage zu decken. Für diesen Fall werden zusätzliche Kraftwerke, aber auch Speicher und Verbraucher vorgehalten. Wenn das nicht reicht, treten die deutschen mit anderen Netzbetreibern in Europa in den Austausch, um letzte Notreserven in der Stromerzeugung oder auch in der Abnahme von überschüssiger Energie zu aktiveren. Reicht auch das nicht aus, gibt es noch ein allerletztes Mittel: kontrollierte, regional und zeitlich begrenzte Lastabschaltungen, sogenannte Brownouts.

Wenn es doch zu einem Blackout kommt: Wie schnell kann er behoben werden?

Nach einem Stromausfall kann zum Problem werden, dass Kraftwerke selbst oft Strom benötigen, um wieder anfahren zu können. Damit sich kein Teufelskreis ergibt, kommen so genannte schwarzstartfähige Kraftwerke ins Spiel. Das sind Anlagen, die im Krisenfall das Stromnetz auch ohne externe Energieversorgung wieder aufbauen können. Wie viele und welche Kraftwerke in Deutschland schwarzstartfähig sind, darüber gibt es keine offiziellen Angaben, denn diese Kraftwerke zählen zur kritischen Infrastruktur. Generell besonders geeignet für einen Schwarzstart sind Wasserkraftwerke. Eine Vermutung ist, dass in Spanien und Portugal das Wiederanfahren relativ problemlos gelang, weil wegen des vielen Regens in den vergangenen Monaten recht viel Wasserkraft verfügbar war.

Welche Art von Cyberangriff wäre denkbar?

Wie sind die Menschen in Spanien klargekommen?

Auf der Iberischen Halbinsel gibt es seit Montag mehr als 60 Millionen Krisen-Experten. So viele Menschen waren fast neun Stunden lang ohne Strom und weitgehend ohne Nachrichten. Nur, wer ein altmodisches Transistorradio und genug Batterien besaß, konnte sich mit Informationen versorgen. Sie waren am Montag jedoch ausverkauft. Autoradios waren eine Alternative – solange der Verkehr fließt und das Benzin reicht: Die Tankstellen schlossen, weil ihre Pumpen Elektrizität brauchen. Der Strom kam zwar bei Einbruch der Dunkelheit zurück. Aber verzweifelt kauften viele zuvor in den wenigen noch geöffneten (chinesischen) Läden Kerzen, Taschenlampen und Batterien.

Einkäufe waren nur noch mit Bargeld möglich – ein ausreichender Geldvorrat erwies sich als sinnvoll, denn die Geldautomaten fielen genauso aus wie die Lesegeräte der Kreditkarten. Selbiges gilt für Vorräte von Wasser, Brot und Obst. Denn mit Elektroherden konnten viele Haushalte nichts kochen oder aufwärmen. Im Vorteil ist, wer an die Gasversorgung angeschlossen ist oder einen Notkocher besitzt, manche warfen auf den Grill, was in den Gefriertruhen verdarb. Wer einige Notrationen von haltbaren Nahrungsmitteln zu Hause hatte, war klar im Vorteil. Als riskant erwiesen sich die unzähligen Aufzüge, die steckenblieben. Der Notdienst ließ sich ohne Mobilnetz nicht aktivieren. Digital ging gar nichts: Kein Online-Banking, kein Bus-, Zug- und Flugticket – außer über Sattelitentelefone.

Was empfehlen deutsche Behörden den Verbrauchern?

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät dazu, Taschenlampen, Kerzen und Streichhölzer, Feuerzeuge oder Campinglampen vorrätig zu halten. Zur Zubereitung von Mahlzeiten kann im Nofall ein Campingkocher oder Grill dienen. Verbraucher sollten außerdem darauf achten, Powerbanks zum Laden von Laptops oder Mobiltelefonen sowie Bargeld bereitzuhalten. Mit einem batteriebetriebenen Radio lassen sich bei einem langanhaltenden Stromausfall Mitteilungen der Behörden verfolgen. Wenn die Heizung ausfällt, sind außerdem diejenigen im Vorteil, die über einen Kamin oder Ofen und einen Vorrat an Kohle, Briketts oder Holz verfügen. Bei offenem Feuer in der Wohnung ist jedoch auf möglichen Sauerstoffmangel zu achten.