Seit dem Fall des Dritten Reiches am 8. Mai 1945 sind achtzig Jahre vergangen. Deutschland hat in dieser Zeit viel gelernt. In der Reihe der Jahrestage stehen dafür die Reden prägender Deutscher, Konrad Adenauers etwa, oder Richard von Weizsäckers. Heute aber zeigen der russische Vernichtungskrieg in Europa, der Abschied Amerikas und die Lethargie der heutigen Bundesrepublik, dass eine neue Zeit neue Worte fordert.

Drei Jahrestage der Kapitulation sollen hier untersucht werden. Zuerst der 8. Mai 1949. An diesem Tag, genau zur vierten Wiederkehr des Kriegsendes, beschloss der Parlamentarische Rat das Grundgesetz. Schon Präambel und Artikel eins enthielten einen Zweiklang, der bis heute wichtig ist. Erstens bekannte sich die Bundesrepublik zu den Rechten des Menschen. Zweitens erklärte sie die Menschenrechte zur Grundlage „jeder menschlichen Gemeinschaft“, also auch der internationalen Staatenwelt, und sie verpflichtete sich, als „gleichberechtigtes Glied“ des vereinten Europas „dem Frieden der Welt zu dienen“.

1949: Ein Bekenntnis zur Demokratie

Diese gleichzeitige Verpflichtung nach innen und nach außen war kein bloßer Idealismus. Im Angesicht der damals sehr akuten Bedrohung durch Stalins Sowjetunion entsprach das Bekenntnis zu einem wertebasierten Internationalismus auch sehr konkret dem deutschen Interesse. Die entstehende Demokratie in Deutschland brauchte den Schutz demokratischer Partner. Während der Parlamentarische Rat über das Grundgesetz beriet, hatte die Sowjetunion nämlich fast ein Jahr lang versucht, den westlichen Teil Berlins durch eine Blockade auszuhungern, und in der sowjetischen Besatzungszone wütete der Terror.

Solidarität der demokratischen Völker war damit die Voraussetzung der deutschen Demokratie. Das galt auch andersherum: Deutschland, das gerade noch der tödlichste Raubstaat der Geschichte gewesen war, musste demokratisch werden, um Solidarität zu erlangen. Sonst wären andere Demokratien nie bereit gewesen, die Bundesrepublik zu schützen.

Wenn Deutschlands Bekenntnis zur Demokratie aber glaubwürdig sein sollte, mussten nicht nur der Text des Grundgesetzes, sondern auch die Worte und Handlungen seiner Führungspolitiker klarmachen, dass es den Weg, den es seit Hitlers Machtergreifung eingeschlagen hatte, als verbrecherischen Irrtum erkannt hatte.

Konrad Adenauer, der Vorsitzende des Parlamentarischen Rates und später der erste deutsche Bundeskanzler, sagte damals denn auch, dieser vierte Jahrestag der Kapitulation sei als Tag des Grundgesetzes zugleich „der erste frohe Tag“ seit Hitlers Machtergreifung im Jahr 1933. Die Deutschen, konnte das heißen, hatten verstanden, dass die Weltkatastrophe damit begonnen hatte, dass sie ihre Demokratie aufgegeben und einem Mörder zur Herrschaft verholfen hatten.

Deutschland wollte 1949 aber nicht nur dem Frieden und der Demokratie dienen, sondern dies auch als „gleichberechtigtes Glied“ des vereinten Europas tun. Das war damals allerdings noch ein Zukunftswunsch, denn es war noch lange nicht „gleichberechtigt“. Es war vom Krieg zerstört und lebte unter einem alliierten Besatzungsstatut.

Erst am zehnten Jahrestag begann die Bundesrepublik dann, in die vorgesehene Rolle hineinzuwachsen und selbst Lasten zu schultern. An den Tagen vor und nach dem 8. Mai 1955 trat sie über wichtige Schwellen: Am 5. beendeten Amerika, Großbritannien und Frankreich das Besatzungsstatut für Westdeutschland, und am 9. Mai wurde die bis dahin entmilitarisierte Bundesrepublik durch einen feierlichen Akt in Paris Mitglied der NATO.

Adenauer: NATO ist eine Gemeinschaft der freien Völker

Mit dem Beitritt zum Bündnis bestätigte Deutschland, dass es seine Versprechen der internationalen Solidarität jetzt auch einlösen wollte. Indem es die Bundeswehr aufstellte, folgte es der Erkenntnis, dass Demokratie in der Nachbarschaft einer nuklear bewaffneten, aggressiven Supermacht nur in bewaffneter Gemeinschaft mit anderen Demokratien denkbar ist. Das galt sowohl aus normativen als auch aus sehr diesseitigen Gründen, denn die Sowjetunion wollte Weltherrschaft, und Adenauer wusste, dass die Bundesrepublik allein nicht gegen sie bestehen konnte.

Die Formel, die er in einer Rede am 9. Mai 1955 prägte, brachte diesen Zusammenhang zum Ausdruck: Die NATO, sagte er, sei eine „Gemeinschaft der freien Völker“. Zwei Faktoren fielen in dieser Wortwahl in eins und machten sich gegenseitig möglich: erstens das freie Volk, zweitens die Gemeinschaft, in der es stand. „In dieser Gemeinschaft“, sagte Adenauer, wolle Deutschland ein „fähiger und zuverlässiger“ Partner sein und „alle Kräfte darauf verwenden, dass die menschliche Freiheit und die menschliche Würde erhalten bleiben“. Deutschlands Werte waren damals identisch mit Deutschlands Interessen.

Deutschland ist allerdings auch an diesem zehnten Jahrestag noch längst nicht völlig souverän geworden – weder rechtlich noch mental. In der NATO fuhr es danach noch für Jahrzehnte im Windschatten des Hauptverbündeten USA. Sicherheitspolitische Führung strebte es nicht an. Bis heute ist diese Phase der Mündelschaft nicht vorbei. Bis heute fremdelt das Land mit dem Gedanken, der Gemeinschaft der Demokratien durch Führungsverantwortung zu dienen.

Dennoch war der Schritt von 1955 groß, und er war mutig. Adenauers Beschluss, sich dem gemeinschaftlichen bewaffneten Widerstand gegen die Diktatur in Moskau anzuschließen, war damals schließlich ebenso wenig populär wie heute. Kirchliche und gewerkschaftliche Gruppen, Kommunisten und Sozialdemokraten scheuten vor der Wiederbewaffnung zurück, und der SPD-Vorsitzende Erich Ollenhauer warnte vor einem „neuen Weltkrieg“. Am Ende aber folgten die Deutschen der Führung, die Adenauer ihnen bot. Bei der Bundestagswahl 1957 errang die Union das einzige Mal in ihrer Geschichte die absolute Mehrheit.

Weizsäcker: „8. Mai war ein Tag der Befreiung“

Unter den Reden, die seither zum 8. Mai gehalten wurden, sticht eine hervor: die Ansprache Bundespräsident Richard von Weizsäckers im Jahr 1985. Aus der Sicht des 80. Jahrestags, der heute bevorsteht, markierte sie die Halbzeit, die 40. Wiederkehr des Kapitulationstages.

Die Rede war bemerkenswert und wurde international beachtet. Der Grund: Weizsäcker richtete den Blick jetzt über Verlust und Trauma hinweg auf einen anderen Aspekt: „Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung“, sagte er. „Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.“

Indem Weizsäcker den Kapitulationstag als Tag der Befreiung deutete, öffnete er den Blick auf die tieferen Ursachen für das deutsche Debakel. „Wir dürfen den 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar 1933 trennen“, dem Tag der Machtergreifung, forderte er. Mit anderen Worten: Nicht das Ende des Nazi-Staates war die eigentliche Katastrophe. Das Unglück lag „vielmehr in seinem Anfang“, im Wegschauen, „und im Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum Krieg führte“.

Der Gedanke war schon bei Adenauer angeklungen, als er am 8. Mai 1949 nach der Abstimmung über das Grundgesetz gesagt hatte, dieser Tag sei der erste freudige Tag „seit 1933“ gewesen. Weizsäcker aber führte aus, was Adenauer nur angedeutet hatte.

Was der Bundespräsident damals sagte, ist heute vor allem deshalb so interessant, weil vieles klingt, als spreche hier einer nicht etwa von der Blindheit der Deutschen vor Hitler im frühen 20. Jahrhundert, sondern von der Blindheit der Europäer vor Putin im frühen 21. Die eigentliche Ursache des Untergangs, so Weizsäcker damals nämlich, sei eine „schwache Demokratie“ gewesen, Demokraten, die es versäumt hätten, einem Gewaltherrscher und dem von ihm erzeugten „Massenwahn“ Einhalt zu gebieten. Deutschland hatte damals einem Mann den Weg geebnet, der wie Putin heute „durch Krieg“ die „Herrschaft über Europa“ wollte.

Weizsäcker erinnerte auch an Ursachen, die damals jenseits von Deutschland lagen, bei den demokratischen Nachbarn. Und auch hier erinnert vieles an die jüngste Geschichte. Wie 1991 nach dem Ende der Sowjetunion war auch 1918, nach dem Ende des deutschen Kaiserreiches, der Versuch gescheitert, durch ein System von Verträgen eine Friedensordnung in Europa zu schaffen. Wie heute vollzog Amerika auch damals eine Wende zum Isolationismus.

„America first“ gab es auch schon vor 100 Jahren

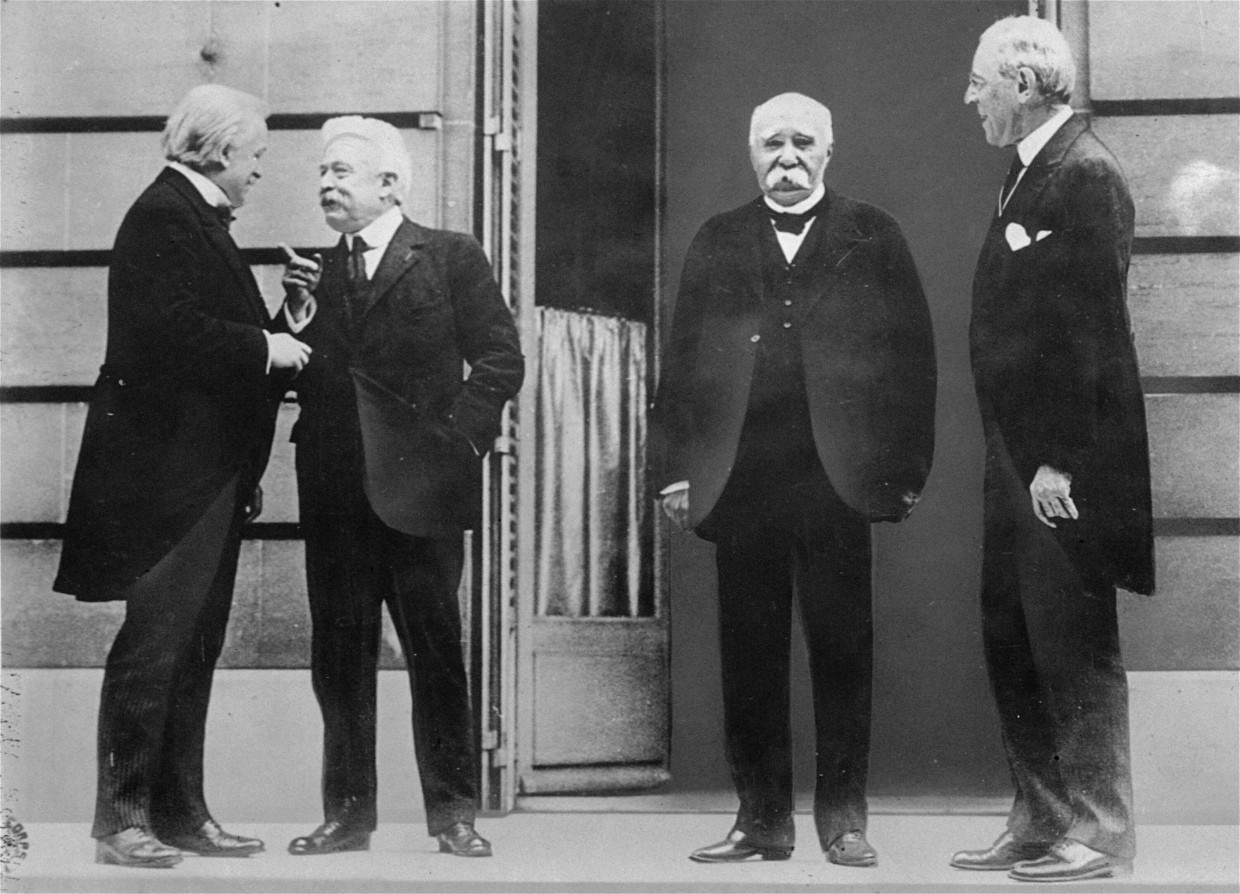

Gleich nach dem Ersten Weltkrieg war Präsident Woodrow Wilson zwar noch mit dem Anspruch aufgetreten, die Welt „safe for democracy“ zu machen, aber schon sein republikanischer Nachfolger, Warren G. Harding – ein Mann, der außerehelichen Sex durch Bestechung vertuschte – wandte dem alten Kontinent unter dem Slogan „We must be American first“ wieder den Rücken. Ähnlich wie heute Donald Trump wurde Harding damals von führenden Tycoons unterstützt, dem antisemitischen Automagnaten Henry Ford und dem Erfinder Thomas Edison.

In Europa schlug in den Jahrzehnten danach eine Demokratie nach der anderen fehl. Autoritäre, Herrscher und Diktatoren ergriffen die Macht in Russland Italien, Polen, Deutschland und Spanien, aber auch in mehreren kleineren Ländern. Viele suchten Expansion durch Krieg. Den Regelungen von 1918, sagte Weizsäcker, „hatte die Kraft gefehlt, Frieden zu stiften“. Am Ende habe dann ein „europäischer Bürgerkrieg“ gestanden.

Und noch auf eine weitere Ursache wies Weizsäcker hin. In Deutschland wie in anderen Ländern wurde das Abdriften in Terror und Krieg „durch den Versuch allzu vieler“ begünstigt, „nicht zur Kenntnis zu nehmen, was geschah“. Dabei lag vieles zutage. „Wer seine Ohren und Augen aufmachte, wer sich informieren wollte, dem konnte nicht entgehen, dass Deportationszüge rollten.“ Und nicht nur den Deutschen, sondern auch ihren Nachbarn wies Weizsäcker Verantwortung zu.

Das Ausland hätte Hitlers Aggressivität schließlich spätestens mit dem Anschluss Österreichs und dem Angriff auf die Tschechoslowakei erkennen können. Statt ihn aber zu stoppen, reagierten die Demokratien mit Appeasement. Weizsäcker zitierte Winston Churchills Wort, die Westmächte hätten die Katastrophe damals „arglos, nicht schuldlos“ mit ermöglicht. „Es gab viele Formen, das Gewissen ablenken zu lassen, nicht zuständig zu sein, wegzuschauen, zu schweigen.“

Der Bundespräsident hat damals Folgerungen für seine Zeit gezogen. Die Bundesrepublik, sagte er, hatte 1945 „die kostbare Chance“ zum Neubeginn. „Wir haben sie genutzt, so gut wir konnten.“ Nach innen habe man „an die Stelle der Unfreiheit … die demokratische Freiheit gesetzt“, und in der „Willkür der Zuteilung unterschiedlicher Schicksale“ habe man zugleich die „menschliche Kraft“ erprobt, „die Lasten anderer zu erkennen, an ihnen dauerhaft mitzutragen, sie nicht zu vergessen“.

Dieses „Mittragen“ war damals über eine Generation sowohl im Inneren als auch in der Außenpolitik die Grundlage des deutschen Wiederaufstiegs gewesen. Weizsäcker stellte denn auch fest, die Bundesrepublik habe „unter den freien Völkern des Atlantischen Bündnisses und der Europäischen Gemeinschaft“ einen großen Beitrag zum Frieden geleistet.

Demokratien schwächeln weltweit

Heute sind noch einmal vierzig Jahre vergangen, und wieder werden Demokratien ausgehöhlt und scheitern – nicht nur in Europa, sondern weltweit. Nach den Erkenntnissen des Instituts Freedom House ist die „globale Freiheit“ 2024 zum 19. Mal in Folge auf dem Rückzug. 2024 ist die Demokratie in sechzig Ländern schwächer geworden und nur in 34 stärker. Aus gescheiterten Demokratien sind in den letzten Jahrzehnten autoritäre Regimes geworden wie in Russland oder in der Türkei. In europäischen Staaten wie Ungarn und der Slowakei, Italien, Frankreich oder den Niederlanden gewinnen nationalistische Parteien an Boden und stellen in manchen Fällen die Herrschaft des Rechts infrage.

In Frankreich können die Demokraten keine stabilen Mehrheiten mehr bilden, in Südkorea steht der Präsident unter Putschverdacht, und in Deutschland sind die staatstragenden Parteien so schwach, dass sie im Bundestag keine Zweidrittelmehrheit mehr zustande bekommen. Die „Weimarer Verhältnisse“ drohen zur globalen Normalität der Demokratie zu werden. Zugleich erinnert ein neuer Techno-Autoritarismus oligarchischer Polit-Milliardäre in Ost und West an die Technologiebesoffenheit der Sowjetunion oder des Dritten Reiches. Was unter Hitler und Stalin Volksempfänger, Messerschmitt und Sputnik waren, sind heute Tiktok, Starlink und Hyperschallwaffe.

Auch der „starke Mann“ kommt wieder, wenn auch in unterschiedlichen Formen. Der eine sagt „America First“, wo er eigentlich „Me first“ meint, der andere gibt seinem erstrebten Großreich pseudoreligiöse Namen wie „dreieiniges Russland“ und leugnet das Existenzrecht seiner Nachbarn.

Manche dieser neuen Egomanen, Trump zum Beispiel oder auch Xi Jinping oder Orbán, begnügen sich vorerst damit, die Freiheit ihrer Bürger zu bedrohen. Andere, wie Putin oder Erdoğan, greifen zum Krieg. Auch im demokratischen Israel beschuldigt die Opposition den Ministerpräsidenten, er nutze den Krieg für persönliche Ziele.

Wie zwischen den Weltkriegen verlieren Friedensregeln und Organisationen ihre Bindekraft. Vereinte Nationen und OSZE sind entwertet, die NATO in Gefahr, die Europäische Union nach dem Brexit geschwächt. Quer über die Kulturkreise schließen sich so unterschiedliche Diktaturen wie China, Russland, Iran und Nordkorea zusammen, jedes Land aus eigenen Interessen, aber auch, um weltweit die Demokratie als solche zu bekämpfen. Was Weizsäcker als „europäischen Bürgerkrieg“ beschrieben hat, kommt als globalisierter Kampf zwischen Freiheit und Totalitarismus wieder. In der Ukraine ist dabei aus einem kalten Krieg ein heißer geworden.

Deutschland muss eine Führungsrolle übernehmen

Auch die Blindheit ist wieder da. So wie seinerzeit viele die Gefahr durch Hitler ignoriert haben, so übersehen heute viele die Gefährlichkeit Putins und seiner Diktatorenbrüder. Nach seinem ersten Angriff auf die Ukraine vor elf Jahren versprachen sich die westlichen Alliierten in der NATO zwar, mehr für ihre gemeinsame Verteidigung auszugeben, aber trotzdem taten viele fast nichts. So wie man Hitler nach dem Anschluss Österreichs und der Zerschlagung der Tschechoslowakei seine Beute ließ, um ihn zu besänftigen, ist es heute im Westen beinahe Konsens, dass Russland die eroberten Teile der Ukraine einstweilen behalten kann, wenn er so tut, als wolle er Frieden. Während Putin seinen mörderischen Krieg immer weiter steigert, weigert der amtierende Bundeskanzler sich, ihm die Niederlage zu wünschen.

Wie die Autokraten der Zwischenkriegszeit werden auch viele der neuen Egomanen von Mehrheiten getragen. Die Amerikaner wählen Trump. Die Russen können zwar längst nicht mehr frei wählen, aber Umfragen scheinen zu zeigen, dass die meisten Putin unterstützen oder dulden. Auch die Deutschen haben nach Jahrzehnten der von Amerika geborgten Sicherheit lange die Augen vor Putins jahrzehntelangen Aggressionen verschlossen. 2001, mitten im Horror des Tschetschenienkrieges, hatten 43 Prozent eine gute Meinung von ihm, und einen Monat nach seinem Einmarsch in Georgien fanden 55 Prozent das bilaterale Verhältnis „sehr gut“.

Jetzt steht Deutschland vor der achtzigsten Wiederkehr des Tages, als der Krieg zu Ende ging. Seit Weizsäckers Rede hat es die „kostbare Chance der Freiheit“ genutzt, aber jetzt droht einiges zu misslingen. In Deutschland ist die Putin-hörige AfD zur zweitstärksten Kraft geworden, und Friedrich Merz hat im Januar gesagt, wenn das so weitergehe, drohe die übernächste Wahl, 2033, im vollen Sinn zu einem neuen „Dreiunddreißig“ zu werden.

Zugleich sind Deutschlands Bündnisse bedroht. Der wohlwollende Hegemon Amerika wird zum Paten im Stil der New Yorker Mafia. Die NATO hat Risse, und in der EU hat es seit dem Verfassungsvertrag von 2007 zwar viel Reformgerede aber keine echte Vertiefung mehr gegeben. Putin und Trump versuchen, Europa zu schwächen oder zu zerstören.

Deutschland wird sich in dieser Lage an die Botschaft des 8. Mai 1945 erinnern müssen: Es wird seine Demokratie nur schützen können, wenn es sich mit anderen Demokratien zusammenschließt. Was Adenauer 1949 sagte, gilt weiter: Die „Verbundenheit mit der freien Welt“ ist die „Voraussetzung“ für den Erfolg der deutschen Demokratie. Solidarität und Demokratie, Deutschlands Werte, sind Deutschlands Interessen.

Aber bloße Verbundenheit ist nicht mehr genug. Weil Amerika ausfällt, ist die Führungsrolle vakant. Deutschland darf sich nicht mehr wie in den letzten achtzig Jahren vor allem als Empfänger von Schutz betrachten. Weil Amerika sich abwendet, muss es zusammen mit anderen selbst ein führender Beschützer werden.

Deutschland muss aufschließen zu den Ländern in NATO und EU, welche in Europa Verantwortung schultern. Frankreich und Großbritannien gehören dazu, aber auch kleinere Nationen wie Dänemark oder Estland. Und weil Putins Krieg in Europa Teil eines globalen Kampfes der Diktaturen gegen die Demokratie geworden ist, beschränkt sich die interessen- und wertegeleitete Verpflichtung zum gemeinsamen Schutz heute nicht mehr nur auf NATO und EU. Sie umfasst auch Staaten außerhalb von Deutschlands Bündnissen, vor allem aber die Ukraine.

Adenauer hatte diesen Auftrag am 8. Mai 1949 in die Worte gefasst: „Wir wünschen, dass Gott dieses Volk und dieses Werk segnen möge, zum Segen Europas und zum Segen des Friedens in der Welt!“ Manchen Heutigen wird das pathetisch und fremd klingen. Aber schon diese Fremdheit zeigt, wie weit der Tag zurückliegt, als Demokratien wussten, dass sie nur gemeinsam stark sein können.