Ist Frankreich mitverantwortlich für den iberischen Blackout? Nach dem stundenlangen Stromausfall in Spanien und Portugal richten sich die Schuldzuweisungen auch an den Nachbarn auf der anderen Pyrenäenseite. Frankreich habe zwar akut geholfen, davor aber seit Jahren den Ausbau der grenzüberschreitenden Leitungen blockiert, lautet der Vorwurf von verschiedenen Seiten. Das habe zur Folge, dass die Iberische Halbinsel sehr mangelhaft an den Rest Europas angeschlossen sei und im Krisenfall nur wenig Strom aus dem Ausland beziehen könne. Der französische Verweis auf die umweltpolitischen Herausforderungen, die der Netzausbau im Gebirge und an der Küste mit sich bringe, sei nur vorgeschoben.

„Jetzt ist der Moment, dass Frankreich sich darüber klar wird, dass die Interkonnektivität auf jeden Fall kommen muss“, mahnte Spaniens Umweltministerin Sara Aagesen, die zugleich stellvertretende Regierungschefin ist, in einem Interview mit der Zeitung „El País“. Sie zeigte sich „überzeugt, dass man die Umweltauswirkungen abmildern kann“. Schon länger ist der Ton zwischen Madrid und Paris in Energiefragen rau. Frankreich zögere mit dem Netzausbau, weil es „keine Konkurrenz für seine Kernenergie durch den billigen Strom aus erneuerbarer Energie von der Iberischen Halbinsel bekommen will“, sagte unlängst Nicolás González Casares, sozialistischer Europaabgeordneter und Berichterstatter der jüngsten EU-Strommarktreform.

In Paris ist man dieser Tage bemüht, den Streit nicht anzuheizen und den Austausch mit Madrid zu suchen. Symbolisch dafür steht ein Gespräch zwischen Aagesen und Frankreichs Industrie- und Energieminister Marc Ferracci von Anfang dieser Woche. Danach versicherten beide Seiten diplomatisch, dass man bei der Suche nach der Ursache des Blackouts zusammenarbeiten und gemeinsam die nötigen Lehren ziehen wolle. „Zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich keine voreiligen Schlussfolgerungen zu den Ursachen des Stromausfalls ziehen“, teilte Ferraccis Sprecherin mit. Das Ministertreffen habe zum Ziel gehabt, Erfahrungen auszutauschen und einen Vorfall wie vergangene Woche in Zukunft zu verhindern.

Nicht im französischen Interesse

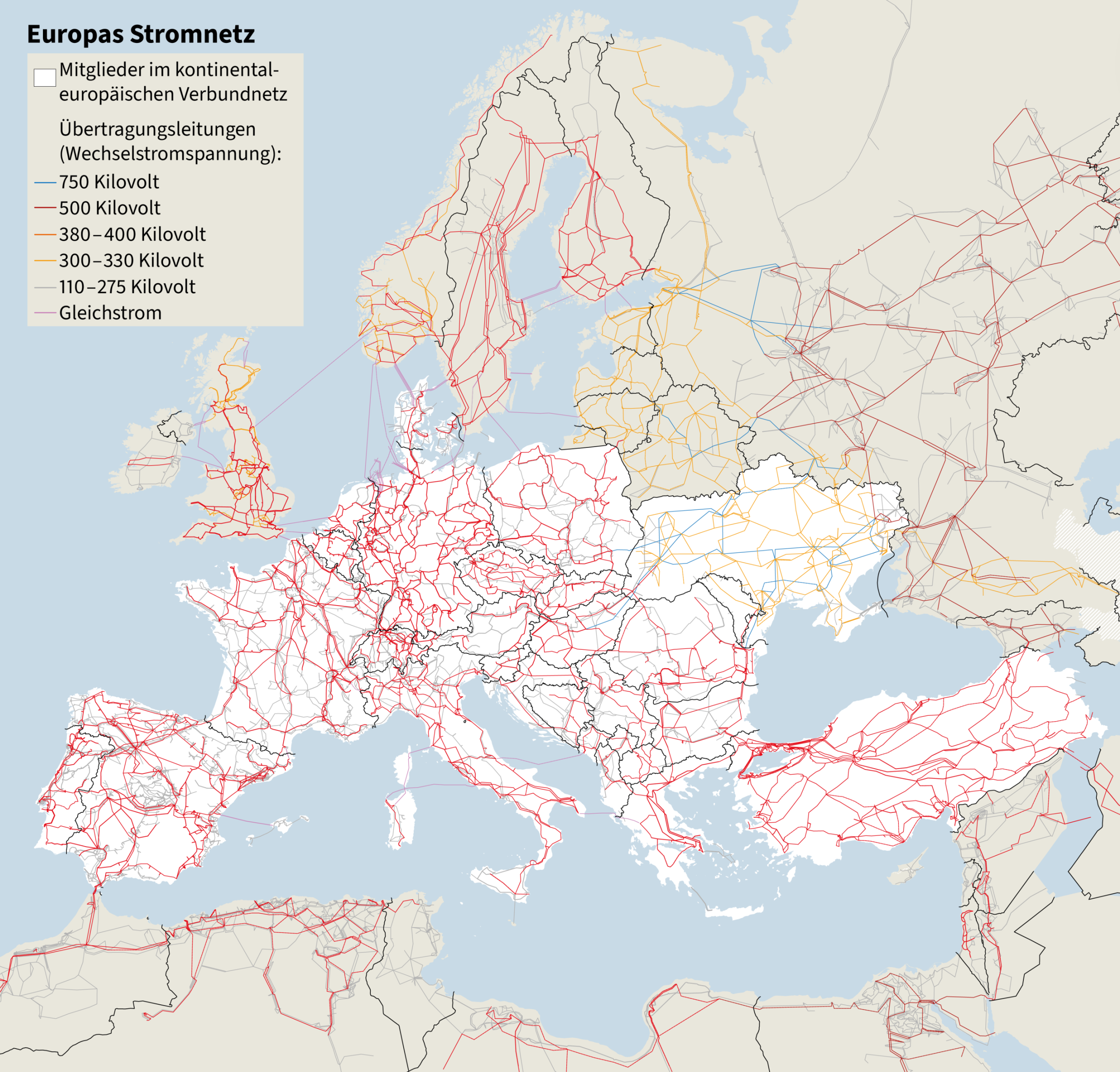

Im europäischen Stromnetz ist der schlechte Anschluss der Iberischen Halbinsel an Frankreich schon seit Jahren als Achillesferse bekannt. Die Interkonnektivität der Stromerzeugung liegt hier bei weniger als drei Prozent, obwohl das EU-Ziel schon für das Jahr 2020 zehn Prozent lautete. 2030 sollen gar 15 Prozent erreicht werden. Und tatsächlich verzögern neben der herausfordernden Geographie auch divergierende wirtschaftliche Interessen den Bau neuer Stromverbindungen.

Paris blockiere diesen nicht offiziell, aber es gebe nun mal strukturelle Hindernisse, sagt der Energiefachmann Ignacio Urbasos vom spanischen Forschungsinstitut Real Instituto Elcano. „Während Spanien viel gewinnen würde, ist der zusätzliche Nutzen für Frankreich geringer: Frankreich ist bereits gut mit dem übrigen Europa verbunden, und die Verbindung mit Spanien bringt weniger Vorteile. Außerdem stoßen Projekte zur Stromverbindung oft auf heftigen Widerstand in der Bevölkerung“, erklärt Urbasos. Das schwäche die Widerstandsfähigkeit des gesamten europäischen Stromnetzes, da Spaniens erneuerbare Ressourcen so nicht vollumfänglich in der EU genutzt würden.

Auf der anderen Seite der Pyrenäen sieht man die Sache etwas anders. „Aus französischer Sicht haben die Spanier viel zu schnell und unkoordiniert ihre Kapazitäten zur Erzeugung erneuerbaren Stroms ausgebaut, den sie nun exportieren wollen“, berichtet Marc-Antoine Eyl-Mazzega, Energiefachmann am Französischen Institut für Internationale Beziehungen (Ifri). Das sei auf kürzere Frist nicht im französischen Interesse, weil noch mehr Solarstrom die Wirtschaftlichkeit der französischen Kernkraftwerke schmälere. Zudem kosteten die neuen Leitungen hier besonders viel Geld. „Das Terrain der Pyrenäen treibt die Kosten für den Netzausbau in die Höhe, und in Frankreich stellt man sich die Frage, warum man dafür zahlen soll“, sagt Eyl-Mazzega.

Diese unterschiedlichen Interessen unter einen Hut zu bringen, ist nicht leicht. Erschwerend hinzu kommt, dass die jüngste Inflationswelle die Kosten für den Netzausbau noch einmal kräftig hat ansteigen lassen. Ifri-Fachmann Eyl-Mazzega taxiert die Zunahme auf 40 bis 50 Prozent im Vergleich zu vor fünf Jahren. „Die Spanier hätten es natürlich gerne, dass die französischen Verbraucher oder die EU dafür zahlen“, sagt er.

Zwist nicht nur in Stromfragen

Die Verhandlungen in Brüssel laufen. Eyl-Mazzega geht davon aus, dass in den kommenden Monaten zusätzliche Finanzmittel aus dem europäischen Fördertopf „Connecting European“ fließen. Ein angedachtes Stromkabel durch die Pyrenäen werde man wegen des Widerstands von Bauern und Umweltschützern zwar beerdigen, die geplante Leitung durch den Golf von Biskaya dürfte aber realisiert werden. „Wenn sie fertig wird, wird der Stromverbrauch deutlich gestiegen sein, zudem dürften die Spanier dann vermehrt nachts französischen Atomstrom importieren“, sagt Eyl-Mazzega.

Die geplante 400 Kilometer lange Unterwasserleitung durch den Golf von Biskaya soll die Stromaustauschkapazität zwischen Frankreich und Spanien deutlich von 2,8 auf 5 Gigawatt steigern. Diese Zunahme entspricht rechnerisch der Leistung von zwei mittelgroßen Kernreaktoren. Der französische Übertragungsnetzbetreiber RTE plant eine Inbetriebnahme im Jahr 2027.

Nicolas Goldberg, Energieberater am Pariser Institut Colombus Consulting, findet es vor dem Hintergrund dieses laufenden Projekts denn auch etwas hart, Frankreich an den Pranger zu stellen, auch wenn Paris nicht immer treibende Kraft beim Netzausbau war. „Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine Anzeichen dafür, dass mehr Verbindungen irgendetwas verhindert hätten“, gibt er mit Blick auf den jüngsten Blackout und die noch unklaren Ursachen jedoch zu bedenken. Man sollte das Ende der Untersuchung abwarten, bevor man mit dem Finger aufeinander zeigt.

Dabei gibt es energiepolitisch zwischen Paris und Madrid nicht nur in Stromfragen Zwist. In Spanien, aber auch in Portugal hat man nicht vergessen, wie mühsam es war, Frankreich 2022 vom Bau einer Erdgas- beziehungsweise Wasserstoffpipeline zu überzeugen. Erst nach schwierigen Verhandlungen, in denen auch Deutschland eine wichtigere Rolle spielte, einigte man sich auf das Projekt „H2Med“. Nachdem der Bau einer Landleitung über die Pyrenäen am französischen Widerstand gescheitert war, soll nun eine geplante Unterwasserleitung von Barcelona nach Marseille führen. Die Inbetriebnahme wurde bislang für das Jahr 2030 in Aussicht gestellt.

Dass dieser Zeitplan nicht mehr ansatzweise zu halten ist, ist in Fachkreisen jedoch schon lange ein offenes Geheimnis. „H2Med ist ein Projekt für die nächsten 15 bis 20 Jahre, aus 2030 wird nichts mehr“, zeigt sich der Ifri-Fachmann Eyl-Mazzega überzeugt. Das Projekt sei nicht nur sehr teuer, auch sei der Wasserstoffhochlauf heute ganz anders als 2023 gedacht. Auch in Spanien sei man da „viel realistischer geworden“. Madrid halte am Projektzeitplan offiziell fest, weil es dafür europäische Fördergelder gibt, werde die Pipeline ohne private Investoren aber nie bauen können – und die hätten daran aktuell kein Interesse.