Paris, am Quai d’Orsay, 9. Mai 1950. Fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hält der französische Außenminister Robert Schuman eine Rede, die Geschichte machen wird. In seinem französischen Text, der nach Ansicht des luxemburgischen Historikers Gilbert Trausch durch die Übersetzung „ein Großteil des sprachlichen Glanzes“ verliert, schlägt Schuman vor, „die Gesamtheit der französisch-deutschen Kohle- und Stahlproduktion einer gemeinsamen Hohen Behörde zu unterstellen“. Für Schuman handelte es sich um „einen begrenzten, doch entscheidenden Punkt“, um ein dem Frieden dienendes „organisiertes und lebendiges Europa“ zu schaffen. Das Projekt stand weiteren Ländern offen.

Frieden in Europa konnte es für Schuman nur auf der Grundlage einer Aussöhnung Deutschlands und Frankreichs geben, aber hierfür bedurfte es – und das bleibt eine Lektion für unsere Zeit – nicht nur salbungsvoller Worte, sondern entschlossenen Handelns. „Europa wird nicht von heute auf morgen und nicht am Reißbrett entstehen. Erst greifbare Erfolge werden zu einer echten Solidarität führen“, betonte der Außenminister. „Die Vereinigung der europäischen Nationen erfordert, dass der Jahrhunderte alte Gegensatz zwischen Frankreich und Deutschland ausgelöscht wird.“

Schuman verkörperte den Wunsch nach Aussöhnung

Robert Schuman (1886 bis 1963) vertrat als Minister natürlich französische Interessen, aber er vermochte dank seines Lebenslaufs den Wunsch nach deutsch-französischer Aussöhnung zu verkörpern. Als Sohn eines Franzosen und einer Luxemburgerin in Luxemburg geboren und in Lothringen aufgewachsen, besaß Schuman zunächst die deutsche Staatsbürgerschaft. Französischer Staatsbürger wurde er nach dem Ersten Weltkrieg.

Schumans Muttersprache war Luxemburgisch, seine zweite Sprache Deutsch. Französisch lernte er erst in der Schule. In Bonn, Berlin, München und Straßburg studierte er Jura. In Frankreich widmete er sich der Politik, unter anderem war er Parlamentsabgeordneter, Außenminister, Justizminister und, als Krönung, Premierminister.

Für die Würdigung des Vorschlags Schumans erweist sich ein Rückblick auf schmerzhafte Kapitel der Geschichte Deutschlands und Frankreichs als hilfreich. Die sich seit dem 19. Jahrhundert entfaltende Industrialisierung beruhte lange Zeit auf dem Vorhandensein von Kohle und Stahl. Für die Erzeugung von Stahl, der unter anderem Verwendung in der Rüstungsindustrie fand, bedurfte es der Verhüttung von Eisenerz, für die als Energieträger überwiegend Kohle Verwendung fand. (Das Ölzeitalter hatte noch nicht begonnen.)

Ein „Ressourcenkampf“ als Ursache der Konflikte

Eine sehr bedeutende europäische Region, in der umfangreiche Lagerstätten von Kohle und Eisenerz gefunden wurden, lag beiderseits des Rheins von Lothringen im Süden bis nach Westfalen im Norden. Die deutsch-französischen Konflikte seit Beginn der Industrialisierung lassen sich mit den Worten des Historikers Anselm Doering-Manteuffel als ein „Ressourcenkampf“ um die „kontinentaleuropäische Kohle- und Stahlindustrie“ verstehen. Die Kohle- und Stahlindustrie wird häufig unter dem Begriff Montanindustrie zusammengefasst.

Dieser Kampf wurde in mehreren Runden ausgetragen. Der deutsch-französische Krieg 1870/71 endete mit der Abtretung Elsass-Lothringens an das Deutsche Kaiserreich, das danach die umstrittenen Ressourcen überwiegend kontrollierte und eine „enge wirtschaftliche Beziehung zwischen der Schwerindustrie des Ruhrgebiets und derjenigen Nordfrankreichs“ (Doering-Manteuffel) herbeiführte. Im Ersten Weltkrieg musste zudem die belgische Schwerindustrie für die deutsche Rüstung arbeiten.

Nach dem Ersten Weltkrieg und der Rückgabe Elsass-Lothringens an Frankreich versuchte Paris, die Kontrolle über das Ruhrgebiet und damit über den Großteil der Eisenerz- und Kohlevorkommen zu erlangen. Mit der Begründung, Deutschland erfülle seine Reparationsverpflichtungen nicht, besetzten französische und belgische Truppen Anfang 1923 das Ruhrgebiet.

„Der Kampf geht um die Kolonisierung Deutschlands“, schrieb Arthur Feiler in der „Frankfurter Zeitung“. Paris strebe die Zusammenführung der Schwerindustrien beider Länder unter seinem Dach an. Die Vereinigten Staaten und Großbritannien zwangen Frankreich, seine Pläne aufzugeben.

Bilaterale Kartelle kontrollierten den Markt

Anschließend bildeten deutsche und französische Unternehmen bilaterale Kartelle, um den Markt zu kontrollieren. Diese Marktorganisation blieb auch nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erhalten, nach dem Sieg der Wehrmacht in Frankreich im Jahre 1940 dann wieder unter deutscher Kontrolle. „Jean Monnet, Robert Schuman, Paul-Henri Spaak waren wie einige Ruhrindustrielle oder wie Ludwig Erhard, der Wirtschaftsminister im deutschen Wiederaufbau, vor 1945 mit der Organisation und dem Ausbau des westeuropäischen Montankartells befasst“, schrieb Doering-Manteuffel.

Nach dem Zweiten Weltkrieg entwarf Jean Monnet (1888 bis 1979) als erster Leiter der Planbehörde einen nach ihm benannten Plan, der eine französische Oberaufsicht über die Montanindustrie zwischen Lothringen und Ruhr festschreiben wollte. Die Idee, das Ruhrgebiet nicht mehr in einen deutschen Staat einzugliedern, hatte Charles de Gaulle im Februar 1945 in einer Rede formuliert.

Monnet entstammte einer südwestfranzösischen Familie, die den Handel mit Cognac betrieb. Er war in der internationalen Politik und Geschäftswelt sehr gut vernetzt, zudem hatte er viele Jahre in den Vereinigten Staaten, in China und in Großbritannien verbracht und Reisen in weitere Länder unternommen.

Frankreich wurde von den Vereinigten Staaten gebremst

Der Monnet-Plan versuchte zunächst, in alter Tradition die Zukunft der westeuropäischen Montanindustrie mit staatlicher Machtpolitik anzupacken. Er sah eine starke Ausweitung der französischen Stahlproduktion und eine Modernisierung der wenig produktiven französischen Industrie vor; im Gegenzug sollten die Produktion der deutschen Stahlindustrie reglementiert und Deutschland zu umfangreichen Lieferungen von Koks und Kohle verpflichtet werden.

Wie nach dem Ersten Weltkrieg wurde Frankreich von den Vereinigten Staaten gebremst. Im Verein mit Großbritannien beharrten die Vereinigten Staaten im entstehenden Systemkonflikt mit der Sowjetunion auf der Gründung eines westdeutschen Staates durch eine Zusammenfassung der drei westlichen Besatzungszonen zur Bundesrepublik Deutschland.

Seit April 1949 nahm die Aufsicht über die deutsche Kohle- und Stahlerzeugung die Internationale Ruhrbehörde wahr, die von den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und den Beneluxländern kontrolliert wurde. Nach ihrer Gründung trat auch die Bundesrepublik diesen Ländern bei. Monnets Plan, der einen Zugriff Frankreichs auf die wirtschaftlichen Ressourcen der Ruhr vorsah, ließ sich nicht verwirklichen.

Eile tat not

Eine zweite Vorstellung der Amerikaner kam dagegen seinen Interessen entgegen. Mit dem Marshallplan unterstützten die Vereinigten Staaten grenzüberschreitende wirtschaftliche Projekte in Westeuropa; allerdings verlangten sie einen Respekt wettbewerbspolitischer Prinzipien. Freien Handel betrachtete Frankreich damals nicht als Bürde, sondern als Chance für seine Wirtschaft. „Sollte sich Frankreich demnächst bei internationalen Konferenzen auf den freien Handel einlassen, so tut es dies nicht wegen etwaiger Pressionen aus diesem oder jenem Land, sondern weil es ein nationales Erfordernis darstellt“, hatte der Wirtschaftspolitiker Robert Marjolin schon Anfang 1946 geschrieben.

Eile tat not. Angesichts des Systemkonflikts zwischen Ost und West, der Ängste vor einem neuen Krieg weckte, und wegen der Notwendigkeit der Modernisierung der französischen Stahlindustrie, hielt Monnet eine Bündelung der Kräfte mit Deutschland unverändert für notwendig. Anstelle nationaler Machtpolitik plädierte er nun für eine Kooperation über die Grenzen hinweg. „Wer konnte, ehe es zu spät war, Frankreich und Deutschland verbinden, wie konnte man ihnen noch ein für beide Länder gemeinsames Interesse einpflanzen?“, fragte er sich.

„Gewaltige symbolische Bedeutung“

Die Lösung erblickte der Franzose in einer grenzüberschreitenden Zusammenführung von Kohle und Stahl („Montanunion“), der er eine „gewaltige symbolische Bedeutung“ beimaß, die aber auch konkreten wirtschaftlichen Zwecken diente. Denn es sollten „nicht nur alle Zolltarife abgeschafft werden, sondern auch alle unterschiedlichen Transporttarife“, bemerkte Trausch. „Frankreich will sich den freien Zugriff zur Ruhrkohle auf lange Dauer sichern.“ Auch sollte der Vertrag einen deutschen Stahlexport zu künstlich niedrigen Preisen („Dumping“) verhindern.

Die wirtschaftliche Kräftigung Frankreichs diente auch dem Ziel, den wackelig gewordenen Anspruch Frankreichs als eine erstrangige politische Macht aufrechtzuerhalten. Frankreich war eine offizielle Siegermacht des Zweiten Weltkriegs, aber wirtschaftlich stark mitgenommen und mit Unruhe in seinem Kolonialreich, unter anderem in Indochina, konfrontiert. Speziell in Großbritannien, das Paris aus seinen kontinentaleuropäischen Wirtschaftsplänen heraushalten wollte, wurden die Bestrebungen, die Kohle- und Stahlindustrie in Westeuropa zusammenzuführen, als ein Versuch Frankreichs betrachtet, seinen wankenden Großmachtstatus zu stabilisieren.

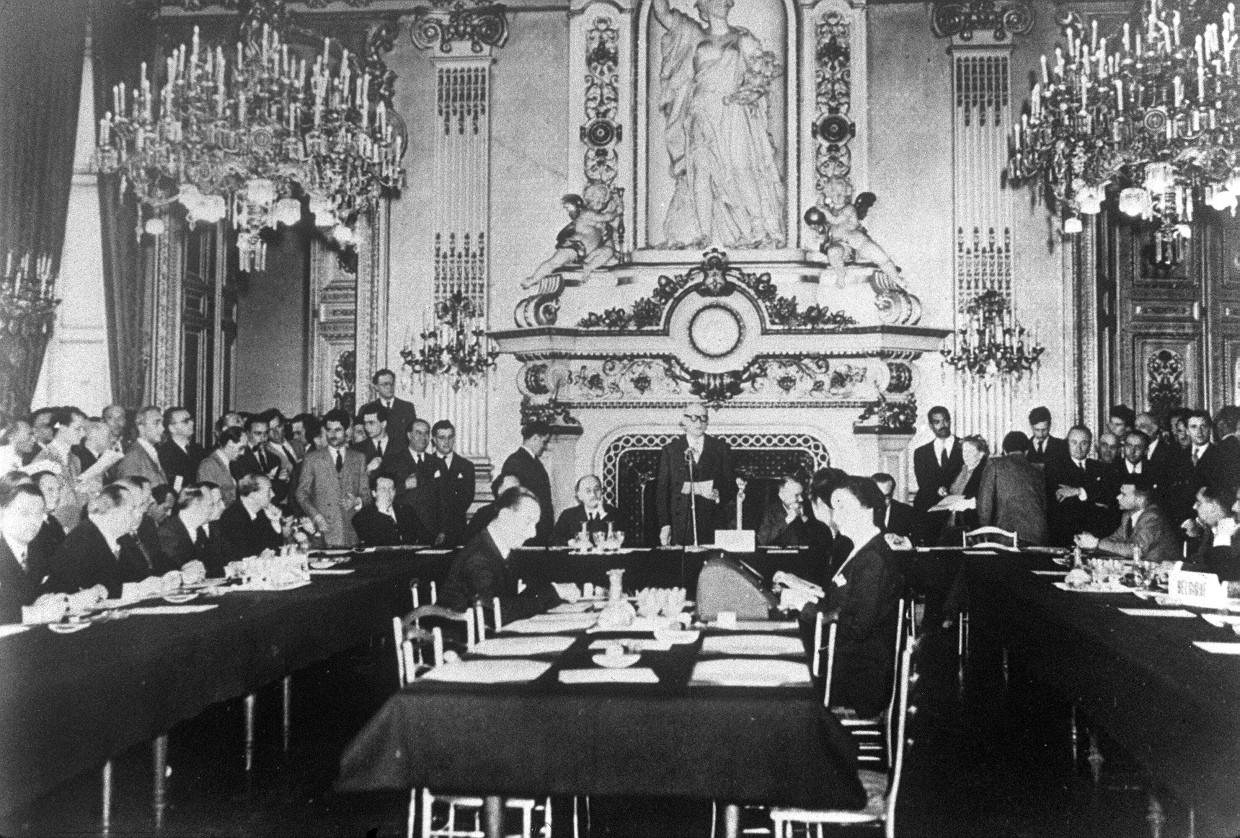

Der Plan, den Schuman am 9. Mai 1950 im Uhrensaal des Außenministeriums vorstellte und der seinen Namen trägt, stammte eigentlich von Monnet. In der F.A.Z. würdigte Hans Baumgarten diese „Außenpolitik von hohem Rang“, und er konstatierte: „Wie sehr der Geist des Schuman-Plans den offenen Wünschen und den geheimen Sehnsüchten der Welt entspricht, zeigt sich darin, dass niemand, der Anspruch darauf erhebt, ernst genommen zu werden, ihm zu widersprechen vermag.“ Verwirklichen lasse sich die bald Montanunion genannte Zusammenführung der von starken Eigeninteressen getriebenen Industrien nur, „wenn eine große Idee und ein fast körperlicher Zwang dahintersteht, mit diesem Mittel auf die Dauer sein nacktes Leben zu erhalten“.

Die verbreitete Kriegsangst führte auch Baumgartens Feder, wenn er schrieb: „Die Angst, ohne die schnelle Zusammenfassung seine gesamte lebenswerte Existenz zu verlieren, muss noch größer sein als die Furcht, durch die Zusammenfassung der Märkte und Völker vielleicht vorübergehend einen Teil seiner Einnahmen, ja womöglich die Beschäftigung einzubüßen.“

Divergierende Ansichten über den wirtschaftlichen Nutzen

Die Bundesrepublik stimmte der Montanunion zu, obgleich die Ansichten über den wirtschaftlichen Nutzen auseinandergingen. „Meine Damen und Herren, wenn dieser Schritt, die Schaffung der Montanunion, nicht getan wird, besteht in absehbarer Zeit für Europa keine Hoffnung mehr, es besteht keine Hoffnung für wirtschaftliche und keine Hoffnung für politische Gesundung“, sagte Bundeskanzler Konrad Adenauer (1876 bis 1967) in einer Bundestagsdebatte.

Mit der Montanunion konnte Adenauer die von ihm angestrebte Westbindung der Bundesrepublik festigen. Zudem war mit der gleichberechtigten Teilnahme an Verhandlungen eine Rückkehr Deutschlands auf die internationale Bühne verbunden. Vorbehalte äußerte unter anderem Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard. Er wollte verhindern, dass wirtschaftliche Interessen der deutschen Unternehmen unbesehen auf dem Altar einer engen politischen Zusammenarbeit in Europa geopfert würden.

Gerade die Umsetzung großer Entwürfe kann sich als schwierig erweisen. Monnet hatte gehofft, die Montanunion ließe sich innerhalb weniger Monate verwirklichen. Tatsächlich dauerten die Verhandlungen lange Zeit, weil unterschiedliche Interessen unter einen Hut zu bringen waren. Im Verlauf erfuhr der Plan mehrere Änderungen.

Im Juli 1952 trat der Vertrag formal in Kraft

Am 18. April 1951 unterzeichneten Regierungsvertreter Belgiens, der Bundesrepublik Deutschland, Frankreichs, Italiens, Luxemburgs und der Niederlande in Paris schließlich den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl mit einer Laufzeit von 50 Jahren. Mit ihr endete die Aufsicht der Ruhrbehörde über die deutsche Kohle- und Stahlförderung.

Nach seiner Ratifizierung trat der Vertrag über die Montanunion am 23. Juli 1952 formal in Kraft. In der Praxis entstanden gemeinsame Märkte für Kohle und Stahl in den sechs Mitgliedstaaten erst im Frühjahr 1953.

Schon ein halbes Jahr später fragte Wilhelm Throm in der F.A.Z.: „War unsere Unterschrift unter den Montanvertrag nicht doch ein Fehler?“ Throm diagnostizierte ein „gigantisches Kartell“, das die Preise für Kohle und Stahl künstlich hochhalte, zudem beklagte er eine Überregulierung, vor allem aber erkannte er keine Fortschritte auf dem Weg zu einem umfassenderen gemeinsamen Markt.

„Von Anfang an war klar, dass die Montanunion als ein von Politikern entworfenes Integrationsexempel wirtschaftlich nur ein Beginn, nur ein Übergang sein kann“, schrieb der Journalist. „Mit diesem Anfang sollte die Tür aufgeschlossen werden zum umfassenden gemeinsamen Markt in Europa.“

Der liberale Ökonom Wilhelm Röpke betonte die Gefahr einer Übertragung nationalstaatlicher planwirtschaftlicher Versuche auf die europäische Ebene. „Ein Europa, das das souveräne Recht ausübt, Planwirtschaft zu treiben, Devisen zu kontrollieren und vorzuschreiben, was wir zu investieren haben und was nicht, Industrie zu sozialisieren, den Kontinent durch Zollmauern und andere Handelshemmnisse abzuschließen, ein solches Europa ist nicht viel besser – ja in mancher Beziehung sogar schlechter als eine einzelne nationale Regierung, die dasselbe tut“, wetterte Röpke. (F.A.Z. vom 12. September 1953).

Keimzelle der Europäischen Union

So schlimm ist es nicht gekommen. Die in dem Vertrag vorgesehenen Institutionen entwickelten sich allmählich weiter. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl kann als Keimzelle der Europäischen Union und des Binnenmarkts betrachtet werden.

Der Vertrag über die Montanunion sah als oberstes Exekutivorgan die Hohe Behörde mit Sitz in Luxemburg vor, deren Leitung Monnet übernahm. Die Hohe Behörde, die erste supranationale Institution im neuen Europa, ging 1967 in der Kommission der damaligen Europäischen Gemeinschaft auf, der Vorläuferin der Europäischen Union.

Die Interessen der nationalen Regierungen gegenüber der Hohen Behörde sollte in der Montanunion ein Rat wahrnehmen, aus dem der heutige Rat der Staats- und Regierungschefs der EU sowie diverse Ministerräte entstanden. Die Idee des in der ursprünglichen Konzeption Monnets nicht vorgesehenen Rats der Minister bestand darin, die Macht der supranationalen Hohen Behörde einzuhegen.

Der Vertrag über die Montanunion sah ferner eine aus Parlamentariern der Mitgliedstaaten gebildete Gemeinsame Versammlung vor, die als Vorläuferin des Europäischen Parlaments angesehen werden darf. Und auch an die Gerichtsbarkeit war gedacht: Bei Streitigkeiten sollte ein Gerichtshof über die Auslegung des Vertrags über die Montanunion entscheiden. „Auch die Spannungen, die heute zwischen der Kommission, dem Ministerrat und dem Europäischen Parlament bestehen, gehen auf den Schuman-Plan zurück, sie waren sozusagen von Beginn an miteingebaut“, kommentierte Trausch.

Als der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl im Sommer 2002 auslief, spielte die Montanunion in der Praxis keine bedeutende Rolle mehr. In wirtschaftlicher Hinsicht hatte sich die enge Bindung von Kohle und Stahl mit der Nutzung von Rohöl als Energieträger aufgelöst; auch besaß die Stahlindustrie in Europa längst nicht mehr jene überragende Bedeutung wie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Eine Industriepolitik, die interventionistischer war als ursprünglich angelegt, hatte zu den Schwierigkeiten der Branche beigetragen. Aus ehemaligen Hochindustriezentren wurden Regionen, die den notwendigen Strukturwandel unterschiedlich gut bewältigten.

Die Mythenbildung hat längst eingesetzt

Jean Monnet, Robert Schuman und Konrad Adenauer zählen längst zu den „Gründervätern Europas“. Monnet wurde 1979 vom Rat der Staats- und Regierungschefs zudem zum ersten „Ehrenbürger Europas“ ernannt – eine seltene und hohe Auszeichnung, die seitdem nur Helmut Kohl und Jacques Delors erhalten haben.

Um den Beginn der europäischen Zusammenarbeit und um die sich handelnden Personen hat längst eine Mythenbildung eingesetzt. Ein französischer Autor bezeichnete den Schuman-Plan gar als eine „wundersame Premiere in der Geschichte der Menschheit“. So hoch muss man nicht greifen.

Unbestreitbar waren Monnet, Schuman und Adenauer jedoch Männer, die in einem entscheidenden Moment der Geschichte den Willen und die Kraft besaßen, eine unselige Vergangenheit hinter sich zu lassen und einen Schritt in eine Zukunft zu wagen, dessen Folgen für sie nicht übersehbar sein konnten, von dessen Notwendigkeit sie jedoch überzeugt waren. Das ist mehr, als die meisten Menschen von sich behaupten können.

Die Gründung der Montanunion verdeutlicht die fundamentale Bedeutung einer Zusammenarbeit von Frankreich und Deutschland für die Entwicklung der beiden Länder wie für Europa – und sie erinnert daran, dass es nicht geschadet hat, wenn wohlwollende Vereinigte Staaten von Amerika bereit waren, in kritischen Momenten einen Blick auf Europa zu werfen.