Am Ende waren es genau vierzig Tage. So lange dauerte es vom „Tag der Befreiung“, an dem US-Präsident Donald Trump die ganze Welt mit hohen Zöllen überzog, bis zu der Einigung mit China, die allermeisten Zölle für neunzig Tage auszusetzen oder ganz zu streichen. Vierzig Tage lagen zwischen den Zolltabellen im Rosengarten des Weißen Hauses in Washington und einer gemeinsamen Erklärung.

Die wurde in einer alten Villa mit Blick über den Genfer See entworfen, in der sonst der schweizerische Botschafter bei den Vereinten Nationen residiert. Am Wochenende verhandelte hier US-Finanzminister Scott Bessent mit Chinas stellvertretendem Ministerpräsidenten He Lifeng, einem engen Vertrauten von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Für die Weltwirtschaft wurde es zu einem Tag der Entspannung.

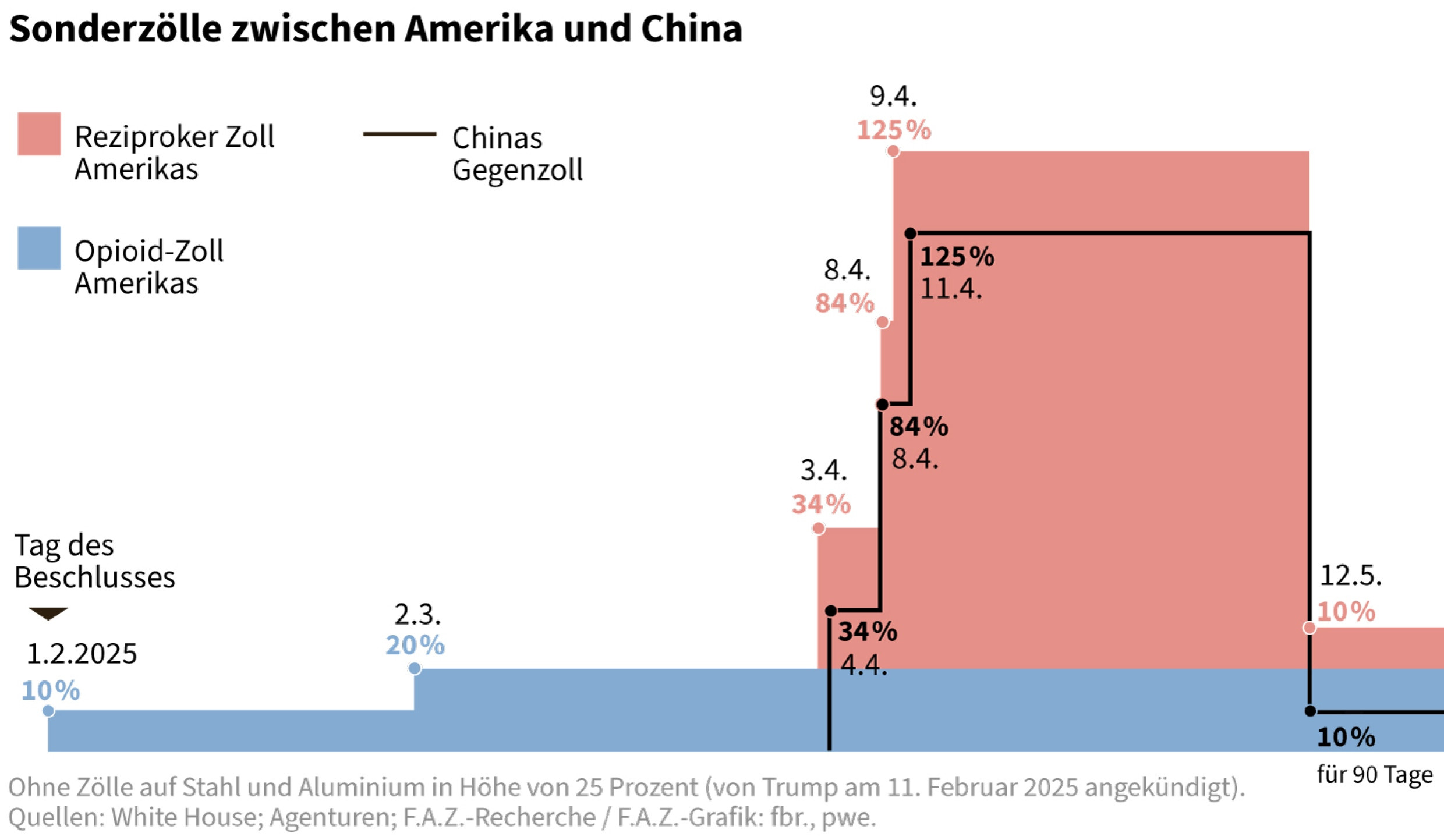

Um zu verstehen, worin die Einigung in der Schweiz besteht, muss man die Vorgeschichte kennen. Donald Trump hatte mit zwei Begründungen Zölle auf chinesische Produkte erhoben. Erstens ordnete er kurz nach seiner Amtsübernahme Zölle von insgesamt 20 Prozent an, weil China in der Bekämpfung des Schmuggels des Opioids Fentanyl nicht ausreichend kooperiert habe. Fentanyl hat in Amerika einen enormen Schaden in der Bevölkerung angerichtet.

Ende der Auge-um-Auge-Strategie

Zweitens ordnete Trump am 2. April, den er als „Tag der Befreiung“ titulierte, „reziproke Zölle“ in Höhe von 34 Prozent auf chinesische Waren an. Diese Zölle lösten eine Zollspirale aus. Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping hatte anfangs noch mit Gegenzöllen auf einzelne Produkte reagiert, etwa Sojabohnen, Flüssiggas, Kohle und Öl. Seit Anfang April verfolgte die Volksrepublik einen Ansatz, der mit Auge um Auge, Zahn um Zahn gut beschrieben ist. China und Amerika erhoben schließlich jeweils 125 Prozent dieser gegenseitigen Zölle.

Diese reziproken Zölle reduzierten beide Seiten im Einvernehmen nun auf jeweils zehn Prozent. 91 Prozentpunkte der Zölle werden ganz gestrichen, 24 Prozentpunkte für 90 Tage ausgesetzt. Die bestehen bleibende Differenz der um 20 Prozentpunkte höheren Einfuhrzölle auf amerikanischer Seite ergibt sich aus den Fentanyl-Zöllen.

Konkret geht US-Minister Bessent davon aus, dass im Laufe der weiteren Verhandlungen auch die Möglichkeit eines Kaufabkommens besteht, um Amerikas bilaterales Handelsdefizit gegenüber China zu reduzieren. Man habe in Genf einen Mechanismus für weitere Gespräche geschaffen. Dieser solle verhindern, dass es noch einmal zu einer Eskalation kommt wie nach dem 2. April.

Die beiden Länder hatten sich Anfang 2020 in Trumps erster Amtszeit auf ein solches Kaufabkommen geeinigt. Auch aufgrund der folgenden Corona-Pandemie wurde das aber nie umgesetzt. Bessent zeigte sich auch positiv überrascht vom „Ausmaß des chinesischen Engagements zur Fentanyl-Krise in den USA“. Die Chinesen hätten den stellvertretenden Minister für öffentliche Sicherheit zu den Verhandlungen mitgebracht, der traditionell nicht zum Handelsteam gehöre.

Kritik an Vorgänger Joe Biden

Unter der Regierung von Trumps Vorgänger Joe Biden seien die Kommunikationskanäle zu den Chinesen verkümmert, sagte der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer. Trotz erheblicher Differenzen mit China in Handels- und Wirtschaftsfragen habe das Büro des Handelsbeauftragten der Vereinigten Staaten zuletzt kaum substanziellen Gespräche geführt. Nun seien die Kanäle wiederhergestellt.

Dank intensiver Vorarbeit sei es gelungen, dass man sehr pragmatisch miteinander umgehen konnte. „Das Schwierigste war, eine Position zu erreichen, in der beide Seiten in gutem Glauben miteinander arbeiten konnten. Und sobald wir das geschafft hatten, konnten wir das Ganze in ein paar Tagen über die Bühne bringen“, sagte Greer.

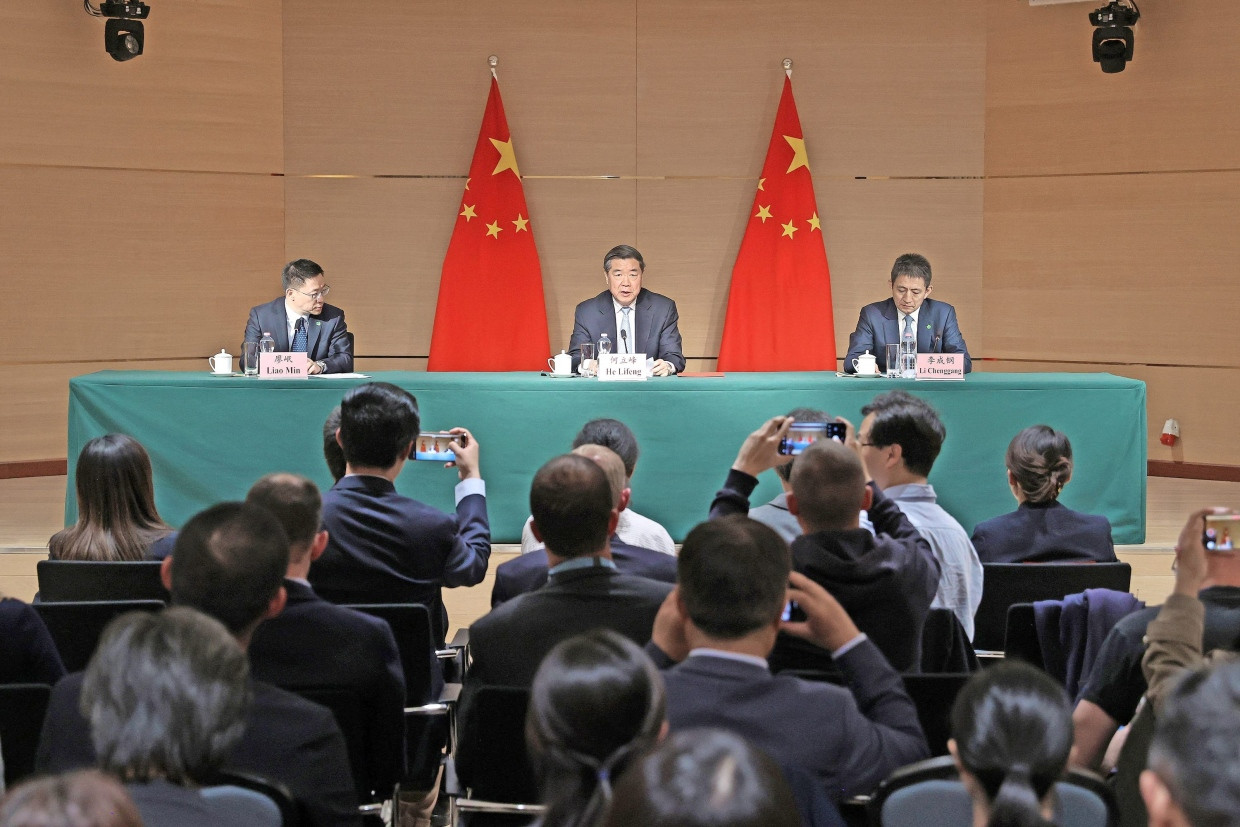

Chinas Verhandlungsführer He Lifeng hatte am Sonntag eine für chinesische Verhältnisse spontane und offene Pressekonferenz abgehalten. Zusammen mit dem Vize-Handelsminister Li Chenggang lobte er die Atmosphäre der Gespräche. Sie seien von gegenseitigem Respekt, Fleiß und Professionalität geprägt gewesen.

Ein Sprecher des Handelsministeriums sagte am Montag, die gemeinsame Erklärung lege den Grundstein für eine Vertiefung der Zusammenarbeit. Diese sei für beide Seiten vorteilhaft. Es war eine deutliche Abkehr von den Kriegszitaten von Mao Tse-tung, mit denen die Propaganda die Bevölkerung auf einen längeren Konflikt eingeschworen hatte. In Chinas Sozialen Medien werteten gleichwohl viele Nutzer die Einigung als einen Sieg der Volksrepublik.

WTO äußert Hoffnung

Die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala, zeigte sich erfreut über das „positive Ergebnis“. Das lasse „hoffentlich Gutes für die Zukunft erwarten. Angesichts der aktuellen globalen Spannungen ist dieser Fortschritt nicht nur für die USA und China wichtig, sondern auch für den Rest der Welt“, sagte die WTO-Chefin nach einem Treffen mit He in Genf.

Die Folgen der Zölle waren nach und nach, aber mit jeder Woche deutlicher zutage getreten. Denn es dauert, bis sich die Folgen in den Lieferketten zeigen. Die Frachter, die von Shanghai nach Los Angeles unterwegs sind, brauchen üblicherweise mindestens zwei Woche. Erst in den vergangenen Tagen legten die ersten Schiffe, die die Zölle zahlen mussten, in den USA an. Dennoch sanken Chinas Ausfuhren nach Amerika im April gegenüber dem Vorjahresmonat schon um ein Fünftel.

Die Zahl der Schiffe, die Waren von Chinas Ostküste über den Pazifik in die USA lieferten, sank nach Branchenangaben um 30 bis 50 Prozent. In China drehte ein wichtiger Index für die Produktion ins Minus. Die Verbraucherpreise sanken im April, die Erzeugerpreise verharrten den dreißigsten Monat in Folge tief in der Deflation. Die US-Volkswirtschaft schrumpfte im ersten Quartal überraschend.

Die WTO hatte davor gewarnt, dass eine anhaltende Spaltung der Weltwirtschaft in rivalisierende Blöcke zu einem langfristigen Rückgang der globalen Wirtschaftsleistung um fast sieben Prozent führen könnte. Das hätte vor allem für Entwicklungs- und die am wenigsten entwickelten Länder gravierende Folgen gehabt.

Größter Verlierer sind die Vereinigten Staaten

Erhebliche wirtschaftliche Schäden bleiben indes auch nach der Annäherung der USA mit China und der in der vergangenen Woche getroffenen Vereinbarung mit Großbritannien, wie neue Berechnung des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) zeigen. Größter Verlierer sind demnach die Vereinigten Staaten, die innerhalb eines Jahres 1,3 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung verlieren, China büßt 0,5 Prozent ein, Deutschland 0,22 Prozent. Verursacht werden die Schäden allen voran durch die laut IfW sinkenden Exporte Chinas in die USA und den damit verbundenen steigenden Preisen in der größten Volkswirtschaft der Welt.

Obwohl die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen für die EU eher überschaubar sein dürften , reagierten Vertreter in Brüssel erleichtert. „Wir begrüßen ausdrücklich die Tatsache, dass die USA und China angekündigt haben, zumindest in gewissem Umfang die Einführung von Zöllen für 90 Tage zurückzunehmen“, sagte ein Sprecher der EU-Kommission. Zölle seien aus Sicht der EU ein Rückschritt im globalen Handel und für die Weltwirtschaft insgesamt. In Europa gab es zuletzt große Sorgen, dass für die USA bestimmte Waren nach Europa umgeleitet werden und die Konkurrenz für heimische Produzenten verschärfen. Chinas Ausfuhren nach Europa legten im April um acht Prozent zu, nach Deutschland sogar um 20 Prozent.

Gleichzeitig richteten sich die Blicke auf die eigenen Zollverhandlungen mit den USA. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil stellte sich am Montag hinter das Vorgehen der EU-Kommission. Die Brüsseler Behörde hat Gegenzölle gegen die USA vorbereitet, sucht aber auch das Gespräch mit der US-Regierung, um möglichst alle Zölle auf null zu senken. „Unsere ausgestreckte Hand bleibt“, so der SPD-Chef in Brüssel vor Beratungen der Euro-Finanzminister.

„Eine Entspannung im Zollkrieg unserer beiden größten Handelspartner bedeutet auch für unsere Händler eine Entschärfung der Lage“, sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Dirk Jandura, am Montag. Doch nun müssten die EU und die USA vor Ablauf ihrer 90-tägigen Zollpause eine Einigung finden. „Aber es darf keine Einigung um jeden Preis geben“, sagte Jandura. „Vielmehr müssen wir Europäer uns auf unsere eigene wirtschaftliche Stärke besinnen und auf neue Handelspartner zugehen.“

Die internationalen Finanzmärkte übertrafen am Tag der Entspannung und Erleichterung, vielerorts das Niveau von vor vierzig Tagen wieder. Der Dax legte um ein halbes Prozent zu und erreichte ein Rekordhoch. Der Hang-Seng-Index in Hongkong gewann drei Prozent und übersprang den Wert von Anfang April erstmals wieder. Auch die US-Börsen legten um rund drei Prozent zu. Der Dollar gewann gegenüber dem Euro um mehr als ein Prozent und hat damit die Hälfte der Verluste wieder wettgemacht. Der Goldpreis, der in unsicheren Zeiten steigt, gab um drei Prozent nach.

Die Aktien der Autokonzerne legten deutlich zu, Mercedes und BMW gewannen rund 6 Prozent, Volkswagen knapp 4 Prozent. Der Logistikkonzern DHL, zu dem auch die Deutsche Post gehört, stieg um 5 Prozent. Die Aktien der Container-Reedereien Hapag-Lloyd und Maersk notierten sogar um rund 12 Prozent im Plus.