Plötzlich schrumpft die Wirtschaft zur abgeleiteten Größe. Erst im zweiten Teil seiner Regierungserklärung, nach den außenpolitischen Leitlinien, brachte sie Friedrich Merz, nunmehr als Bundeskanzler, ins Spiel: „Deutschlands Sicherheit, Deutschlands Gestaltungskraft in der Welt – das steht und fällt mit unserer wirtschaftlichen Stärke.“ Später im Text wies er der Wirtschaft eine weitere Zuträgerrolle zu und erklärte sie zur „Grundvoraussetzung für das Gelingen unserer Demokratie“. Merz strebt die Erholung der Wirtschaft offenbar nicht um ihrer selbst willen an. Sie dient ihm als Kraftstoff für die elementaren Projekte: Deutschlands neue Führung in Europa und die Stabilisierung des liberalen Gemeinwesens.

Das Unterordnen wirtschafts- und innenpolitischer Themen in der Regierungserklärung überrascht nicht nur im Blick auf den Wahlkampf, in dem Merz oft den Eindruck erweckte, als ginge es ihm vor allem um den Umbau des Landes. Es illustriert auch eine biographische Metamorphose. Große Linien interessierten Merz immer, aber es waren doch weniger die außenpolitischen als die ordnungspolitischen. Nicht die Beziehungen Europas zum Rest der Welt beschäftigten sein Denken, sondern das Verhältnis von Staat und Markt. Jetzt ist es umgekehrt.

Erst mit 50 im internationalen Orbit

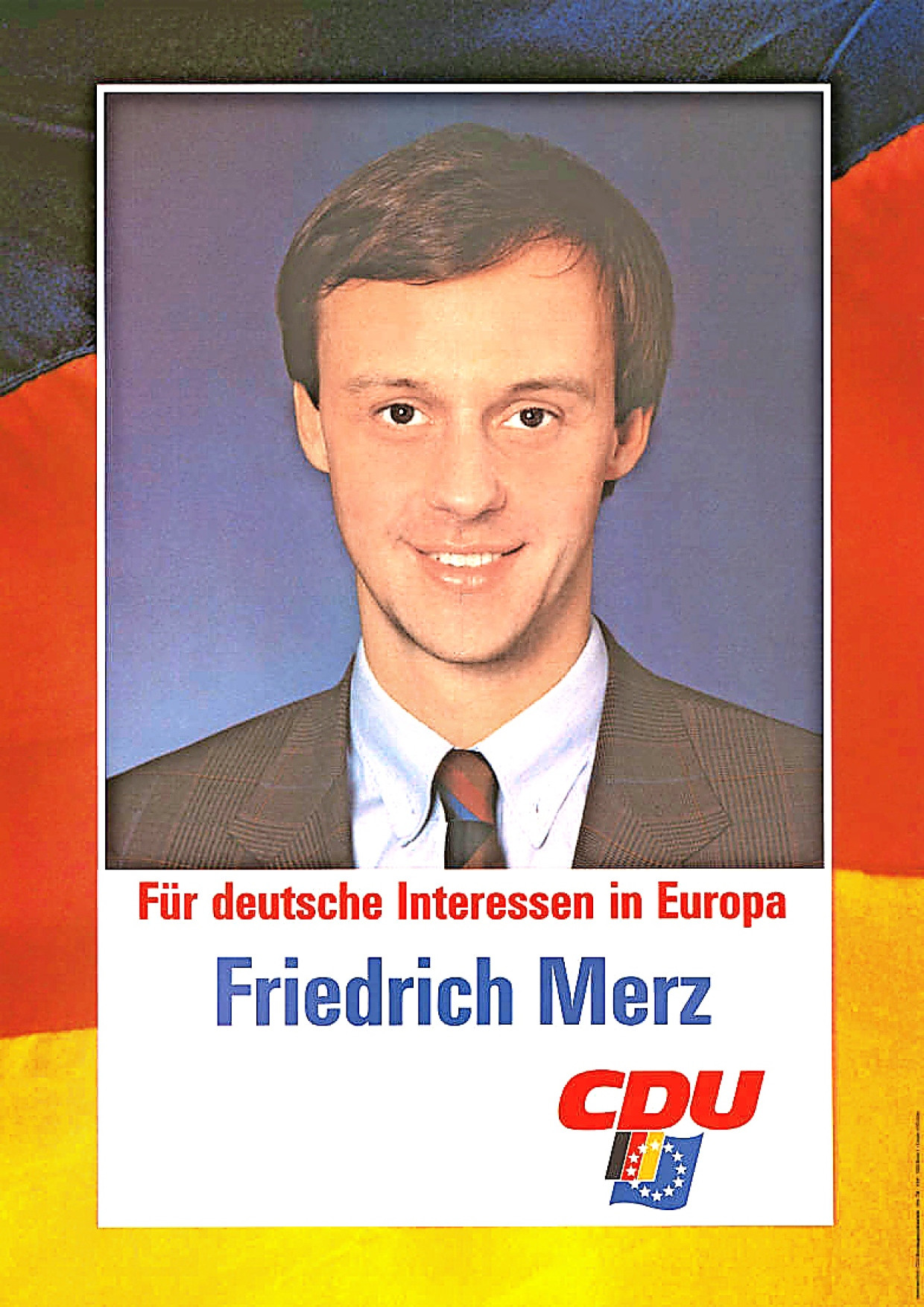

Schon in seinen jungen Jahren als Europaparlamentarier kümmerte sich Merz vorrangig um Steuern und Sozialreformen, und so ging es auch weiter im Bundestag. Nach seinem Ausscheiden dann übernahm er Beraterposten in Unternehmen, denen er Türen in die deutsche Politik öffnete. Die Bücher, die er schrieb, vermaßen nicht die geopolitischen Umbrüche in der Welt. Sie handelten von „Demokratie und Sozialer Marktwirtschaft“, vom „Wachstumsmotor Gesundheit“ oder von „Wegen zu einer gerechten Gesellschaft“.

Dieser Text stammt aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Der Tenor war stets der gleiche: mehr Freiheit für die Wirtschaft, mehr Eigenverantwortung für die Bürger, weniger Bürokratie. Sozialer Ausgleich ja, aber kein strukturelles Alimentieren. In einer frühen Vorwegnahme seiner rot-schwarzen Zukunft schrieb er ein Buch mit Wolfgang Clement, einem früheren Wirtschaftsminister der SPD. Es trug den Titel „Was jetzt zu tun ist“ und atmete viel von dem Geist gebremster Erneuerung, der sich 15 Jahre später im von Merz unterzeichneten Koalitionsvertrag wiederfand.

Merz steht in der eigenwilligen Tradition deutscher Spitzenpolitiker, das Internationale erst in fortgerücktem Alter zu entdecken; bei Helmut Kohl und Wolfgang Schäuble war es so, auch bei Gerhard Schröder und Olaf Scholz. Erst im Alter von 50 Jahren tauchte Merz in den amerikanischen Orbit ein, als er in Düsseldorf Partner der Anwaltskanzlei Mayer Brown wurde; wenig später trat er der Atlantikbrücke bei. Er war schon 60, als er seine Beratertätigkeit beim US-Finanzkonzern Blackrock (Abteilung Deutschland) aufnahm, und noch ein bisschen älter, als er sich von der Düsseldorfer Landesregierung als Brexitbeauftragter verpflichten ließ. All dies blieben außenpolitische Spurenelemente genuin deutscher Aktivitäten. Merz war die längste Zeit seines Berufslebens der Fachmann für Wirtschafts- und Finanzfragen, der Jurist mit Blick in die Bundesrepublik.

Kanzler müssen alles können, aber Erfolg und Misserfolg, Wahl und Sturz definieren sich in der Regel nicht über Außen-, sondern über Wirtschafts- und Innenpolitik. Hier ist Merz verankert. Kurz vor seiner Regierungserklärung, beim CDU-nahen „Wirtschaftstag“ in Berlin, sonnte er sich in der Arbeit früherer Jahrzehnte. Mit anhaltendem Applaus begrüßten die Wirtschaftsvertreter den neuen Kanzler, der dem Wirtschaftsrat lange Jahre als Präsidiumsmitglied angehört hatte. „Nach drei bleiernen Jahren erleben wir jetzt eine neue Regierung, die nicht nur zuhört, sondern auch nur zu gut versteht“, schwärmte Astrid Hamker, die Gastgeberin. Da war die Regierung noch keine Woche im Amt. Dann rief sie Merz zu: „Willkommen zu Hause!“

„Das Image, ein Wirtschaftspolitiker zu sein“

Als Mann der Wirtschaft steht Merz, wenn man so will, „rechts“ vom Arbeitnehmerflügel seiner Partei, aber die Grundlagen des rheinischen Kapitalismus, das deutsche Modell der Sozialpartnerschaft, stellte er nie ernsthaft infrage. Manchmal formulierte er radikal klingende Ideen wie die Zusammenlegung von Bundesländern oder die Steuererklärung, die auf einen Bierdeckel passt, aber er verfolgte sie nicht weiter. Merz setzt Punkte, ohne wehzutun. Nie empörte er so wie der Freidemokrat Guido Westerwelle, der dem Land einmal „spätrömische Dekadenz“ bescheinigte. Merz’ Profil war stark genug, um in der Union als Pol verortet zu werden, und schwach genug, um sich keine Mehrheiten zu verbauen. Er schnitzte sich ein Karriereprofil.

Ein früherer Weggefährte in der Unionsfraktion denkt lange nach, als er gefragt wird, wofür Merz als Wirtschaftspolitiker eigentlich stehe. Dann sagt er: „Für das Image, ein Wirtschaftspolitiker zu sein.“ Erst als die deutsche Wirtschaft unter der Ampelregierung in die Rezession rutschte und eine Unternehmensflucht einsetzte, verschärfte Merz die Rhetorik. Er verlangte einen „Mentalitätswechsel“ und versprach die „Beendigung der bisherigen Wirtschaftspolitik“. Aber auch das war nicht so konsequent gemeint, wie es klang. Er überließ es dem liberalen Finanzminister Christian Lindner, in der Reformdebatte „ein klein bisschen mehr Milei oder Musk“ zu fordern. Befragt, was er von Lindners Vorschlag halte, antwortete der Wahlkämpfer Merz: „Ich bin völlig entsetzt gewesen.“

Den Strom zurückschwimmen

Der „Mini-Trump“, den der frühere Generalsekretär Matthias Miersch in Merz zu erkennen glaubte, war ein Zerrbild, das polarisieren sollte. Disruption passt nicht zum Wertekostüm des neuen Kanzlers, der ein Konservativer ist und kein Neoliberaler. Wenn er auf sich aufmerksam machen will, kann er schrille Töne anschlagen, aber sobald er für alle spricht, wie in seiner ersten Regierungserklärung, findet Merz zu seinem Erbe zurück: zur Bodenständigkeit Helmut Kohls und zum Augenmaß Wolfgang Schäubles. Merz will nicht zu neuen Ufern aufbrechen, sondern den Strom zurückschwimmen, zu der Stelle, wo es einmal wohlig sprudelte und Wohlstand für alle gab.

Auf viele wirkten Merz’ Erklärungen zur Wirtschaftspolitik matt, auf andere wohltuend konsensual. Niemand fühlte sich auf die Füße getreten, fast alle konnten nicken. Als er im Bundestag, wie schon viele vor ihm, eine neue „Hightech-Agenda“ versprach, kam aus dem Plenum der sarkastische Zwischenruf: „Donnerwetter!“ Allzu offenkundig war, dass die meisten Reformideen nur Überschriften erhielten. Schlüsselprobleme wie die aus dem Ruder laufenden Renten- und Gesundheitskosten einer alternden Gesellschaft werden in Kommissionen verlagert, als würde nicht schon seit Jahrzehnten darüber debattiert.

Die Beendigung der bisherigen Wirtschaftspolitik war mit den Sozialdemokraten nicht zu haben, nur eine Neuakzentuierung. Aber man fragt sich, ob Merz’ Reformen wesentlich radikaler ausfallen würden, verfügte er über eine eigene Mehrheit. Der neue Kanzler scheint sich auf die Psychologie verlassen zu wollen: Für die Stimmungsaufhellung müsste es doch genügen, dass jetzt ein Mann im Kanzleramt sitzt, der die Wirtschaft nicht als Feindesland empfindet, sondern als Heimat. Hinzu kommt der Glaube an den deutschen Genius und die unerschütterliche Überzeugung, „dass unser großartiges Land die Herausforderungen unserer Zeit aus eigener Kraft bestehen kann“.

Auch in der Innen-, vor allem der Migrationspolitik erschien Merz in den vergangenen Jahren markiger, als es seine Prägung hergab. Linke Gegner mögen ihn so wahrgenommen haben, aber er war nie ein Eiferer von der Sorte Geert Wilders oder Nigel Farage. Lieber wollte er die Missstände auf gute alte bundesrepublikanische Art angehen, im Geiste des Asylkompromisses von 1992, als die Kohl-Union mit pragmatischen Sozialdemokraten wie Björn Engholm und Hans-Ulrich Klose zusammenfand.

Am Mittwoch sprach er sogar ein Bekenntnis aus, für das er noch vor dreißig Jahren als Unionsrebell gegolten hätte: Deutschland sei und bleibe ein Einwanderungsland, sagte Merz, und reichte erst danach das Aber nach: „Wir haben zu viel ungesteuerte Einwanderung zugelassen und zu viel gering qualifizierte Migration in unseren Arbeitsmarkt und vor allem in unsere sozialen Sicherungssysteme ermöglicht.“ Mit mehr Zurückweisungen an den Grenzen werde man nun für mehr Ordnung sorgen, Integration nicht nur ermöglichen, sondern „einfordern“.

Den migrationspolitischen Falken gab Merz nur im Wahlkampf. Schon in den Neunzigerjahren hatte er sich wenig in das Thema eingemischt. Die Forderung nach einer doppelten Staatsangehörigkeit, die damals von den „jungen Wilden“ um Norbert Röttgen, Armin Laschet und Peter Altmaier erhoben wurde, waren ihm zwar fern. Aber als prononcierter Gegner trat er nicht in Erscheinung. Selbst in seinen Deutschland-Büchern spielt Migration nur eine Nebenrolle.

Erst 2018, als er sich für den Parteivorsitz bewarb, gab er öffentlich den – behutsamen – Kritiker Angela Merkels. Er sah in Merkels Asylkurs „keine besonders überlegte europäische Politik“ und kritisierte den fortdauernden Kontrollverlust an den Grenzen, vermied aber, allzu offensiv einen Gegenkurs anzukündigen. Er lobte die „großartige humanitäre Geste, diese Flüchtlinge nach Deutschland einzuladen“, welche er sich als „einmalige Ausnahme“ gewünscht hätte. Auch hier nahm Merz eine kalibrierte Position ein: haarscharf rechts von der Unionsmitte und mit Empörungsgestus gegenüber AfD-Positionen, die später zu Unionspolitik werden sollten, von dauerhaften Grenzkontrollen bis zur Zurückweisung von Asylbewerbern.

Nur wie bei der EM

Manche in der Union glauben, dass er bei der Migrationspolitik auf denselben psychologischen Effekt setzt wie bei den Wirtschaftsreformen. Die Zahl der Asylneuanträge geht schon seit Monaten zurück, die von Innenminister Alexander Dobrindt verstärkten Zurückweisungen an den Grenzen, auch von Asylbewerbern, dürften die Attraktivität Deutschlands weiter schmälern. Könnte das nicht schon genügen, um den Stimmungswandel zu erreichen? Von der Ankündigung des „faktischen Einreiseverbots“ ist jedenfalls nicht mehr die Rede – dafür von einer Situation an den Grenzen wie während der Fußball-EM.

Seit seinem Amtsantritt lassen Merz und seine Minister die Bürger im Unklaren, in welchem Ausmaß zurückgewiesen wird und auf welcher Rechtsgrundlage. Dabei zeichnet sich ein Muster ab, das an die außenpolitische Doktrin der strategischen Ambiguität erinnert. In den internationalen Beziehungen soll Mehrdeutigkeit Gegner im Ungewissen über zu erwartende Handlungen lassen. In der Innenpolitik dient sie der Befriedung oder Zermürbung von Kritikern innerhalb wie außerhalb der Regierung.

Auch den gewieftesten Oppositionsabgeordneten war es am Mittwoch im Bundestag nicht gelungen, Merz’ Ministern klare Aussagen zu entwinden. Fast frech behauptete Kanzleramtschef Thorsten Frei die Quadratur des Kreises: Er dementiert nicht, dass die neue Zurückweisungsanordnung auch Asylbewerber betrifft, was gegen Europarecht verstoßen würde, versichert aber gleichzeitig, dass die Regierung im Einklang mit demselben vorgehe. Von „Eierei“ spricht ein CDU-Mann. Aber bisher komme Merz damit durch.

Auch andere Konflikte will die Regierung in Undurchsichtigkeit auflösen, wie den um den Internationalen Strafgerichtshof, der einen Haftbefehl gegen den israelischen Ministerpräsidenten erlassen hat. Der neue Regierungssprecher bekannte sich am Montag zu dem Gericht, dessen Unabhängigkeit und Verfahrensabläufe „respektiert“ würden, um im nächsten Satz hervorzuheben, dass sich „an der Meinung des Bundeskanzlers, dass es schwer vorstellbar sei, dass ein israelischer Ministerpräsident Deutschland nicht besuchen könne, nichts geändert“ habe.

Vieles schwebt im Ungefähren und weist doch eine Neigung auf. Das lässt sich nicht zuletzt im Kulturkampf besichtigen, der nicht so genannt wird und Fährten in alle Richtungen streut. An keiner Stelle äußerte sich der Kanzler in seiner Regierungserklärung zum internationalen „vibe shift“, zur Abkehr von woken Paradigmen, nicht zuletzt zur Rückabwicklung von Minderheiten- und Diversitätsprogrammen, die aus Trumps Amerika den Weg in erste deutsche Unternehmen gefunden hat. Ungerührt ließ Merz im Koalitionsvertrag die staatliche Unterstützung sogenannter zivilgesellschaftlicher Organisationen fortschreiben.

Dabei hatte sich seine eigene Fraktion gegen die Förderung dieser „politischen Vorfeldorganisationen linker Parteien“ zum Zwecke der „Demokratieförderung“ gewehrt. Aber Merz setzt auch hier auf die Macht der stillen Symbolik. Mit dem Verleger Wolfram Weimer erkor er einen Konservativen zum Kulturstaatsminister, der einen ausgleichenden Ton anschlägt und trotzdem in der Kulturszene als Antipode wahrgenommen wird. Und dann ist da ja noch der Kanzler selbst, der schon optisch und habituell eine Art kulturellen Rollback verkörpert. Der Wandel, so scheint es, kommt auf leisen Sohlen.