Wenn an diesem Sonntag wieder einmal Zehntausende Gläubige auf dem Petersplatz einem Gottesdienst mit dem Papst beiwohnen, dann werden sie anders als an einem gewöhnlichen Sonntag nicht unter sich sein. Staatsoberhäupter, Regierungschefs und Repräsentanten von Religionsgemeinschaften ohne Zahl werden der Einführung von Papst Leo XIV. als dem neuen Oberhaupt der mit 1,4 Milliarden Mitgliedern weltgrößten Kirche folgen. Und wie auch in den Minuten nach der Bekanntgabe des Namens des Mannes, den die Kardinäle zum Nachfolger des am Ostermontag verstorbenen Papstes Franziskus gewählt hatten, so wird auch an diesem Sonntag immer wieder Beifall aufbranden, ganz gleich, was der erste Papst aus dem Norden Amerikas sagen wird.

Tatsächlich mag in disruptiven Zeiten wie diesen die Sehnsucht nach einer Person groß sein, die gewissermaßen qua Amt das Verbindende zwischen Menschen und Völkern ohne Ansehen der Herkunft und mittlerweile auch der Religion verkörpert und die von einem Frieden spricht, der mehr ist als das Schweigen der Waffen.

Aber wie schon bei seinen Vorgängern wäre es ratsam, zwischen dem Papstamt als Projektionsfläche unterschiedlichster Erwartungen und der Person des Papstes zu unterscheiden. Denn auch wenn im Fall des Papstes das Amt zur Person kommt, so lehrt die Geschichte gerade der Pontifikate der jüngeren Zeit von Johannes Paul II. und Benedikt XVI. bis zu Franziskus, dass Päpste inzwischen nicht nur in der „Ich“-Form sprechen, sondern das Amt durch ihr Ego in einer Weise prägen können, die mitunter ebenso viel Schatten erzeugt wie Licht.

Erinnerung an erste päpstliche Sozialenzyklia

Entsprechend richteten sich in den vergangenen Tagen auch viele fragende Blicke auf den Mann, der bis zur Mitte der vergangenen Woche Robert Kardinal Prevost O.S.A. hieß und sich mit der Wahl des Papstnamens Leo in eine Tradition stellte, die im frühen 20. Jahrhundert zugunsten einer Fortsetzung der Serie der Pius-Päpste abbrach. Über die Motive, die den 69 Jahre alten Amerikaner mit europäischen und nordafrikanischen Wurzeln bewogen haben könnten, an Papst Leo XIII. (1878 bis 1903) anzuknüpfen, konnte keiner der Personen aus dem Umfeld des heutigen Papstes, die von der F.A.Z. befragt wurden, eine schlüssige Auskunft geben.

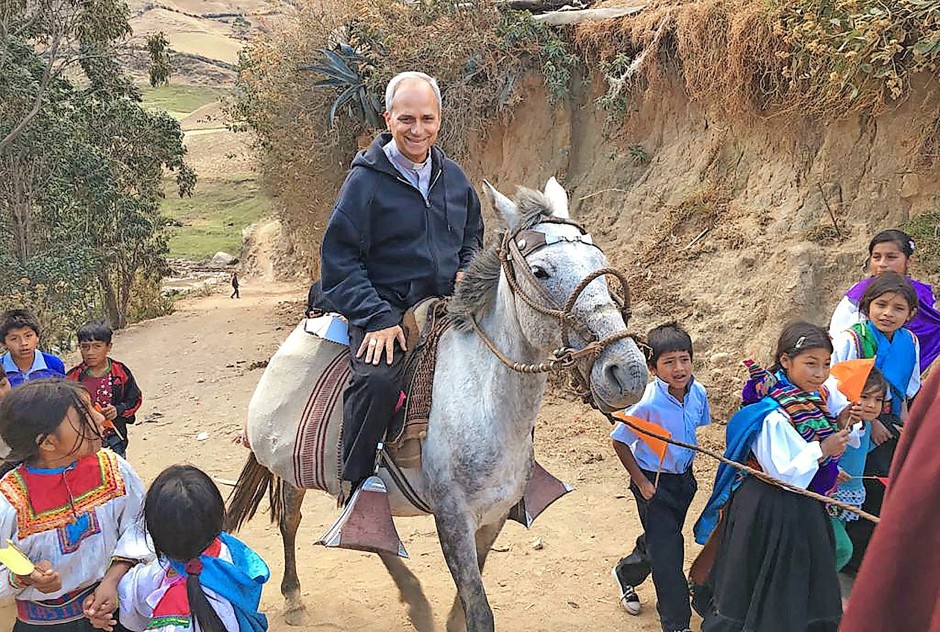

Zwar verbindet der neue Papst, der 1986 als junger Priester in den bitterarmen Nordwesten Perus kam und nach zwei Amtszeiten als Generalprior (seines Ordens) von 2015 an als Bischof von Chiclayo nochmals neun Jahre in dem lateinamerikanischen Land gelebt hat, nach eigenen Worten mit Leo XIII. die Erinnerung an die erste päpstliche Sozialenzyklika, die 1891 unter dem Titel „Rerum novarum“ erschien.

Doch ob sich aus dem Versuch der Kirche, auf die sozialen Fragen des 19. Jahrhunderts eine Antwort zu geben, ein Ansatz ableiten lässt, um im Blick auf die technologischen Revolutionen des 21. Jahrhunderts sprachfähig zu werden, erschien nicht nur einem der Gesprächspartner als ein mehr als kühner Gedanke. Und von einer nicht allzu tiefen Kenntnis der Papstgeschichte zeugt die Bezugnahme auf Leo XIII. insofern, als dieser mit dem die „modernen“ Errungenschaften einer freiheitlichen Gesellschaft hoch schätzenden amerikanischen Katholizismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts weiland genauso hart ins Gericht ging wie Papst Franziskus jüngst mit den Deutschen und ihrem „Synodalen Weg“.

Doch ist Papst Leo XIV. ebenso wenig Kirchenhistoriker, wie es seine drei Vorgänger waren. Ebenso fern liegt ihm offenkundig alles Spekulativ-Schwärmerische, gar nicht zu reden von subversiven Gesten und theologischen Aphorismen, mit denen sein jesuitischer Vorgänger manche bösen Kirchengeister der Vergangenheit vertreiben zu können glaubte. Vor seinem Eintritt in den Augustinerorden hatte Prevost Mathematik studiert, als junger Priester wählte er für seine Promotion das Fach Kirchenrecht. „Er ist ein nüchterner Mensch, der auf Denken setzt und nicht auf Bauchgefühl“, so beschreibt ihn der Münsterländer Norbert Strotmann, mittlerweile emeritierter Bischof der Diözese Chosica am Rand der peruanischen Hauptstadt Lima. Er kennt den neuen Papst aus vielen persönlichen Begegnungen und Zusammenkünften der Peruanischen Bischofskonferenz.

Und was die Soziallehre der Kirche angeht, die sich in den Händen lateinamerikanischer, aber allesamt in Europa ausgebildeter Theologen in den Sechziger- und Siebzigerjahren als „Theologie der Befreiung“ zu einem Instrument der Herrschaftskritik entwickelte, so deutet nichts darauf hin, dass der Papst als Missionar oder als Bischof mit Traditionalisten oder mit Progressisten gemeinsame Sache gemacht hätte: Strotmann zählt Prevost nicht zu den Kirchenmännern, die ihre Aufgabe vornehmlich in der Sozialpastoral sahen.

Kein Anhänger der Befreiungstheorie

Hinter dieser Chiffre verbargen sich in den Jahren nach dem II. Vatikanischen Konzil (1962 bis 1965) und den Vollversammlungen der lateinamerikanischen Bischöfe in Medellín (1968) und Puebla (1979) sozialreformerische bis sozialrevolutionäre Bestrebungen, bei denen die Grenze zu marxistisch inspirierten Ideologien mitunter zu verwischen drohte – auch in der katholischen Kirche in Peru. Viele führende Geistliche, die sich zum größeren Teil aus Spaniern und einem nicht geringen Teil aus dem Jesuitenorden rekrutierten, standen in den Siebzigerjahren den Sozialreformen des linken Militärregimes unter dem Präsidenten-General Juan Velasco Alvarado (1968 bis 1977) überwiegend wohlwollend gegenüber.

Auf der anderen Seite standen Gruppen wie das Opus Dei und eine neue, Sodalitium genannte Bewegung, deren Mitglieder sich eher aus den traditionellen Eliten des Landes rekrutierten. Sie sahen in der „vorrangigen Option für die Armen“, die ihren Ausdruck in verschiedenen Varianten einer „Theologie der Befreiung“ fand, eine Bedrohung der mitunter bis in die Kolonialzeit zurückreichenden feudalen Strukturen in Wirtschaft und Gesellschaft. In den andinen Ländern hatte und hat dieser Status quo auch immer eine stark rassistische Komponente – in der katholischen Kirche nicht zuletzt darin, dass es in Ländern wie Peru, Ecuador und Bolivien unter den Welt- wie auch den Ordenspriestern die längste Zeit keine Geistlichen gab, die nicht den städtischen „weißen“ Eliten entstammten, sondern den von Indigenen geprägten ländlichen Räumen.

Mochten sich die mehrheitlich ausländischen Bischöfe und Ordensleute daher über Grund und Grenzen einer Theologie der Befreiung streiten und deswegen 1984 von Papst Johannes Paul II. ohne Ergebnis nach Rom zitiert werden, wie sich Bischof Strotmann erinnert, so hatten die Augustiner im äußerst armen Nordwesten Perus andere Prioritäten. Mission hieß für die Amerikaner aus dem Mittleren Westen, sich selbst nach und nach durch den Aufbau eines Netzes von lokalen, weitgehend eigenverantwortlich von Laien geleiteten Gemeinschaften und eines Klerus mit peruanischen Wurzeln überflüssig zu machen. Der junge Robert Prevost war als Ausbildungsleiter seines Ordens und als Dozent für mehrere theologische Fächer einschließlich des Kirchenrechts an der Verwirklichung dieser Ziele maßgeblich beteiligt.

Heute sind achtzig Prozent der Augustiner in Peru gebürtige Peruaner, und die seit den Sechzigerjahren im ländlichen Nordwesten aufgebauten kirchlichen Strukturen haben sich als dauerhafter erwiesen als viele ideologisch überfrachteten „Basisgemeinden“. Als Missionar, als Dozent wie als Bischof von Chiclayo fühlte sich Prevost dem Konzept einer „pastoral integral“ eng verbunden, die das Missionarische über dem Engagement für Gerechtigkeit und – nicht zu vergessen – Bildung nicht vergisst.

Unhaltbare Vorwürfe gegen Prevost

Auch der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck, der mit Prevost als Bischof der eher kleinen und eher abgelegenen Diözese Chiclayo oft über Projekte gesprochen hat, die von dem in Essen ansässigen Bischöflichen Hilfswerk Adveniat gefördert wurden, hat den neuen Papst niemals als „exponiert“ wahrgenommen – auch nicht in den kirchenpolitischen Konflikten, die der Opus-Dei-Mann Juan Luis Cipriani Thorne erst als Erzbischof von Ayacucho und dann als Kardinal-Erzbischof von Lima vom Zaun brach, etwa mit der hoch angesehenen Päpstlichen Universität in der peruanischen Hauptstadt. Freilich bietet das Agieren von selbst ernannten Hütern der Rechtgläubigkeit wie des ersten Opus-Dei-Kardinals und auch der in Peru entstandenen Bewegung „Sodalitium Christianae vitae“ gerade dem neuen Papst hinreichend Anschauungsmaterial für die „double standards“, mit denen viele dieser Gruppen agieren.

Die „Liebe zur Kirche“ und das Eintreten für „Tradition“ ist allzu oft eine Fassade, hinter der auch die Liebe unter Kirchenmännern und sexuelle Gewaltpraktiken gegenüber Frauen und Schutzbefohlenen tradiert werden. Cipriani Thorne wurde wegen einschlägiger Vorwürfe von Papst Franziskus mittlerweile die Ausübung priesterlicher Funktionen in der Öffentlichkeit verboten, Sodalitium sogar (anders als die von Papst Benedikt XVI. protegierten „Legionäre Christi“) rundweg aufgelöst.

Aus dieser Richtung stammen denn auch im Wesentlichen die Vorwürfe, mit denen man Kardinal Prevost im September vergangenen Jahres und auch jetzt wieder ins Unrecht setzen wollte. Angeblich sei er als Bischof von Chiclayo Missbrauchsvorwürfen gegen zwei Priester nicht ausreichend nachgegangen und habe den drei betroffenen Frauen nicht die gebotene Unterstützung zukommen lassen. Die aus Deutschland stammende Missionsärztliche Schwester Birgit Weiler, eine der besten Kennerinnen der katholischen Kirche in Mittel- und Südamerika, sieht in diesen Vorwürfen jene Kräfte am Werk, die selbst genug Dreck am Stecken haben und sich an Prevost rächen wollten.

„Er kann zusammenführen“

Dabei war er es, der als einer der ersten Bischöfe weit und breit das Thema Prävention und Begleitung von Betroffenen in der Aus- und Weiterbildung der Priester verankert habe, berichtet Sr. Birgit. Auch sie zeichnet im Gespräch das Bild eines Mannes, der komplexen Situationen analytisch begegnet und alles daransetzt, andere Menschen zu befähigen, sich und anderen zu helfen, anstatt anderen zu sagen, was sie zu tun haben.

Der auch in kirchlichen Kreisen weitverbreitete „asistencialismo“ sei seine Sache nie gewesen, so die in Frankfurt am Main promovierte Wissenschaftlerin, die seit Langem an der Theologischen Abteilung der Päpstlichen Katholischen Universität von Peru unterrichtet. Auch mit dem Thema „Synodalität“ musste man Prevost nicht erst dann kommen, nachdem Papst Franziskus es entdeckt hatte. Seelsorge ohne Partizipation von Laien war in der dünn besiedelten Region noch nie möglich. Prevost aber setzte anders als seine beiden Vorgänger, die dem Opus Dei entstammten, bewusst auf die Befähigung von Laien, allen voran von Frauen.

„Er kann zusammenführen“, so beschreibt auch der jüngst emeritierte Bischof von Münster Felix Genn den neuen Papst. Genn hat Prevost erst als Mitglied der vatikanischen Kongregation für die Bischöfe und dann als deren Präfekt fünf Jahre lang regelmäßig getroffen. Bei den von Kardinälen dominierten Sitzungen der Kongregation, in die Papst Franziskus Prevost im Jahr 2020 als einfachen Bischof berufen hatte, saßen die beiden Geistlichen oft nebeneinander und stellten bei Voten über mögliche Kandidaten fest, dass ihre Urteile nur selten divergierten. „Er schielt nicht nach rechts oder links, sondern sucht nach der Person, die am besten zu der Aufgabe passt, die vor ihm liegt“, so fasst Genn seine Eindrücke zusammen.

Freilich ist Prevost niemand, der Entscheidungssituationen gemieden hätte. Aber er hat sie nicht zu seinen Gunsten instrumentalisiert. Andernfalls, so gibt Genn zu bedenken, hätten die Repräsentanten der über alle Kontinente verstreuten Augustinerprovinzen den peruanisch-nordamerikanischen geprägten Geistlichen nicht zweimal in Folge zu ihrem Generalprior gewählt. Aus dieser Zeit, so muss man diesen Hinweis lesen, aber auch aus den Jahren als Bischof einer in jeder Hinsicht armen Diözese bringt er in das Papstamt personal- wie organisationsbezogene Leitungs- und Führungskompetenzen mit, von denen der eher menschenscheue Theologe Joseph Ratzinger und der autokratisch-polarisierende Jesuit Jorge Mario Bergoglio nur träumen konnten.

Daraus Prognosen für seinen Regierungsstil oder gar für eine kirchenpolitische Agenda abzuleiten, wäre indes mehr als kühn. Als Reformer in spe mag ihn niemand titulieren, aber auch nicht als Rechthaber. Aber es wäre schon viel gewonnen, so der Tenor vieler Gespräche, wenn er als Kirchenrechtler, der er nun einmal ist, sein Handwerkszeug in den Dienst dessen stellte, was auch dem Kirchlichen Gesetzbuch nach das oberste Gesetz allen kirchlichen Handelns sein muss: das Heil der Seelen.