Fünfunddreißig Jahre nach der deutschen Einheit hat das Ifo-Institut in Zusammenarbeit mit der Mitteldeutschen Stiftung eine umfangreiche Bestandsaufnahme von Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Wissenschaft und Gesellschaft vorgelegt. Spürbare Fortschritte sind unverkennbar. In den vergangenen Jahren ist die ostdeutsche Wirtschaft meist etwas stärker gewachsen als die westdeutsche. Mittlerweile erreicht das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigenstunde in Ostdeutschland 86 Prozent des westdeutschen Durchschnitts gegenüber weniger als 50 Prozent zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung.

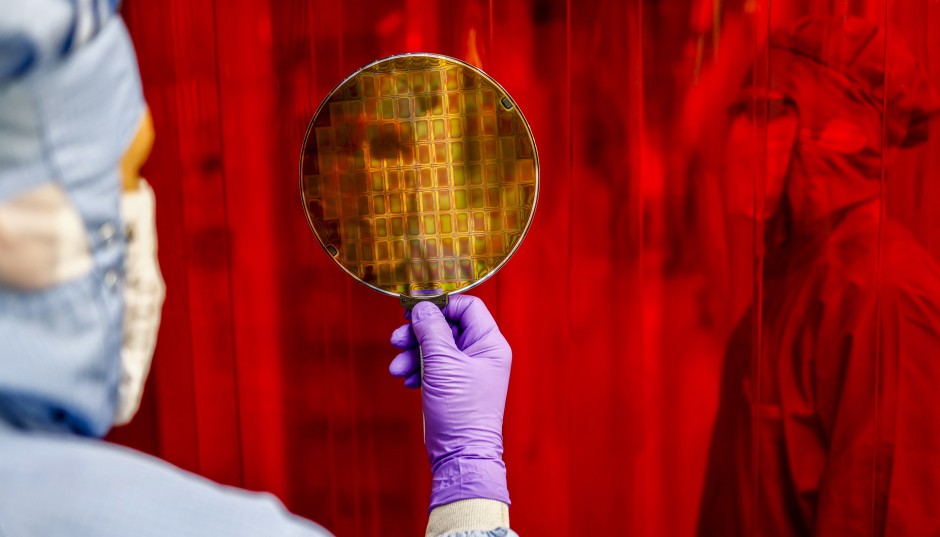

An bemerkenswerten Leistungen fehlt es nicht. So glänzen die auf MINT-Fächer spezialisierten sächsischen Universitäten und Forschungseinrichtungen mit einer hohen Zahl an Patentanmeldungen. Hinter vielen guten Nachrichten im Osten verbirgt sich allerdings ein „Aber“. So auch hier: Trotz „Silicon Saxony“, dem durchaus beeindruckenden Technologieschwerpunkt der ostdeutschen Wirtschaft, kommt es nicht zu einem mit der Technischen Universität München vergleichbaren Transfer von Technologie von den Universitäten zu aufstrebenden lokalen Unternehmen.

Viel erneuerbare Energie

Auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum haben sich rund 500 Unternehmer und Manager aus ostdeutschen Unternehmen zu Wochenanfang in Bad Saarow mit der Lage und den Aussichten befasst. Die Stimmung sei schlechter als die Lage, war häufig zu hören. Nicht wenige Wirtschaftsvertreter halten die generelle Lage nicht für gut, klagen aber nicht über die individuelle Lage ihres Unternehmens. Die besten Möglichkeiten für eine wirtschaftliche Weiterentwicklung sehen sie im Ausbau der erneuerbaren Energien, in der weiteren Stärkung der Mikroelektronik und in einer Förderung des Tourismus. Den größten Hemmschuh in für Weiterentwicklung stellen aus ihrer Sicht hohe Energiepreise, ein Fachkräftemangel und die politische Radikalisierung dar.

Die erneuerbaren Energien bilden ein weiteres „Aber“-Thema im Osten. Von mehreren Bundesregierungen als Zukunft der deutschen Energieversorgung gepriesen, wurden sie unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg stark ausgebaut. Nachdem dies geschehen war, fiel den Experten in Berlin, aber auch anderswo auf, dass ein Ausbau erneuerbarer Energien alleine nicht reicht, solange es an Netzen fehlt, die den Strom dorthin transportieren, wo er dringender benötigt wird.

Nun soll der Bund nach Ansicht vieler Regionalpolitiker und Wirtschaftsleute den Netzausbau finanziell unterstützen, was viel Geld kostet und längere Zeit in Anspruch nehmen wird. Für die viel erneuerbare Energie erzeugenden Länder im Osten wäre es daher nützlich, mit besonders niedrigen Strompreisen um Ansiedlungen von Unternehmen zu werben. Allerdings lässt dies die Verfassung des deutschen Strommarkts derzeit nicht zu; außerdem stellt der wegen der im Osten noch ausgeprägteren Alterung der Gesellschaft spürbare Fachkräftemangel eine weitere Hürde für Neuansiedlungen dar. Daher gibt es Überlegungen, Rechenzentren anzulocken. Die verbrauchen Strom, benötigen aber nicht viel Personal.

Der Osten kann zahlreiche wirtschaftliche Erfolgsgeschichten erzählen, aber an der wirtschaftlichen Grundstruktur hat sich nichts geändert: Viele größere Betriebe dienen als Werkbank für nicht im Osten beheimatete große Unternehmen, die ihre Standort- und Investitionsentscheidungen in den fernen Unternehmenszentralen fällen. Viele im Osten ansässige Unternehmen stoßen jedoch zu schnell an Wachstumsgrenzen.

Gleichwohl benötigt der Osten kein eigene Agenda, sondern wie der Rest des Landes eine stetige Wirtschaftspolitik, die bessere Rahmenbedingungen schafft. Auf der wirtschaftspolitischen Wunschliste der Unternehmen des Ostens stehen mit einem Bürokratieabbau, niedrigeren Energiepreisen und Steuersenkungen Punkte, die sich kaum von den wirtschaftspolitischen Präferenzen von Unternehmen im Westen unterscheiden.

An ihren Taten sollt ihr sie erkennen, heißt es schon in der Bibel. Eine unverkennbare Erschöpfung ist sichtbar gegenüber Politikern, deren Versprechungen keine Taten folgen und deren Welterklärungen die Menschen nicht erreichen. Die hundert Tage, die sich die neue Bundesregierung gegeben hat, um konkrete Veränderungen einzuleiten, dürfen nicht ohne Ergebnisse bleiben. Im kommenden Jahr wählen unter anderem Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.