Düsseldorf, im Oktober 1924: Die Zeichen der Ruhrbesetzung verflüchtigen sich. Einen Monat zuvor hat der Interalliierte Hohe Ausschuss für die Rheinlande verfügt, die Aufsicht über die dortige Wirtschaft und Verwaltung an die deutschen Behörden zurückzugeben. Zahlreiche öffentliche Gebäude, nicht zuletzt der Hauptbahnhof, sind vorerst noch französisch okkupiert. Aber die Geschicke der Staatlichen Kunstakademie, der damals einzigen Kunsthochschule in Deutschlands Westen, liegen ganz in den Händen des zuständigen Ministeriums des Landes. Und dieses ist im Freistaat Preußen gelegen, in Berlin.

Dringliches Handeln war geboten. Der Tod des langjährigen Akademiedirektors Fritz Roeber, eines Historienmalers wilhelminischer Prägung, der zuletzt allerdings mit Heinrich Nauen, einem Vertreter der Rheinischen Expressionisten und Mitglied des Künstlerbunds „Junges Rheinland“, auch progressive Tendenzen an die Hochschule zu binden verstanden hatte, lag Monate zurück. Kabalen und Ränke blieben nicht aus. Am Ende konnte sich der Vortragende Rat im Preußischen Kultusministerium, der Literatur- und Kunsthistoriker Wilhelm Waetzoldt, durchsetzen. Auf seinen Vorschlag wurde Walter Kaesbach (1879 bis 1961) auf den vakanten Posten berufen.

Zu Kaesbachs Dienstantritt am 1. Dezember 1924 sah sich „Der Cicerone“, die damals führende „Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers“, zur Äußerung einiger Skepsis veranlasst. Das Blatt wünschte „dem Direktor des Erfurter Museums und langjährigen Mitarbeiter Justis an der Nationalgalerie von Herzen Glück“ und ausdrücklich „starke Nerven“.

Liebermann war das größte Vorbild

Diese waren offenbar vonnöten. Akademiedirektoren hatten nach herrschender Vorstellung vom Fach zu sein, also selbst Künstler. Der Rektor der Akademie der bildenden Künste in München, Carl von Marr, war ein gestandener Maler; Robert Breyer in Stuttgart war Maler; Otto Gussmann in Dresden ebenfalls; der Rektor in Hamburg, Richard Meyer, Maler und Kunsterzieher; und Max Liebermann in Berlin war ohnehin das Vorbild par excellence. Auch hatte sich die Düsseldorfer Ausbildungsstätte in ihrer hundertfünfzigjährigen Existenz als eine genuine „Rheinische Malerhochschule“ etabliert. Da schien die Berufung eines Kunsthistorikers zum Akademiedirektor ein Affront. Vergleichsweise diplomatisch hatte es noch ein Jahr zuvor in Frankfurt geheißen, als Fritz Wichert, gleichfalls Kunstgeschichtler, an die Städelschule berufen wurde, es sei ein Risiko, „die Aufgabe einem Mann zu stellen, der nicht selbst ausübender Künstler“ sei.

Kaesbach hatte seine kunsthistorische Dissertation dem schmalen Œuvre dreier spätgotischer Maler der altwestfälischen Schule, Victor und Heinrich Duenwege und dem Meister von Kappenberg, gewidmet, die er ausdrücklich als „für die Entwicklungsgeschichte der Malerei bedeutungslose Künstler“ einstufte. Dass er der Aussicht auf eine wissenschaftliche Karriere die Museumslaufbahn vorgezogen hätte, konnte man ihm nicht nachsagen, begleitete ihn doch der Ruf, wie ihm später ein Briefpartner freimütig mitteilte, dass er „höchst ungern zur Feder griff, vor allem über das künstlerische Objekt selbst“. Ein Studienkollege beschrieb Kaesbach denn auch als jemanden, „der umso größeres Gewicht auf die Wirkung seiner Person legte: ein reiner Aesthet, ohne viel Ehrgeiz auf wissenschaftliche Taten“.

Kaesbach, der zuerst in Berlin bei Heinrich Wölfflin und Adolph Goldschmidt, dann in Heidelberg bei Henry Thode, einem entschiedenen Verfechter einer national-völkischen Kunstauffassung, gehört hatte, war zuletzt in Straßburg eingeschrieben. Die Kaiser-Wilhelm-Universität war eine junge Einrichtung: gegründet 1871 nach dem Deutsch-Französischen Krieg und von daher, im Zuge der seinerzeit erstrebten Akkulturation Elsass-Lothringens, einer epistemologischen Ausdehnung des Deutschen Reiches verpflichtet. Der dortige Lehrstuhlinhaber war Georg Dehio, dem die Erfassung „deutscher Kunstdenkmäler“ von seiner Heimat im Baltikum bis in die „deutsche Schweiz“ zum Lebensziel wurde.

Die Stiftung hatte nur für fünfzehn Jahre Bestand

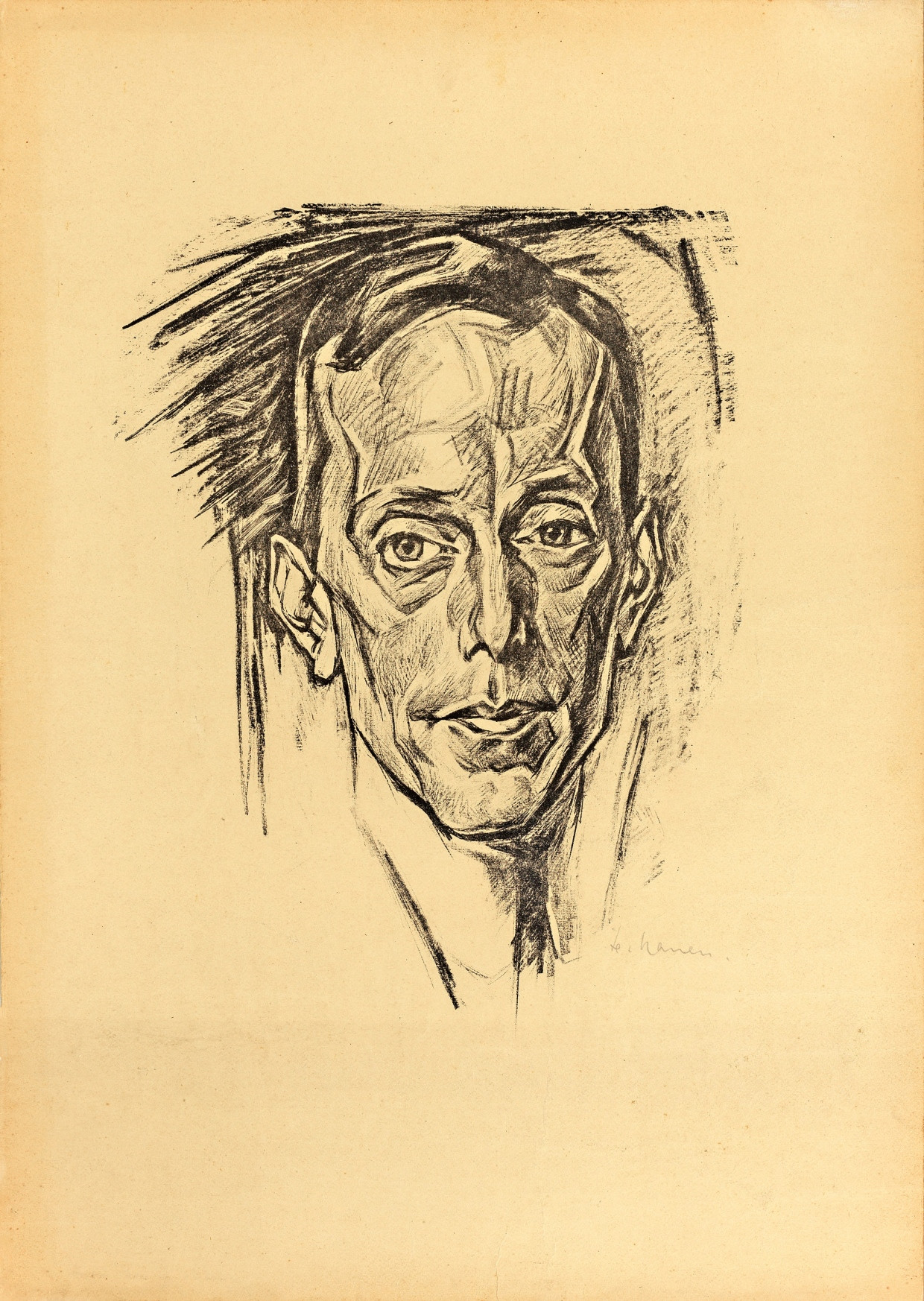

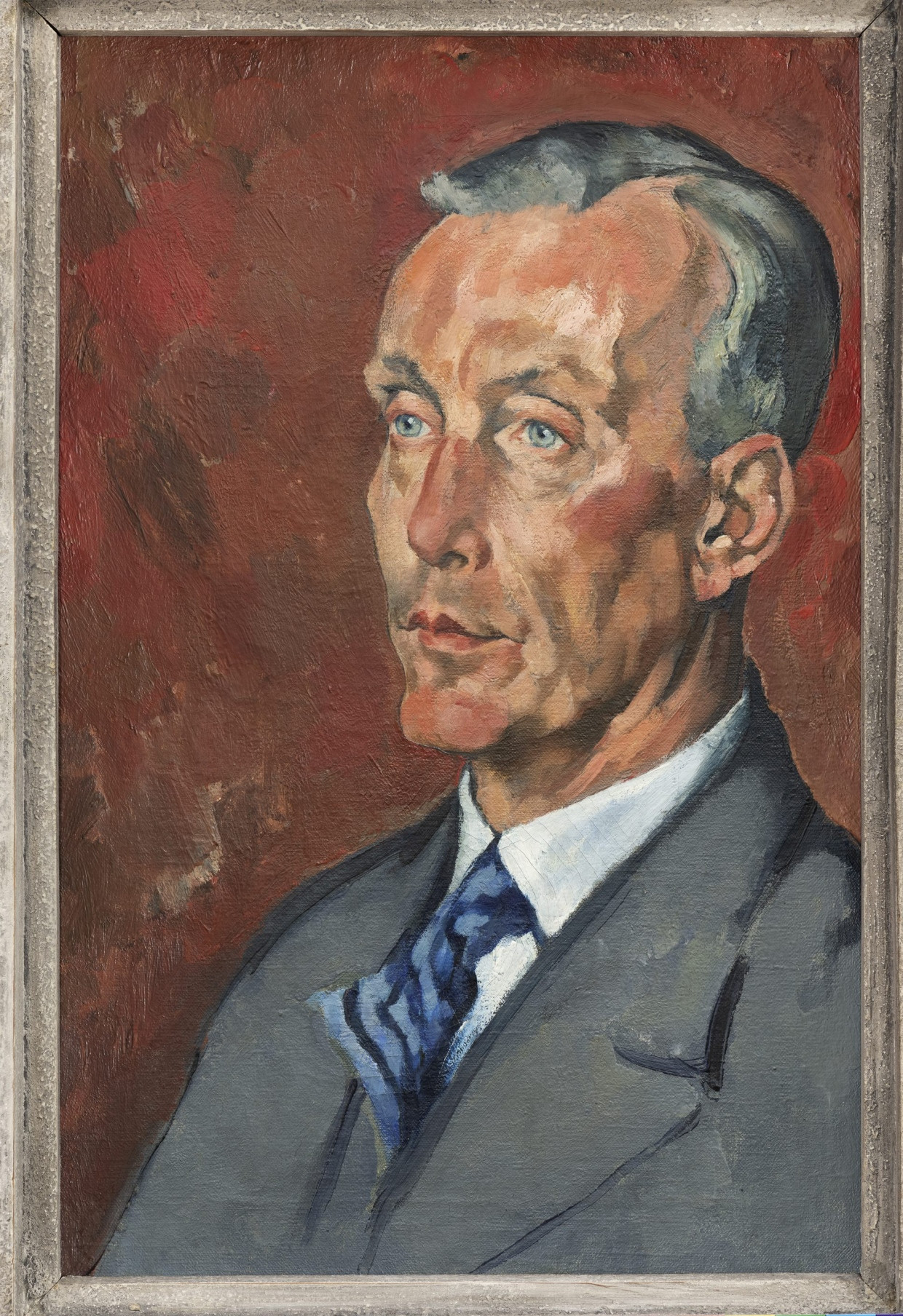

Von 1906 an famulierte Kaesbach an der Nationalgalerie in Berlin. Die Interessenkonflikte, die dort zwischen Kaiser Wilhelm II. und Wilhelm von Bode auf der einen Seite und Hugo von Tschudi sowie Ludwig Justi auf der anderen um den Einzug der Moderne in die staatlichen Sammlungen ausgefochten wurden, waren polarisierend. Kaesbach schloss damals die für ihn zeitlebens einflussreichen Freundschaften mit Christian Rohlfs, mit Nauen, der ihn mehrfach porträtierte, und mit Erich Heckel. Von ihnen und weiteren deutschen Expressionisten erwarb er seit 1904 Gemälde und Zeichnungen. Seine knapp 100 Arbeiten umfassende Sammlung stiftete er bereits 1922 seiner Geburtsstadt Mönchengladbach. Fünfzehn Jahre später wurde die Dr.-Walter-Kaesbach-Stiftung als „entartet“ beschlagnahmt und sodann zerstreut.

Die intensive Förderung der Expressionisten war es, die 1924 Kaesbachs Berufung nach Düsseldorf rechtfertigte. Zuvor hatte sich Kaesbach vier Jahre lang einen Ruf als energischer Reformer erarbeitet, indem er als Direktor in Erfurt das Städtische Kunst- und heutige Angermuseum zu einem modernen Haus ausbaute, welches das einzige bis heute erhaltene Fresken-Ensemble eines expressionistischen Malers beherbergt. Kaesbach hatte es, wie nahezu alle damaligen Erwerbungen zeitgenössischer Kunst finanziert durch den Erfurter Industriellen Alfred Hess, bei Erich Heckel in Auftrag gegeben. Wilhelm von Bode nannte seinen Erfurter Kollegen mit einem drastischen Bild sogar einen Spartakisten.

In Düsseldorf muss es allerdings Jahre gedauert haben, bis der reformerische Eifer durchschlagen konnte. Bei Lektüre der Aufsatz- und Dokumentensammlung, die jetzt im Auftrag der Kunstakademie zum Jubiläum von Kaesbachs Direktorat erschienen ist („Walter Kaesbach und die Kunstakademie Düsseldorf“. Hrsg. v. Vanessa Sondermann. Deutscher Kunstverlag, Berlin 2024. 312 S., Abb., geb., 44,– €) sowie ergänzender Quellen zeigt sich, dass der Großteil der Neuerungen erst in den Jahren um 1930 zum Tragen kam, jedoch überwiegend noch heute an den Kunsthochschulen Geltung besitzt.

Es waren dies zuallererst die verschärften Auslesekriterien, mittelbar die Reduzierung der Ausbildungsplätze pro Lehrstuhl, zur Vermeidung eines „Künstlerproletariats“, vor dem Kaesbach in der Weltwirtschaftskrise warnte. Im selben Zuge erfolgte die Erweiterung des Lehrangebots durch den Studiengang der Kunstpädagogik sowie eher gewerbliche Fächer wie Bau und Städtebau, Werbung, Bühnenbild und Schriftgestaltung. Das kam dem Kultusministerium in Berlin entgegen, das die Akademien für „geistige Antikenkammern“ hielt und die Vereinnahmung von Ausbildungsbereichen anstrebte, die bislang dem Handelsministerium unterstellt gewesen waren.

Öffnung zur Stadt

Zudem veranlasste Kaesbach die Überweisung der einzigartigen, bis zu Zeichnungen der italienischen Renaissance zurückreichenden Lehrsammlung an das städtische Kunstmuseum (den heutigen „Kunstpalast“), vorderhand aus konservatorischen Gründen, zugleich aber auch, um aus der Stadtkasse mehrere großzügige Bau- und Umbaumaßnahmen am Akademiegebäude gegenzufinanzieren. Das wichtigste Vorhaben war die gänzliche Umgestaltung der Aula, über die sich die Akademie mittels Vortragszyklen fortan dem städtischen Publikum öffnen sollte.

Kaesbach erteilte der seinerzeit vorherrschenden „Talmipracht eines historisierenden Raumgeschmacks“, wie sie der „Düsseldorfer Stadt-Anzeiger“ 1930 beschrieb, eine rigide Absage: Die Befensterung durch den neu berufenen Professor für Glasmalerei Heinrich Campendonk, ein ehemaliges Mitglied des „Blauen Reiters“, sorgte raumbestimmend für Lichtfelder geometrischer Abstraktion, und die Gesamtheit der Wände wurde mit reinem Blattgold belegt. Durch Kriegseinwirkung 1943 zerstört, hat sich von der Goldenen Halle zwar nicht einmal eine Fotografie erhalten — ein ferner Abglanz ist jedoch möglicherweise in den goldstaubbedeckten Wandtafeln des Environments „Palazzo Regale“ zu erkennen, eines Spätwerks von Joseph Beuys, der von der ehrerbietigen Aula durch seinen Lehrer Ewald Mataré, die letzte, im Jahre 1932 von Kaesbach an die Akademie berufene Lehrkraft, erfahren haben mag.

Überhaupt die Berufungen: Sie wären profilbildend gewesen, hätten sie nicht bald, politisch bedingt vom Frühsommer 1933 an, durch Zwangsbeurlaubung oder Kündigung geendet. Abgesehen von Campendonk und Mataré war es das Meisterstück Kaesbachs, Paul Klee aus dem Bauhaus Dessau abzuwerben und im Sommersemester 1931 für Düsseldorf zu gewinnen. Die diplomatische Hartnäckigkeit, mit der Kaesbach erhebliche Widerstände überwand, im Kollegium, in den Behörden, aber auch beim Umworbenen selbst, wird zu Recht in der Literatur allseits hervorgehoben. Der Direktor besorgte sogar ein wunschgemäß „gartenstädtisches“ Baugrundstück, um Klee den „Abstieg in eine Mietswohnung“ zu ersparen, den zu fürchten der Maler in einem Schreiben vom 30. März 1929 eingestand.

Überwiegend bewegte sich die Berufungspolitik Kaesbachs gleichwohl in einem etablierten Spektrum künstlerischer Positionen. Gern vernachlässigt werden die im Rückblick so fragwürdigen Anstellungen von Malern wie Paul Bindel und Wolfgang Schmurr, deren spätere Arbeiten auf den „Großen Deutschen Kunstausstellungen“ vertreten waren. Kaesbachs letzte Innovation waren die öffentlichen Akademierundgänge, eine Art „Rechenschaftsbericht der künstlerisch-pädagogischen Arbeit“, wie 1932 die Lokalpresse schrieb: „In Verbindung mit einer systematischen Ausstellung von Arbeiten aus dem Werdegang der Studierenden waren vom 17. bis 20. Januar ihre sämtlichen Unterrichtsräume, von der Aktklasse bis zu den Professorenateliers, jedermann zur Besichtigung freigegeben.“ Zehntausende sollen gekommen sein: Es war eine frühe Begegnung von Akademie und Bevölkerung, wie sie erst wieder nach ’68 und auch dann zunächst zögerlich ermöglicht wurde und inzwischen an zahlreichen Hochschulen zum alljährlichen Ritual geworden ist.

Wunschnachfolger Nolde

Nolde Am 29. März 3½ Uhr werde ich vom Reg. Präs. beurlaubt“, notierte Kaesbach 1933 in sein nicht täglich geführtes Tagebuch, das die Jahre 1917 bis 1937 umfasst und im erwähnten Jubiläumsband erstmals publiziert vorliegt. Als Regierungspräsident amtierte damals noch Karl Bergemann, der am 17. Februar aus der SPD ausgetreten war. Eine Zeile später heißt es: „Am 27. April 35 Minuten dauernde Aussprache mit Kultusminister Dr. Rust in Berlin.“ Bernhard Rust, ehemals Studienrat am Ratsgymnasium in Hannover, NSDAP-Mitglied seit 1925, war am 2. Februar als Reichskommissar zum preußischen Kultusminister ernannt worden, wurde 1934 in Personalunion Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und hatte im Nebenfach auch Kunstgeschichte studiert. Wiederum drei Einträge später steht in Kaesbachs Tagebuch: „3. Mai Unterredung mit Nolde über meinen Vorschlag an Minister Rust ihn zum Aka.-Direktor zu machen.“

Nach acht Jahren und vier Monaten Amt und Dienst an der Akademie wurde Kaesbach Hausverbot erteilt, mit sofortiger Wirkung. Vorausgegangen waren sowohl eine jahrelange intrigante Hetze konservativer und reaktionärer Kreise gegen ein vermeintliches „System Kaesbach“, zu dem sich der Direktor, die von ihm geförderte Kunst und ein angeblich jüdisch dominierter Kunsthandel sowie Separatismus und Bolschewismus miteinander verknüpft hätten, wie auch das Bestreben der nationalsozialistischen Machthaber in Berlin, „zur Vereinheitlichung der staatlichen Organe die Düsseldorfer Akademie abzuwerten“, um die Preußische Akademie der Künste in Berlin „als zentrale Institution zu festigen“ — wie Caroline Yi in der bislang einzigen, vor einem Jahrzehnt an der Universität Bonn eingereichten Dissertation über Kaesbach darlegt.

Zugleich fehlte jeglicher Rückhalt im Kollegium: Selbst den mit ihm befreundeten Professoren galt ihr Direktor, wie Heinrich Nauen in einem Brief vom 3. März 1933 bedauernd feststellte, als „Egoist“, der es nur verstehe, „andere für sich arbeiten zu lassen, und so unverdient Erfolg eingesteckt“ habe. Kaesbach versuchte noch, beim neuen Kultusminister Rust seine Arbeit an der Akademie als programmatisches Engagement für die deutsche Kultur darzustellen. Seine Rust übermittelte, sogar in einem persönlichen Gespräch mit Emil Nolde ventilierte Idee, den berühmten Maler als seinen Nachfolger zu gewinnen und die Akademie einem Repräsentanten des Künstlerberufs zu übergeben, knüpfte an Bemühungen einer Richtung nationalsozialistischer Kunstpolitiker an, den Expressionismus zur wahren deutschen Kunst zu stilisieren.

Innere Emigration mit Blick auf die Schweiz

Walter Kaesbach verkaufte im Juli 1933 sein erst kurz zuvor bezogenes, neusachlich konstruiertes und in der damals geplanten Künstlerkolonie Düsseldorf-Lohausen gelegenes Haus deutlich unter Wert und zog an den Bodensee. Dort bewirtschaftete er einen Garten.

In Überlingen am Bodensee genehmigten die französischen Besatzungsbehörden schon im Oktober 1945 den hierzulande frühesten Überblick über die in der NS-Zeit verfemte Kunst. Es war der Beginn einer kulturellen Umerziehungspolitik, lange vor Arnold Bodes legendärer Rückschau auf der Documenta 1955. „Deutsche Kunst unserer Zeit“ lautete der Titel der Ausstellung, die im Städtischen Museum vom 20. Oktober bis zum 11. November zu sehen war. Ihr Kurator war gemeinsam mit dem Maler und Grafiker Werner Gothein, dem Sohn des Kulturhistorikers Eberhard Gothein, Walter Kaesbach. Er stellte an Arbeiten der Jahre 1909 bis 1945, von Wilhelm Lehmbruck und August Macke bis hin zu Willi Baumeister, zusammen, was er aus privaten Sammlungen und aus Ateliers befreundeter Künstler erreichen konnte. Dennoch wirkt die Auswahl ein wenig überholt, weil Kaesbachs Vorliebe weiterhin dem Expressionismus und der Gegenständlichkeit galt, während der Abstraktion vergleichsweise wenig und den Avantgarden von Dada und Surrealismus gar kein Raum gewährt wurde.

Zur Eröffnung reiste der Oberbürgermeister von Düsseldorf an, Walter Kolb, der von 1946 bis zu seinem Tod 1956 Oberbürgermeister von Frankfurt war. Kolbs Anliegen, Kaesbach erneut für die Direktion der Kunstakademie zu gewinnen, scheiterte am Lehrkörper, dessen Zusammensetzung Kaesbach in nicht unbeträchtlichem Maße verändert sehen wollte. Aus Berlin ereilte ihn sodann durch Ludwig Justi das Angebot, nichts Geringeres als die Leitung der Nationalgalerie zu übernehmen. Nach längerem Zögern gestand Kaesbach sich ein: „Die 13 Jahre Leben u. Schaffen in u. mit der Natur haben mich umgeprägt.“ Amtsentlassung und innere Emigration hatten ihre untilgbaren Spuren hinterlassen.