Von massivem Gegenwind spricht UN-Generalsekretär António Guterres, wenn er auf die aktuelle Lage der internationalen Zusammenarbeit blickt. „Wir leben in einer Welt, in der das Vertrauen schwindet und der Multilateralismus unter Druck steht“, sagt er am Montag bei der Eröffnung der vierten UN-Konferenz zur Finanzierung von Entwicklungshilfe in Sevilla. Vertreter fast aller Mitgliedstaaten der UN sitzen im Plenum und hören dem Generalsekretär zu. Delegationen aus Russland und aus China sitzen in der Menge, Frankreich wird sogar von Präsident Macron vertreten. Staats- und Regierungschefs sind ansonsten vor allem aus dem Globalen Süden angereist. Nur ein Mitgliedstaat hat seine Abwesenheit offiziell angekündigt: Die USA sind nur Wochen vor der Konferenz ausgestiegen.

Über ein Jahr lang wurde das Abschlussdokument verhandelt, das am Montag verabschiedet wurde. Jetzt fehlt noch die Zustimmung der UN-Generalversammlung. Auf der Konferenz wird die „Verpflichtung von Sevilla“ eher als Versprechen oder Startschuss gehandelt, denn konkrete Zusagen sucht man vergebens. Reformprozesse sollen angestoßen, Initiativen gestartet, Arbeitsgruppen aufgesetzt werden. Das Finanzsystem für Entwicklungshilfe soll reformiert werden, heißt es etwa. Dabei geht es beispielsweise um die hohe Verschuldung von Ländern mit niedrigem Einkommen und um Schlupflöcher in den verschiedenen Steuersystemen.

„Uns läuft die Zeit davon“

Auch die „Agenda 2030“ zum Erreichen der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) wird im Abschlussdokument bekräftigt. Damit versprechen die Staaten nochmals – wie 2015 schon offiziell beschlossen –, dass Armut und Ungleichheit beendet, der Planet geschützt und Gesundheit, Gerechtigkeit und Wohlstand für alle Menschen bis 2030 sichergestellt werden sollen. Dafür gebe es jedoch eine Finanzierungslücke in Entwicklungsländern von jährlich rund vier Billionen Dollar, also etwa 3,5 Billionen Euro, heißt es. Der Kompromiss ist zugleich eine Warnung: Die Fortschritte zur Erreichung der SDGs bis 2030 würden „weit hinter den Erwartungen“ liegen. „Uns läuft die Zeit davon.“

Dass überhaupt ein Kompromiss mit dem Abschlussdokument erreicht wurde, wertet man im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) als Erfolg. Die deutsche Delegation wird von Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) angeführt. „Es zeigt, dass internationale Zusammenarbeit weiterhin funktioniert, dass die Weltgemeinschaft handlungsfähig ist“, sagt sie nach der Annahme im Plenarsaal. Man verspreche mit dem Dokument das Streben nach einer nachhaltigen und gerechten Welt. Und das, obwohl die Vorzeichen vor der Konferenz „alles andere als günstig“ gewesen seien. Alabali Radovan spricht von der „schwierigen Weltlage“, großen humanitären Krisen, von knappen Budgets – und den USA, die sich aus der Entwicklungsfinanzierung zurückziehen.

Die USA waren der wichtigste Geber

Der Rückzug der USA und das Einstampfen der Behörde für Entwicklungshilfe USAID haben einen Schatten auf die Konferenz geworfen. Die stellvertretende Generalsekretärin der UN, Amina J. Mohammed, hatte die Lage bereits vor Beginn als dramatisch und katastrophal bezeichnet. „Wir sind immer noch dabei, die direkten Folgen aufzuholen.“ Laut einem Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) haben die USA in den vergangenen Jahren ein Viertel der globalen staatlichen Entwicklungshilfe geleistet. Damit war Washington der wichtigste internationale Geber.

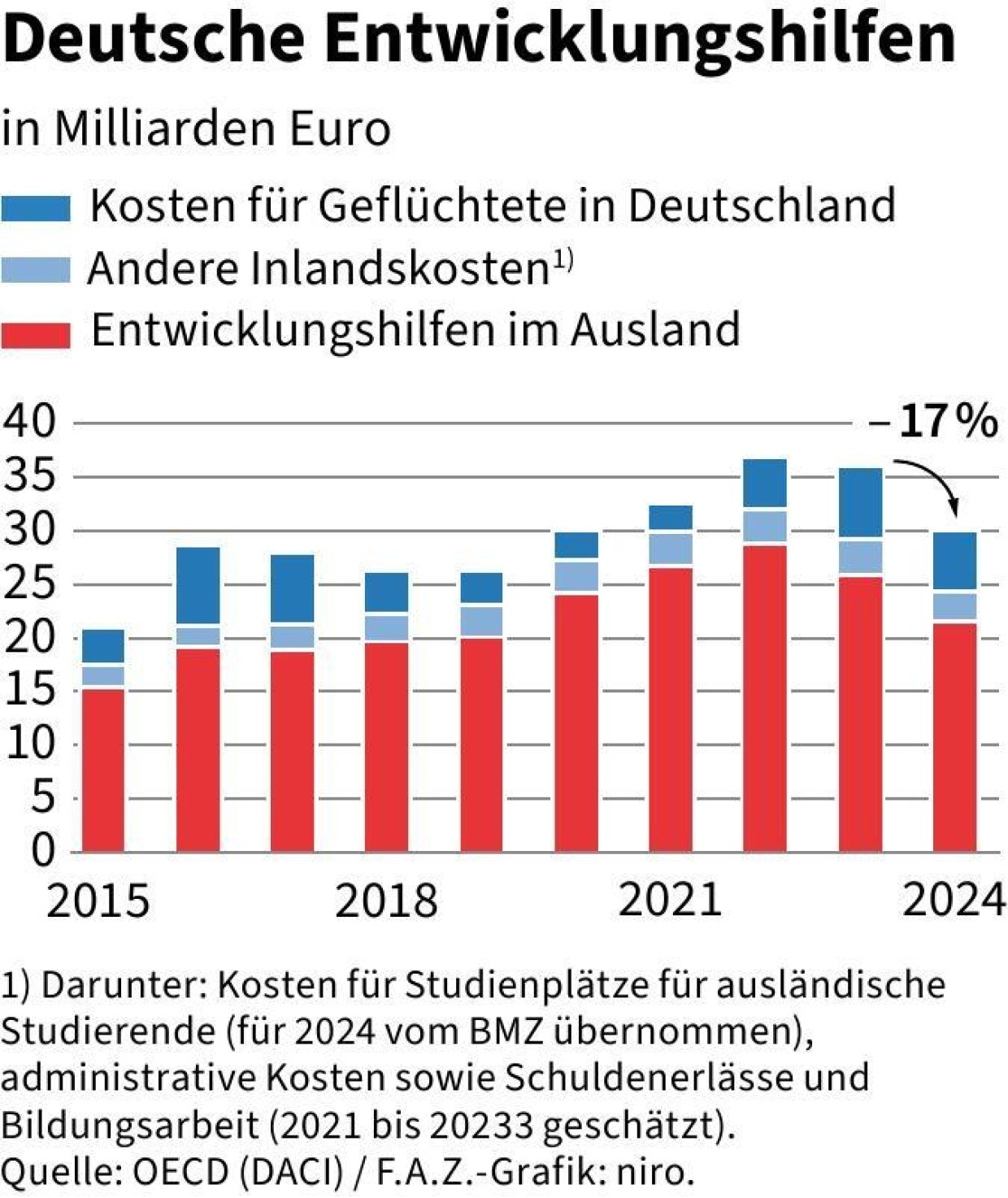

Es folgen laut OECD Deutschland, das Vereinigte Königreich und Frankreich. Auch sie haben ihre Budgets für Entwicklungshilfe bereits im vergangenen Jahr reduziert – und dieses Jahr folgten teilweise noch schärfere Einschnitte. Für das BMZ ist laut dem Haushaltsentwurf aus der vergangenen Woche rund eine Milliarde Euro vorgesehen, also 17 Prozent weniger als noch 2024.

Schon während der Ampelregierung hatten sich diese Einkürzungen abgezeichnet. Für humanitäre Hilfe, die im Auswärtigen Amt angesiedelt ist, sind noch drastischere Einschnitte vorgesehen. Der OECD-Bericht spricht von einem Präzedenzfall, da alle vier der wichtigsten Geberländer nun in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Entwicklungshilfe kürzen. Für 2025 erwartet die Organisation einen Rückgang von neun bis 17 Prozent der weltweiten staatlichen Hilfen. Sie geht davon aus, dass dies eine „systemische Veränderung“ widerspiegele, die weit über das laufende Jahr zu spüren sein werde.

Von einem potentiellen Systemwechsel in der Entwicklungshilfe reden aktuell einige Fachleute. Auch dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist eine bevorstehende Neuausrichtung in Deutschland zu entnehmen: Entwicklungspolitik sei künftig „zugleich werte- und interessengeleitet“, heißt es darin. „Wir brauchen grundlegende Veränderungen in der Entwicklungspolitik, die aktuelle geopolitische und ökonomische Realitäten stärker abbilden und gestalten müssen“, heißt es. Danach werden drei Schwerpunkte der Bundesregierung bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung genannt: Zugang zu Rohstoffen, Fluchtursachenbekämpfung sowie die Zusammenarbeit im Energiesektor. Getrennt von den Schwerpunkten heißt es in dem Vertrag sodann, dass man sich auch für den Kampf gegen Armut, Hunger und Ungleichheit engagieren würde.

Entwicklungsministerin Alabali Radovan erläutert in Sevilla, dass fortan wirtschaftliche Zusammenarbeit eine hervorgehobene Rolle spielen werde – heißt also weniger Fokus auf Entwicklung. Trotzdem stehe man zur globalen Verantwortung, bekräftigt sie. Nun fange ein Prozess an: „Wie können wir mit weniger Mitteln unsere Zusammenarbeit effizient gestalten?“ Dafür würden einzelne Instrumente, Themen und Regionen neu bewertet. Eine Abkehr vom Multilateralismus bei Entwicklungshilfe wird es laut der Ministerin aber nicht geben: Mit dem Wegfall der USA könne Deutschland als einer der wichtigsten Geldgeber eine führende Rolle übernehmen, sagt sie. „Wir wollen das stärker strategisch nutzen.“ Einige Länder suchten nach mehr Orientierung, die wolle man geben.

Vor über fünfzig Jahren hat die UN-Generalversammlung das Ziel ausgegeben, dass Industriestaaten 0,7 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Entwicklungshilfe ausgeben sollten. Deutschland hatte die Quote laut Daten der OECD erstmals 2016 erreicht, zwischen 2020 und 2023 dann jährlich. Heute wirkt dieses Ziel so weit entfernt wie seit zehn Jahren nicht mehr. Damals fand die letzte UN-Konferenz zur Finanzierung von Entwicklungshilfe in Addis Abeba statt. „Der Geist von Addis“ wurde damals von der Hoffnung der „Agenda 2030“ getragen. Auch davon ist man in Sevilla weit entfernt. „Ich als Entwicklungsministerin“, betont Alabali Radovan, „stehe weiterhin zu den 0,7 Prozent als internationales Signal.“ Fraglich ist, was Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dazu sagen würde. Er ist trotz Einladung nicht angereist.