Wenn es stimmt, dass man sich da niederlassen soll, wo gesungen, wird, weil böse Menschen keine Lieder haben, dann muss Estland der perfekte Ort dafür sein. Und das Zentrum dieses Ortes ist am Samstag und Sonntag zweifellos Tallinn. In einer Art Amphitheater östlich der estnischen Hauptstadt singen am Samstagabend gut 100.000 Menschen die Hymne ihres Landes. „Mein Vaterland, meine Freude und mein Glück, wie schön bist du“, lauten die ersten Zeilen. Sie schwenken die blau-schwarz-weißen Nationalfarben und rufen „Eesti, Eesti, Eesti“.

Dann betritt Alar Karis, der Präsident des Landes, in Frack und Zylinder das große Dirigentenpult und eröffnet das 28. Liederfestival. Er spricht erst in Richtung Bühne, auf der 30.000 Sänger und Sängerinnen stehen, die sich für das, so sagt es einem hier jeder, größte Ereignis des Landes qualifiziert haben. Dann wendet er sich an die 70.000 im Publikum. Viele Lieder werden sie alle gemeinsam singen, traditionelle und moderne, fröhliche und getragene und immer wieder auch neue Kompositionen, in denen sie ihre tiefe Verbundenheit mit ihrem Land ausdrücken. Dass es schon den ganzen Tag in Strömen regnet und der Boden sich bereits zu Beginn in einen woodstockartigen Aggregatzustand verwandelt, stört hier so gut wie niemanden.

Drei Tage vor dem Festival steht Veera Just im Versammlungsraum einer Begegnungsstätte für Senioren in Tallinn und singt „Jojajo, jiejahahahie, jiejiehedahie“. Es sind Lockerungsübungen für die letzte Probe, die hier alle sehr ernst nehmen. Just ist 82 Jahre alt und singt im „Chor der Omas“. Wer hier dabei sein will, muss Enkel vorweisen, so seien die Regeln. Sie selbst hat zwei; ihre älteste, Kätriin, ist 16 und begleitet sie heute.

Ein Chormitglied hat Geburtstag und bekommt prompt ein Ständchen. 30 klare Stimmen füllen den Raum, dann gibt es Beifall und kleine Geschenke. Einsetzendes Schnattern unterbindet die Chorleiterin, denn sie hat einen vollen Zettel mitgebracht. Wann und wo treffen wir uns zur Parade zum Festgelände? Wer läuft alles mit? Und wann ist unser Auftritt?

Festival findet nur alle fünf Jahre statt

Mit ihrem Chor hat sich Just für das Liederfestival qualifiziert. „Das ist eine große Auszeichnung“, sagt sie. Denn es findet nur alle fünf Jahre statt. Dann kommen Sänger und Tänzer aus allen Regionen des Landes und dem Ausland in der estnischen Hauptstadt zusammen und gestalten gemeinsam ein Programm. Die Qualifikation ist hart, die Jurys sind streng, und Just ist stolz, dass es ihr Chor abermals geschafft hat. Seit 1960 war sie jedes Mal beim Sängerfest dabei, nur einmal nicht, als ihr Sohn geboren wurde. „Da kam mein Chor zu mir und sang am Fenster.“ Mit dem Singen begonnen hat sie im Schulchor, war dann im Studentenchor und gründete später ihren eigenen, den „Alumni-Chor“, mit dem sie 1985 sofort beim Liederfestival dabei war.

In ihrem heutigen Chor gibt es keine Altersgrenze. „Hier kann ich singen, solange ich will“, sagt sie lachend. Ihr verstorbener Mann hat im Blasorchester gespielt, Sohn und Tochter sind Chormitglieder, und Enkelin Kätriin singt gleich in vier Chören. Alle haben sich für das Großereignis qualifiziert und stehen beim gemeinsamen Chorsingen auch miteinander auf der Bühne. Das Festival ist seit Monaten ausverkauft, die Liveübertragung im Fernsehen hat Rekordeinschaltquoten. Ein ganzes Land befindet sich im Liederrausch.

Kraft des Singens hat Esten durch schwierigste Zeiten getragen

„Man ist hier Teil einer großen Familie“, sagt Rasmus Puur in einer Probenpause auf dem Festgelände. „Ein Zehntel aller Esten sind alle fünf Jahre hier.“ Puur ist 34 Jahre alt und dirigiert diesmal den großen Chor aller 990 Chöre, die es auf die Bühne geschafft haben. Das ist nicht nur eine Ehre, er ist damit wie viele Dirigenten, die hier auftreten, auch eine Art Star. Am Samstag jubelt die Menge, als Puur die Leiter zum Dirigentenpult erklimmt. Er setzt seinen ganzen Körper ein, formt die Musik quasi mit den Händen. Bei den Proben unterbricht er die Sängermenge, will da eine etwas längere Pause, dort eine kräftiger gesungene Sequenz. Anders als bei „normalen“ Chören könne man hier nicht nach Gehör leiten, sagt er. Der Ton komme angesichts der großen Menge spät bei ihm an, man müsse mehr den Takt nutzen.

Die Bedeutung des Liederfestivals geht jedoch weit über das Musikalische hinaus. „Wir sind hier eins“, sagt Puur. „Wir fühlen uns als ein Land. Wir leben und wir halten zusammen, egal wie schwer die Zeiten sind und welche Krisen es gerade gibt.“

Die große Kraft des Singens und der Lieder hat die Esten durch schwierigste Zeiten getragen. Schon 1869 war das so, auf dem ersten Sängerfest in Tartu, an dem 800 Männer teilnahmen. Estland war damals eine russische Provinz, in der deutsche Gutsbesitzer über estnische Bauern regierten. Mit der Alphabetisierung brach sich der Wunsch nach Freiheit, Souveränität und Identität Bahn. Das gemeinsame Singen estnischer Lieder in estnischer Sprache auf einem eigenen Fest verlieh alldem Ausdruck.

1940 besetzte die Sowjetunion unter Gewaltandrohung das Land

1918 wurde der große Traum der Unabhängigkeit für die Esten wahr. Doch er währte nur kurz. Im Juni 1940 besetzte die Sowjetunion unter Gewaltandrohung das Land. Grundlage war der am 23. August 1939 mit Deutschland geschlossene „Nichtangriffspakt“, der ein Zusatzprotokoll über die Aufteilung Osteuropas enthielt.

Nach Deutschlands Überfall auf die Sowjetunion geriet Estland unter deutsche und drei Jahre später abermals unter sowjetische Besatzung – mit verheerenden Folgen für alle, die Moskau als Gegner ansah. Dazu zählten Abgeordnete, Lehrer, Unternehmer, Professoren, Schriftsteller, Musiker, Pfarrer, Großbauern und deren Familien. Während einer der größten Deportationswellen zu Hochzeiten des stalinistischen Terrors wurden binnen weniger Tage mehr als 20.000 Esten nach Sibirien verschleppt.

„Unter ihnen war auch meine Mutter“, erzählt Veera Just. Sie war das jüngste von fünf Kindern, die von einem auf den anderen Tag ihre Mutter verloren. Alle wurden in verschiedene Heime gesteckt. Nach Stalins Tod 1953 kam die Mutter zurück und sammelte ihre Kinder buchstäblich wieder ein. „Sie durfte aber nicht mehr in Tallinn wohnen“, erzählt Just. „Das war eine sehr bedrückende Zeit.“ Die Mutter habe nicht über Sibirien sprechen dürfen, in den Familien sei über jene Zeit geschwiegen worden, solange es die Sowjetunion gab. „Die Musik war die einzige Möglichkeit für uns, uns auszudrücken“, sagt Just. Noch heute sei sie ihrem Musiklehrer dankbar, der das Singen gefördert und damit die schwere Zeit erträglicher gemacht habe.

Tradition begann in den Zwanzigerjahren

Die Tradition, Liederfestivals alle fünf Jahre zu organisieren, begann in den Zwanzigerjahren. Sie wurde nach dem Krieg unter sowjetischer Besatzung weitergeführt – nun allerdings als Liederfest des Sozialismus. Die Texte priesen die Arbeiterklasse und den Kommunismus, sie huldigten Lenin und der Sowjetunion. „Das war der offizielle Teil“, erzählt Just. Den habe man über sich ergehen lassen. Danach seien die Chöre geblieben und hätten estnische Lieder gesungen. „Man musste ein bisschen tricksen“, sagt sie. Weil alle Lieder genehmigt werden mussten, der Zensor aber nur Russisch sprach, „haben wir die Übersetzung ein bisschen angepasst“. So wurde das Liederfestival zu einem Akt des Widerstands gegen die Okkupation.

„Wir haben darum gekämpft, dass wir die Lieder singen dürfen, die wir wollen.“ Das Subversive machte die Runde in dem kleinen Land. In diesen Zeiten seien viele Esten in Chöre eingetreten, einmal am Festival teilzunehmen, wurde für viele zum großen Ziel. Lieder für ein unabhängiges Estland blieben jedoch verboten, genau wie die estnische Hymne. Doch 1985 widersetzten sich die Sänger. Nach der Durchsage „Die Chöre verlassen die Bühne“ blieben alle stehen. Leise begannen einige „Mein Vaterland ist meine Liebe“ zu singen, eines der verbotenen Lieder. Immer mehr stimmten ein, schließlich sangen 20.000 Teilnehmer und das Publikum, das aufgestanden war, mit. „Das war ein unglaublich ergreifender Moment“, sagt Just. Heute ist es das Schlusslied eines jeden Festivals und längst so etwas wie die inoffizielle Hymne Estlands.

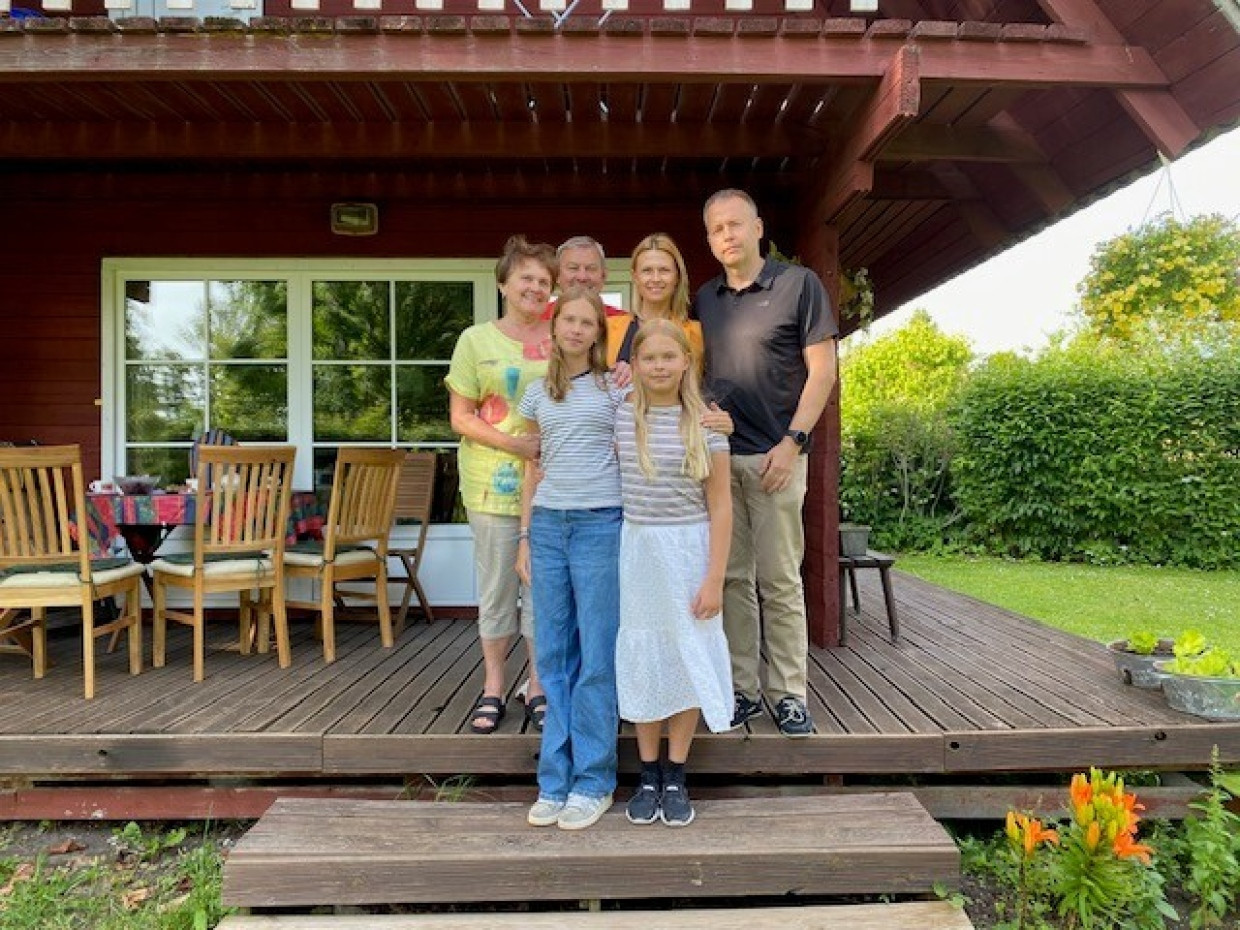

Die gewaltlose Loslösung von der Sowjetunion nennen sie hier auch „Singende Revolution“. 1988 versammelten sich Hunderttausende Esten auf dem Liederfestgelände, sie sangen patriotische Lieder und forderten die Unabhängigkeit ihres Landes. Seit fast 35 Jahren ist Estland nun souverän, es ist die bisher längste Zeit in seiner Geschichte. Laulupidu, wie das Liederfestival auf Estnisch heißt, ist seitdem nur noch populärer geworden. „Wir Esten ziehen aus dem Singen Kraft“, sagt Rene Tammist. „Es schafft Gemeinschaft und stiftet Lebenssinn.“ Tammist ist Chef eines Energieunternehmens. Die Sommerzeit, in der es fast bis Mitternacht hell ist, verbringt er mit seiner Familie in einem Sommerhäuschen an der Küste westlich der Hauptstadt. Seine Frau Kai und er pendeln von hier zur Arbeit, während die Schwiegereltern die beiden Töchter betreuen, die drei Monate Ferien haben.

Die ganze Familie singt in verschiedenen Chören, und alle sind beim Festival dabei. Nur Andres, der Großvater, singt nicht. Er ist an den zwei Festivaltagen für die Logistik zuständig, denn jedes Familienmitglied muss zu anderen Zeiten auf die Bühne – nur am Anfang und am Ende stehen sie dort alle gemeinsam. Katrin Raamat, die Großmutter, ist stolz auf ihre Familie. Sie war Musiklehrerin und legt Wert auf Qualität. „Wir gehen nicht auf ein Fest, sondern auf ein Konzert“, sagt sie, während sie Kirschen, Kaffee und Kuchen auf den Tisch stellt. In einem Chor zu singen ist in Estland mindestens so selbstverständlich, wie sein Kind in einen Sportverein zu schicken. Für Kinder gibt es spezielle Notensysteme, der Musikunterricht nimmt ab Klasse 1 großen Raum ein. „Und für jeden Musiklehrer ist es eine Ehre, einen Chor zu leiten.“

Die Musik verbindet alle

Raamat hat viele Chöre geleitet. „Aber am Festival teilzunehmen, ist das Größte“, sagt sie. Man müsse dafür niemanden überzeugen. Für Kinder gebe es Juniorenfestivals, die überlaufen seien. Marie, ihre 13 Jahre alte Enkelin, die älteste Tochter von Kai und Rene Tammist, ist vor einem Jahr in den neuen Mädchenchor ihrer Schule gewechselt. „Erst waren wir 15, dieses Jahr sind wir schon 30 Leute“, sagt sie. „Alle wollen mitmachen.“ Längst nicht alle könnten Noten lesen, aber das mache nichts, sagt Rene. Ein Lied für das Festival zu erarbeiten, heiße, ein Jahr lang gemeinsam zu üben. „Es bringt das Land zusammen.“ An manchen Abenden sei die ganze Familie zu Chorproben unterwegs.

„Das Singen definiert, wer wir sind, es ist tief in unserer Kultur“, sagt seine Frau Kai. „Es ist ein wunderbares Gefühl, seine Wurzeln zu spüren, dazuzugehören.“ Mit 1,3 Millionen Einwohnern ist Estland ein kleines Land, aber eine große Gemeinschaft. In diesem Jahr steht das Festival unter dem Motto „Iseoma“, was so viel wie Verwandtschaft bedeutet.

Um die Verbundenheit zu zeigen, liefen wie bei Olympia Läufer mit dem Festivalfeuer durch alle Regionen, bis es zur Eröffnung am Samstag in Tallinn eintraf und von mehreren Dirigenten auf einen Turm getragen wurde, wo die Festivalflamme nun leuchtet. Rund ein Dutzend Dialekte hat Estland, die in diesem Jahr eine besondere Rolle im Programm spielen. Manche sind so verschieden, dass sich die Esten untereinander nicht verstehen. Doch die Musik verbindet alle.

Einwohner sind entschlossen, ihre Unabhängigkeit zu verteidigen

Zudem gebe das gemeinsame Singen Sicherheit und Selbstvertrauen, sagt Rene Tammist. „Natürlich fühlen die Leute die politische Lage.“ Russland ist ein aggressiver Nachbar. Hybride Angriffe, Provokationen an der Grenze und im Luftraum erlebt Estland täglich. Äußerungen aus Moskau, wonach Russland die baltischen Staaten als nicht unabhängig ansieht, hören sie mit großer Sorge. Andres, der Großvater, erzählt, wie in seiner Jugend hier Grenzsoldaten manchmal den Stacheldraht am Strand anhoben. „Dann durften wir kurz baden gehen.“ Aus Angst, jemand könnte dem Vielvölkergefängnis Sowjetunion entfliehen, hatte Moskau große Teile der Ostseeküste gesperrt.

Heute hat praktisch jeder Este zwei eng mit der Musik verbundene Glaubenssätze verinnerlicht: Dass sich die unterdrückte Landbevölkerung im 19. Jahrhundert in eine europäische Nation gesungen und dieses Land sich im 20. Jahrhundert schließlich frei gesungen hat. Das heißt nicht, dass es in Estland keinen Streit gibt. Politisch ist das Land fragmentiert, die Koalition von Ministerpräsident Kristen Michal, einem liberalen Politiker, hängt nach dem Rauswurf der Sozialdemokraten am seidenen Faden.

„Beim Singen sind wir trotz verschiedener Meinungen alle gleich“, sagt Katrin Raamat. Sie sitzt mit Schwiegersohn Rene und ihren Enkelinnen am Samstagabend auf schmalen Holzbänken vor der Bühne. Alle sind trotz Regencapes pitschnass, aber bester Laune. Sie warten auf Kai, ihre Tochter und Mutter, die im Massenchor auf der Bühne steht. „Den Regen sind wir schon gewöhnt“, sagt Raamat und lacht. „Das ist beinahe jedes Mal so.“ Dann stimmen sie alle in das Schlusslied mit ein. Es handelt von Estland, seiner Landschaft und seinen Menschen. Viele bewegen ihre Handys mit eingeschalteter Taschenlampe und kleine estnische Fähnchen im Takt. Sie leben einen fröhlichen Patriotismus. Noch nie hat Estland jemanden angegriffen, aber seine Einwohner sind entschlossen, ihre Unabhängigkeit zu verteidigen.