Japan – 25 Prozent

Japan war das erste Land, mit dem Donald Trump im Frühjahr Verhandlungen über die von ihm verhängten Zölle aufgenommen hatte. Doch Japan war auch das erste Land, das am Montag inmitten laufender Gespräche einen Mahnbrief aus Washington erhielt. Seine jüngste Drohung von Zöllen bis zu 35 Prozent machte Trump darin nicht wahr, sondern setzte 25 Prozent fest, einen Prozentpunkt höher als im April angekündigt. Der Brief belegt, dass Ministerpräsident Shigeru Ishiba und seine Verhandler noch keine greifbaren Fortschritte erzielen konnten.

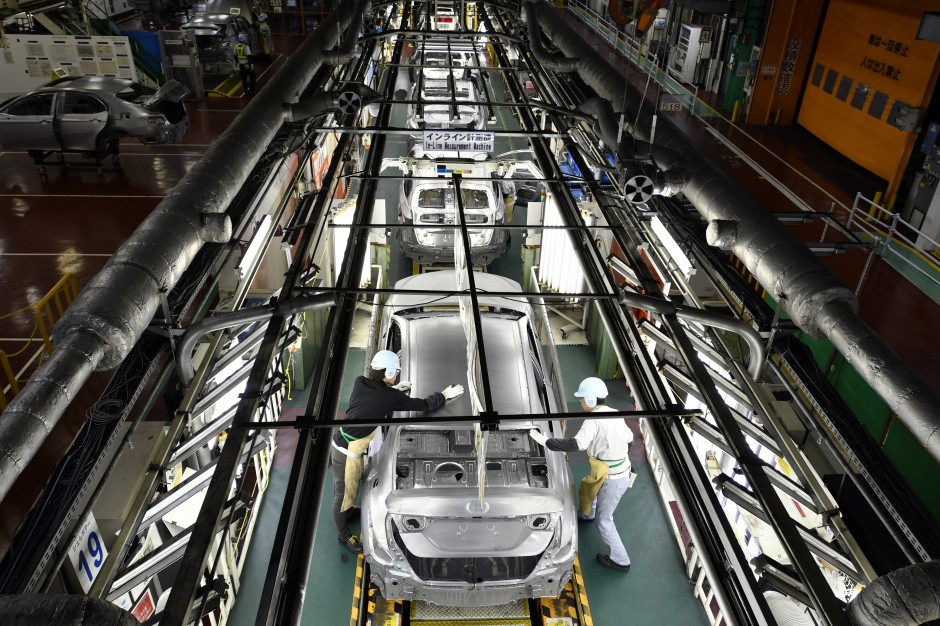

Ishiba versucht, Trump gnädig zu stimmen mit ständigen Verweisen darauf, dass Japans Konzerne die größten ausländischen Investoren in den Vereinigten Staaten sind. Tech-Investor Masayoshi Son hat weitere Investitionen in Amerika von 100 Milliarden Dollar versprochen. Zugleich versucht die Regierung, vor allem die Zölle auf Autos wegzuverhandeln. Dauerhaft hohe Zölle würden die japanische Automobilbranche schwer belasten. Der größte Hersteller Toyota Motor beziffert allein die im April und Mai gezahlten Zölle auf 180 Milliarden Yen (1,1 Milliarde Euro).

Im Gegenzug bietet Tokio wenig. Trump verlangt, dass Japan seine Märkte stärker für amerikanische Autos und Agrarprodukte wie Reis und Fleisch öffnet. Ishiba aber bangt bei der anstehenden Oberhauswahl um Stimmen, wenn er zu große Zugeständnisse macht. Angeboten hat Tokio den Kauf von mehr Flüssiggas aus Alaska und Kooperationen im Schiffbau. Trump aber lamentiert weiter über das hohe Handelsdefizit: Japan exportierte 2024 Waren im Wert von 148 Milliarden Dollar in die USA, Amerika in die Gegenrichtung nur 80 Milliarden Dollar.

Brasilien – 10 Prozent

Brasilien hat noch keine Post von Trump erhalten. Doch muss die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas sich mit einer anderen Zolldrohung auseinandersetzen. Das Gipfeltreffen der BRICS-Staaten in Rio de Janeiro war noch nicht zu Ende, als Trump verkündete: „Jedes Land, das sich der antiamerikanischen Politik der BRICS anschließt, wird einen zusätzlichen Zoll von zehn Prozent zahlen.“ Die brasilianische Regierung sieht die Drohungen derzeit auf einer rhetorischen Ebene. Die Märkte in Brasilien reagierten dennoch nervös.

Die USA sind ein wichtiger Markt für brasilianische Agrargüter, Erdölprodukte und andere Rohstoffe. Auch Stahl und Aluminium sind wichtige brasilianische Exportprodukte; sie sind von Zöllen von zuletzt 50 Prozent betroffen. Die Unternehmen ächzen. Brasilien ist nach Kanada der wichtigste Stahllieferant der USA. Nun will Trump die heimische Industrie abschotten. Doch Brasilien sieht ein Verhandlungsargument: Die Vereinigten Staaten erzielten 2024 im Handel mit Brasilien einen Überschuss von fast sieben Milliarden Dollar, bei Exporten von mehr als 49 Milliarden Dollar. Seit März steht Brasília in Verhandlungen mit Washington, um bessere Bedingungen oder gar eine Zollbefreiung zu erwirken. Informationen zum Stand der Verhandlungen werden nicht veröffentlicht.

Australien – 10 Prozent

Als Trump Anfang April seinen Verbündeten im Pazifik mit einem Zoll von 10 Prozent belegte, war die Wut in Australien unter Ministerpräsident Anthony Albanese groß. Schließlich exportieren die Amerikaner seit eh und je weit mehr Waren und Güter nach Down Under als andersherum, ganz so, wie Trump es sich wünscht. 17,9 Milliarden Dollar betrug Amerikas Handelsbilanzüberschuss im vergangenen Jahr. Mittlerweile hat Albanese zu verstehen gegeben, dass er nicht davon ausgeht, dass der 10-Prozent-Zoll sobald wieder verschwindet. Albanese hat Trump in seiner zweiten Amtszeit noch nicht persönlich getroffen. Nach Ansicht mancher im Land ist der amerikanische Zoll gar nicht so wichtig. Die Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum dürften kaum zu spüren sein, sagt Warwick McKibbin von der Australian National University. Schließlich verfügt das Land über reichlich Rohstoffe wie Eisenerz, die überall und besonders in China gefragt sind. Jetzt gelte es eben, neue Partner zu finden. Eine Beratungskommission der Regierung befand, dass die australische Wirtschaft profitieren könnte, wenn als Folge höherer US-Zölle daheim Reformen eingeleitet würden. Zudem erhielte Australien neben Investitionen auch Importwaren günstiger, die sonst nach Amerika gegangen wären. Das könnte das Wachstum um bis zu 0,4 Prozentpunkte heben.

Thailand – 36 Prozent

Für Thailands Regierung könnte der Zeitpunkt für Zollverhandlungen in letzter Minute kaum schlechter sein. Ministerpräsidentin Paetongtarn Shinawatra ist im Zuge eines innenpolitischen Skandals gerade vom Verfassungsgericht suspendiert worden. Trump ließ am Montag in seinem Brief an Shinawatra den im April angedrohten Zoll auf thailändische Importe unverändert bei 36 Prozent – zusätzlich zu bereits bestehenden Zöllen für bestimmte Waren. Zugleich gab Trump Bangkok einen Lösungsvorschlag mit auf den Weg: Das Land solle doch sämtliche Handelsbeschränkungen für amerikanische Importe aufheben, inklusive aller Zölle. Dann gebe es eine sanftere Behandlung für seine Waren – „vielleicht“. Dabei hat Thailand schon eine Streichung des Importzolls für viele amerikanische Importe angeboten. Die thailändische Wirtschaft läuft nicht rund. Die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten machen fast ein Fünftel des gesamten Exports aus. Das Letzte, was die Regierung gebrauchen kann, ist, dass die Wirtschaft noch geringer wächst als die von der Weltbank prognostizierten 1,8 Prozent.

Argentinien – 10 Prozent

Argentinien, dessen Präsident Javier Milei es in Trumps Freundeskreis geschafft hat, genießt eine Sonderbehandlung. Die beiden Länder stehen kurz vor dem Abschluss eines Handelsabkommens, das einen Nullzoll für rund 100 argentinische Exportprodukte in die USA vorsieht. Damit würden 70 bis 80 Prozent der argentinischen Ausfuhr nach Amerika von Zöllen befreit. Stahl- und Aluminium-exporte sollen jedoch ausgeschlossen werden, weil Washington den Sektor als strategisch erachtet. Argentinien ist der sechstgrößte Aluminiumlieferant Amerikas. Das Abkommen soll in den kommenden Tagen bestätigt werden. Alle beteiligten Beamten unterstehen einer Geheimhaltungspflicht. Maßgeblich an den Verhandlungen beteiligt ist der argentinische Außenminister Gerardo Werthein, der einen direkten Draht zum amerikanischen Handelsminister Howard Lutnick haben soll. Ganz allein auf Freundschaft basiert die Unterstützung aus Washington jedoch nicht. Trotz eines Handelsüberschusses von zwei Milliarden Dollar setzt Trump Argentinien unter Druck. Milei soll Distanz zu China halten. Dabei geht es insbesondere um die Verhinderung chinesischer Investitionen in die 5-G-Technik in Argentinien. Zudem will Washington sich einen privilegierten Zugang für amerikanische Unternehmen im argentinischen Lithium-Sektor sichern. China hat Milliarden in den Sektor investiert und ist zudem wichtigster Abnehmer argentinischer Agrargüter. Über einen Kreditaustausch von 18 Milliarden Dollar in Yuan ist es 2009 auch Gläubiger Argentiniens geworden.

Südafrika – 30 Prozent

Die Zuversicht der Südafrikaner ist schnell verflogen. Vor wenigen Tagen war noch die Rede von einer Vorlage der amerikanischen Regierung für ein Handelsabkommen. Nun aber gehört Südafrika zu den ersten Ländern, die einen Zollbrief aus Washington erhielten. Trump will vom 1. August an einen Zoll von 30 Prozent auf südafrikanische Importe zu erheben. Das entspricht der Drohung von Anfang April. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa sprach noch am selben Abend von einer „umstrittenen Interpretation der Handelsdaten“. Aus südafrikanischer Sicht sind die 30 Prozent nicht gerechtfertigt, weil Südafrika einen viel niedrigeren Zoll von im Durchschnitt etwa acht Prozent auf die Einfuhr verhängt. Mehr als drei Viertel der US-Waren gelange zollfrei auf den Markt, heißt es. Handelsökonomen betonen, dass vor allem – von der amerikanischen Industrie benötigte – Rohstoffe das Handelsbilanzdefizit stark in die Höhe treiben. Die Beziehungen zwischen Südafrika und den USA haben sich in Trumps zweiter Amtszeit rapide verschlechtert. Noch nicht vergessen ist der schmachvolle Empfang Ramaphosas im Weißen Haus im Mai.

Südafrika bietet eine engere Zusammenarbeit bei kritischen Rohstoffen und niedrigere Markthürden für Agrarprodukte an. Es verlangt, dass Amerika auf Waren wie Autos, Stahl und Aluminium und auf Produkte, die in den USA nicht hergestellt werden, keine Zölle erheben. Mehr als acht Prozent des südafrikanischen Exports entfallen auf die USA. Sehr wichtig ist der Markt für die Landwirtschaft und die Autobranche. Südafrika ist zudem Hauptprofiteur des amerikanischen Handelsprogramms AGOA, das afrikanischen Ländern einseitig zollfreien Zugang zum amerikanischen Markt gewährt.

Kambodscha – 36 Prozent

Relativ gesehen, ist Kambodscha so etwas wie ein Gewinner in Trumps jüngsten Zolldrohungen. Noch Anfang April hatte Trump das südostasiatische Land so hart angegangen wie kaum einen anderen Handelspartner und einen Zoll von 49 Prozent auf die Ausfuhr der bettelarmen Volkswirtschaft verhängt. Diese Drohung hat Trump in seinem Brief an Ministerpräsident Hun Manet auf 36 Prozent reduziert. Washington wirft dem Land vor, ähnlich wie Vietnam als reiner Umschlagplatz für Waren aus China zu dienen, die umetikettiert würden und dann als kambodschanische Exporte in die USA gelangten. Trump droht mit noch höheren Zöllen, sollte Kambodscha versuchen, seine Waren über Drittstaaten in die USA zu bringen. Ferner lädt er Kambodscha ein, in Amerika zu produzieren. Die Frage ist, welche Waren das sein könnten. Kambodscha exportiert viel Reis. Noch mehr Bedeutung haben zu Niedriglöhnen produzierte Kleidung und Turnschuhe von Nike oder Adidas. Die dritte Säule der Wirtschaft ist der Tourismus.

Indonesien – 32 Prozent

Der indonesische Präsident Prabowo Subianto hat Post aus dem Weißen Haus erhalten. Um das „sehr hartnäckige“ Ungleichgewicht im Handel zu verringern, werde Washington die Einfuhr aus dem Land mit dem bisher angedrohten Zoll von 32 Prozent belegen, schreibt Trump. Amerika hat 2024 für 17,9 Milliarden Dollar mehr Waren aus Indonesien importiert als dorthin geliefert. Trump schreibt auch, was nötig sei für einen „Deal“ mit den USA: Indonesische Unternehmen sollten Produkte in den Vereinigten Staaten herstellen. Das dürfte beim wichtigsten Exportprodukt des Landes, dem Palmöl, schwierig werden, gibt es in den USA doch wenig Regenwald. Doch könnte es einen anderen Weg geben. Indonesiens Wirtschaftsminister Airlangga Hartarto wird in dieser Woche in Washington erwartet, um Absichtserklärungen über den Kauf amerikanischer Waren im Wert von bis zu 34 Milliarden Dollar zu verhandeln. Den Löwenanteil macht der Kauf von Kraftstoff von bis zu 15,5 Milliarden Dollar aus, dazu kommen Mais, Soja und Baumwolle. Weiter bietet Jakarta an, die Zölle für amerikanische Importe auf fast null zu senken. Seine reichhaltigen Nickelvorkommen will das Land US-Bergbauunternehmen öffnen. Das Land braucht den „Deal“ mit Trump, die eigene Wirtschaft steht unter Druck. Die Zölle, so warnt die Regierung, könnten das Wirtschaftswachstum um einen halben Prozentpunkt weiter senken.

Indien – 26 Prozent

Indien sei ein „schwieriger Fall“, hat Trump Anfang April gesagt. Dem Subkontinent, dessen Ministerpräsidenten Narendra Modi er zuvor oft als seinen „Freund“ bezeichnet hatte, drohte der Amerikaner einen Zoll von 26 Prozent an. Wie sehr die Inder sich seitdem in Washington um eine Einigung bemüht haben, zeigt sich darin, dass Trump jetzt mitteilte, man stehe kurz davor, nach Großbritannien und China auch mit Indien einen „Deal“ abzuschließen. Wie der ausfallen wird, ist nicht abzusehen. Anders als vergleichsweise kleine Staaten wie Vietnam drohte die Regierung des bevölkerungsreichsten Landes der Welt schon mit Vergeltungszöllen auf einzelne amerikanische Warengruppen, sollte Amerika Indien „unfair“ behandeln. Neu Delhi bezeichnet die amerikanischen Zölle als „Schutzmaßnahmen“ für Amerikas Industrie, etwa die Autoherstellung. Indische Exporte nach Amerika im Wert von 2,9 Milliarden Dollar würden mit Zöllen im Wert von 724 Millionen Dollar belastet, was ein eklatantes Missverhältnis sei. Den politisch heiklen Agrarmarkt möchte Neu Delhi nicht wie von Washington gewünscht öffnen, weil dies Massenproteste der Bauern zur Folge haben könnte. Sie sehen ihre Verkäufe durch die Konkurrenz amerikanischer Importe genetisch veränderter Nutzpflanzen wie Mais oder Soja bedroht. Auch vor der Einfuhr von Molkereiprodukten zieht Indien eine „rote Linie“. Seinen Autosektor will Indien verschlossen halten. Die Verhandlungen mit Washington seien von Indiens nationalen Interessen geleitet, sagte Handelsminister Piyush Goyal gerade dazu. Der Ball liege nun in Amerikas Feld.

Südkorea – 25 Prozent

Als Trump seinen Zollbrief an Südkoreas Präsident Lee Jae-myung öffentlich machte, war der koreanische Handelsminister gerade in Washington, um über ebendiese Zölle zu verhandeln. Nach den ersten Gesprächsrunden im April hatten sich beide Seiten optimistisch gezeigt, schnell zu einer Einigung zu kommen. Die Südkoreaner hatten unter anderem eine enge Zusammenarbeit im Schiffbau und im Energiesektor angeboten. Seither sind keine Fortschritte mehr bekannt geworden.

Für Südkorea sind die USA knapp hinter China der wichtigste Handelspartner. Während die Handelsbilanz mit China fast ausgeglichen ist, steht dem Export in die Vereinigten Staaten im Wert von 128 Milliarden Dollar nur die Einfuhr von 72 Milliarden Dollar entgegen. Vor allem für die Automobilwirtschaft um Hyundai, Kia und GM Korea ist der amerikanische Markt unersetzlich: Rund 1,4 Millionen Fahrzeuge oder die Hälfte ihrer Ausfuhr verschiffen die Hersteller im Jahr in die USA. Auch die großen Chip- und Elektronikhersteller Samsung Electronics, SK Hynix und LG sowie die Stahl- und die Schiffindustrie verkaufen gut in Amerika. Die großen koreanischen Schiffbauer gelten Seoul als Trumpf im Ärmel, weil Trump sich von ihnen Investitionen in die lahmenden amerikanischen Werften erhofft.