Bisweilen kann man den Eindruck haben, mit der Demokratie sei es auf der Welt gerade nicht so gut bestellt. In traditionell demokratischen Ländern wie den Vereinigten Staaten geraten liberale Prinzipien zunehmend unter Druck. Zugleich gewinnen Länder mit autoritären Regimen wie China geopolitisch an Bedeutung. Dazu passt eine Untersuchung, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) am Dienstag als Blog veröffentlicht wurde. In dem Beitrag „Handeln mit Diktatoren? Ein historischer Rückblick auf die Geschäftspartner der EU“ schreiben die Autoren Claudia Marchini und Alexander Popov, im Laufe der vergangenen 25 Jahre seien die Handelspartner der Europäischen Union „immer weniger“ demokratisch geworden. Das klingt nicht nur unerfreulich, sondern auch nicht gerade nach einem sehr erfolgreichen Prinzip „Wandel durch Handel“.

Handelsstatistik und Demokratieindex

Der Maßstab, den die Autoren dafür wählen, ist ein selbst entwickelter demokratiegewichteter Handelsindex („democracy-weighted trade index“), kurz DWTI genannt. Er soll über den Zeitablauf berücksichtigen, mit wem die EU-Länder wie viel Handel betreiben, und das mit einer Einschätzung kombinieren, als wie demokratisch diese Handelspartner zu gelten haben. In den Blick genommen wird der Zeitraum von 1985 bis 2023; die allerjüngsten Entwicklungen sind darin also noch nicht enthalten. Die Autoren haben sich auf die Länder der „EU 15“ beschränkt, also die Mitgliedsländer der Union, die schon vor der Osterweiterung dabei waren. Damit wollten sie Schwierigkeiten vermeiden, die sich daraus ergeben, dass die EU-Länder selbst nicht alle immer schon demokratisch waren.

Für die Berechnung dieses Index greifen die Autoren auf öffentlich verfügbare Zahlen zu den Importen in die EU zurück. Um zu bewerten, als wie demokratisch ein Land jeweils zu gelten hat, verwenden sie den „Liberal Democracy Index“, der vom schwedischen Institut V-Dem erstellt wird, das seinen Sitz an der Universität Göteborg hat. Dieser berücksichtigt unter anderem die Achtung der bürgerlichen Freiheiten und die Rechtsstaatlichkeit und liefert für jedes Land einen Wert zwischen null für nicht demokratisch und eins für sehr demokratisch. Länder mit guten Werten sind etwa Norwegen, Neuseeland oder die Schweiz. Länder mit schlechten Werten sind etwa Afghanistan, China oder Saudi-Arabien.

Aus der Kombination von Handelszahlen und Demokratieindex leitet die Studie für jeden Zeitpunkt eine Bewertung des EU-Handels hinsichtlich der Demokratie aller Partnerländer ab. Die Kurve, die sich aus diesem Index ergibt, steigt von 1985 bis 1999 an. Da wird es also tendenziell demokratischer. „Dies spiegelt einen breiten Demokratisierungstrend in Osteuropa, Lateinamerika und Ostasien wider“, schreiben die Autoren. Im Jahr 1999 erreicht der Index mit 0,59 seinen historischen Höchststand. Dann dreht sich die Sache, und bis 2022 geht es kräftig nach unten. Von 2022 auf 2023 steigt der Index dann wieder ein wenig an – aber das reißt es nicht heraus.

Die Autoren machen sich viele Gedanken, womit diese Entwicklung zusammenhängen mag und welche Länder den Index über die Jahre am stärksten beeinflussen. Die Vereinigten Staaten gehören für diesen Zeitraum im „Liberal Democracy Index“ klar zu den demokratischen Ländern, sie sind also nicht der Problemfall; auch wenn die Autoren andeuten, dass die jüngsten Entwicklungen die Frage des Zusammenhangs zwischen Handel und Demokratie wieder auf die Tagesordnung brächten.

Die Rolle von China im Ranking

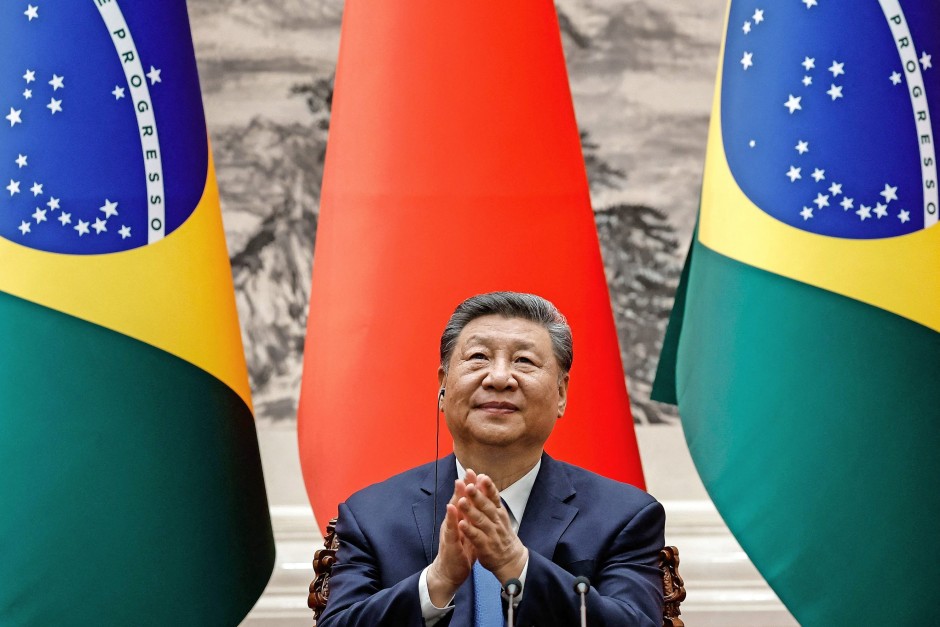

China hingegen spielt eine wichtige Rolle für die Abwärtsentwicklung des Index. Nach jahrzehntelanger Abwesenheit aus dem internationalen Handelssystem sei China im Jahr 2001 der Welthandelsorganisation beigetreten. Seitdem habe der Handel zwischen Europa und China stetig zugenommen, heißt es in der Studie: „Aktuell entfällt etwa ein Fünftel aller EU-Importe auf China, das bezüglich seines Demokratie-Scores Rang 172 von 179 einnimmt.“ Das scheint einen Teil der Entwicklung zu erklären, aber nicht alles. Nimmt man China aus dem Index heraus, liegt er zwar höher. Der Abwärtstrend bleibt aber. Der Demokratieindex ist zudem kein Beleg dafür, dass die Welt seit 1999 einfach insgesamt weniger demokratisch geworden wäre. Der Median ist seit jener Zeit gestiegen.

Am Ende kommen die Autoren durch das Ausschlussprinzip zu einer Kombination zweier Faktoren als Ursache für den Indexrückgang. Auf der einen Seite hätten nicht demokratische Länder ihren Anteil am Handel mit der EU im Laufe der Zeit erhöht. Als Beispiel aus jüngster Zeit wird der Handel mit Seltenen Erden und Metallen genannt, die man stärker als früher benötigt, die aber typischerweise in Ländern mit nicht demokratischen Regimen wie China, Russland und Kongo vorkommen. Auf der anderen Seite hätten sich offenbar aber auch Handelspartner der EU über die Jahre hinsichtlich ihrer Demokratie schwächer entwickelt. Die kleine Aufwärtsbewegung des Index ganz am Schluss erklärt die Studie mit den Sanktionen gegen Russland. Der Handel der EU mit dem Land, das im Demokratieindex alles andere als gut abschneidet, ist durch die Reaktionen auf den Ukrainekrieg viel geringer geworden – das ist gut für den Index.