Angela Merkel fühlt sich wohl. Hinter der Bühne geht der Blick in den üppig grünen Park der Gulbenkian-Stiftung. In Lissabon fühlt sich die frühere Bundeskanzlerin fast wie zu Hause. Sie wolle nur noch „Wohlfühltermine“ wahrnehmen, hatte sie bei ihrem Abschied aus dem Kanzleramt gesagt. Seitdem ist sie zum vierten Mal in Portugal für ein Ehrenamt, das sie sehr ernst nimmt.

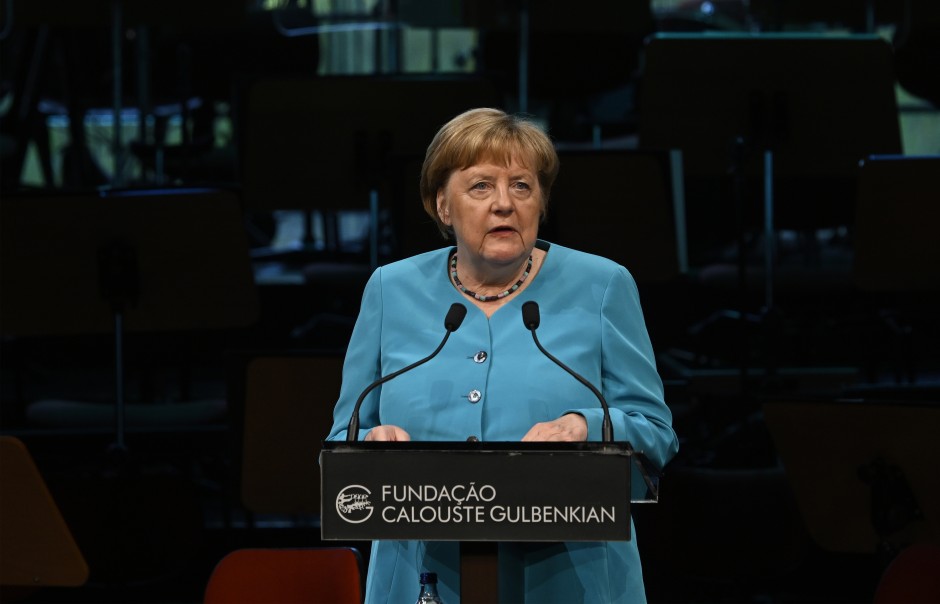

Nur in Portugal, am westlichen Rand Europas, hat sie sich nach ihrer Pensionierung für mehrere Jahre verpflichtet. Dort ist die einstige Klimakanzlerin nicht „a.D.“ (außer Dienst), sondern wendet sich mit einer deutlichen Botschaft auch an die Regierung ihres CDU-Nachfolgers in Berlin. Klimaschutz und Nachhaltigkeit seien „nicht aus der Zeit gefallen“, sondern wichtiger denn je: „Es bedarf im Gegenteil noch größeren Mutes, noch mehr Stärke, noch mehr Beherztheit von jedem von uns“, appelliert Merkel im Auditorium der Gulbenkian-Stiftung in Lissabon.

Den diesjährigen Träger des mit einer Million Euro dotierten „Gulbenkian-Preises für Menschlichkeit“ hatte sie als Jury-Vorsitzende mit ausgesucht – er passt perfekt zur Vergangenheit der Naturwissenschaftlerin. Eine ihrer ersten Reisen als Bundeskanzlerin führte Merkel 2007 nach Grönland. In einer alarmroten Daunenjacke ließ sie sich damals vor schmelzenden Gletschern fotografieren. Das Bild war ein politisches Statement der Politikerin, in deren Laufbahn die Klimapolitik immer eine wichtige Rolle spielte, seit sie Mitte der neunziger Jahre Bundesumweltministerin geworden war.

In diesem Jahr zeichnet die Stiftung, die bis heute vom Reichtum des aus Armenien stammenden Ölmagnaten Calouste Gulbenkian zehrt, die „Antarctic and Southern Ocean Coalition“ (ASOC) aus. Dieser Zusammenschluss von 21 Umweltorganisationen aus zehn Ländern, einschließlich Deutschland, setzt sich seit mehr als 40 Jahren für den Schutz der Antarktis und des Südpolarmeeres ein.

Merkel setzt als „elder stateswoman“ eigene Akzente

Die Antarktis ist fast eineinhalb mal so groß wie Europa. Das staatsfreie Gebiet hat keine indigene Bevölkerung und gehört letztlich allen Menschen. Der internationale Antarktisvertrag regelt die friedliche Nutzung, bei denen die Vertragsstaaten immer einen Konsens finden müssen. „Wenn es uns gelingt, gemeinsam die Antarktis zu schützen, dann können wir fast alles tun“, sagte James Barnes mit Blick auf den Klimaschutz in Lissabon. Der amerikanische Anwalt und Umweltschützer ist einer der Gründer der Organisation. Sie war 1978 entstanden, um zu verhindern, dass die Rohstoffvorkommen der Antarktis rücksichtslos ausgebeutet werden. Diese Pläne wurden ebenso gestoppt wie die Überfischung. Momentan kämpft ASOC für die auch von Deutschland geforderte Ausweisung mehrerer großer Meeresschutzgebiete.

Dieser multilaterale Ansatz in Zeiten nationaler Alleingänge hat es der Gulbenkian-Jury und deren Präsidentin angetan. Merkel kennt den Verhandlungsmarathon solcher Klimakonferenzen aus eigener Erfahrung – und die Grenzen, auf die Politiker bei der Umsetzung der Beschlüsse stoßen. Am Ende ihrer Amtszeit gestand die Bundeskanzlerin ein, auch in Deutschland sei „nicht ausreichend viel passiert“, um die Erderwärmung zu bremsen. In Lissabon scheint sie einen geschützten Ort gefunden zu haben, an dem sie daran weiterarbeiten kann. In dem kleinen Land engagiert sie sich wie sonst nirgendwo.

Merkel mischt sich dabei nicht ins außenpolitische Tagesgeschäft ein, setzt aber als „elder stateswoman“ eigene Akzente. In diesem Jahr hielt sie am Vorabend des Weltfrauentags die Presidential Lecture bei der Welthandelsorganisation WTO in Genf, warb für Multilateralismus und einer stärkeren Beteiligung von Frauen. Sie trifft sich nicht nur mit den Obamas und Clintons, sondern regelmäßig mit aktiven und früheren Kollegen aus dem globalen Süden und reiste in die Elfenbeinküste.

Greta Thunberg war auch Preisträgerin

In einem längeren Exkurs über die Folgen der Erderwärmung für das ewige Eis klang in Lissabon die Naturwissenschaftlerin durch. Ihr Terminkalender zeigt, wie wichtig ihr ihre wissenschaftliche Vergangenheit ist: Sie war beim Wissenschaftsrat in Berlin. Sie nahm sich Zeit für ein Symposium der Stiftung der deutschen Biochemikerin und Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard, die sich für die Förderung des Wissenschaftlerinnen-Nachwuchses einsetzt.

Dem seit 2020 verliehenen Gulbenkian-Preis half Merkel, an Ansehen und Aufmerksamkeit zu gewinnen. 212 Vorschläge aus 115 Ländern sichtete die Jury. Es waren so viele wie noch nie; die meisten kamen aus dem Süden der Welt, der besonders vom Klimawandel betroffen ist. Mit der Auszeichnung zeichne die Stiftung Menschen aus, die sich dem Klimawandel aktiv entgegenstellten. Sie seien Vorbild und Ansporn, dass es möglich sei, sich für eine nachhaltige Zukunft einzusetzen, sagt die Jury-Präsidentin Merkel.

Preisträger waren in der Vergangenheit die Klimaaktivistin Greta Thunberg, der Weltklimarat IPCC, ein weltweiter Zusammenschluss von Bürgermeistern und Vorreiter der nachhaltigen Landwirtschaft aus Indien, Ägypten. Der relativ neue Preis verdeutlicht zugleich, wie sich die Stiftung im vergangenen Jahrzehnt neu ausgerichtet hat. Sie lebte zunächst sehr gut vom Klimakiller Erdöl.

Merkel erhält Ehrendoktorwürde

Als „Mister Five Percent“ war der 1955 gestorbene Stifter neben den amerikanischen Rockefellers eine der wichtigsten Figuren im internationalen Ölgeschäft. Der junge Gulbenkian, der sich angeblich nach jedem erfolgreichen Deal ein Kunstwerk gönnte, wollte eigentlich Wissenschaftler werden. Entsprechend breit gefächert sind die Aktivitäten der Stiftung. Ein Orchester und zwei Museen gehören dazu, Wissenschaft ist wichtig. In den vergangenen Jahren hat sie sich neu ausgerichtet, sich komplett aus dem Öl- und Gasgeschäft zurück und ökologisch wie soziale Nachhaltigkeit zu einem ihrer wichtigen Ziele erhoben.

Angela Merkel mag diese diskrete Effizienz – und die Offenheit des einstigen Entdeckerlandes, das sich ihr gegenüber nicht nachtragend zeigt. Während der großen Finanzkrise hatten sie in Lissabon Demonstranten mit dem Ruf „Raus hier“ empfangen. Sie protestierten damals gegen die drastische europäische Reform- und Sparpolitik in dem Land, das am Rand des Bankrotts stand. Die katholische Universität verlieh ihr am Mittwoch die Ehrendoktorwürde wegen des „europäischen Humanismus“, den sie während der Migrationskrise bewiesen habe.