Die schuldenfinanzierten Staatsausgaben schieben das Wachstum an. So oder so ähnlich klingt es derzeit durch die Republik und auch im Bundestag, wenn Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) seinen Haushaltsentwurf vorstellt. Tatsächlich haben die Ökonomen ihre Konjunkturprognosen vor allem für das kommende Jahr deutlich angehoben. Der wichtigste Grund dafür sind die Milliarden an neuen Schulden, die die schwarz-rote Regierung sich genehmigt.

In diesem Jahr soll die Wirtschaftsleistung nur marginal um etwa 0,3 Prozentpunkte zulegen. Für das kommende Jahr aber überschlagen die Prognosen sich für deutsche Verhältnisse nahezu. Die großen Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten im Schnitt ein Wachstum von 1,5 Prozent. Volkswirte von Finanzhäusern rechnen nach einer Umfrage des Finanzdienstleisters „Bloomberg“ im Schnitt mit etwa 1,1 Prozent. Ein Ausreißer nach oben sind die Ökonomen der Deutschen Bank, die für das kommenden Jahr gar ein Wachstum von zwei Prozent erwarten. Gemeinsam ist all diesen Prognosen, dass ihre Autoren den staatlichen Mehrausgaben große Wirkung zusprechen.

Wie viel Wachstum bringt ein Euro Staatsausgaben?

Um etwa 0,8 Prozentpunkte soll die Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr allein deshalb steigen, weil die öffentliche Hand mehr Geld ausgibt. So rechnen etwa das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin, das Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel oder das Ifo-Institut in München. Die Finanzpolitik und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der seine Zurückhaltung vor Schulden zumindest zeitweise aufgegeben hat, werden so zum Treiber der Konjunktur.

Was sich so positiv anhört, klingt fragwürdiger, vergleicht man das eingesetzte Geld mit dem damit erreichten Wirtschaftswachstum. Die Kieler Ökonomen etwa gehen davon aus, dass jeder zusätzlich für staatliche Ausgaben eingesetzte Euro nur eine zusätzliche Wirtschaftsleistung von 0,7 Cent generiert. Der Rest versickert zum Beispiel in höheren Preisen, trägt aber nicht zur Ausweitung des realen Bruttoinlandsprodukts bei. Mit diesem Fiskalmultiplikator von 0,7 liegen die Volkswirte aus dem hohen Norden im Kreis ihrer wissenschaftlichen Kollegen in etwa im Mittelfeld.

Das Münchner Ifo-Institut rechnet mit einem Multiplikator von nur 0,4. Ein Euro mehr Staatsausgaben bringt demnach nur 0,40 Euro mehr Wirtschaftsleistung. Das DIW aus Berlin dagegen kalkulierte zuletzt mit einem Multiplikator von etwa mehr als eins. Träfe das zu, würden die Milliarden Euro sogar etwas mehr Wirtschaftsleistung generieren, als die Regierung einsetzt. Merz und Klingbeil gingen sozusagen aus dem wirtschaftlichen Casino mit einem Gewinn nach Hause.

Unterausgelastete Kapazitäten

Dahinter steht die Beobachtung, dass nach fast drei Jahren der Stagnation oder leichten Schrumpfung in vielen Branchen die Kapazitäten nicht ausgelastet sind. Ein staatlich inszenierter Nachfrageschub kann so schnell in zusätzliche Aktivität umgesetzt werden und Wirtschaftswachstum generieren. Doch ist die Kapazität in den Branchen, auf die es für die staatlichen Investitionen vor allem ankommt, bei Weitem nicht unterausgelastet. Darauf weist Stefan Kooths hin, der Konjunkturchef des IfW in Kiel.

In der Rüstungswirtschaft müsse man von einer vollen Auslastung ausgehen, sagt Kooths. Im Tiefbau sei – anders als im Baugewerbe insgesamt – die Normalauslastung in etwa erreicht. Jede zusätzliche Nachfrage schlägt sich damit eher in den Preisen als in den Mengen nieder. Auch die Schwierigkeiten von Unternehmen, am ausgedünnten deutschen Arbeitsmarkt Personal zu finden, mindert die Wucht des fiskalischen Anschubs.

Das Kieler IfW geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft gegen Jahresende 2026 insgesamt ihre Leistungsgrenze erreicht haben wird. Weiteres starkes Wachstum wäre dann spannungsfrei nicht mehr möglich, sagt Kooths vom IfW. Er verweist auf die niedrige mittelfristige Potenzialwachstumsrate von etwa 0,3 Prozent und erwartet dann steigende Preis- und Lohnsteigerungen.

Das von Politikern gern vorgetragene Argument, mit den zusätzlichen Investitionen könnten auch zusätzliche Kapazitäten und damit Wachstumschancen entstehen, wischt Kooths vom Tisch. Ausgaben für mehr Rüstung und Verteidigung schüfen nicht mehr Produktionspotential. Reparierte Straßenbrücken oder Gleise erhielten auf mittlere Sicht nur die frühere Wachstumskapazität, brächten aber keine neue. Generell gelte, dass mehr Kapazität erst nach den Investitionen, nicht aber für die Investitionen zur Verfügung stünde. Zuversichtlicher, dass private Unternehmen ihre Kapazität schnell ausbauen werden, ist Geraldine Dany-Knedlik, die Konjunkturchefin des DIW. „Private Akteure, die mit Aufträgen zu rechnen haben, dürften schon jetzt Kapazitäten aufbauen“, sagt sie. Schon die Nachricht, dass der Staat mehr nachfrage, führe dazu.

Die Handelsunsicherheit bleibt

Die sehr zuversichtlichen Volkswirte der Deutschen Bank erwarten, dass die neuen Abschreibungsmöglichkeiten und die Aussicht auf „massive staatliche Investitionen“ die privaten Investitionen schon vom dritten Quartal dieses Jahres an deutlich „ankurbeln“ werden. Auch sie warnen aber, dass ohne Strukturreform Wachstumsraten von zwei Prozent nicht nachhaltig sein dürften. Ifo-Präsident Clemens Fuest warnt, dass allein mit mehr Geld dauerhaftes Wachstum nicht erlangt werde. Deutschland brauche Reformbereitschaft.

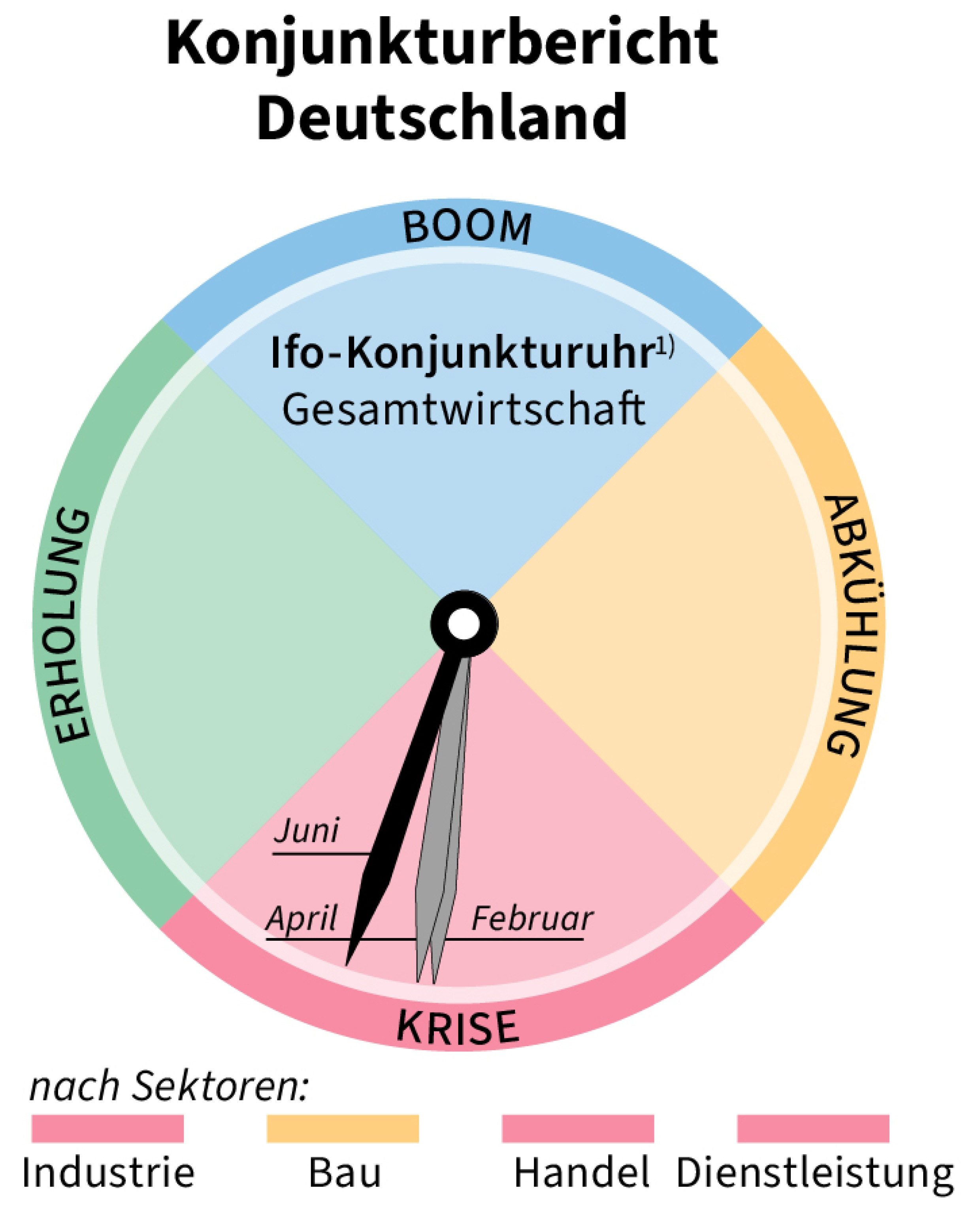

Vorerst sind die Wachstumshoffnungen von bis zu zwei Prozent für 2026 ohnedies Zukunftsmusik. Die jüngsten harten Konjunkturdaten für den Auftragseingang oder die Produktion stützen noch nicht richtig die Zuversicht, die sich in den vergangenen Monaten zunehmend in Unternehmensumfragen herausgebildet hat. Ein konjunktureller Boden ist auf sehr niedrigem Niveau gefunden, doch die Wende aufwärts muss sich noch stabilisieren.

Die vorgezogene Nachfrage, die aus den Vereinigten Staaten vor den Zollerhöhungen von Präsident Donald Trump hereinkam, hat sich bislang nicht verstetigt. Generell stehen den erwartet positiven Impulsen aus der Fiskalpolitik unverändert die amerikanischen Zolldrohungen gegen Europa entgegen. Je nachdem wie die Handelsgespräche enden, können die deutschen Konjunkturaussichten sich schnell eintrüben.