ASML stimmt Anleger auf eine mögliche Stagnation im kommenden Jahr ein – wegen Unwägbarkeiten unter anderem durch Zölle. Obwohl der jüngste Auftragseingang über den Markterwartungen lag, sieht der größte Halbleiterausrüster der Welt einen Umsatzzuwachs 2026 nicht als sicher an. „Wir sehen weiterhin zunehmende Unsicherheit, bedingt durch makroökonomische und geopolitische Entwicklungen“, ließ sich der Vorstandsvorsitzende Christophe Fouquet am Mittwoch bei der Vorlage von Halbjahreszahlen zitieren. Dazu zählten natürlich auch Zölle. „Während wir immer noch auf Wachstum 2026 vorbereitet sind, können wir es deshalb zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen“, sagte er.

ASML schlug damit einen merklich pessimistischeren Ton an, auch wenn der niederländische Chipmaschinenkonzern seine Prognosen nicht ausdrücklich revidierte. „Unsicherheit“ war schon im Bericht über das Auftaktquartal das Schlüsselwort in den Aussagen des Vorstands gewesen. Das war zwei Wochen nachdem US-Präsident Donald Trump bei seinem Rosengarten-Auftritt in Washington Anfang April seine Zollpläne skizziert hatte. Damals bezeichnete es das ASML-Management als zu früh, die Auswirkungen zu bewerten.

Aktie verlor um sieben Prozent

Analysten hofften, dass der Hightech-Konzern jetzt beruhigende Aussagen machen würde. Das war aber nicht der Fall, im Gegenteil: Die Einschätzung liest sich skeptischer als das, was Finanzvorstand Roger Dassen Mitte April prognostiziert hatte. Damals sagte er: „Unsere Gespräche mit Kunden bisher stützen unsere Erwartung, dass 2025 und 2026 Jahre des Wachstums werden.“ Für das laufende Jahr wird sich das nach der aktuellen Einschätzung bewahrheiten, denn Dassen stellte am Mittwoch 15 Prozent Umsatzplus im Vergleich zum vergangenen Jahr in Aussicht.

Aber den Ausblick für 2026 versieht das Unternehmen mit einem Fragezeichen. Sollte sich der Vorbehalt bewahrheiten, wäre das kommende Jahr das erste ohne Umsatzplus seit 2012. Investoren reagierten erwartungsgemäß negativ. Die Aktie notierte sieben Prozent unter Vortagesschluss bei 658 Euro und war damit größter Verliererin im Amsterdamer Leitindex AEX. Sie hat binnen Jahresfrist etwa ein Drittel an Wert verloren; im Sommer vergangenen Jahres lag der Kurs kurze Zeit über 1000 Euro.

Chip-Branche gerät im Zollstreit unter Druck

ASML beliefert die meisten bedeutenden Chipkonzerne – von TSMC bis zu Intel – und ist zu einem Geschäftsindikator der gesamten Branche aufgestiegen. Die Werte von Konkurrenten standen am Mittwoch allgemein unter Druck. ASM International, ST Microelectronics und Aixtron gaben zwischen rund zwei und vier Prozent ab. „Alle Analysten sind sich einig, dass die Aussagen von ASML zum Jahr 2026 deutlich vorsichtiger ausgefallen sind als im ersten Quartal“, befand Michael Roeg, Analyst bei Degroof Petercam. „Und was bei ASML passiert, das betrifft meistens auch die anderen Hersteller von Anlagen zur Herstellung von Halbleiterplatten.“

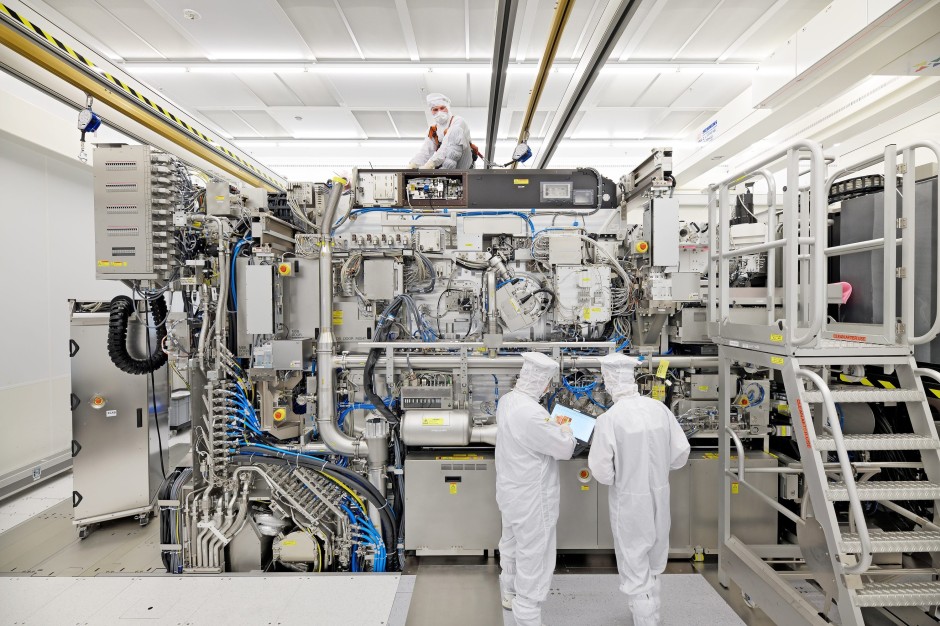

ASML erhielt im zweiten Quartal Aufträge im Gesamtwert von 5,5 Milliarden Euro – das lag über dem Wert, den Analysten zuvor im Schnitt prognostiziert hatten. Davon entfielen 2,3 Milliarden Euro auf Order für die besonders teuren Systeme der sogenannten EUV-Technologie, auf die ASML nach eigener Aussage ein Monopol hat. ASML will die vielbeachtete Kennziffer des Auftragseingangs vom kommenden Jahr an nicht mehr preisgeben, weil sie so schwankungsanfällig sei. Der Umsatz erreichte im zweiten Quartal 7,7 Milliarden Euro, die Bruttomarge 53,7 Prozent und der Nettogewinn 2,3 Milliarden Euro.

Die Handelspolitik überlagert die Zuversicht, die ASML aus dem Geschäft mit Künstlicher Intelligenz (KI) mit ihrem Bedarf an hochwertigen Spezialchips schöpft. Sie sei „momentan der Haupttreiber für Wachstum“, bekräftigte Fouquet. Von Zöllen könnten Chipmaschinenhersteller direkt und indirekt betroffen sein. Sie könnten erstens auf neue Chipmaschinen anfallen, welche ASML an Kunden in den USA liefert. Bei einem Satz von 30 Prozent auf europäische Waren etwa kostete eine Hightech-Maschine am oberen Ende der ASML-Preisskala statt 250 Millionen Euro künftig 325 Millionen Euro, rechnete Dassen vor, denn das Unternehmen würde den Aufschlag an Kunden weiterreichen. Zweitens sind Zölle auf Ersatzteile und Werkzeuge möglich, welche ASML im Kundendienst in den Vereinigten Staaten nutzt. Drittens solche auf Importe, die ASML für seine Produktion in den USA braucht. Viertens könnten Länder zum Beispiel aus der EU Importzölle auf Maschinen erheben, die ASML in den USA produziert.

Als indirekter Effekt kommt die Frage auf, inwieweit sich die Zollpolitik auf die globale Wirtschaftsleistung auswirkt. Und zwar über alle Branchen hinweg. Ein Beispiel dafür gab gerade BASF: Der Chemiekonzern quantifizierte vergangene Woche den Effekt der makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheit, namentlich der US-Zölle: Er sieht das globale Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr nur noch um 2,0 bis 2,5 Prozent wachsen, statt zuvor um 2,6 Prozent.

Auf den Technologiesektor bezogen, droht das die Nachfrage nach Chips zu dämpfen, die im immer stärker digitalisierten Alltag zum Einsatz kommen – in Autos, Smartphones oder Haushaltsgeräten etwa. Im hochwertigen Segment gilt KI als Sonderfaktor. China steuert derzeit gut ein Viertel zum Umsatz mit ASML-Maschinen bei. Das Land steht im Zentrum eines politischen Streits, der unabhängig vom Ringen um Zölle zu sehen ist: Das Unternehmen darf auf Drängen der US-Regierung seine fortgeschrittensten Maschinen nicht dorthin exportieren – so wie auch andere Technologieanbieter mit Exportrestriktionen konfrontiert sind. Nvidia teilte indes diese Woche mit, es dürfe wieder KI-Computerchips nach China liefern. Ob die Exportkontrolle für ASML-Geräte ebenfalls abgemildert werden könnte, ist unklar. Ein Sprecher lehnte dazu einen Kommentar ab.