Vier Jungen und vier Mädchen sind gerade zu Stars in der Wissenschaftsszene geworden. Das heißt, nicht sie selbst – aber ihre Existenz und vor allem: ihre Gesundheit. Denn bei diesen acht handelt es sich um Kinder, die ohne die Fertilitätsmedizin wohl nie gesund zur Welt gekommen wären. Dabei sind sie nicht einfach Kinder aus der Retorte, wie sie seit bald 50 Jahren in medizinischen Laboren rund um die Welt entstehen. Das besondere an den acht Kindern ist, dass jedes von ihnen jeweils drei Elternteile hat: zwei Mütter und einen Vater. Mediziner berichten in zwei Studien im „New England Journal of Medicine“ davon, dass diese Dreielternschaft gewählt wurde, um die Kinder vor einer schweren Erbkrankheit, einer sogenannten Mitochondriopathie, zu bewahren.

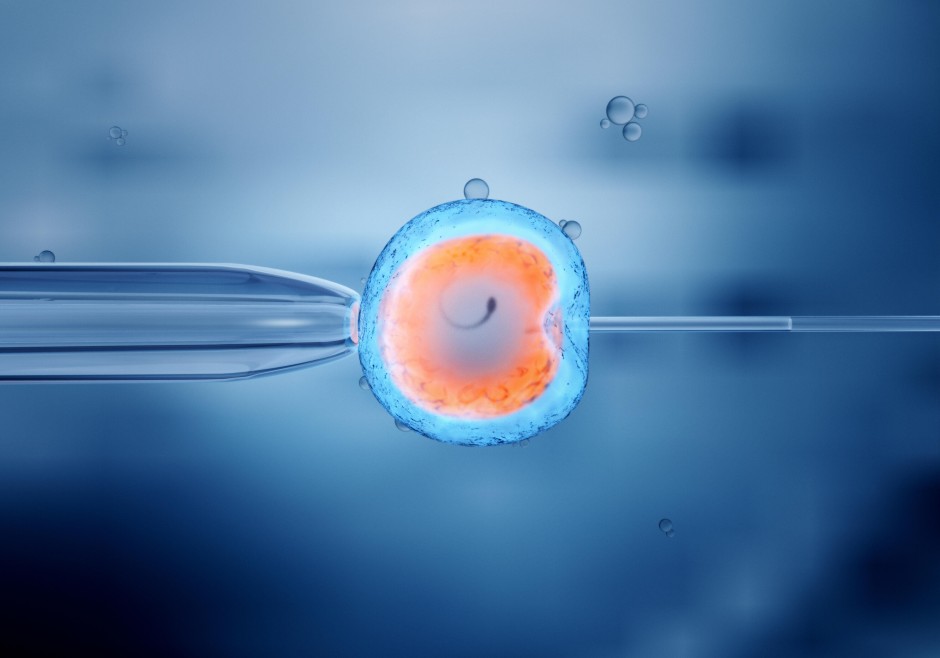

Möglich wurde das, weil es die Mitochondrial Replacement Therapy (MRT) gibt. Dies ist eine Methode, bei der das Erbgut von Mutter und Vater in eine Spendereizelle transferiert wird. Das ist notwendig, denn so kann verhindert werden, dass von der Mutter schadhafte Mitochondrien an das Kind vererbt werden.

Mitochondrien werden häufig als Kraftwerke der Zellen bezeichnet. Es handelt sich dabei um kleine, längliche Organellen die zu tausenden im Zellplasma herumschwimmen. Ihre Aufgabe ist es, den Zellen das Energiemolekül ATP zur Verfügung zu stellen. Ohne Mitochondrien stünden die Vorgänge im Zellinneren still, die Zellen würden sterben.

Erkrankung raubt Zellen die Energie

Mitochondrien sind entwicklungsgeschichtlich wahrscheinlich aus Bakterien entstanden, die irgendwann von einer Art Urzelle inkorporiert wurden. Die beiden Zellen sind eine enge Symbiose eingegangen, die Bakterien haben die Zelle mit Energie versorgt, die Zelle das Bakterium mit Nährstoffen. Die inkorporierten Bakterien haben im Laufe der Evolutionsgeschichte eine Vielzahl ihrer Fähigkeiten verloren. Sie besitzen aber nach wie vor noch eigenes Erbgut – und sind bis heute in allen Körperzellen des Menschen enthalten.

Das kann dann problematisch, wenn die Zellen einen Defekt haben: Dann haben die Zellen nicht mehr genügend Energie zur Verfügung, es kann zu schweren neurologischen Erkrankungen und Krämpfen kommen, die Lebenserwartung kann deutlich reduziert sein. Einer von 5000 Menschen leidet Schätzungen zufolge unter einer solche Mitochondriopathie. Nicht bei allen Menschen äußern sich Schäden an den Mitochondrien. Manche Störungen sind nicht so stark, dass Symptome entstehen. Häufig hängt dies auch davon ab, wie viele Mitochondrien in den Zellen gesund, wie viele krank sind.

Hier kommt die Mitochondrienspende ins Spiel.

Hierbei wird sowohl in die Eizelle einer an Mitochondriopathie erkrankten Frau (der Mutter), als auch in die Eizelle einer Spenderin das Sperma des Vaters injiziert. Der sogenannte Vorkern, in dem weibliche und männliche DNA dann zusammen sind, wird dann aus der Eizelle der Spenderin entfernt. Der Vorkern der Eizelle der Mutter wird daraufhin in die kernlose Eizelle der Spenderin überführt. Die so entstandene Eizelle besitzt Kern-DNA von der Mutter und vom Vater und Mitochondrien-DNA von der Spenderin. Sie wird dann mit einem Spermium des Vaters befruchtet, für einige Tage im Labor kultiviert und dann der Mutter implantiert – ganz so, wie es bei In-vitro-Fertilisationen üblich ist.

Spende gesunder Mitochondrien

Normalerweise werden Mitochondrien über das Plasma der Eizelle an das Kind vererbt. Durch den Austausch der Eizellhülle erhält der Embryo nun gesunde Mitochondrien von der Spenderin. Sein Risiko, für eine Mitochondrienerkrankung ist minimiert.

Diese Methode für ein Drei-Eltern-Kind ist im Vereinigten Königreich bereits vor zehn Jahren zugelassen worden. Das Gesetz sieht vor, dass die Embryologie-Behörde HFEA (Human Fertilisation and Embryology Authority) jeden einzelnen Fall prüft. In Australien ist die Mitochondrienspende seit 2022 zugelassen, in Deutschland hingegen nicht.

Die acht geborenen Kinder wurden nach und nach in Kooperation vom Newcastle Fertility Centre, der University of Newcastle und der Monash University gezeugt, berichten die Mediziner. Dabei glückte es bei etwa drei Vierteln der Eltern, mindestens einen Embryo zu erzeugen. Vierzig Prozent bekamen schließlich ein Baby. Drei dieser Drei-Eltern-Babys hatten nach der Geburt kurzzeitig gesundheitliche Probleme, etwa Fieber, Krämpfe oder eine Blasenentzündung, die allerdings verschwanden und nicht mit einer Mitochondrienerkrankung in Zusammenhang standen, schreiben die Wissenschaftler. Untersuchungen der Michtochondrien zeigten zudem, dass bei drei der acht Babys nicht alle Mitochondrien gesund waren. „In allen drei Fällen waren weniger als 20 Prozent der Mitochondrien betroffen“, erklärte Mary Herbert von der Monash University. „Aber wir müssen es weiter beobachten.“ Sollten sie als Frauen selbst Kinder bekommen wollen, würden die Mediziner ihnen ebenfalls ein Mitochondrientest empfehlen.

Mary Herbert ist sehr erfreut darüber, dass die MRT eingesetzt werden kann, um Frauen mit einer Mitochondriopathie die Möglichkeit zu geben, Kinder zu bekommen, bei denen das Risiko, an dieser Krankheit zu erkranken, erheblich reduziert ist. „Die Ergebnisse geben Anlass zu Optimismus. Allerdings sind weitere Forschungen zum besseren Verständnis der Grenzen der mitochondrialen Spendertechnologien unerlässlich, um die Behandlungsergebnisse weiter zu verbessern.“

Drei-Eltern-Kinder sind nicht die einzige Möglichkeit für Frauen, die an einer Mitochondriopathie leiden, das Erkrankungsrisiko für ein Baby zu verringern. Ihnen wird zwar in der Regel von einer Schwangerschaft abgeraten, zumindest dann, wenn das Risiko der Vererbung sehr hoch ist. Im Einzelfall kann aber auch in Deutschland mithilfe der Präimplantationsdiagnostik im Rahmen einer In-vitro-Fertilisation eine Zelle des Embryos untersucht werden. Denn die Mitochondrien werden bei der Bildung der Eizellen eher zufällig verteilt – es gibt also welche mit wenigen, welche mit vielen schadhaften Mitochondrien im Zellplasma. Bei einer Zelluntersuchung eines Embryos kann erkannt werden, ob er ein hohes oder ein eher niedriges Erkrankungsrisiko hat – und das, vor dem Transfer in den Mutterleib.

Das Risiko reduzieren

Im Vereinigten Königreich lässt sich das Risiko der Vererbung dank einer Mitochondrienspende stark reduzieren. Es lässt sich aber auch mit dieser Methode nicht gänzlich ausschließen. Das zeigte sich bei vorhergehenden Versuchen; die acht nun geborenen Kinder sind nicht die ersten Drei-Eltern-Babys, bei denen mithilfe einer MRT die Vererbung einer Mitochondrienerkrankung verhindert werden sollte: 2016 wurde in Mexiko so ein Junge gezeugt, Untersuchungen ergaben aber, dass er trotz der Maßnahme mütterliche Mitochondrien geerbt hatte. Allerdings lagen sie zunächst in geringerer Konzentration vor als bei seiner Mutter. 2019 wurden in Griechenland ebenfalls Drei-Eltern-Kinder gezeugt.

Nicht nur zum Zwecke der Vermeidung einer Mitochondrienerkrankung haben Fertilitätsmediziner in der Vergangenheit Drei-Eltern-Babys erzeugt. Schon in den Neunzigerjahren kam es dazu: Bei In-vitro-Fertilisationen hatten Mediziner damals „Schwächen“ der Eizellen beobachtet, weshalb in die befruchteten Eizellen Plasma aus Spendereizellen injiziiert wurde. Es wurde also nur Eizellplasma, nicht eine Eizelle gespendet. Bei der Eizellplasmaspende wurden allerdings auch Mitochondrien der Spenderin übertragen, sodass das Kind rein formal sowohl Erbgut von Mutter und Vater als auch Spenderin erhalten hatte. Insgesamt wurden so mindestens 17 Kinder von 13 Frauen behandelt. In einer schriftlichen Befragung wurde im Jahr 2016 das Wohlbefinden der Kinder abgefragt. Zwölf der 13 Familien antworteten; sie gaben an, die Kinder zeigten keinerlei Auffälligkeiten.

David Thorburn vom Brain & Mitochondrial Research von der Universittät Melbourne sagt: „Es ist sehr aufregend, die erste Publikation zu lesen, die die acht Babys beschreiben.“ Es zeige, dass das Risiko für Mitochondrienerkrankungen bei Babys von erkrankten Müttern reduziert werden kann. Nun sei eine längerfristige Nachbeobachtung erforderlich, und die Effizienz der Methode müsse weiter verbessert werden, um höhere Schwangerschaftsraten zu erzielen. Für Frauen mit geringerem Risiko sei die Präimplantationsdiagnostik eine Alternative.