Kürzlich gab Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) ordentlich einen mit – auf Instagram. Es war Mitte Juli, Merz war zu seinem Antrittsbesuch nach Bayern gekommen, auf die Zugspitze. Gastgeber Söder berichtete seinen Followern anschließend von dem Treffen, indem er das Foto eines appetitlich angerichteten Tellers mit Schweinebraten, Knödeln und Kraut auf seinem Kanal veröffentlichte. Diese traditionell bayerische Speise hätten Merz und er eingenommen – „hat sehr gut geschmeckt“. Dazu der Hashtag #söderisst.

Merz und sein Team, denen das Kulturkämpferische in Söders ewigen Fleisch-, Wurst- und Bratenfotos nicht entgangen sein dürfte, reagierten subversiv. Auf dem Instagram-Kanal des Bundeskanzlers wurde Söders Posting zitiert, das heißt, das von Söder gepostete Tellergericht erschien in der Story des Kanzlers. Dort bleiben Bilder nur 24 Stunden stehen, es ist eine Art temporäre Schnappschussgalerie.

Das Team Merz versah das Bild des Bratentellers mit dem Kommentar „Auch die Vorspeise hat geschmeckt“, dazu das Emoji eines üppigen Salattellers – und der Hashtag #KanzlerIsstMehr. Drei Treffer auf einmal: der Kanzler als Versöhner zwischen Veggies und Fleischfreunden, dazu belastbarer als Söder, mindestens am Esstisch – und dann auch noch so bedeutend, dass in seinem Hashtag kein schnöder Name steht, sondern bloß „Kanzler“.

#söderisst, #KanzlerIsstMehr – wer das nur albern findet, weiß nicht, wie soziale Netzwerke funktionieren. Unterhaltsamkeit kann dort nützlich sein, um Einfluss zu gewinnen. Und ein Kanzler, dem viele zuhören, kann mehr durchsetzen als ein Kanzler, dem wenige zuhören. Viele, vor allem junge Menschen, hören nur noch in sozialen Netzwerken zu. Merz und seine Leute haben das verstanden.

Merz hat aufgeholt

Und sie haben Gas gegeben. Im Wahlkampf war Merz noch hintendran. Seine Reichweite auf den wichtigsten Plattformen – Facebook, X, Instagram, Tiktok – war geringer als die aller anderen Spitzenkandidaten. Auf der Plattform X (vormals Twitter) war er noch vergleichsweise gut dabei, wohl, weil ihm das textzentrierte Format entgegenkam: Politiker-Tweets bestehen meist aus kurzen Forderungen, Kommentaren oder Kritik am politischen Gegner, dazu hin und wieder ein Ausschnitt aus einer Bundestagsrede. Kreativität, gar die Preisgabe von Persönlichem, sind dort zumindest in Deutschland wenig üblich.

Auf der Plattform X hatte der Wahlkämpfer Merz mehr Follower als etwa der Grüne Robert Habeck oder die Linke Heidi Reichinnek. Aber die überflügelten ihn in anderen Netzwerken meilenweit. Auf Tiktok, auf Instagram – also da, wo viele junge Menschen reinschauen. Sie wollen mehr sehen als einen wichtigen Mann, der Wichtiges sagt. Zum Beispiel Gefühle, ob Freude oder Wut, oder Bilder, die ihnen das Gefühl geben, nah dran zu sein.

So kam es, dass die Spitzenkandidatin der AfD, Alice Weidel, auf Tiktok viel einflussreicher war als der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz. Der lag dafür auf Instagram vorn – da konnte er immerhin mit Fotos von roten Teppichen in aller Welt prunken. Außerdem gab er sich ein bisschen nahbarer als sonst. „Hallo, hier ist Olaf Scholz, euer Bundeskanzler“, grüßte er zum Abschied Anfang Mai und bilanzierte, es sei ihm sehr wichtig gewesen, „euch“, die Zuschauer, „hier bei meiner Arbeit mitzunehmen“. Am Anfang habe er zugegebenermaßen gedacht: Na, ob das was wird? Aber dann sei es was geworden. Er habe viel Feedback bekommen. Und „ein bisschen lustig finde ich auch, was dann so an Videos entsteht“. Zum Abschied: „Schönen Dank!“

Hier zeigt sich auch die Handschrift des Social-Media-Teams; Merz hat es von Scholz übernommen. Wie die F.A.Z. aus dem Kanzleramt erfuhr, handelt es sich um sechs bis acht Leute, von denen sich tagsüber fast immer welche in der Nähe des Kanzlers aufhalten, um seine Arbeit zu dokumentieren. So können drei bis vier Postings am Tag entstehen: Videos, Text-Tweets, Fotos mit einem Zitat dazu. Ein Format, mit dem Merz zuletzt viel Aufmerksamkeit erregte, produzierte das Team seinerzeit auch schon mit Scholz, allerdings mit weniger Erfolg: Der Kanzler sitzt im Sessel in seinem Büro und liest teils halb private, teils hochpolitische Fragen seiner Follower von einem iPad vor, um sie sodann zu beantworten. Gewissermaßen ein Interview der Community mit dem Regierungschef.

Scholz und seine Rudergeräte

Gehen Sie ins Gym?“, wollte da etwa jemand von Scholz wissen. Seine Antwort: „Nö! Ich laufe, ich rudere – manchmal auch auf einem Rudergerät, einem Waterrower, den habe ich im Büro und auch zu Hause stehen. Und ich fahre ab und zu Fahrrad und gehe wandern.“ So waren auch viele andere Antworten von Scholz: nett, sehr ernst, ein bisschen vorsichtig, im Ton so wie ein Lehrer, der zum ersten Mal vor seiner neuen Klasse spricht.

Merz sitzt schon anders im Sessel als Scholz, zurückgelehnt statt vorn auf der Kante. Vielleicht auch eine Frage der Körpergröße, sicher aber eine des Stils. Schon nach wenigen Wochen im Amt gelang Merz ein Hit. Er las eine Frage vor – aus seinem Team ist zu erfahren, dass er die Fragen vorher nicht kenne, sie also vor der Kamera zum ersten Mal höre – und musste schon lachen, bevor er fertig gelesen hatte: „Können Sie mal Ihre Frisur erklären?“

Da könnte man beleidigt sein, peinlich berührt oder zu einem Vortrag anheben, wie voll das Haar früher einmal gewesen sei, doch seitdem sei viel Zeit vergangen und so weiter. Merz antwortete aber: „Vielen Dank für die Frage. Gegenfrage: Ist das eine Frisur?“ Selbstironie hört man von Politikern selten. Merz schloss dann noch eine beinahe rührende Erklärung an: „Also, ich hab die Haare seit ungefähr dreißig Jahren so kurz. Ich hab auch weniger als früher. Und deswegen fühle ich mich mit kurzen Haaren ausgesprochen wohl. Sie sind auch pflegeleicht, und das ist meine – in Anführungsstrichen – ‚Frisur‘.“

Auf Merz’ Tiktok-Kanal wurde dieses Video, kaum 30 Sekunden lang, mehr als eine Million Mal angesehen, dazu auf anderen Kanälen zitiert. Besonders hohe Einschaltquoten erreichten die Videos von seiner Reise zu Donald Trump. Merz zeigt im Flugzeug sein Gastgeschenk: 3,9 Millionen Zuschauer. Merz fährt bei Trump vor, steigt aus, schüttelt Trump die Hand: 2,1 Millionen. Zusammenschnitt einiger Szenen aus dem Gespräch im Oval Office: 4,4 Millionen. Zusammenschnitt von Szenen des gesamten Besuchs: zwei Millionen. Gezeigt werden aber nicht nur die üblichen Fernsehbilder, sondern auch Bilder ganz nah an Merz dran, etwa aus der Heckscheibe eines Autos seiner Kolonne gefilmt, die durch Washington rollt. Sie sind die entscheidende Zutat.

Merz und der Blick aus dem Autofenster

Denn nur damit wirken die Bilder authentisch: leichtes Kamerawackeln, weil das Auto fährt, wenig zu sehen, graue Häuser fliegen vorbei. Merz’ Team hat festgestellt, dass die Leute besonders viel klicken, wenn ihnen ein Blick hinter die Kulissen gewährt wird. So auch Mitte Juni beim G-7-Gipfel in Kanada. Das Team des Bundeskanzlers filmte, wie das „Familienfoto“ entsteht, also das Bild aller Staats- und Regierungschefs. Ein dicht gefüllter Raum, in dem Anweisungen gebrüllt werden und wartende, scherzende, gähnende Politiker auf Tafeln schauen, die ihnen ihren Stehplatz zuweisen – ein bisschen wie eine Schultheatergruppe, die Regieanweisungen bekommt. Das Social-Media-Team des Bundeskanzlers garnierte das noch mit kleinen Erklärzeilen, die beschreiben, was in jedem einzelnen Schritt passiert. „Danke, dass ihr auch Info-Posts einen Like gebt“, schrieben Merz’ Mitarbeiter fast kokett dazu.

Ungeprüft gehen die Beiträge nicht ins Netz. Am Ende muss Regierungssprecher Stefan Kornelius sie freigeben. Er berät das Team auch, wenn es eine Idee für ein Video hat, die am nächsten Tag schon veraltet sein könnte. Kornelius ist noch näher an Merz dran und dadurch tiefer in den Themen drin. Daran sieht man, dass Merz und seinem Beraterkreis etwas daran liegt, dass die Videos und Fotos funktionieren. Sie sind auf zwei Ebenen wichtig: Einerseits sorgen sie dafür, dass der Kanzler von vielen gehört wird. Wöchentliche Videoansprachen im Frontalunterrichtsstil, die dann auf der Internetseite des Bundeskanzleramts gepostet werden, reichen heute nicht mehr.

Aber dazu kommt, dass Friedrich Merz sich von einer anderen Seite zeigen kann als sonst. Ihm scheint das zu gefallen. Denn er gewinnt damit Sympathien. Nicht unbedingt dauerhaft, erst mal nur für die paar Sekunden oder Minuten, die ein Video dauert. Aber immerhin. Eigentlich steht Merz im Ruf, herablassend und ein bisschen steif zu sein. Außerdem gilt er in der Öffentlichkeit als jemand, der unbedacht Sätze sagt, die viele irritieren: „Drecksarbeit“, „Zirkuszelt“, oft gibt es dann einen kleinen oder größeren Aufschrei.

Doch in den sozialen Netzwerken ist diese Art zu kommunizieren grundsätzlich erwünscht. Sie gilt als unverstellt, volksnah, normal. In seinen Videos kann Merz spontan und pointiert reden, ohne das Risiko, dass es ihm anschließend um die Ohren fliegt. Denn würde ihm ein Satz herausrutschen, der Ärger verspräche, würde der von seinem Team mit hoher Wahrscheinlichkeit identifiziert. Das Video würde gar nicht erst ins Netz gestellt.

Schnell noch ein Video zur Fußball-EM

Doch Merz macht es dem Social-Media-Team leicht, wie zu hören ist. Er lasse die Videos in einem Take drehen und sei spontan einsatzbereit. Auch wenn er anderes im Kopf habe und dann auch schon mal daran erinnert werden müsse, für die Kamera zu lächeln. So zum Beispiel Anfang Juli im Kanzleramt: Eben noch hatte der Bundeskanzler die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, empfangen, eilte dann durchs Haus, um den chinesischen Außenminister Wang Yi zu treffen – als seine Mitarbeiter ihm vorschlugen, noch schnell ein kleines Video zum Beginn der Fußball-EM der Frauen aufzunehmen.

Merz stimmte zu, nahm, auf der Tischkante sitzend, ein kurzes Video auf: „Viel Erfolg, wir fiebern mit!“ Der Account des DFB-Frauenteams kommentierte das mit drei Herz-Emojis, auch andere fanden lobende Worte. Einem Nutzer, der Merz’ im Cheftrainerton vorgetragene Aussage „keine Verletzungen, alle an Bord“ kritisierte („Was ist mit Lena Oberdorf? Kurze Recherche vorher hätte sich gelohnt“), antwortete das Social-Media-Team trocken: „Lena Oberdorf ist nicht für den EM-Kader nominiert. Viele Grüße aus der Redaktion“. Kommentatoren, die – wie im Netz üblich – beklagten, dieses oder jenes Thema sei aber wichtiger, wies das Team auf Merz-Videos zu den entsprechenden Themen hin.

Am Ende ist das gute Werbung. Oder auch mal Krisen-PR. Als sich Ende Juni die Nachricht verbreitete, dass die Stromsteuer, anders als im Koalitionsvertrag verabredet, zunächst nur für bestimmte Unternehmen gesenkt werden sollte, war in Deutschland die Aufregung groß. Und der Kanzler war auf Termin in Brüssel. Er musste versuchen, die Sache einzufangen, sich irgendwo äußern – aber wo? Auf Instagram, in einem Video. Das ist schnell gedreht, erreicht Millionen und erspart Merz, anders als etwa ein Fernsehinterview, kritische Nachfragen. Praktisch.

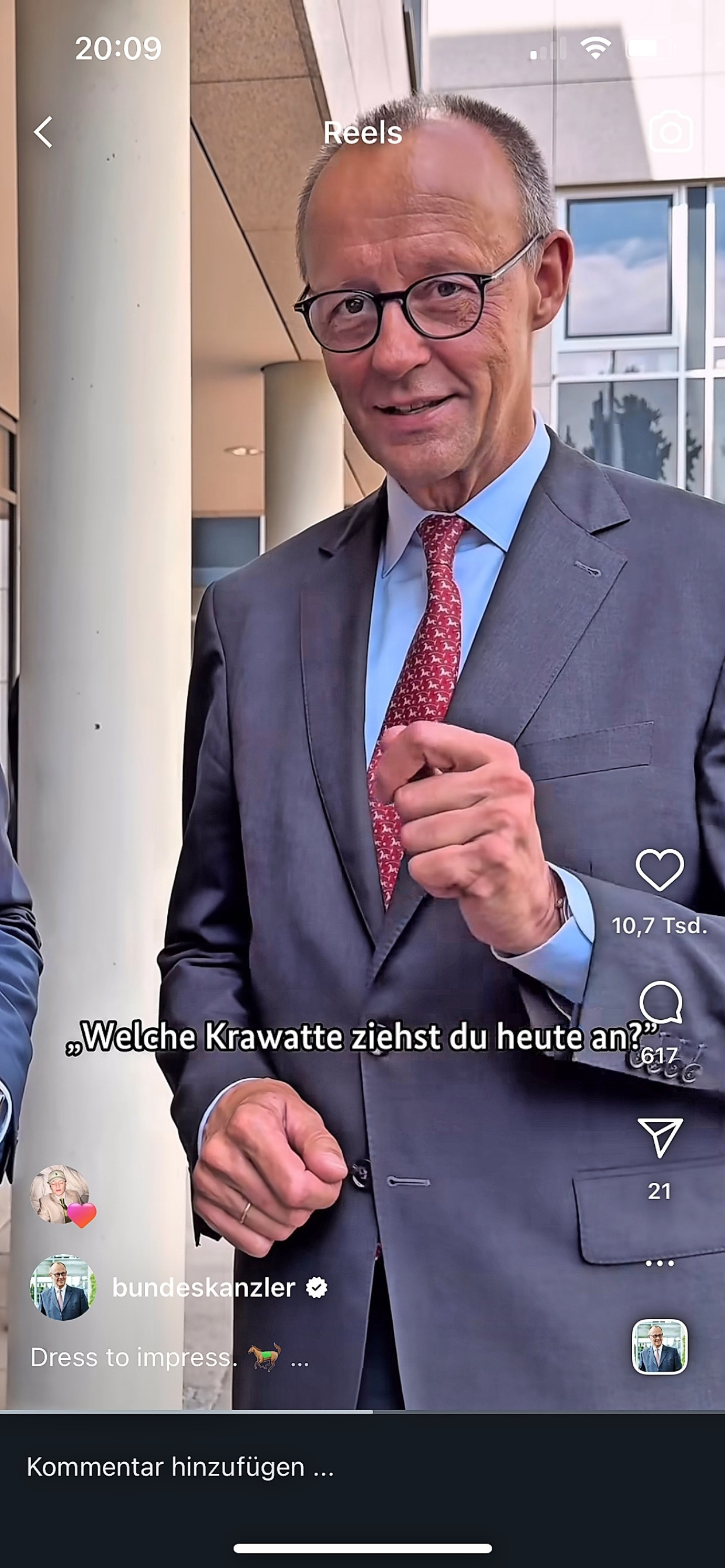

Auch zuletzt, als der Regierungsstreit über die SPD-Kandidatin fürs Bundesverfassungsgericht Merz in Atem hielt, kamen weiter Videos. Vor einigen Tagen war er in Niedersachsen zu Besuch. Dabei gab er Ministerpräsident Olaf Lies von der SPD einen verschwörerisch klingenden Hinweis: „Und jetzt schauen Sie mal auf meine Krawatte!“ Sie zeigte weiße Pferdchen auf rotem Grund – passend zum Niedersachsen-Wappen.

Bewusst lenkte das Social-Media-Team Aufmerksamkeit auf die Schlipsdiplomatie des Kanzlers. Merz bekannte vor der Kamera heiter, er frage sich jeden Morgen: „Welche Krawatte ziehst du heute an?“ Eine wichtige Botschaft seiner Social-Media-Postings ist auch: Dieser Kanzler ist noch lange nicht im Krisenmodus.