Franziska Brantner hatte Karten für Robbie Williams gekauft. Aber da wusste sie noch nicht, dass sie auf Sommertour sein wird. Nun verbringt die Grünen-Vorsitzende den Tag nicht in Robbie-Williams-Nähe in Berlin, sondern im tiefen deutschen Südwesten. Brantner sitzt im Sommertour-Outfit, Turnschuhe und Jeans, in einem Besprechungszimmer des Duscharmaturen-Herstellers Hansgrohe in Schiltach. Draußen vor dem Fenster ein Schwarzwaldhang, drinnen grauer Teppich, weiße Tische, Powerpoint-Folien. Thema: die Bürokratie.

Bei den Leuten von Hansgrohe hat sich offensichtlich Ärger angestaut. Es geht um sich widersprechende EU-Vorschriften und lästige Berichtspflichten. Die Leiterin der Politikabteilung sagt: „Wir sehen bei ganz vielen Gesetzen, dass nicht darauf geachtet wird, wie Unternehmen das umsetzen sollen.“ Brantner nickt, lacht und antwortet in wechselnden Rollen. Mal spricht die frühere Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, die die Politik verteidigt, mal die aktuelle Oppositionspolitikerin, die mit in die Klagen einstimmt und sagt: „Das ist alles nicht fit for 2025.“

Brantners Rollenschwierigkeiten passen zur Lage der Partei. Klar ist: An der Macht sind jetzt erst mal andere. Nicht so klar ist neun Monate nach dem Ampel-Bruch und sechs Monate nach der Bundestagswahl jedoch, welche Rolle die Grünen künftig spielen wollen. Und weil sie gerade selbst nicht so recht wissen, wer sie sind, arbeiten sie sich an dem Bild ab, das andere von ihnen haben: eine abgehobene Elitenpartei, die von den Nöten der Durchschnittsdeutschen keine Ahnung hat. Auf ihrer Sommerreise ist Brantner bei solchen Deutschen, in der Metzgerei und auf dem Erdbeerfeld, an der Supermarktkasse und im Stahlwerk. Ihr Ko-Vorsitzender Felix Banaszak hört sich in deutschen Eckkneipen um.

Das Wort zur Lage: orientierungslos

Manch ein Grüner findet diese Reisen im Stile ethnologischer Expeditionen albern, aber die dahinterstehende Diagnose teilen viele: Man muss wieder näher ran an die Leute. Bei der Frage nach dem Wie hört die Einigkeit dann aber auch schon auf, weshalb man ein Wort zur Lage der Partei gerade besonders oft hört: orientierungslos.

Es ist aber auch vertrackt. Die neue Führungsriege kann die Lücke längst nicht füllen, die Robert Habeck und Annalena Baerbock hinterlassen haben. Hinzu kommen Vermittlungsschwierigkeiten beim zentralen Thema: Nicht nur, dass der Klimaschutz die von Abstiegsängsten geplagten Deutschen gerade wenig interessiert – er bringt viele Leute, teils wegen grüner Politik, teils wegen antigrüner Polemik, geradezu in Rage. In den Umfragen steht die Partei wie festgeklebt bei elf, zwölf Prozent. Und die Linkspartei kommt immer näher.

Dieser Text stammt aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Da ist es verführerisch, einfach immer härter auf die Regierung draufzuhauen, um sich seiner selbst zu vergewissern. Das machen die Grünen bisweilen auch, auf Jens Spahn zum Beispiel. Einflussreiche Grüne hört man aber schon sagen, man solle es damit jetzt nicht übertreiben: Im Wettschreien kann man gegen AfD und Linke nicht gewinnen, und anders als die will man unbedingt wieder regieren. Deshalb ist jetzt oft von „konstruktiver Opposition“ die Rede: wenn nötig, die Hand reichen, wie beim Schuldenpaket – aber schon auch Attacke.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Audretsch, der den Bundestagswahlkampf geleitet hat, spricht von einer neuen „Klarheit und Härte“, die es jetzt brauche. Auch solche Wörter hört man gerade öfter in der Partei, und man kann sie als Abgrenzung von Habeck verstehen, dessen Kurs in der Klimapolitik am Ende vielen zu zaghaft war. Genau hier muss die Partei in Audretschs Augen jetzt ansetzen, es gehe darum zu zeigen: „Wir sind die einzige Partei, die eine Vorstellung davon hat, wie wir Deutschland in die Zukunft führen können.“

Immerhin das ist in der Partei gerade Konsens: Das Klima soll das zentrale Thema bleiben. Audretsch sagt, man müsse es „mit den Alltagsfragen der Leute und mit den großen Konflikten verbinden“, also mit Preisen für Energie und Bahn genauso wie mit Trump und Putin. Wie genau der neue Kurs ausschauen soll, ist aber auch vielen in der Partei nicht klar, zumal führende Köpfe recht unterschiedliche Ansätze vertreten.

Zwei Vorsitzende, zwei Meinungen

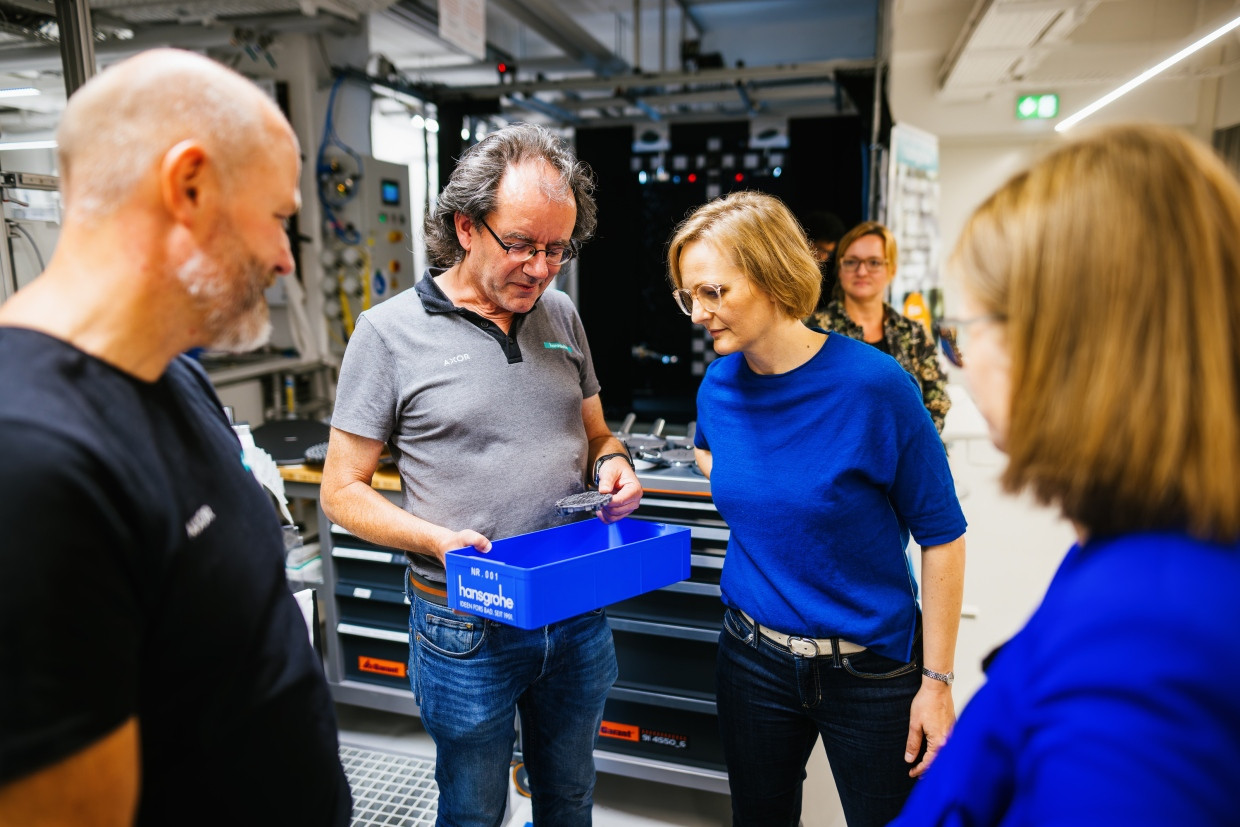

Für einen davon steht Franziska Brantner, die Reala aus Baden-Württemberg. Es ist der Ansatz, möglichst auf Zwang und Vorschriften zu verzichten. Gerade noch hat sich die Parteichefin in den Laboren von Hansgrohe zeigen lassen, wie Ingenieure den Wasserverbrauch von Duschbrausen verringern, jetzt sitzt sie im Sommertour-Bus zur nächsten Station und sagt: „Ein wichtiger Schlüssel sind die Innovationen, und die gute Nachricht ist: Es gibt so viele Leute, die täglich daran arbeiten, die Regierung muss es für die einfacher machen, Hürden abbauen, und nicht die fossile Konkurrenz bevorteilen.“

Auch ihr Ko-Vorsitzender hat unlängst Akzente in der Klimapolitik gesetzt – allerdings ganz andere. Im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ forderte Banaszak mehr oder weniger deutlich, die Grünen müssten wieder linker und radikaler werden. Es ist nicht ungewöhnlich für die Partei, dass die Vorsitzenden unterschiedlich ticken. Im Idealfall entsteht daraus eine verbindende Erzählung, welche die Flügel zusammenhält. Eine der offenen Fragen bei den Grünen ist gerade, ob Banaszak und Brantner das gelingen kann. Einer aus der Bundestagsfraktion merkt an: „Die liegen weltanschaulich schon sehr weit auseinander.“

Bei den Grünen geht es gerade ums Grundsätzliche. Sollen sie nur eine leichte Kurskorrektur vornehmen, aber letztlich auf Habeck-Mitte-Kurs bleiben? Oder sind sie besser beraten, jetzt scharf links abzubiegen? Mit Demoskopie kommen sie dabei nicht weit. Bei der Bundestagswahl verloren die Grünen 700.000 Stimmen an die Linke, aber eben auch 460.000 an die Union. Auch der Blick in den Wahlkalender hilft nicht. Gewählt wird kommendes Jahr in Berlin, wo man es gerne links hat, aber eben auch in Baden-Württemberg, wo man es lieber konservativ hat – und im März das Amt des einzigen grünen Ministerpräsidenten verteidigen möchte.

Im Moment scheint das allerdings fast unmöglich. In Umfragen erreichen die Grünen im Südwesten rund zwanzig Prozent, die CDU etwa dreißig. Einige Grüne führen schon rückwärtsgewandte Diskussionen, etwa darüber, warum man den Spitzenkandidaten Cem Özdemir nicht schon in der laufenden Legislaturperiode zum Nachfolger Winfried Kretschmanns gewählt hat. Möglich wäre es wohl gewesen, die CDU war in dieser Frage lange unsortiert. Und immerhin ist Özdemir einer der beliebtesten Politiker.

Nun muss sich Özdemir im Wahlkampf beweisen, der allerdings noch nicht so recht angefangen hat. Direkte Begegnungen versuchen Özdemir und CDU-Kandidat Manuel Hagel noch zu vermeiden. Grüne Wahlkampfstrategen beobachten aber schon jetzt mit Sorge, mit welcher Konsequenz die CDU den ländlichen Raum beackert und wie kampagnenfähig die Linkspartei in den Großstädten ist.

Den Blick auf die Partei verändern

Auch Özdemir und sein enger Verbündeter, Landesfinanzminister Danyal Bayaz, sind in diesem Sommer viel im Land unterwegs, vor allem bei Unternehmern. Die Meinungsforscher von Allensbach haben vorgerechnet, dass die Grünen bei den Bürgern im Südwesten ein Potential von bis zu 27 Prozent haben. Das Problem ist aber, dass auch Kretschmanns konservativer Ökotruppe beim Thema Wirtschaft, das wahrscheinlich im Mittelpunkt der Diskussionen stehen wird, geringe Kompetenz zugeschrieben wird.

Bayaz und Özdemir wollen den Blick auf die Grünen sichtlich ändern, indirekte Abgrenzung von Habeck inklusive. Özdemir spricht davon, wie die Grünen nun „Verantwortungspartei werden“ müssten: Statt die Forderungen von Nichtregierungsorganisationen eins zu eins zu übernehmen, müsse die Partei die gesamte Gesellschaft im Blick haben. „Die Themen bestimmen nicht die Grünen, sondern die Bürger“, sagt er. „Das ist wie beim Aufsatzschreiben in der Schule. Wer das vorgegebene Thema verfehlt, fällt durch.“

Auch Bayaz sucht zur Beschreibung der neuen Grünen nach neuen Begriffen. Er spricht von einer „Politik der Zukunftsverantwortlichkeit und des Gefühltwerdens“. Die Partei müsse Lösungen für die großen Themen der Zeit finden, für die sozialen Sicherungssysteme, die innere Sicherheit und den ökologischen Umbau der Wirtschaft. Aber sie müsse auch bei Themen wie Heimat und Identität „ein positives Lebensgefühl der Chancen vermitteln“. Özdemir formuliert weniger theoretisch: „Wenn ich in Baden-Württemberg unterwegs bin, sagt mir kein Unternehmer, wir sollten aufhören mit Ökologie oder Nachhaltigkeit. Aber jeder sagt, dass es mit Bürokratie, komplizierten Vorschriften zur Umsetzung, Besserwisserei und Vorschriften keinesfalls so weitergehen kann.“

Was heißt schon “progressiv“?

Als wenig hilfreich empfindet man in Baden-Württemberg die Debatten, die gerade in Berlin geführt werden. Im Juni gaben die Fraktionschefinnen Katharina Dröge und Britta Haßelmann in einem Strategiepapier als Ziel aus, „dass es 2029 eine progressive Mehrheit gibt, die eine progressive Regierung trägt“. Nun betreiben sie in der Partei Textauslegung. Die einen lesen die Zeilen als Vorfestlegung auf ein Bündnis jenseits der CDU. Die anderen wollen rot-rot-grüne Gespenster verscheuchen und sagen, mit Hendrik Wüst oder Daniel Günther von der CDU könne man eher progressive Politik machen als mit der Linken.

„Wenn wir das Ziel haben, mehr als eine Elf-Prozent-Partei zu sein, dann dürfen wir den Kurs der Eigenständigkeit nicht aufgeben“, sagt dazu Cem Özdemir. „Wir müssen weg von der Debatte, ob wir eine bessere CDU, eine bessere SPD oder gar eine bessere Linkspartei sind. Wir sind die einzige bürgerliche Oppositionspartei im Bundestag.“

So ähnlich klingt das im Sommertour-Bus, wo Franziska Brantner an das Schicksal einer anderen Ampelpartei erinnert: „Die FDP ist auch daran zugrunde gegangen, dass sie meinte, sich in einer Zeit für ein Lager entscheiden zu müssen, in der demokratische Kooperation wichtiger gewesen wäre als alte Lagerlogiken.“ Man wolle jetzt auf allen Seiten „wieder Menschen von grüner Politik überzeugen, und das schließt sich nicht gegenseitig aus“.

Tatsächlich kann man Brantner gerade beim Versuch beobachten, die Hände in beide Richtungen auszustrecken. Fragt man sie nach offenen Flanken der Union, fällt ihr nicht zuerst die Migration ein. Stattdessen spricht sie vom „ordnungspolitischen Gewissen“, das die Grünen hätten, wenn die Union das Geld aus dem Sondervermögen für „Klientelpolitik“ versenke statt in die Modernisierung des Landes zu investieren. Zugleich hat sie den Kurswechsel gegenüber Israel forciert.

Zuletzt verlangte Brantner einen Exportstopp für Waffen, die Israel „völkerrechtswidrig“ im Gazakrieg einsetzen kann, und forderte Sanktionen gegen die rechtsextremen Minister Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich. Das ist in der Partei nicht unumstritten. Aber jetzt, da nicht mehr die eigene Außenministerin den Kurs vorgibt, ist der Wunsch groß, neben der Solidarität für Israel auch verstärkt die Solidarität für die Palästinenser zu betonen. Außerdem weiß man: Das Thema war ein wesentlicher Grund für die Verluste an die Linke.

Cool sind jetzt die Linken

Überhaupt diese Linke. Viele Grüne schauen gerade neidisch darauf, mit welcher Lockerheit Heidi Reichinnek und ihre Genossen vor allem die Jungen begeistern – und sehen eine Coolness, die ihnen selbst in den Regierungsjahren abhandengekommen ist. Manch einer fragt, ob man sich da nicht etwas abschauen könnte, am Stil, aber auch an der Themensetzung.

„Wir schauen uns nichts ab, wir machen unser Ding“, sagt hingegen Andreas Audretsch. Der Fraktionsvize ist vom linken Flügel, und den unerwarteten Aufstieg der Linken konnte er in seinem eigenen Wahlkreis Berlin-Neukölln erleben. Dort gewann deren Kandidat Ferat Koçak, der vor allem mit Israelkritik und der Teilnahme an propalästinensischen Demos auffiel. Audretsch, in dieser Frage ganz auf Brantner-Linie, sagt dazu: „Ich stehe an der Seite der Opfer in Gaza, aber gehe an keinen Ort, an dem Hamas-Anhänger aufkreuzen. Ich bekämpfe jeden Antisemitismus aufs Schärfste.“

An anderer Stelle sieht natürlich auch Audretsch Themen, wo man um dieselben Wähler buhlt wie die Linke, Mieten und Soziales etwa. „Aber wir geben unsere ureigenen Antworten“, sagt der Fraktionsvize, während es andere eher so ausdrücken: Jetzt wäre eine gute Zeit, das eigene sozialpolitische Profil zu schärfen. Und in Baden-Württemberg warnt derweil Minister Bayaz vor einem „Überbietungswettbewerb“ mit der Linken.

Brantner will „eigeneVorschläge“

Manch ein Grüner denkt da auch gleich an die Migration. Nach internen Analysen sind Grünen-Wähler deshalb zwar nicht massenhaft zur Linken geflohen, aber die Kompromisse aus der Ampel schmerzen die Partei. Während die einen mahnen, sich für das Erreichte nicht zu schämen, will etwa Audretsch künftig wieder die Botschaft aussenden: „Migration ist nicht die Mutter aller Probleme, Migration sind die vierzig Prozent in Berlin, die den Laden am Laufen halten, ohne die in Krankenhäusern nichts mehr gehen würde, die Berlin ausmachen.“

Wie viel Gesprächsbedarf es gibt, zeigt sich auch auf Brantners Sommerreise. Am Abend macht die Vorsitzende noch halt in der Altstadt von Offenburg. Hier trifft ihre Expedition nicht auf unbekannte Wesen, sondern auf den grünen Kreisverband. In dem engen Raum wird es so voll, dass die Klappstühle nicht reichen. Brantner sagt jetzt oft „isch“ statt „ist“, und nach ein paar Worten zur Begrüßung stellt sie sich den Fragen der Basis.

Ein junger Mann berichtet von seinen Sorgen, weil die Medien und die Union rechtspopulistische Themen zunehmend normalisierten, zum Beispiel Ausländerkriminalität. Er redet über die Polizeiliche Kriminalstatistik, die sei wieder „ausgeschlachtet worden bis zum Gehtnichtmehr“, dabei beruhe sie nur auf Tatverdächtigen, dem müsse man doch die Wahrheit entgegensetzen. „Die ist trotzdem aussagekräftig, wir benutzen die ja auch“, sagt Brantner, aber anders als die Union übernehme man nicht die Vorschläge der AfD: „Unsere Aufgabe ist, die Probleme, die real vorhanden sind, nicht zu negieren, sondern eigene, gescheite Vorschläge zu machen.“

Nach eineinviertel Stunden ist Schluss. Noch ein Foto mit der Basis, dann springt Brantner wieder in den Bus. Es geht weiter nach Ettlingen. Dort macht sie das Gleiche noch mal.