Abseits der KI-Rallye gibt es zwischen den großen Plattformanbietern seit einiger Zeit einen Nebenschauplatz: Auf dem ringen Alphabet, Meta und Amazon nicht um das beste Sprachmodell, sondern darum, wer bestimmt, wie der Erfolg von Werbung gemessen wird – und damit auch, wohin die milliardenschweren Werbebudgets künftig fließen. Die hauseigenen Tools, Dashboards und Metriken stehen jedoch unter Generalverdacht, das eigene, eng abgesteckte Ökosystem zu bevorzugen, um mehr Werbegelder zu kassieren. Das macht sie angreifbar.

Eine wachsende Anzahl von Marketern sucht smarte Alternativen zu diesen Tools und besinnt sich auf objektivere Vorgehensweisen, bei denen Marketingtradition und Moderne miteinander verschmolzen werden. Einerseits heißt das, neue KI-, Automatisierungs- und Analysemöglichkeiten zu nutzen. Gleichzeitig, so die Erkenntnis, lassen sich bestimmte Effekte, wie beispielsweise die grundlegenden Prinzipien der Werbewirkung, nicht ändern.

Marketing Mix Modeling als Alternative

Hier kommen sogenannte Marketing Mix Modelings (MMM) zum Tragen. Solche Modelle sind seit Jahren etabliert und werden in der Mediaplanung genutzt, um Kausalitäten zwischen Media-Investments und dem ROI (Return on Investment) der Werbung zu berechnen. MMM betrachtet nicht nur, was innerhalb eines einzelnen Ökosystems passiert, sondern analysiert sämtliche Marketingaktivitäten eines Unternehmens – also auch die Werbung im Fernsehen oder Print- und Außenwerbung. Weiter werden Faktoren wie Saisonalitäten oder das Wetter berücksichtigt. Die Berechnung erfolgt in der Regel mithilfe des sogenannten Bayesianischen Modells, einem statistischen Ansatz, der Wahrscheinlichkeiten schrittweise aktualisiert und historische Daten (Vorwissen) mit neuen Beobachtungen kombiniert.

Letztlich geht es bei dieser Berechnung darum, in welchen Mediakanal die Werbegelder in welcher Höhe investiert werden. Mit dem Aufschwung der Plattformanbieter haben gerade die publizistischen Medien in den vergangenen Jahren – im Vergleich zu Social Media, der Internetsuche, Programmatic- und Retail-Media – den Kürzeren gezogen. Oft geschah das zu Unrecht und mit dramatischen Konsequenzen für die Finanzierung des Journalismus und damit für die Demokratie gleichermaßen. An dieser Stelle sei auf die Initiative 18 hingewiesen, die mit dem Ziel initiiert wurde, freie, sichere und nachhaltige Medien als 18. Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen zum Schutz der Demokratien aufzunehmen.

Wie kam es zu diesem Wandel?

Die Plattformanbieter hatten zu Beginn ihrer Digitalmarketing-Erfolgsstory vor etwa einer Dekade damit begonnen, eine Generation von Marketingmanagern dahingehend „umzuerziehen“, sich auf kurzfristige Marketing-KPIs zu konzentrierten. Unterstützt haben Anbieter diese Entwicklung mithilfe von Echtzeit-Dashboards mit intuitiver Benutzeroberfläche und vielen (angeblich) unantastbaren, objektiven Metriken. Performance-Marketing strotzt seitdem vor Selbstbewusstsein. Denn diese Kennziffern lassen sich den internen und externen Interessengruppen der Unternehmen einfacher vorlegen als vermeintlich „weiche“, schwieriger zu erfassende Marketingkennzahlen wie Markenbekanntheit und -wahrnehmung.

Das führte oft zur Überakzentuierung der vordergründig leicht messbaren Performance-Marketing-Aktivitäten, was wiederum zulasten langfristiger Initiativen zum Markenaufbau ging. Die Konsequenz: Mit ähnlicher Regelmäßigkeit wie dem Wechsel der Jahreszeiten führte das immer wieder zu Debatten um „Branding versus Performance“. Dabei werden oft die gleichen, aufgewärmten Argumente genutzt. Die Auswirkungen der KI befeuerten diese Diskussionen zuletzt weiter. Marketingchefs äußern sich zunehmend selbstkritisch zur Thematik und stellen immer lauter die Frage, ob der Media-Fokus auf die „Walled Gardens“, also die abgeschirmten Ökosysteme der Plattformanbieter, und immer neue digitale Plattformen zu einer zu starken Zielgruppenfragmentierung geführt hat, was Marketing häufig weniger effektiv und effizient macht.

Warum MMM die Königsdiziplin ist

Eine Lösung für die durch sie selbst geschaffenen Herausforderungen bieten nun ausgerechnet die besagten Digitalplattformen an: mit ihren eigenen MMM-Produkten. Sie werben damit, eine holistische, langfristige Entscheidungsgrundlage zu bieten. MMM galt bereits vor dem Siegeszug des digitalen Marketings als die Königsdisziplin der Mediabudget-Attribution, geriet allerdings etwas in Vergessenheit. Der Ansatz geht viel weiter als die besten Attributionsmodelle, er ist holistischer und wirkt weit über die Aspekte des digitalen Marketings hinaus. Denn hier werden alle Daten analysiert, die einem Unternehmen zur Verfügung stehen: Marketingbudgets (offline und online), Abverkaufsdaten, Saisonalitäten, Wettbewerbsaktivitäten, makroökonomische Faktoren, Wetter oder besondere mediale Ereignisse. Die Analyseergebnisse bilden dann die Basis für die Reallokation der Werbebudgets. Das Ziel: maximale Effektivität und Effizienz.

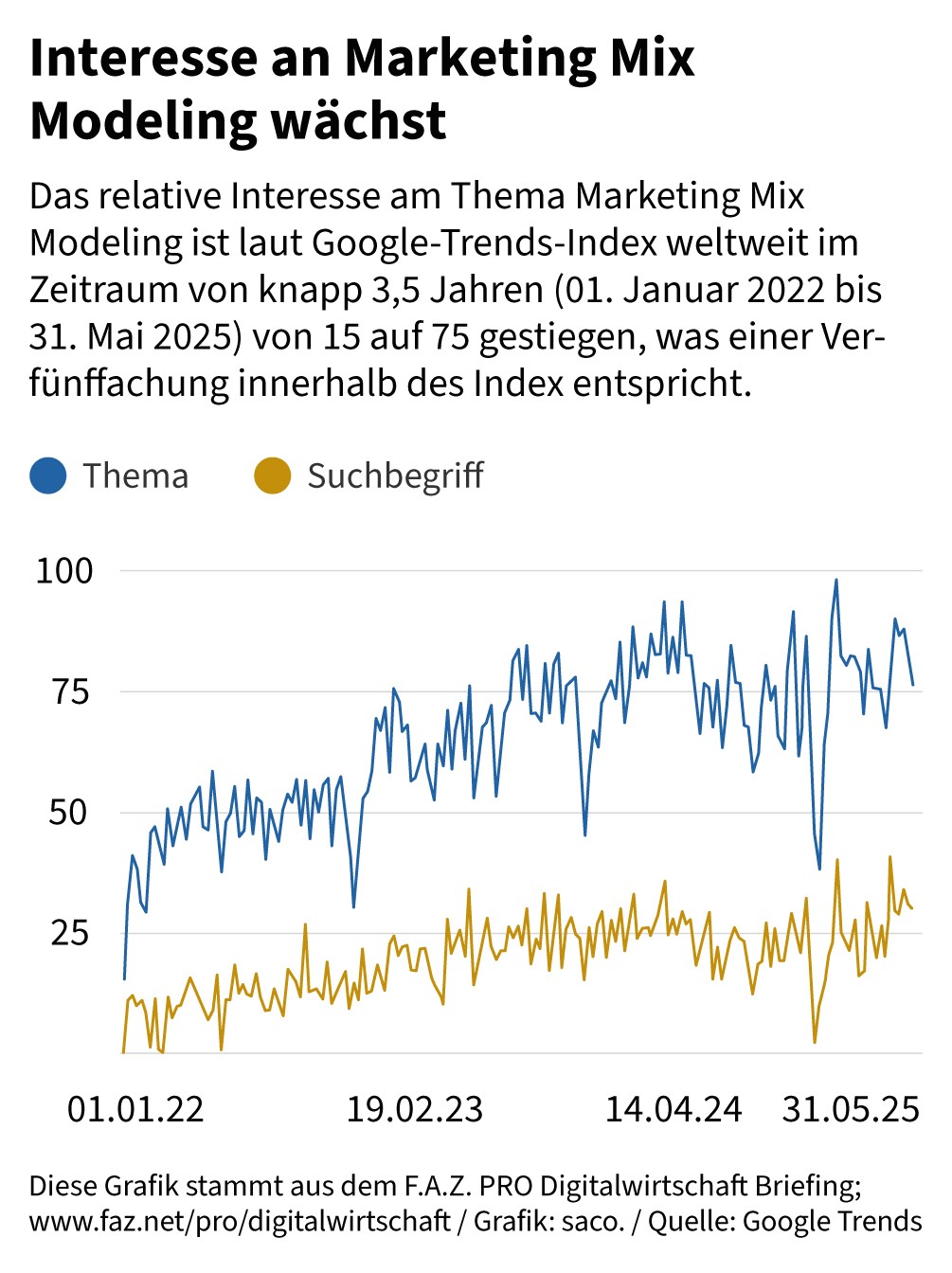

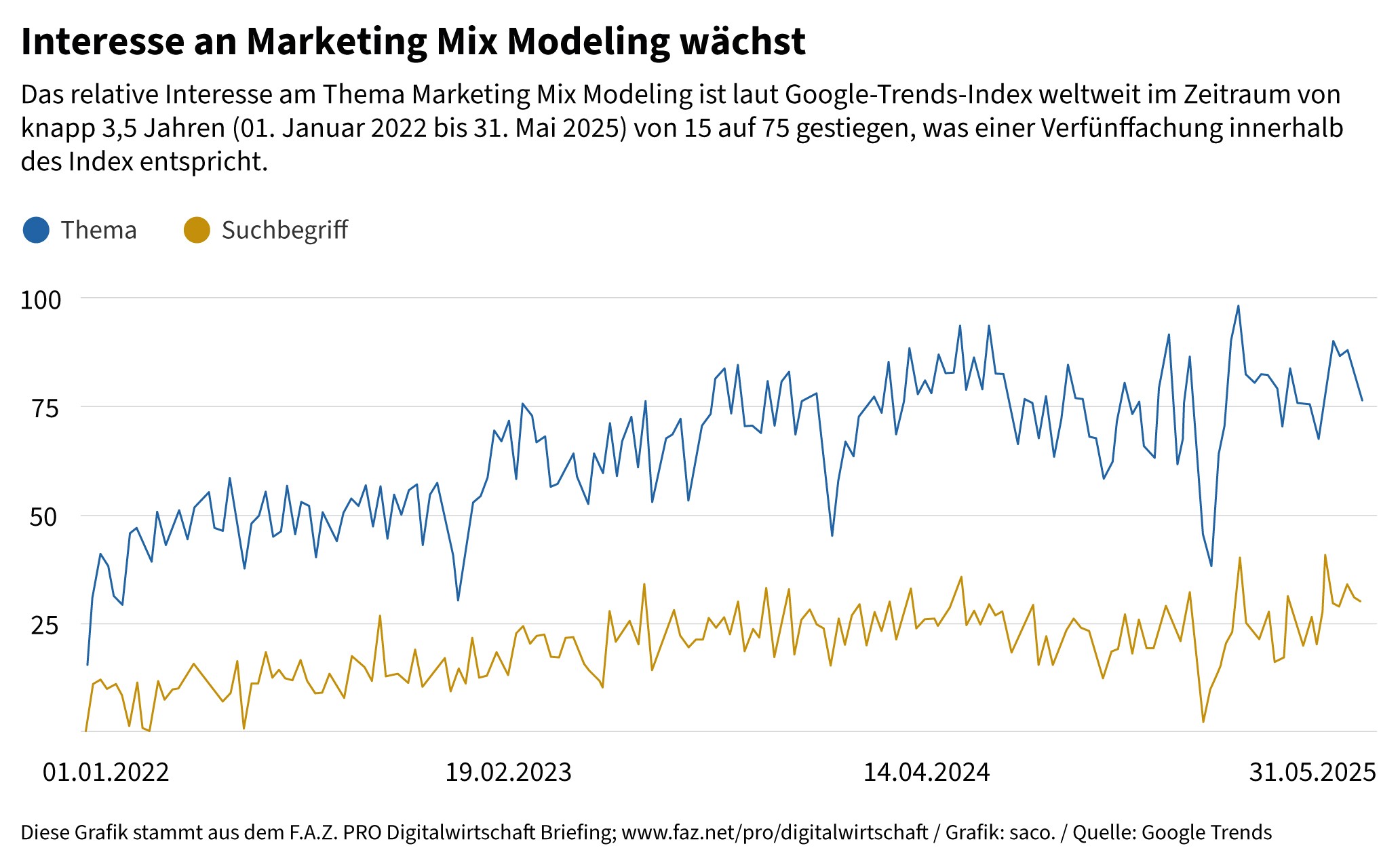

In den Digital Marketing Trends für 2024 antizipierten wir im Januar 2024, dass Marketing Mix Modeling eine Renaissance erleben wird. Dabei handelt es sich um ein wichtiges Puzzleteil einer größeren Gesamtentwicklung. Denn klassische Erkenntnisse aus der Marketingwissenschaft können eine Evidenz liefern, welche die nötige Sicherheit in unsicheren Marketingzeiten gibt, die bei strategischen Entscheidungen gefragt ist.

KI sorgt für enorme Fortschritte im MMM bis hin zu fortlaufenden Modelings für Echtzeitanalysen. Denn probabilistische Methoden, zu denen MMMs gehören, sind komplex und kostenintensiv. Mithilfe der KI kann MMM besser skalieren, große Datenmengen gleichzeitig schneller und günstiger verarbeiten und daraus Vorhersagen zum optimalen Mediamix ableiten. Die waren zuvor so nur in Verbindung mit großem Aufwand möglich.

In den Digital Marketing Trends 2025 der F.A.Z. Digitalwirtschaft prognostizierten wir zu Jahresbeginn, dass auch die Retail Media Networks beginnen werden, Marketing Mix Modeling zu integrieren. Sie etablieren zunehmend eigene Modelle oder forcieren Kooperationen.

MMM wird für Meta, Google und Amazon interessanter

Meta hat bereits 2021 auf Open-Source-MMM gesetzt und das Produkt „Robyn“ entwickelt. Ende Januar 2025 verkündete dann Google, dass ihr neues Open-Source-MMM „Meridian“ in den Livebetrieb geht. Seit Juni 2022 bietet Amazon einen erleichterten Zugriff auf seine Amazon-Ads-Daten an, um gezielt für MMM-Analysen strukturierte Daten anzufordern – jedoch keine eigene Lösung.

Allerdings forciert Amazon stattdessen seit einiger Zeit die Nutzung seiner Amazon Marketing Cloud (AMC), des Data Clean Room von Amazon. Das ist zwar kein MMM, aber die Stoßrichtung und Zielsetzungen sind ähnlich, nämlich im jeweils eigenen Sinne Einfluss auf die Budgetallokation der Werbungtreibenden zu nehmen.

Bei dem skizzierten Wettbewerb der Plattformen um die MMM-Standards geht es um nicht weniger als die Deutungshoheit der Marketinginvestments. Und damit letztlich um die Allokation von Milliarden an Werbeinvestitionen in eigene oder fremde Produkte, seien es Plattformen oder journalistische Medien.

Im Marketing investiert man nicht nur in die Google-Suche

Eine Analogie aus dem Fußball verdeutlicht, wie MMM aus Marketing-Perspektive die Budgetverteilung auf die wichtigsten Kanäle verbessern soll: Ein Fußballtrainer versucht, die stärkste Mannschaft zu formen. Dabei braucht er unterschiedliche Spieler mit verschiedenen Fertigkeiten. Ein Trainer würde nicht auf die Idee kommen, in der Mannschaft weit überwiegend Stürmer aufzustellen, nur weil sie meist die Torschützen sind. Das wäre in etwa so, als würde man im digitalen Marketing ausschließlich in die Google-Suche investieren, nur weil diese oft der letzte Kontaktpunkt der Konsumenten vor dem Kauf ist.

Aus diesem Grund gehören einfache Attributionsmodelle seit mehr als einem Jahrzehnt zum Standardrepertoire im digitalen Marketing. Dabei wird der Marketingerfolg verursachungsgerecht auf die Mediakanäle verteilt wird. Sie zählen zu den deterministischen Messmethoden, sind schnell und einfach und beschäftigen sich vor allem mit den Unzulänglichkeiten der sogenannten Last-Click-Attribution beziehungsweise mit der elaborierteren Multi-Touch-Attribution (MTA) als Alternative dazu.

Bei der Multi-Touch-Attribution geht es genau darum – um im Fußball-Beispiel zu bleiben –, den anteiligen Erfolg für den Torschuss nicht nur dem Torschützen („Last Click“) zuzurechnen. So könnten 30 Prozent des Tores dem Mittelfeldspieler für seine Flanke und 20 Prozent dem Abwehrspieler für seinen vorherigen präzisen Pass attribuiert werden. Der Stürmer mit dem Torschuss würde so nur noch 50 Prozent des Ruhmes für sich reklamieren können. Damit sollen falsche Rückschlüsse zur Mannschaftsaufstellung beziehungsweise Marketingbudget-Allokation auf die Mediakanäle vermieden werden.

Meta veröffentlicht Robyn

Robyn von Meta war das erste Open-Source-MMM einer der globalen Digitalplattformen. Meta hatte besonderen Anreiz, sich mit der Thematik Attribution zu beschäftigen. Denn das Unternehmen war besonders stark von der Einführung des Apple Transparency Tracking (ATT) im Jahr 2021 betroffen, bei der Nutzer mit der Einführung von iOS 14 ein dezidiertes Opt-in für das Tracking in den Apps akzeptieren mussten. ATT galt für alle Plattformen, aber Meta setzte im Vergleich zu anderen Social-Media-Anbietern stärker auf Performance-Marketing und hatte daher mehr zu verlieren. In der Konsequenz konnten viele Konversionen, die bis dato Meta zugerechnet wurden, nicht mehr dem sozialen Netzwerk zugeordnet werden. Meta setzte sich lautstark an die Spitze der iOS-14-Kritiker, sodass der falsche Eindruck entstand, nur Meta wäre betroffen.

Im Jahr 2021 stellte Meta dann folgerichtig seine experimentelle, KI-gestützte MMM-Lösung namens Robyn vor, um die beschriebenen Effekte einzudämmen. Robyn gibt es in zwei Varianten, je nach Programmiersprache, in der es entwickelt wurde: Robyn R (entweder als CRAN-Version oder als Dev-Version auf Github) sowie Robyn Python. Die Programmiersprache Python ist in der Marketing-Technologie-Szene besonders beliebt. Die Sprache R wird wiederum gerne von Datenwissenschaftlern verwendet. Meta adressiert somit beide Zielgruppen.

Apple treibt Probabilistik voran

Damit antizipierte man neue Herausforderungen durch weitere Einschränkungen der bisherigen deterministischen Messmethoden. So treibt Apple mit seinem neuen iOS-26-Betriebssystem, das für Mitte September 2025 erwartet wird, weiter die Probabilistik im digitalen Marketing voran. Denn iOS 26 arbeitet mit Link Tracking Protection (LTP). Dabei entfernt Apple im privaten Modus bei Safari typische Trackingparameter bei Website-Adressen, wie sie von Google Ads (glcid), Google Analystics (utm_source, utm_medium …), Meta (fbclid) und anderen Produkten verwendet werden.

Zudem gilt dies für geklickte Links in E-Mails und Nachrichten, unabhängig davon, ob im Privatmodus oder nicht. Damit entgehen Marketern eine Menge an granularen Trackingdaten durch die allseits bekannten Parameter. Zudem wird von Apple browserseitiges Fingerprinting erschwert, da bestimmte gerätespezifische Eigenschaften wie beispielsweise Bildschirmgröße und Schriftart nicht mehr übermittelt werden. Es ist erstaunlich, dass bislang noch kein Raunen durch die einschlägige Fachpresse dazu ging. Hier fehlt diesmal ein Aufmerksamkeitsbeschleuniger wie Meta, so wie es bei der Einführung des Apple Transparency Tracking (ATT) der Fall war.

Google entwickelt Meridian

Meridian von Google ist der offizielle Nachfolger ihres ersten MMM namens „Lightweight“. Google betreibt bereits seit 2017 MMM-Forschung, auf der beide Ansätze basieren. Insbesondere die Modellierung von Reichweite und Häufigkeit (Reach & Frequency) und die bezahlte Suche sieht Google als die Stärken seines Systems. Meridian basiert auf der Programmiersprache Python und ist seit Januar 2025 offiziell als Open-Source-MMM für alle Nutzer verfügbar. Meridian ist eine KI-basierte, am Datenschutz orientierte Messungslösung, bei der es um Inkrementalität geht. Ziel ist, sich von traditionellen Messmethoden abzukehren. Mithilfe des Open-Source-Ansatzes sei Meridian transparent und ermögliche eine genaue Kontrolle, da sich Code und die Modellparameter anpassen lassen. Das ist löblich. Fraglich ist nur, wie viele Anwender den Code auch wirklich anpassen und analysieren.

Die Oberfläche von Meridian orientiert sich an Entwicklern und ist für Marketers, die dann die Zahlen interpretieren müssen, zumindest gewöhnungsbedürftig. Und die Darstellung der Ergebnisse ist nicht selbsterklärend. Für individuelle Anpassungen braucht es hybride Fähigkeiten an der Schnittstelle von Marketing & IT. Open-Source-Ansätze und Transparenz helfen wenig, wenn man nicht die Fähigkeit mitbringt, in den Maschinenraum zu schauen.

Mutmaßungen mancher Marktteilnehmer zufolge kurbelt Google mit Meridian auch den Absatz von Server-Ressourcen an. Das mag zwar naheliegend sein, ist aber ganz sicher nicht das Motiv, sondern positiver, legitimer Mitnahmeeffekt für Google. Es geht tatsächlich um die Deutungshoheit der Werbebudgets. Irritierend ist in diesem Kontext die Aussage von Google auf seiner Entwicklerseite zum Meridian-Modell: „Meridian ist nicht darauf ausgelegt, Prognosen für KPIs zu erstellen, insbesondere wenn diese starke Trends oder saisonale Muster aufweisen.“ Merkwürdig ist es deshalb, weil doch gerade die Probabilistik zum Wesen der MMMs gehört.

Welche strategische Bedeutung MMM und die Lösung Meridian haben, sieht man daran, dass diese Themen dezidiert auf der Konferenz Google Marketing Live 2025 großen Raum eingenommen haben. Gaurav Bhaya, Vizepräsident und General Manager für Ads Measurement bei Google, bekam fast zehn Minuten Zeit dafür, verschiedene Measurement-Lösungen vorzustellen.

Ambitionen von Tiktok, Pinterest und Snapchat

Auch die chinesische Plattform Tiktok verstärkt in jüngster Zeit ihre MMM-Aktivitäten. Hier wird der Trend Probabilistik versus Deterministik, wie er sich in iOS 26 fortschreiben wird, ein wesentliches Motiv sein. Der App-Anbieter startete etwa ein „MMM-Abzeichenprogramm“. Dazu hat Tiktok einzelne Unternehmen selektiert, die ein Vertrauenssiegel als dezidierte Messpartner tragen dürfen. Ferner hat Tiktok kürzlich seine MMM-Aktivitäten um eine API-Integration erweitert, um Daten in MMM-Systeme zu überführen. Außerdem kann jetzt auch „Earned Data“ von zwei Tiktok-Werbeprodukten in die MMMs einfließen.

Tiktok verweist recht unverhohlen auf den Grund dieser Aktivitäten und zitiert gleich zwei Untersuchungen: eine MMM-Analyse, bei welcher der Tiktok-ROI 23-mal höher sei als bei den traditionellen Last-Click-Attributionsmodellen. Und eine MMM-Studie von Nielsen, bei der Tiktok-Werbung 2,5-mal effizienter sei sowohl als Video- als auch TV-Werbung – und immerhin 20 Prozent effizienter als Social Media in Bezug auf den Abverkauf im Handel. Zumindest ist es legitim, darauf zu verweisen, dass Last-Click-Attribution eklatante Schwächen hat und Werbung im Bereich Markenbildung dadurch sehr viel schlechter abschneidet als der tatsächlicher Wertbeitrag.

Die Plattform Pinterest führte bereits im Oktober 2024 Abfragen für Marketing Mix Modeling ein. Werbetreibende können entsprechende Berichte im Anzeigen-Manager erstellen, exportieren und sie auch in bestehende Workflows integrieren. Auch ein API-Zugriff ist seitdem möglich, um MMM-Daten abzurufen. Pinterest und Tiktok betonen in den entsprechenden Meldungen den Aspekt der „Earned“-Impressions, kommen diese doch im Bereich Social Media noch ergänzend zu den bezahlten Anzeigeneffekten hinzu.

Ferner, verlautbart Pinterest, „erfassen herkömmliche Last-Click-Attributionsmodelle nur 1,3 Prozent der Wirkung von Pinterest, was bedeutet, dass du über 98 Prozent des tatsächlichen Einflusses auf den Umsatz übersehen würdest“. Beide bieten aber keine eigenen, dezidierten Open-Source-Systeme an.

Snapchat im Kampf um MMM

Auch Snapchat flirtet mit MMM. Dazu kooperiert der Dienst mit Drittanbietern oder erstellt Referenzfälle mit Kunden. Beispielsweise haben sie eine MMM Metaanalyse durchgeführt und das Wechselspiel zwischen Branding und Performance von 15 Werbetreibenden aus dem Finanzdienstleistungssektor über 14 Mediakanäle evaluiert. Unschwer zu erwarten waren die positiven Untersuchungsergebnisse, denen zu Folge Snapchat überproportional zum Marketingerfolg beitrage und inkrementelle Verkäufe induziere. Sowieso seien die Werbetreibenden bei Snapchat bis zu 28 Prozent unterinvestiert.

Eine Folgestudie basierend auf MMM mit 36 Werbetreibenden bestätigte die positiven Ergebnisse. Snapchat würde damit überproportional mehr Rentabilität generieren als Wettbewerber. Das soziale Netzwerk publizierte auch einen kurzen MMM-Leitfaden, der helfen soll, dass MMM richtig eingesetzt wird, und verweist auf eine Liste mit von Snapchat zertifizierten Partnern. Selbstverständlich bietet auch Google einen eigenen Leitfaden an.

Alle Anbieter versuchen mehr oder weniger unverhohlen, MMM dahingehend zu instrumentalisieren, Argumente für die jeweilige Plattform zu finden. Jeder rühmt sich gleichzeitig mit jeweils besseren Resultaten als denen der Marktbegleiter.

Strategische Evaluierung

Mit MMM können Marketer tiefe plattform- und medienübergreifende Erkenntnisse über Werbewirkung und -kausalitäten ableiten. Das hat teilweise dramatische Auswirkungen auf die abgeleiteten Marketingstrategien und Veränderungen für die Marketingpläne. Das eröffnet neue Chancen, aber auch Risiken für die Digital-Platzhirsche.

Die Ambitionen der globalen Marketing-Multis waren und sind vorhersehbar: Wer die Basis, sozusagen das Betriebssystem, für MMM liefert, kann mitgestalten und mehr Einfluss auf Überlegungen nehmen als von der Seitenlinie aus. Schließlich ist es besser, die MMM-Regeln mitzuschreiben und zu definieren, als sich nur daran zu halten. Und sie können ihrerseits verhindern, dass die Konkurrenz zu stark agiert. Darüber hinaus bleibt die jeweilige Plattform im Dialog mit den Werbetreibenden, wenn diese die eigene Plattform-Software einsetzen.

Um den Eindruck proprietärer Systeme und von Voreingenommenheit zu vermeiden, werden diese als Open Source im Markt lanciert: eine Strategie der Flucht nach vorne. Das sichert schnell hohen Verbreitungsgrad und nimmt Raum für die Durchdringung anderer proprietärer Produkte von Marktbegleitern. Denn, sobald das eigene Konzept eine kritische Schwelle erreicht hat, greifen die Netzwerkeffekte. Der Grenznutzen für andere Angebote bleibt im Vergleich niedrig. Zudem runden die MMMs die Ökosysteme ab.

Größere Unternehmen werden weiterhin auf alternative Angebote setzen, die unabhängig von einzelnen Marktakteuren und Inventaranbietern sind. Denn diese bringen selbst oder über Dienstleister die Expertise und Zeit mit, die für die Analysen gebraucht werden. Kleinere und mittelgroße Unternehmen werden hingegen nicht die internen oder externen Ressourcen für entsprechende elaborierte Analysen aufbringen wollen und mit höherer Wahrscheinlichkeit das unveränderte Standardrepertoire der Open-Source-Modelle nutzen. Denn die Einstiegshürden sind hoch. So könnten sich die teils intransparenten Systeme, die als transparente Open-Source-Lösungen getarnt werden, womöglich als Media-Trojaner entpuppen.

Die Datenqualität muss stimmen

In einer Marketingwelt, die von globalen Plattformen dominiert wird, gehören Marketing Mix Modelings womöglich zu den besten Werkzeugen für Marketer. Sind sie doch prinzipiell dafür geeignet, die meist sehr gut aussehenden Marketing-ROIs auf Plattformebene zu hinterfragen. Sie können dabei helfen, zu evaluieren, wie stark sich einzelne Medien kannibalisieren und wie inkrementell die einzelnen Investments wirklich sind. Daher sollte man genau evaluieren, auf welche Lösung man für welche Zielsetzung in der „postdeterministischen“ Marketingzukunft setzt.

Die Qualität der MMM-Ergebnisse hängt ohnehin nicht primär von den Werkzeugen ab, sondern von der Datenmenge und -qualität, mit der man die Modelle füttert. Nur mit genauen Input-Daten generiert man zuverlässigen Output, egal ob mit kostenpflichtigen oder Open-Source-Lösungen. Paradoxerweise findet parallel zur Wiederauferstehung der MMMs ein Trend zu KI-gesteuerten Blackbox-Produkten statt, aus denen man nur wenige Daten erhält. Und während MMMs für mehr Transparenz sorgen sollen, versuchen viele KI-Produkte, sich selbst genau dieser Offenheit zu entziehen.

Markus Caspari

Markus Caspari (LinkedIn) ist Führungskraft und Consultant für Digital-Marketing bei Dentsu & iProspect mit Fokus auf globale Plattformen. Themen-Schwerpunkte sind unter anderem Künstliche Intelligenz, Retail Media & E-Commerce, Social Media, Search sowie Brand Safety & Ad Fraud.

Bild: Privat