Als Tomoko Matsuo und ihre Mutter sich das erste Mal aufmachten, um ihre Schwester Eiko zu suchen, kamen sie nicht weit. „Die Leute sagten, hier gehe es nicht weiter. Aber wir versuchten es trotzdem“, erinnert sich Matsuo. Doch bald schon mussten sie aufgeben. „Die Stadt war ein Flammenmeer.“ Wenige Minuten zuvor war ihre Heimatstadt Nagasaki von der zweiten Atombombe der Geschichte zerstört worden.

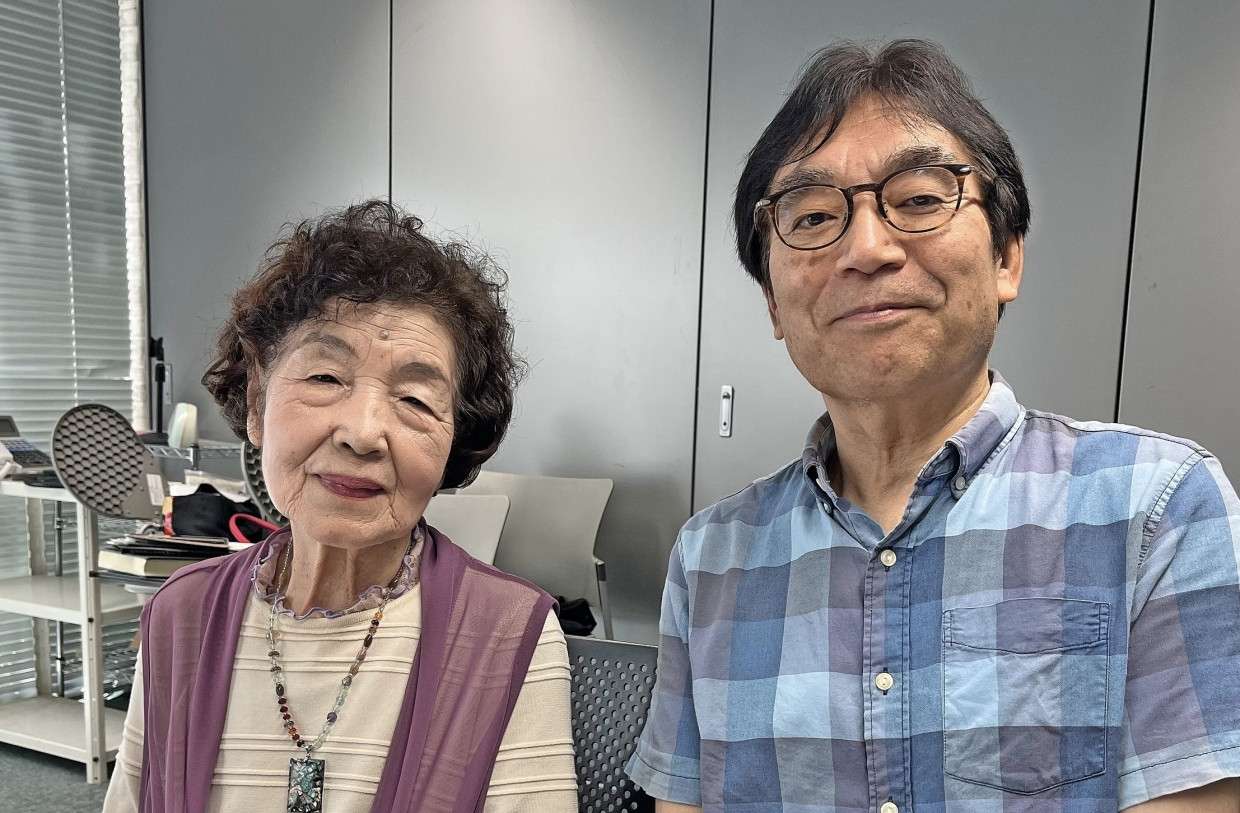

Matsuo ist heute 92 Jahre alt. Die Suche nach ihrer Schwester liegt inzwischen 80 Jahre zurück. Die zierliche Japanerin in Bluse und violettem Cardigan, deren Gesicht längst faltig und fahl geworden ist, kann sich an die Geschehnisse vom 9. August 1945 und von den Tagen danach noch detailliert erinnern.

Es waren Sommerferien, die damals zwölf Jahre alte Matsuo und ihre Brüder waren an diesem Vormittag zu Hause. Für einen von ihnen nähte sie gerade Gamaschen, als es plötzlich unglaublich hell wurde und ein enormer Schlag den Morgen zerriss. „So einen Krach hatten wir noch nie gehört“, erzählt Matsuo. Das ganze Haus wackelte, das Geschirr fiel aus den Schränken und ging zu Bruch, Kleider wurden durch die Luft gewirbelt. Als der Spuk vorüber war, waren alle im Haus benommen, doch zum Glück war keiner von ihnen ernsthaft verletzt. „Mein erster Gedanke war: Ich muss hier aufräumen“, erzählt Matsuo im Konferenzraum des Atombombenmuseums von Nagasaki vor ausländischen Journalisten.

Die Familie hatte großes Glück im größtdenkbaren Unglück. Nur drei Kilometer von ihrem Haus entfernt hatte ein Flugzeug der amerikanischen Streitkräfte am Vormittag um 11.02 Uhr die Atombombe abgeworfen. Nur weil das Haus der Familie Matsuo hinter einer Hügelkette lag, wurde es nicht von der 3000 Grad heißen Druckwelle dem Erdboden gleichgemacht – anders als weite Teile der Stadt. Drei Tage nach dem Abwurf einer Uran-Bombe über Hiroshima setzten die Amerikaner über der gut 400 Kilometer entfernten Hafenstadt Nagasaki eine Plutonium-Bombe ein, deren Sprengkraft die erste sogar noch übertraf.

Matsuos Mutter dachte nach dem Schlag nicht ans Aufräumen. Sofort griff sie sich ihre Tochter. „Wir müssen Eiko suchen“, rief sie. Die 16 Jahre alte Schwester von Tomoko war in der Shiroyama-Grundschule bei der Freiwilligenarbeit. Die Schule war auf der anderen Seite der Hügel, genau dort, wo nun der gewaltige Atompilz in den Himmel stieg. Drei Tage lang suchte die Familie erfolglos nach ihr.

Ein Loch in der Wolkendecke

Die Abwurfstelle der Atomombe „Fat Man“ war nicht die erste Wahl der Amerikaner gewesen; eigentlich hatten sie nach ihren Angaben die Rüstungsfabriken in der nahe gelegenen Stadt Kokura treffen wollen, oder aber die Werften und die Innenstadt von Nagasaki. Doch wegen dichter Wolken an dem Tag musste der Bomber lange über der Region kreisen und fand schließlich ein Loch in der Wolkendecke über Urakami, einem in einem Tal gelegenen Stadtteil von Nagasaki.

74.000 Menschen verloren auf der Stelle ihr Leben, 75.000 wurden teils schwerstverletzt oder trugen durch die radioaktive Strahlung in den Wochen danach unheilbare Krankheiten davon. Dass die Zahl der Todesopfer unter den 140.000 Toten von Hiroshima liegt, hat Nagasaki den Bergen zu verdanken, die die Stadtteile voneinander trennen, und die Wucht der Detonation eindämmten.

Einen Eindruck davon, wie die Stadt damals aussah, erhalten Besucher im Atombombenmuseum, das nahe der Abwurfstelle errichtet wurde. Gleich am Eingang hängt eine von der Druckwelle zerstörte Wanduhr, die um zwei nach elf stehen geblieben ist. Die Besucher gehen durch dunkle Hallen, in denen in sich verdrehte Strommasten, ineinander verschmolzene Glasflaschen und das zerstörte Portal der Kathedrale von Urakami – damals die größte christliche Kirche in Asien – die zerstörerische Wucht der Bombe zeigen.

Die Fotos aus diesen Tagen sind kaum zu ertragen: verkohlte Kinderleichen, Jugendliche, denen die Hitze die Haut vom Körper gebrannt hat, eine Mutter, die ihren schwer verbrannten Säugling stillt. Die Brust entblößt, die Augen leer, der Säugling versucht vergeblich zu trinken.

„Nagasaki muss die letzte Stadt bleiben, die jemals von einer Atombombe getroffen wird“, sagt Museumsdirektor Takuji Inoue, als er durch die Ausstellung führt. 810.000 Besucher seien im vergangenen Jahr in das Museum gekommen, so viele wie zuletzt in den Sechzigerjahren, kurz nach der Eröffnung. Inoue führt das wachsende Interesse auch auf die aktuelle Weltlage zurück. „Die Menschen spüren, dass die nukleare Bedrohung wieder gewachsen ist. Es gibt ein großes Gefühl der Unsicherheit bei Besuchern aus aller Welt“, sagt er. „Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, zu zeigen, welches Leid sich unter dem Atompilz abgespielt hat.“

Doch bei allem Unbehagen, das die Ausstellung auslöst – nichts kann das Grauen so nahebringen wie die Hibakusha. So werden Menschen wie Tomoko Matsuo genannt, die es damals am eigenen Leibe erlebt und überlebt haben. Als die alte Dame in ihrem Vortrag erzählt, dass ihre schon tot geglaubte Schwester schließlich doch noch nach Hause kam, können einige Zuhörer ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.

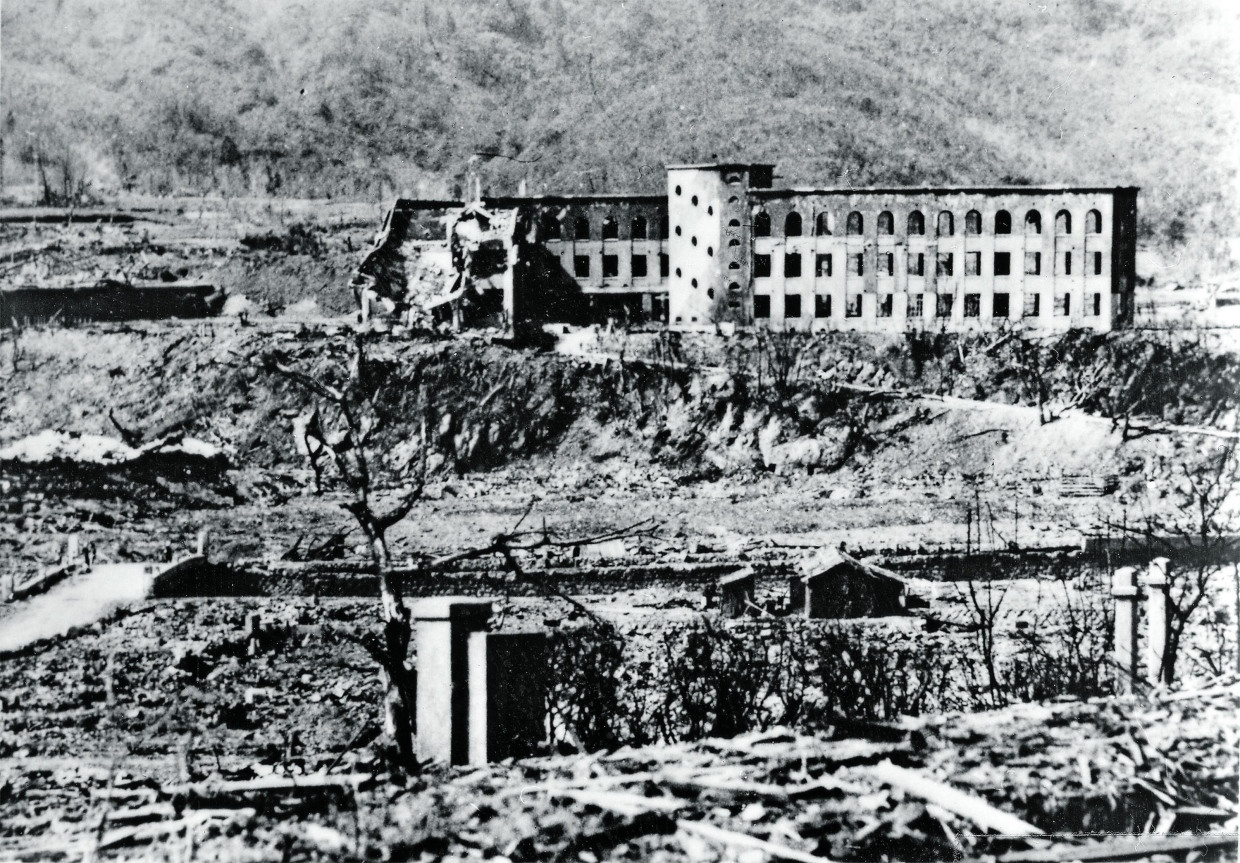

„Sie wollte uns unbedingt noch einmal sehen, ihre Eltern, ihre Brüder, ihre Schwester“, erzählt Matsuo. „Obwohl in der Stadt überhaupt keine markanten Punkte mehr zu erkennen waren und sie so schwer verletzt war, hat Eiko es irgendwie nach Hause geschafft.“ Am dritten Tag nach dem Bombenabwurf habe sie plötzlich einfach im Garten gestanden. Wie durch ein Wunder hatte sie die Detonation überlebt, obwohl die Schule, in der sie an dem Tag arbeitete, nur einige Hundert Meter von der Abwurfstelle entfernt war. Zu ihrem Glück war die Shiroyama-Grundschule ein Betongebäude; eines von wenigen, die der Druckwelle standhielten.

Doch die Bombe hatte Eiko schwer versehrt. Die Familie brachte sie noch in die Krankenstation, die notdürftig in einer nahe gelegenen Schule eingerichtet worden war. Es gab keine Medizin, kein Verbandszeug, nicht einmal Betten. „Eiko brauchte eine Bluttransfusion“, erzählt Matsuo. „Aber es gab gar keine Geräte. In meiner Erinnerung ließen die Ärzte das Blut einfach über eine Spritze im Arm meines Bruders in den Arm meiner Schwester laufen.“ Doch Eiko konnte wegen ihrer schweren Verletzungen auch nichts mehr essen. „Sie war noch so jung“, sagt Tomoko Matsuo – und muss dann aufhören zu erzählen.

Lange hatten Hibakusha einen schweren Stand

Über viele Jahrzehnte hat die zierliche Dame ihre Geschichte für sich behalten. Aus Schmerz, und auch aus Scham. In der ersten Zeit nach der Katastrophe sahen sich die Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki viel Diskriminierung ausgesetzt. Viele von ihnen waren durch Brandwunden entstellt. Die radioaktive Strahlung führte zu Krankheiten, bei denen niemand wusste, welche Folgen sie hätten und ob sie vielleicht ansteckend waren.

Die Hibakusha hatten es schwer, einen Arbeitsplatz oder auch einen Ehepartner zu finden. Erst vor wenigen Jahren hat sich Matsuo geöffnet. „Ich wollte, dass das Andenken an meine Schwester hochgehalten wird“, sagt sie, „und dass so etwas nie wieder passiert.“

Geholfen hat der alten Dame dabei Kiyotaka Ogawauchi, der im Konferenzraum neben ihr sitzt. Der Mann mit der dunklen Brille und ordentlichem Mittelscheitel ist 66 Jahre alt und schreibt seit 14 Jahren die Geschichten von Überlebenden der Atombombe auf. In einer Gedächtnishalle neben dem Museum werden all die Erzählungen in Ordnern und Büchern in mehreren Regalen verwahrt – auf dass das Grauen nie in Vergessenheit gerate.

Ogawauchis Mutter und seine Großmutter waren selbst Hibakusha; ihre Erzählungen haben ihn geprägt. Dass heute in Japan und in vielen anderen Ländern das Militär immer weiter aufgerüstet werde, erfülle ihn mit großer Sorge, sagt er. Auch deshalb stecken er und einige weitere Freiwillige so viel Zeit und Energie in die Arbeit, die Berichte über die grausamen Erinnerungen zusammenzutragen. Viele Hibakusha hätten ihr Leben lang nicht über ihre Erlebnisse gesprochen, nicht einmal mit ihren Familien, weil sie tief traumatisiert seien. Doch viele kämen nun zu ihm, weil sie mit Blick auf die aktuelle Weltlage beunruhigt seien. „Wir müssen diese Geschichten an die jungen Menschen weitergeben“, sagt Ogawauchi.

Denn 80 Jahre nach der Katastrophe wird die Zahl derer, die noch aus eigener Erinnerung von ihr erzählen können, immer kleiner. Die Hibakusha haben für Japan eine ähnliche Bedeutung wie die Holocaustüberlebenden für Deutschland. Sie sind der lebende Beweis für die dunkelsten Stunden ihres Heimatlandes. Sie erzählen davon, weil sie verhindern wollen, dass sich ihre Katastrophen noch einmal wiederholen.

Im vergangenen Jahr wurde die Organisation Nihon Hidankyo, in der sich die Hibakusha aus Hiroshima und Nagasaki vereinigt haben, mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Die Überlebenden würden „trotz körperlicher Leiden und schmerzhafter Erinnerungen ihre kostbaren Erfahrungen nutzen, um Hoffnung und Engagement für den Frieden zu kultivieren“, schrieb das Nobelkomitee in seiner Begründung.

Für die Deutschen ist das Holocaustgedenken eng mit der Schuld ihrer Nation verbunden. In Japan bleibt die Schuldfrage meist außen vor. Die Atombomben bildeten den grausamen Höhepunkt des zuerst von den Japanern losgetretenen Pazifikkriegs. Als Donald Trump kürzlich die amerikanische Attacke auf die iranischen Atomanlagen mit den Bomben auf Hiroshima und Nagasaki verglich, weil beide Angriffe einen Krieg beendet hätten, löste das in Japan Empörung aus. „Ganz egal welche Gründe man vorbringt – eine Atombombe abzuwerfen, kann nie gerechtfertigt sein!“, sagt Museumsdirektor Inoue.

Drei Teenager haben sich in einem Klassenraum ihrer Schule versammelt. In den Blusen, Röcken und Hemden ihrer Schuluniformen sitzen Yuka Ohara, Seoji Ye und Kenshiro Takada nebeneinander an einem langen Tisch. Sie sind 16, 17 und 18 Jahre alt und engagieren sich als High School Peace Messenger, also Friedensbotschafter. Regelmäßig stellen sie sich vor dem Bahnhof von Nagasaki und anderswo auf, um dort Unterschriften gegen die Verbreitung von Atomwaffen und für eine Welt ohne nukleare Waffen zu sammeln. Einmal im Jahr reisen Schüler der Gruppe in die Schweiz, um sie dort den Vereinten Nationen zu überreichen.

Die Großmutter von Yuka Ohara war eine Hibakusha. „Sie hat mir oft von ihren Erlebnissen erzählt. Von den verkohlten Körpern, den vielen Toten im Fluss und von dem unbeschreiblichen Gestank in der Stadt“, sagt die Jugendliche. Sie trägt schwer an dem Wissen, dass sie selbst gar nicht auf der Welt wäre, wenn ihre Großmutter und ihr Großvater, der kurz vor dem August 1945 geboren wurde, damals weniger Glück gehabt hätten. „Ich bin dankbar, dass meine Oma diese Zeit überlebt hat und trotz dieser furchtbaren Erfahrungen ihr Lächeln behalten hat.“

Yuka Ohara besuchte die Shiroyama-Grundschule

Auch sonst ist ihr Leben schon eng mit der Bombe verbunden. Als Kind ging Ohara in die Shiroyama-Grundschule. Das Gebäude, das mit seinen starken Betonwänden damals Matsuos Schwester Eiko zumindest vor dem unmittelbaren Tod bewahrt hatte, wurde nach dem Krieg wieder als Schule aufgebaut.

In dem alten Treppenhaus, das auf den Bildern der völlig zerstörten Stadt markant in den Himmel ragt, wurde inzwischen ein Museum eingerichtet. Ausgestellt sind Bilder des unbeschwerten Schullebens vor dem 9. August – und Uhren, eine Brotdose, eine Brille. Was von einem Kinderleben übrig bleibt, das verglommen ist.

Vor dem Schuleingang steht die Skulptur eines Jungen mit Taube auf dem Arm. Morgens, wenn sie kommen, und nachmittags, wenn sie gehen, halten die kleinen Kinder mit ihren gelben Grundschülerhüten inne und verneigen sich. Die Schule legt Wert darauf, dass auch die Kleinen wissen, an welchem Ort sie hier jeden Tag lernen und spielen. „Unter dem Schulhof liegen noch heute die Knochen der Menschen, die dort damals ihr Leben lassen mussten“, sagt die junge Friedensbotschafterin Yuka Ohara.

Die Geschichten, die sie selbst von ihren Verwandten gehört haben, tragen die Friedensbotschafter in andere Schulen weiter, um so auch in den jüngeren Generationen ein Bewusstsein für die Gräuel der Atombomben zu schaffen. Der letzten Generation, die die Geschichten noch von den lebenden Hibakusha hören kann, komme eine besondere Verpflichtung zu, finden sie. „Wenn die Hibakusha sterben, dürfen ihre Erinnerungen nicht mit ihnen sterben“, sagt die Jugendliche. Wenn sie an ihren Ständen stehen und Unterschriften sammeln, bekämen sie manchmal zu hören, dass das doch nichts bringe und sie lieber lernen sollten. Doch Ohara ficht das nicht an. „Wir mögen schwach sein, aber wir sind nicht machtlos“, sagt die Schülerin. Die Vergangenheit könnten sie nicht verändern, aber die Zukunft schon.

Der Bürgermeister kämpft für eine Welt ohne Atomwaffen

Nagasakis Bürgermeister kann auf einer Straßenkarte zeigen, wie knapp seine Familie der Auslöschung entgangen ist. Der Punkt in der Innenstadt, den die Amerikaner ursprünglich mit ihrem „Fat Man“ angepeilt hatten, liegt nur wenige Meter von den beiden Häusern entfernt, in denen seine Eltern – damals noch Kinder – zu der Zeit gelebt haben. Shiro Suzuki hat sein Leben also den Wolken zu verdanken. „Mein Leben ist ein Geschenk des Himmels“, sagt der heute 57 Jahre alte Politiker. „Ich weiß, dass ich es nutzen muss.“

Auch Suzuki hat sein Leben der Aufgabe verschrieben, für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen einzutreten. Doch er merke, dass das angesichts der vielen Konflikte zunehmend schwierig werde. Im Mai war er auf einer UN-Konferenz zur Nichtverbreitung nuklearer Waffen in New York. Dort habe er aus nächster Nähe gesehen, wie tief die Gräben zwischen manchen Staaten heute seien. „Es ist die Aufgabe von Nagasaki, der Welt zu zeigen, wie tragisch es endet, wenn Atomwaffen wieder zum Einsatz kommen sollten“, sagt der Bürgermeister.

Im vergangenen Jahr hatte Suzuki einen Eklat ausgelöst, weil er nach Russland und Belarus auch Israel von der jährlichen Gedenkveranstaltung für die Atombombenopfer in Nagasaki ausgeladen hatte. Die Friedensveranstaltung, zu der normalerweise alle Botschafter in Japan eingeladen sind, sollte nicht durch Groll und aktuelle Konflikte gestört werden, wie der Bürgermeister damals sagte. In der Folge hatten auch die Botschafter der Vereinigten Staaten und einiger europäischer Länder ihre Teilnahme abgesagt.

Wenn an diesem Samstag zum 80. Jahrestag der Katastrophe die Zeremonie unter der berühmten blauen Skulptur im Friedenspark abgehalten wird, sind alle wieder eingeladen – auch Russland. Die Erfahrung von der zerstrittenen Konferenz in New York habe ihn dazu bewogen, seine Meinung zu ändern, sagt Suzuki. „Ich möchte, dass sich alle Länder hier versammeln und mit eigenen Augen, Ohren und Herzen die grausamen und unmenschlichen Folgen von Atomwaffen erleben“, sagt er – gerade wegen der heute so tief gespaltenen Welt.