Einige der Wartenden im Bahnhof von Lobito sind schon frühmorgens angekommen, manche haben die Nacht auf den Stühlen verbracht, um eine Fahrkarte zu ergattern: Männer, Frauen, einige mit Kindern, alle mit viel Gepäck. Auf den Schienen steht schon der Benguela-Express bereit. Am nächsten Tag geht es los. Von der angolanischen Hafenstadt fährt der rot-gelbe Zug über Huambonach Luau an der kongolesischen Grenze. 1334 Kilometer lang ist die Strecke, 30 Stunden dauert die einfache Fahrt. Nur einmal in der Woche, immer montags, macht der Zug sich auf diese Reise. Donnerstags geht es wieder zurück.

Man mag es im alltäglichen Trubel am Bahnhof nicht vermuten, aber diese Bahnstrecke ist berühmt. Einst ermöglichte sie den Kolonialmächten den Zugang zu Rohstoffen im Zentrum Afrikas. Heute weckt sie im neu entfachten globalen Wettstreit um kritische Mineralien wie Kobalt oder Kupfer wieder Hoffnungen und Begehrlichkeiten.

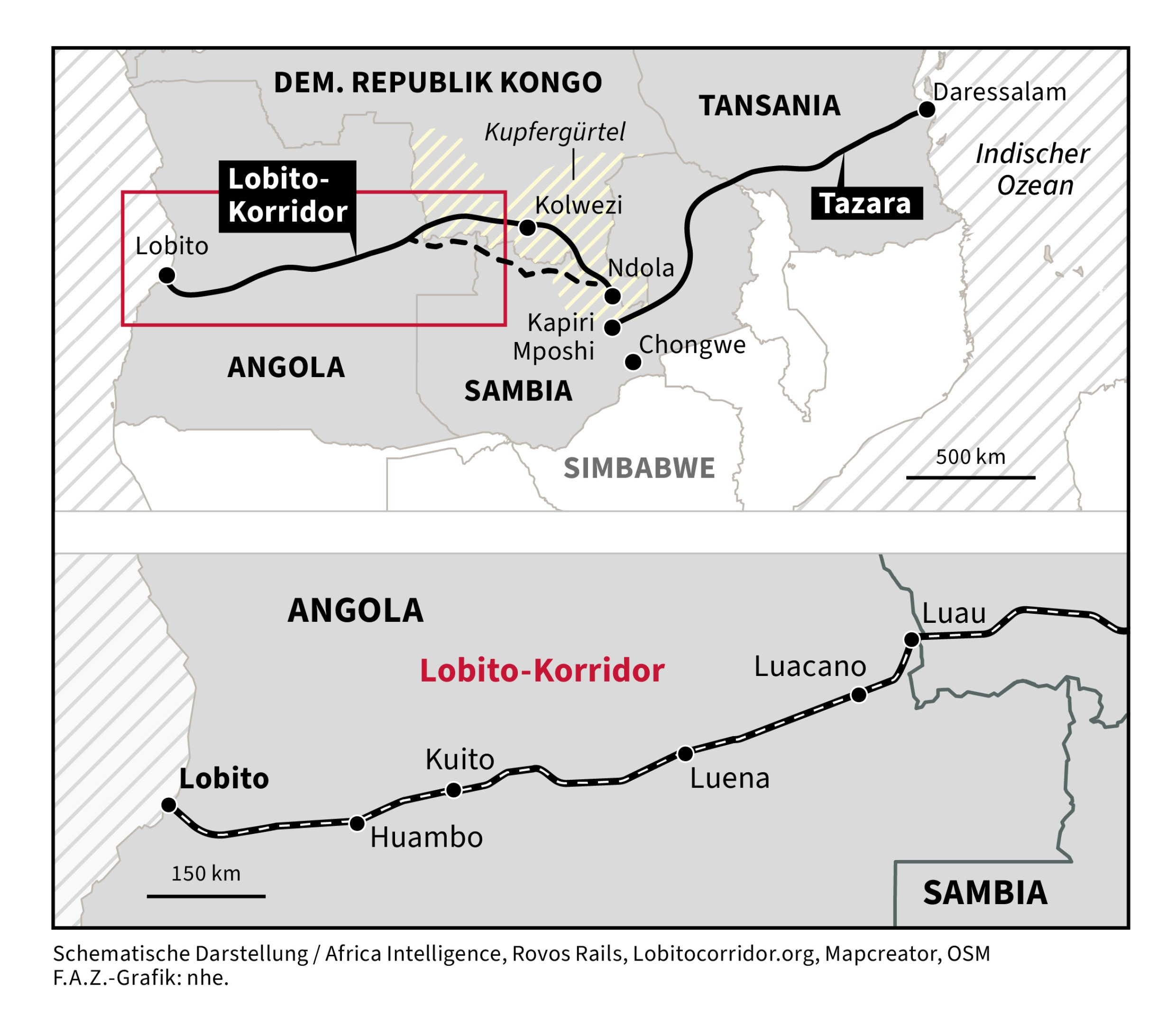

Die Benguela-Bahnstrecke bildet den größten Teil des geplanten „Lobito-Korridors“, eines Verkehrskorridors von Angola bis Kongo und Sambia. Dieser Korridor ist eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte in Afrika, das die Vereinigten Staaten und Europa gemeinsam mit den afrikanischen Regierungen vorantreiben. Die bereits existierenden Bahnstrecken in den drei Ländern sollen ausgebaut und modernisiert werden, eine neue Abzweigung nach Sambia ist geplant. Die Bedeutung lässt sich unter anderem daran erkennen, dass Joe Biden seine letzte Auslandsreise als amerikanischer Präsident im Dezember 2024 wegen dieses Projekts nach Angola unternahm. Bisher wird erwartet, dass auch Donald Trump daran festhält.

Eine geopolitische Aufholjagd

Ancelmo und Jordino haben von den Plänen für den Korridor gehört, aber am Bahnsteig von Lobito beschäftigt sie erst einmal ein anderes Problem: Eine wuchtige Maschine mit vielen Schläuchen muss für die Berechnung der Frachtkosten auf die Waage am Bahnsteig gehievt werden. Ihre Cousine ziehe nach Luena, in eine Stadt im Landesinneren, sagt Ancelmo im Trikot der amerikanischen Lakers-Basketball-Mannschaft. Dort wolle sie eine Reifenwerkstatt aufmachen.

Sein Kumpel mit Brille ergänzt, das sei ein gutes Geschäft, man denke nur an die vielen Schlaglöcher auf Angolas Straßen. Bis die Maschine und der ganze Hausrat der Cousine an der Reihe sind, kann es aber noch dauern. Daher haben es sich die beiden erst einmal auf Plastikstühlen am Bahnsteig gemütlich gemacht. Entspannt schauen sie zu, wie andere Fahrgäste Kisten, Säcke und Taschen zum Zug schleppen. Viel los ist in der Stadt an einem Sonntagnachmittag sonst nicht.

Der Lobito-Korridor zieht nicht nur die Aufmerksamkeit auf sich, weil er einen schnelleren Transport von Rohstoffen ermöglicht. Dahinter steckt auch eine geopolitische Aufholjagd. Über Jahrzehnte hinweg hat sich China eine dominante Position in Afrika aufgebaut, hat Kredite vergeben, Straßen, Häfen, Flughäfen, komplette Vororte und Bahnstrecken gebaut. Jetzt will der Westen nachziehen.

Die EU etwa betrachtet den Lobito-Korridor als Teil ihrer Global-Gateway-Initiative, der europäischen Antwort auf Pekings Seidenstraßeninitiative. Er soll die Mobilität in den afrikanischen Ländern verbessern, den Handel und die lokale Wirtschaft ankurbeln und europäischen Unternehmen Chancen eröffnen. Ein europäisches Konsortium, die Lobito Atlantic Railway, kümmert sich um die Realisierung.

Das Tauziehen um Afrikas Rohstoffe ist allein schon bei einem Blick auf die Landkarte ersichtlich. Da schlängelt sich der Lobito-Korridor von der Westküste am Atlantischen Ozean bis in das Herz des Kontinents. Nicht weit von seinem Endpunkt in Sambia entfernt beginnt eine zweite Bahnstrecke. Es ist die Tanzania-Zambia-Railway (TAZARA), die in den siebziger Jahren von China als erstes Entwicklungsprojekt in Afrika gebaut wurde. Sie führt gen Osten, endet in Daressalam am Indischen Ozean. Sowohl China als auch die westlichen Staaten wollen viel Geld in die jeweiligen Bahnstrecken stecken, Milliarden sind im Gespräch.

Am Bahnsteig in Lobito hat Márcio Arismendes das Geschehen durch die Sonnenbrille genau im Blick. Auf seiner Weste steht rechts „Chef der Wirtschaftsabteilung“, links prangt das altmodisch verschnörkelte Logo der „Caminho de Ferro de Benguela“ (CFB), der staatlichen Bahngesellschaft. Eine Gemüsehändlerin versucht heimlich, ein paar Auberginen in die bereits gewogenen Säcke zu stecken. „Zur Stabilisierung“, sagt sie, als Arismendes sie zur Rede stellt. Der drückt ein Auge zu. Es gibt Wichtigeres zu tun.

Für die Leute, die im Bahnhofsgebäude warten, muss eine Lösung gefunden werden. Der bisher geplante Zug ist ausgebucht, und bis zur kommenden Woche wird sich niemand vertrösten lassen. Es gebe keine Alternative zum Benguela-Express, sagt einer der Wartenden. Seit acht Jahren pendelt er regelmäßig zu seiner Familie nach Luena, 24 Stunden hin und 24 Stunden zurück. Mit einem einfachen Auto gelangt man nur bis Kuito, danach sind die Straßen ungeteert und teils gar nicht existent. Einen Inlandsflug nach Luena kann er sich nicht leisten.

Neuerdings fahren am Bahnhof in Lobito auch Sonderzüge mit Diplomaten und anderen ranghohen Persönlichkeiten ab. In Waggons mit blank geputzten Scheiben sind sie zu Erkundungszwecken auf dem künftigen Lobito-Korridor unterwegs. Erst im April begab sich der amerikanische Botschafter in Angola mit einem guten Dutzend Amtskollegen auf eine solche Werbe-Tour. Arismendes findet die Pläne gut. Die Milliarden sollen nicht nur in das Schienennetz und in Züge fließen, sondern auch in Projekte zur Energieversorgung, in die Landwirtschaft und Infrastruktur wie Straßen und das Internet entlang der Strecke. Endlich rühre sich etwas im Land, sagt er.

Vor mehr als 20 Jahren ist der Bürgerkrieg in Angola endgültig zu Ende gegangen. Doch stellenweise sieht es in den Städten immer noch so aus, als ob die Zeit seitdem stehen geblieben sei. In Lobito sprießt das Gestrüpp aus einst herrschaftlichen Villen aus der Kolonialzeit.

In Huambo, der zweitgrößten Stadt, stehen noch zerbombte und ausgebrannte Wohnblöcke. Während eine Elite in dem erdölreichen Staat zu sagenhaftem Reichtum gelangte, lebt ein Drittel der Bevölkerung von weniger als zwei Dollar am Tag. Wie es um die grundlegende Infrastruktur bestellt ist, lässt das Informationsblatt am Fahrkartenschalter erahnen, das über den derzeitigen Cholera-Ausbruch aufklärt.

Arismendes erzählt, er habe nach dem Studium wie viele seiner Landsleute davon geträumt, in der Ölindustrie Karriere zu machen. Das erwies sich allerdings als schwieriger als gedacht. Schließlich heuerte er bei der CFB an, der Bahngesellschaft, für die schon sein Großvater gearbeitet hatte. „Anfangs verdiente ich nicht viel, aber ich wollte die Erfahrung. Jetzt liebe ich diesen Job.“ Als Ticketkontrolleur fing er an, arbeitete sich nach oben. Jetzt will er den Betrieb des Benguela-Express modernisieren. Neuerdings steht auf den Fahrkarten ein QR-Code für die Kontrolle im Zug. Bald soll der Onlinekauf möglich sein.

Die Lobito Atlantic Railway ist für die traditionsreiche staatliche Bahngesellschaft CFB ein Partner, aber auch ein Konkurrent. Was passiert, wenn Rohstoffe Vorrang haben vor den Passagieren? Wenn das ausländische Konsortium Entscheidungen allein in seinem Interesse fällt? Diese Fragen sind von einigen in Lobito zu hören.

Der Mann, der zwischen Lobito und Luena pendelt, erzählt, dass die Preise für den Transport eines Autos in die Höhe geschossen seien. Das ärgert ihn, denn ohne eigenes Auto ist er an seinem Zielort nicht mobil. Er vermutet, dass die Preiserhöhung irgendwie mit dem neuen Konsortium zusammenhängt. Arismendes berichtet, viele seiner Kollegen seien zu Lobito Atlantic Railway gewechselt, weil sie dort mehr verdienten. Die Abwanderung von Fachkräften mache sich bei der CFB bemerkbar. „Wir dürfen die Menschen, die hier leben, nicht vergessen“, sagt er, „die Benguela-Eisenbahn ist eine Lebensader.“

Nicht weit vom Bahnhof entfernt finden sich auf Schritt und Tritt Überbleibsel aus den Anfangsjahren der Bahn. Wie in einem Freilichtmuseum kann man von der Nachbildung einer CFB-Dampflok zum stattlichen, jetzt verwitterten Kasino spazieren und schließlich zum alten Hotel Terminus in der Rua de Robert Williams. Obwohl es schon lange geschlossen ist, hat jemand drinnen das Licht eingeschaltet.

Ein Schotte ließ die Bahnstrecke bauen

Robert Williams, ein Schotte, war es, der die Bahnstrecke von 1902 bis 1929 im Auftrag der portugiesischen Kolonialregierung baute und finanzierte. Schon damals lockte Kupfer im einstigen Belgisch-Kongo. Williams suchte den kürzesten Weg zu einem Hafen, und Lobito bot sich wegen seiner langgestreckten Bucht und des tiefen Wassers an. 1931 schlossen die Belgier das Schienennetz in Kongo an.

Aus der Geschichte der Benguela-Strecke könne man viele Lehren ziehen, sagt Ana Duarte, Wissenschaftlerin an einer privaten Universität in Lobito. Eine davon sei, dass die Rentabilität einer Bahnstrecke nicht ausschließlich von den Rohstoffen abhänge. Zunächst lieferten landwirtschaftliche Erzeugnisse aus dem zentralangolanischen Plateau so hohe Einnahmen, dass es Williams in den fünfziger Jahren schaffte, die erste Dividende an die Aktionäre zu bezahlen.

Erst nach Kongos Unabhängigkeit 1960 wurden Rohstoffe in großen Mengen befördert. Die Strecke erwies sich zudem als Wirtschaftsmotor. Die CFB baute Schulen, Kliniken, Unterkünfte für Mitarbeiter, pflanzte Millionen Eukalyptus-Bäume, die das Holz für die Schienenschwellen, Büros, Waggons und den Brennstoff für die Lokomotiven lieferten. Erst später folgten Dieselloks. Rund um Lobito entstanden Fabriken, beispielsweise für Speiseöl und Seifen.

Ein jähes Ende bereitete Angolas Bürgerkrieg, der unmittelbar nach der Unabhängigkeit 1975 ausbrach. Es war ein unvorstellbar grausamer Machtkampf der vorigen Befreiungsorganisationen, wobei im Kalten Krieg die Vereinigten Staaten und Apartheid-Südafrika die eine Seite unterstützten, die Sowjetunion und Kuba die andere Seite. Das Grauen endete mit mehr als einer halben Million Toten, vier Millionen Vertriebenen, einem ruinierten Staat und einer zerstörten Bahnstrecke. Die CFB war während des Krieges ein Hauptziel der Angriffe.

Diese Erfahrungen wirken bis heute in vielfältiger Weise nach. Die Angolaner seien oft Spielball ausländischer Interessen und Opfer gieriger Eliten gewesen, sagt João Malavindele, Chef der Menschenrechtsorganisation Omunga. Deswegen herrsche in der Bevölkerung stets Skepsis, wenn Regierungen Großprojekte ankündigten. Den Lobito-Korridor sieht er trotzdem als Chance. „Wenn man sie richtig ergreift“, fügt er hinzu und erinnert an die Fabriken in Lobito, die nie wieder in Betrieb genommen wurden. In den Supermärkten finden sich heute fast nur importierte Waren. Nötig seien außerdem Transparenz und der Dialog unter allen Beteiligten. „Die Angolaner und die Menschen, die entlang des Korridors leben, müssen einbezogen und gehört werden“, sagt Malavindele. Die Zeiten, in denen ausländische Staaten Afrikas Rohstoffe plünderten, dürften sich nicht wiederholen.

Die Klientel, die in Sonderzügen unterwegs ist, trifft sich abends auf der Restinga, einer Landzunge, auf der sich Restaurants aufreihen und mit den Kulissen für Instagram-Motive gegenseitig überbieten. Der Besitzer einer Strandbar hat historische Bahn-Bilder aus dem Internet ausgedruckt und zwischen Lampions gehängt. „Damit die Amerikaner und Europäer nicht mehr an Bürgerkrieg und Landminen denken, wenn sie hierherkommen“, sagt er und lacht über die Frage, ob er dem Korridor-Projekt optimistisch entgegensieht. Er habe Angola in jungen Jahren verlassen, habe auf Kreuzfahrtschiffen die ganze Welt bereist. Ein Jahr vor dem Ende des Bürgerkriegs kehrte er zurück. „Und du fragst, ob ich ein Optimist bin?“ Sein Geschäft brummt auf jeden Fall, seit plötzlich alle Welt über den Lobito-Korridor und Angola redet.

Am Montagmorgen hat sich eine lange Warteschlange vor dem Bahnhof gebildet. Noch mehr Passagiere brauchen Fahrkarten. Die Tankstelle gegenüber verkauft starken schwarzen Kaffee. Ancelmos Cousine ist wieder da, mit Gepäck, Kühlbox, einem Baby auf dem Rücken und einem Jungen an der Hand. Eine Studentengruppe filmt für ein Videoprojekt über den Korridor.

Dass der Benguela-Express wieder fährt, ist – wie soll es anders sein – den Chinesen zu verdanken. Knapp zwei Milliarden Dollar investierte China in den Wiederaufbau der Strecke. Acht Jahre, von 2006 bis 2014, dauerten die Arbeiten. Es war eine Mammutaufgabe, an der Zehntausende Arbeiter beteiligt waren, unter ihnen viele Chinesen. In der Zwischenzeit gelangten Rohstoffe über weite Umwege auf der Straße zu anderen Häfen, etwa in Durban in Südafrika. Gut zehn Jahre später gibt es trotzdem noch viel zu tun, um die Strecke zum Lobito-Korridor mit regen Rohstofftransporten auszubauen. Wie die britische Organisation The Halo Trust kürzlich mitteilte, gibt es in einigen Provinzen immer noch verminte Felder, die die Entwicklung des Korridors gefährden.

Pünktlich um 7.45 Uhr setzt sich der Benguela-Express dann mit einem kräftigen Ruck in Bewegung. Die günstigeren Plätze befinden sich im Großraumwagen, die Waggons mit Schlafabteilen kosten mehr. Jeder aber reist „Erster Klasse“. Im dunkelgetäfelten Bord-Restaurant werden Gerichte wie Spiegelei, Fisch und Bohnen serviert.

Kaum ist die Stadt verschwunden, zieht vor den Fenstern auch schon eine spektakuläre Landschaft vorbei: weite Flächen gespickt mit Dornenbüschen, Baobab-Bäumen und strohgedeckten Hütten. Kleinbauern arbeiten auf Feldern, Fußgänger tauchen auf nicht erkennbaren Wegen auf.

Viele winken dem Zug zu, der nur zweimal in der Woche vorbeifährt. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 60 Kilometern in der Stunde geht es eher gemächlich auf der überwiegend eingleisigen Strecke dahin. Mangels moderner Signaltechnik tutet der Lokführer bei jedem Übergang. Mobiles Internet taucht nur punktuell, in der Umgebung der Bahnhöfe, auf. An einigen warten schon Straßenhändler, um Obst an die Passagiere zu verkaufen oder mit ihren Waren zuzusteigen.

Der potentielle Nutzen des Lobito-Korridors ist bei allen Herausforderungen unumstritten. Die Wissenschaftlerin Ana Duarte sagt, die Frage laute nicht, warum sich internationale Regierungen und Geldgeber mit einem Mal für eine alte Bahnstrecke in Afrika interessierten, sondern: „Warum erst jetzt?“ Einige Bergbaukonzerne nutzen bereits die Strecke.

Unternehmen aus anderen Wirtschaftszweigen erwarten verbesserte Exportmöglichkeiten. In Huambo baut beispielsweise die Nürnberger Firma Gauff eine Fertigungsanlage für Tierimpfstoffe. Ein angolanischer Unternehmer plant in der Gegend einen modernen landwirtschaftlichen Betrieb. Auf 50.000 Hektar will er Obst und Gemüse anbauen. Die Bedingungen seien hervorragend, berichtet er. Mit neuen landwirtschaftlichen Methoden könne er mehrfach im Jahr ernten. Es rührt sich tatsächlich etwas in Angola.

Nach neun Stunden fährt der Benguela-Express im Abendlicht im Bahnhof von Huambo ein, das in der portugiesischen Kolonialzeit „Nova Lisboa“ hieß. Am Bahnsteig sind Mitarbeiter in den neuen Uniformen der Lobito Atlantic Railway zu sehen. Sie warten auf Gäste für einen Sonderzug am nächsten Tag. Im Benguela-Express haben die Studenten ihre Dreharbeiten beendet, die meisten Passagiere dösen vor sich hin. Sie wissen, dass sie noch eine lange Fahrt vor sich haben.