Jimmy Carter hat während seiner Amtszeit als 39. Präsident der Vereinigten Staaten von Anfang 1977 bis Januar 1981 Tagebuch geführt. Erst 2010 hat er sein „White House Diary“ veröffentlicht, versehen mit Anmerkungen und Kommentaren aus dem zeitlichen Abstand von gut drei Jahrzehnten. In seinem Tagebuch hält Carter Höhen und Tiefen seiner Präsidentschaft fest. Auch das Erlebnis der tiefsten Tiefe wird protokolliert: die vernichtende Niederlage bei den Präsidentenwahlen vom 4. November 1980 gegen den Republikaner Ronald Reagan.

Das erste Wochenende nach der Wahlschlappe verbringen Carter und seine Frau Rosalynn in der Abgeschiedenheit von Camp David, dem Refugium amerikanischer Präsidenten in den Catoctin-Bergen Marylands. „Wir gingen spazieren, schwammen und sprachen über unsere Zukunft“, notiert Carter. Bei der Rückkehr nach Washington verfällt Rosalynn angesichts des bald bevorstehenden Zwangsauszugs aus dem Weißen Haus in eine Depression. Der krachend abgewählte Präsident versucht Haltung zu wahren und muntert seine Frau auf.

Der Absturz von 1980 war brutal

Am 11. November, eine Woche nach dem Wahltag, vermerkt Carter, sein Rechtsberater Lloyd Cutler habe ihn im Oval Office aufgesucht. „Cutler bot mir seine Hilfe beim Aushandeln von Honoraren für Vorträge und Bücher an. Das hat mich sehr ermutigt“, schreibt Carter und fährt fort: „Cutler sagte, das Leben als Ex-Präsident werde mir viel besser gefallen als das Präsidenten-Dasein.“ Und dann fügt Carter dem Eintrag von 1980 einen Kommentar aus dem Jahr 2010 hinzu: „Lloyd hatte recht. Später sah ich eine Karikatur in der Zeitschrift ,New Yorker’, in der ein kleiner Junge zu seinem Vater aufschaut und sagt: ,Papa, wenn ich groß bin, will ich Ex-Präsident werden.’“

Als Carter diese Zeilen schrieb, hatte er das 30 Jahre zurückliegende Trauma der gescheiterten Amtszeit und seiner Wahlniederlage schon lange überwunden. Er konnte mit altersmilder Selbstironie auf die Jahre im Weißen Haus zurückblicken: Präsident gewesen zu sein erschien nun tatsächlich bloß als unglückselige Stolperstrecke auf seinem Lebensweg zur überaus glücklichen Existenz als Ex-Präsident.

2002 erhielt Carter den Friedens-Nobelpreis, fraglos der größte Erfolg in seiner Karriere als ehemaliger Präsident und die höchste persönliche Genugtuung dazu. Außerdem war Carter, der nunmehr geachtete „Elder Statesman“, immer wieder als informeller Vermittler amtierender Präsidenten im Einsatz – in Nordkorea und auf dem Balkan, in Haiti und auf Kuba, in China und im Sudan. Er setzte sich rastlos für die weltweite Einhaltung der Menschenrechte ein. Er kämpfte für die Überwindung von extremer Armut und für die Ausrottung von Krankheiten wie der vom sogenannten Guineawurm übertragenen Dracontiasis in Entwicklungsländern, vor allem in Afrika.

Als fleißiger Zimmermann hämmerte er auf Baustellen der Stiftung „Habitat for Humanity“, die Sozialwohnungen und einfache Häuser in den Vereinigten Staaten und in Übersee errichtet. Mit Experten-Teams seines „Carter Centers“ in Atlanta war er als Wahlbeobachter auf allen Kontinenten im Einsatz. Schließlich veröffentlichte er gut zwei Dutzend Bücher: von Memoiren (zu jeweils unterschiedlichen Lebensabschnitten) und Romanen über Kinderbücher und Bilderbücher bis zu Sachbüchern (darunter ein Ratgeber zum glücklichen Älterwerden) und schließlich Gedichtbänden. Und als ordentlich bezahlter Vortragsreisender kam er viel herum in der Welt, die Übernahme von Reisekosten und Spesen eingeschlossen.

Dennoch: Der Absturz vom November 1980 war brutal. Im besten Politikeralter von 56 Jahren stand Carter vor den Scherben seiner bis dahin glänzenden Laufbahn. Sogar die finanzielle Lage war prekär, denn die vom Vater geerbte Farm in Plains im Bundesstaat Georgia war in die roten Zahlen gerutscht, während Carter seine politische Karriere verfolgte. Doch in Amerika, dem gelobten Land der „Second Chance“, sollte selbst einem Präsidenten, den die Zeitgeschichte vorschnell als einen der schwächsten des zwanzigsten Jahrhunderts abschrieb, der Aufstieg zu immer weiteren Gipfeln vergönnt sein. Und das nicht nur metaphorisch: Mit 65 Jahren bestieg Carter den Kilimandscharo in Tansania, zum Siebzigsten erklomm er den Fujiyama in Japan.

James Earl Carter Jr. wurde am 1. Oktober 1924 in Plains im Südstaat Georgia als Sohn eines strengen Erdnuss- und Baumwollfarmers und einer Krankenschwester geboren. Der stille, aber fleißige Schüler bewarb sich nach dem Abschluss der High School und einigen Semestern an Universitäten in Georgia bei der Akademie der Kriegsmarine in Annapolis in Maryland, die ihn 1943 schließlich aufnahm. Kurz nach der Graduierung an der „Naval Academy“ heiratete Carter 1946 Rosalynn Smith, die beste Freundin seiner jüngeren Schwester Ruth.

Carter verfolgte zunächst eine Karriere bei der Navy, wurde U-Boot-Kommandeur bei der Nuklearflotte. Im Dezember 1952 wurde Carter, der sich inzwischen zum Nuklearingenieur weitergebildet hatte, zum Notfalleinsatz nach der partiellen Kernschmelze im Forschungsreaktor Chalk River in der kanadischen Provinz Ontario abkommandiert. Seine Erfahrungen bei den gefährlichen Aufräumarbeiten in dem kontaminierten Reaktor hätten seine skeptische Sicht auf die Atomenergie und mehr noch auf Nuklearwaffen geprägt, sagte Carter später. Der ehrgeizige Leutnant Carter wäre gewiss zum Admiral aufgestiegen, hätte er nicht bald nach dem Tod des Vaters vom Juli 1953 seinen Abschied vom Militär genommen.

Er konnte Linksliberale und Südstaatler überzeugen

Daheim im 800-Seelen-Dorf Plains gelang es Carter bald, den in finanzielle Schieflage geratenen Familienbetrieb zu einer modernen und profitablen Farm umzubauen. Die Carters, mittlerweile eine Familie mit drei Söhnen und einer Tochter, waren wohlhabende Leute, als Jimmy 1961 seine politische Laufbahn als Vorsitzender der Schulkommission in seinem Heimatlandkreis Sumter begann.

Im Kampf für die Aufhebung der Rassentrennung an den Schulen erkannte der Demokrat und Baptistenprediger Carter seine erste politische Mission. Schon im ersten Anlauf, im Alter von 38 Jahren, gelang ihm 1962 der Sprung in den Senat von Georgia in Atlanta. Zweier Anläufe bedurfte es dagegen, um nach der ersten Niederlage von 1966 vier Jahre darauf zum Gouverneur von Georgia gewählt zu werden. Sein Wahlkampf von 1970 war professionell und modern in dem Sinn, dass Carter dank Umfragen stets genau um die Erwartungen seines Publikums wusste und sich nicht scheute, von einem Wahlkampfauftritt zum nächsten diametral entgegengesetzte Positionen zu vertreten. In seiner Amtszeit von Anfang 1971 bis Januar 1975 zeichnete sich Carter als disziplinierter Haushaltspolitiker und als Vorkämpfer für die Gleichberechtigung der Schwarzen aus.

Auch im Präsidentenwahlkampf 1976 sollte es Carters Erfolgsgeheimnis bleiben, sich linksliberalen Wählern im Norden ebenso als wählbar zu präsentieren wie den konservativen, teils noch offen rassistischen Südstaaten-Demokraten alten Schlags. Dass Carter aus dem „Deep South“ kam, sich mithin als Außenseiter im Kampf gegen das verrottete Washingtoner Establishment präsentieren konnte, machte seinen knappen Wahlsieg vom 2. November 1976 gegen den republikanischen Amtsinhaber Gerald Ford maßgeblich möglich. Amerika war Mitte der siebziger Jahre traumatisiert von der Watergate-Affäre und vom erzwungenen Rücktritt Richard Nixons, des sinisteren Machtmenschen im Weißen Haus. Das Land war zudem von der Niederlage im Vietnam-Krieg gebeutelt, war irre geworden an seiner politischen Weltmission. Amerika war bereit für den „guten Menschen aus Georgia“.

Ob Carter seinerseits bereit war für das schwierige Amt im Weißen Haus, kann man bezweifeln. Sein Sendungsbewusstsein, auch sein Hang zum Mikromanagement waren stärker ausgeprägt als seine Fähigkeiten, die lahmende Wirtschaft in Fahrt zu bringen. Carters gesamte Amtszeit war geprägt von hoher Inflation, hoher Arbeitslosigkeit, zäher Rezession, einer Energie- und Benzinkrise.

Im Wahlkampf 1980 stellte Herausforderer Reagan zum Abschluss der denkwürdigen Fernsehdebatte eine Woche vor dem Wahltag jene Fragen an die Amerikaner, die Carters Präsidentschaft schonungslos resümierten und dessen Aussicht auf Wiederwahl zunichtemachten: „Geht es Ihnen heute besser als vor vier Jahren? Herrscht heute mehr oder weniger Arbeitslosigkeit im Land als vor vier Jahren? Wird Amerika in aller Welt noch so respektiert wie ehedem? Fühlen Sie sich heute so sicher und sind wir noch so stark wie vor vier Jahren?“

Carter hat bleibende außenpolitische Erfolge erreicht

Natürlich spielte Reagan mit seinen beiden letzten Fragen auf den Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan vom Dezember 1979 an sowie auf die fortdauernde Geiselkrise in der amerikanischen Botschaft in Teheran, wo iranische Studenten im November 1979 mehr als vier Dutzend Amerikaner als Geiseln genommen hatten und am Wahltag Anfang November 1980 noch immer festhielten. Eine von Carter befohlene Rettungsaktion zur Befreiung der Geiseln war im April 1980 kläglich gescheitert, acht Soldaten starben bei der Kollision zweier Militär-Hubschrauber. Dass die Geiseln erst nach 444 Tagen und dann ausgerechnet am Tag der Amtseinführung Reagans am 20. Januar 1981 freikamen, schien eine Epochenschwelle zu markieren: vom zögerlichen Demokraten Carter und einem schwachen Amerika zum entschlossenen Republikaner Reagan und einem starken Amerika.

Dabei hatte Carter bleibende außenpolitische Erfolge erreicht. Im September 1978 vereinbarten der ägyptische Präsident Anwar al Sadat und der israelische Ministerpräsident Menachem Begin das Friedensabkommen von Camp David, das Carter als Vermittler in zähen Verhandlungen maßgeblich vorangetrieben hatte.

Im Juni 1979 unterzeichneten Carter und der sowjetische Staats- und Parteichef Leonid Breschnew den SALT-II-Vertrag zur Begrenzung strategischer Nuklearwaffen. Die Vereinbarung zur Übergabe des Panama-Kanals vom September 1977 zur Jahrtausendwende mochte seinerzeit von manchen Zeitgenossen kritisiert worden sein. Sie gilt im Rückblick aber als diplomatischer Markstein auf dem Weg der Verbesserung der Beziehungen der Vereinigten Staaten zu Lateinamerika, auch wenn dort das historisch tiefsitzende Misstrauen gegenüber dem „Gringo-Imperium“ niemals vollständig ausgerottet werden kann. Auch die Aufnahme voller diplomatischer Beziehungen zu China von 1979, im Vollzug der von Nixon angestoßenen Öffnung gegenüber Peking, darf auf der Habenseite von Carters außen- und sicherheitspolitischem Bilanzbogen vermerkt werden.

Ein bleibendes sicherheitspolitisches Vermächtnis des 39. Präsidenten ist schließlich die „Carter-Doktrin“ von Januar 1980. Maßgeblich formuliert wurde sie von Carters Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski, als Reaktion auf die Revolution der Mullahs in Iran von Anfang 1979. Danach wird „jeder Versuch einer anderen Macht, Kontrolle über den Persischen Golf zu gewinnen, von uns als Angriff auf die Lebensinteressen der Vereinigten Staaten angesehen und mit allen erforderlichen Mitteln, einschließlich militärischer Gewalt, zurückgeschlagen werden“, wie Carter in seiner letzten „Rede zur Lage der Nation“ am 23. Januar 1980 im Kongress sagte. Von Ronald Reagan und George H.W. Bush über Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama bis hin zu Donald Trump haben alle Nachfolger Carters dessen Doktrin für den Persischen Golf in Worten und zumal in Taten bekräftigt.

Nach dem verfrühten Abschied aus dem Weißen Haus kehrten die Carters Ende Januar 1981 nach Plains zurück. Rechtsberater Cutler erfüllte sein Versprechen und legte Carter schon bald den ersten Verlagsvertrag für eine Autobiographie vor, versehen mit einem Vorschuss von einer Million Dollar. Auch ein – nach Carters eigenen Worten – „beschämend großzügiges Angebot“ für eine erste Vortragsreise nach Japan und China schaffte Cutler rasch herbei. Im Vergleich zu den geradezu obszön dotierten Buchverträgen und Vortragshonoraren späterer Ex-Präsidenten und Ex-First-Ladies waren Carters Einnahmen freilich Peanuts. Vielleicht hat Carter auch deshalb so fleißig geschrieben und sich in fast allen literarischen Gattungen versucht.

Meinungsstark blieb Jimmy Carter bis zuletzt

Jedenfalls begannen schon bald nach dem Trauma der verfrühten Rückkehr nach Plains die glücklichen Jahre für die Carters, auch für die ehemalige First Lady Rosalynn. Jimmy Carter nahm seine Tätigkeit als Laienprediger in der Sonntagsschule der „Maranatha Baptist Church“ von Plains wieder auf – eine Übung in praktischer Mission, die er buchstäblich bis zu seinem Lebensende fortsetzte. In ihrem Heimatort starb Rosalynn Carter am 19. November 2023 im Alter von 96 Jahren.

Carters politisches Basislager wurde das 1982 eröffnete „Carter Center“ in Atlanta. Das „Carter Center“ ist das Museum, das Archiv und das Forschungszentrum zur Amtszeit des 39. Präsidenten – jene „Presidential Library“, die sich seit Herbert Hoover, der von 1929 bis 1933 im Weißen Haus herrschte, alle amerikanischen Präsidenten haben errichten lassen. Das „Carter Center“ ist aber vor allem Sitz der Stiftung von Jimmy und Rosalynn Carter. Deren Motto lautet: „Frieden schaffen. Krankheiten bekämpfen. Hoffnung aufbauen.“

Meinungsstark blieb Jimmy Carter bis zuletzt. Den bevorstehenden Irak-Krieg von George W. Bush zum Sturz des Diktators Saddam Hussein kritisierte Carter heftig, die geplante Invasion werde „mit Lügen und Fehlinterpretationen“ begründet. Wenige Tage vor dem Beginn des Einmarsches im Irak vom 20. März 2003 warnte Carter in einem Meinungsbeitrag für die „New York Times“ geradezu prophetisch: „Es mag Visionen von Frieden und Demokratie im Irak geben, aber es ist durchaus möglich, dass die Region als Folge der militärischen Invasion destabilisiert wird und Terroristen unsere Sicherheit noch stärker gefährden.“

In seinem Buch zum Nahost-Konflikt von 2006 gab Carter Israel die Hauptschuld am Scheitern aller Friedensbemühungen und geißelte die israelische „Apartheids-Politik“ gegenüber den Palästinensern. Präsident Donald Trumps Entscheidung zur Verlegung der amerikanischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem gefährde „jegliche Aussicht auf Frieden“, warnte Carter im Dezember 2017, weil dadurch „die Spannungen in der arabischen und muslimischen Welt verschlimmert“ würden. Andererseits äußerte Carter die Ansicht, Trump verdiene den Friedens-Nobelpreis, sollte ihm das diplomatische Kunststück gelingen, die nukleare Abrüstung Pjöngjangs und einen Friedensvertrag zwischen Nord- und Südkorea zu erreichen.

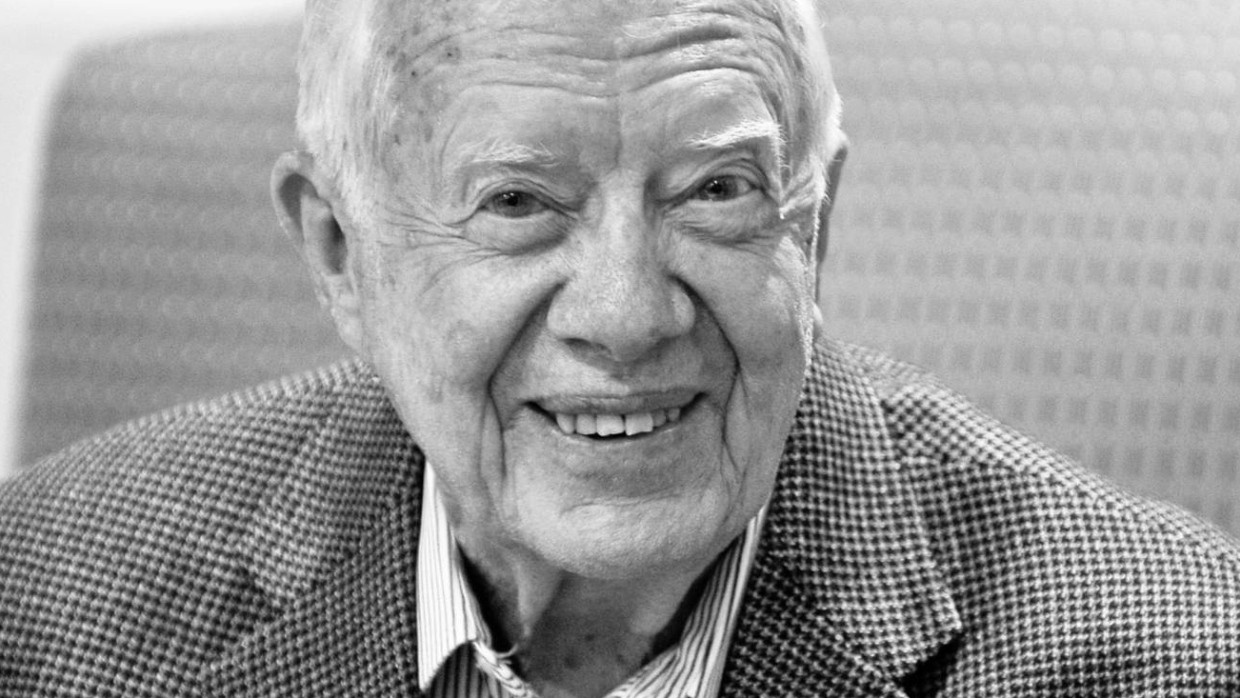

Noch 2015 hatte Carter eine Krebserkrankung in fortgeschrittenem Stadium überstanden und galt nach der Therapie als geheilt. An diesem Sonntag ist Jimmy Carter im Alter von 100 Jahren in Plains im Bundesstaat Georgia gestorben, wie seine Stiftung mitteilte.