Italien, das europäische Land mit der ältesten und eigenständigsten Disney-Rezeption, besitzt auch eine besondere Tradition der Adaption literarischer Stoffe in Form der „grandi parodie“. Scheu vor klassischen Stoffen in Bildgeschichten war hier unbekannt, als anderswo Comics noch als Bedrohung des Abendlandes galten. 1949 brachte das Wochenmagazin „Topolino“ in sechs Heften seines ersten Jahrgangs eine Bearbeitung des Grundbuchs der italienischen Nationalliteratur heraus, der „Göttlichen Komödie“, mit Micky Maus als Dante und Goofy als Vergil, verfasst von Guido Martina und gezeichnet von Angelo Bioletto.

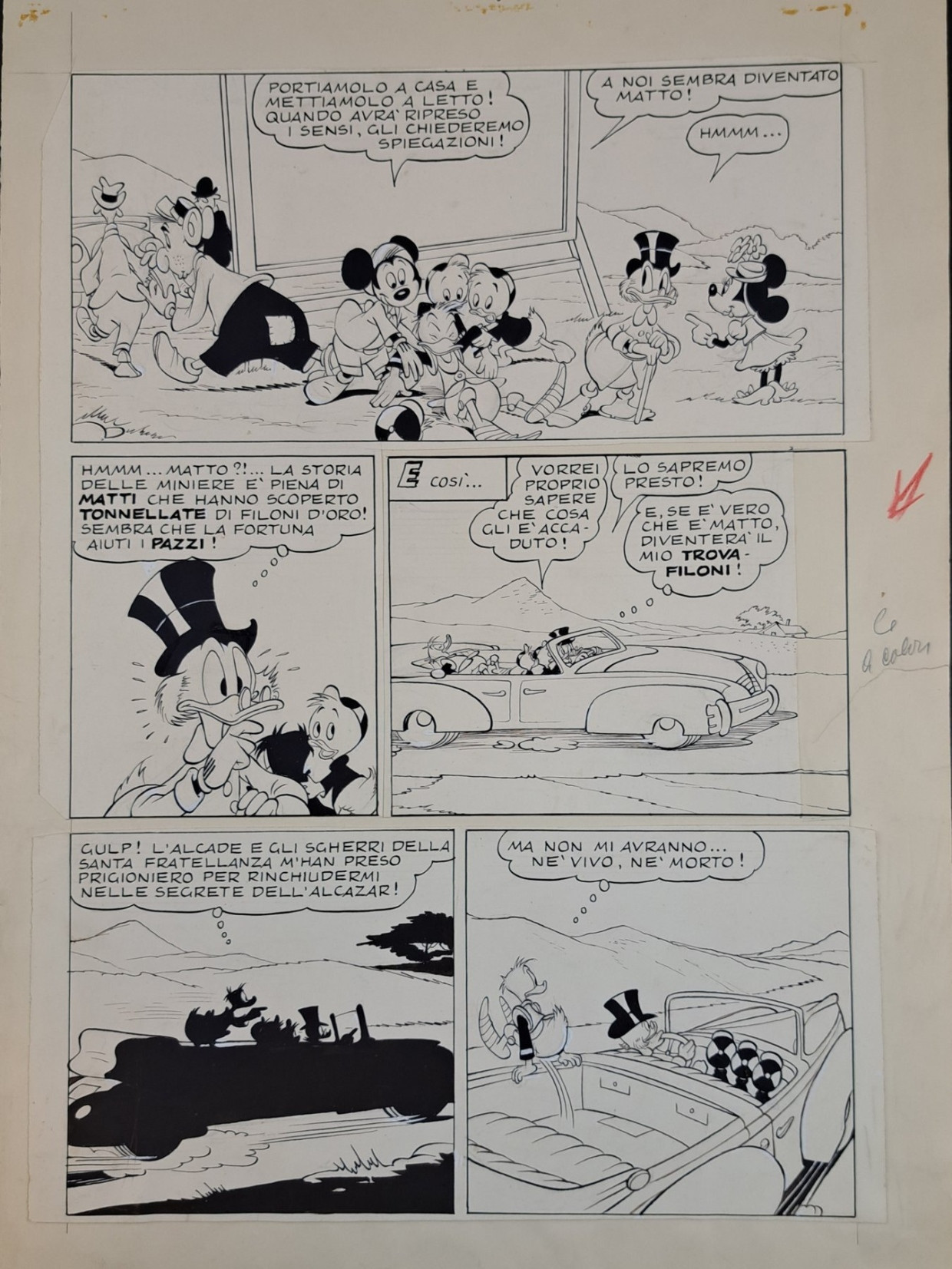

1991 wagten sich der 1960 geborene Szenarist Nino Russo und der 1968 geborene Zeichner Andrea Freccero an Franz Kafka, den W. H. Auden den Dante des zwanzigsten Jahrhunderts genannt hat. In der „Metamorfosi di un papero“, der „Verwandlung eines Erpels“, wird Paperino, wie Donald Duck auf Italienisch heißt, zum Handlungsreisenden Gregor Paperonek. Eine Einzelausgabe ist im Kafka-Jahr 2024 bei Panini Comics in der Reihe „Parodie Disney De Luxe“ erschienen, mit einer Einleitung von Marco Nucci und einem Interview mit Freccero. Die bei Kafka notorische Vaterfigur wurde zwangsläufig zu einem Onkel: Dagobert Duck, italienisch Paperone, tritt als Herr Paperonek auf – die Anrede ersetzt den Vornamen und legt nicht nur eine Spur zu Kafkas Muttersprache, sondern deutet auch an, dass in der Familie Duck die Dialektik von Herr und Knecht herrscht. In die deutsche Fassung ließ sich diese Pointe nicht übernehmen. Wo „L’inferno di Topolino“ trotz oder vielleicht auch wegen der deutschen Verehrung für Dante 52 Jahre bis zur deutschen Erstveröffentlichung 2001 brauchte, erschien bereits 1992 im „Lustigen Taschenbuch“ Nummer 173 „Die Verwandlung des Gregor Ducksa“.

Dagobert als Stoffhändler lässt sich hören

Bei Kafka arbeitet Vater Samsa zunächst nicht und ist auch nicht der Arbeitgeber seines Sohnes. Doch Dagobert Duck in der Rolle eines geizigen Stoffhändlers, sein Neffe als unglücklicher „Reisender“, das lässt sich hören. Leider gerät die zweiteilige Geschichte trivial. Zeitlich ist sie vor dem Ersten Weltkrieg angesiedelt; Freccero zeichnet einige Ansichten von Prag, zudem eine historisch nicht passende Landkarte der Tschechoslowakei in den Grenzen von 1945. In der niederländischen Übersetzung trägt Donald-Samsa sogar den slowakisch anmutenden Namen Gregor Duckczek. Die allzu gewollten Prag-Reminiszenzen gleichen fehlende Empathie für Kafka nicht aus, zumal eine Bildlegende Prag von der Moldau an die Donau verlegt. Dass sich Gregor Ducksa nicht zu „einem ungeheueren Ungeziefer“, also einem Insekt, sondern in ein behaartes Monster verwandelt, mag noch angehen; die behaarte Ente wird zur Attraktion im Zirkus, worin mit gutem Willen noch eine Reminiszenz an den „Hungerkünstler“ gesehen werden kann.

Die Episode wirkt aber vor allem so, als hätte Russo vor allem möglichst viele Duck-Figuren unterbringen wollen. Gregor Ducksa hat keine Schwester Grete und weder Mutter noch Tante, sondern drei Neffen Vli, Vlo und Vla (italienisch Kui, Kuo, Kua). Es gibt zudem den Erfinder Danielcek Düsinski (auf Italienisch etwas eleganter Arkimed), dessen Haarwuchsmittel die Verwandlung bewirkt, ein Daisy Duck nachgebildetes russisches Hausmädchen Anna (Paperinova) und als besonders ärgerliche Nebenfigur den Zirkusdirektor Klaasek Kleverini.

Dass ein Disney-Zeichner sich keineswegs an anspruchsvollem literarischen Stoff überheben muss, dafür hatten die „grandi parodie“ genug Beispiele geliefert. Guido Martina und Pier Lorenzo De Vita verlegten 1956 Don Quijote und 1961 die Odyssee jeweils in ein modernes Amerika, doch dem literarischen Modell wurde dies gerechter als im Falle Kafkas eine pingelig gezeichnete Karlsbrücke. Wer ein gezeichnetes Prag sehen will, findet in „Topolino e la spia alchimista“ von Guido Scala aus dem Jahre 1994 (deutsch: Der Traum des Alchimisten) eine bessere Interpretation. Dass Nino Russo es besser kann, zeigte er 1992 in einer Parodie von George Orwells „1984“, was auch widerlegt, dass die Moderne für diese Parodien nicht geeignet wäre. Aber Kafka und die Ducks scheinen nicht zu passen.

Ausgerechnet Brasilien erbringt den Gegenbeweis? Das Land hat eine große einheimische Produktion von Disney-Comics, die sich qualitativ nicht des besten Rufes erfreut. Dort erschien 1984 mit „O Processo“ von Marcelo Aragão mit den Zeichnungen von Verci de Mello eine annehmbare Adaption von „Der Prozess“ auf nur sieben Seiten, die, mit Anleihen bei Orson Welles, ganz ohne jedes vermeintliche Lokalkolorit auskommt und auf Deutsch bis heute nicht vorliegt. Als Josef K. in Entengestalt figuriert der in Brasilien besonders populäre, 1964 als Beatnik erfundene Vetter Donalds namens Peninha (englisch Fethry Duck, italienisch Paperoga), der in Deutschland unter dem Namen Dussel Duck hauptsächlich aus Geschichten bekannt ist, in denen die Vettern als Reporter und Fotograf beim „Entenhausener Kurier“ arbeiten. Die Italiener importierten den brasilianischen Roman-Kompress 1992 unter dem Titel „Paperoga e il processo per scherzo“.