Geht es um Glasfaser, ist die Stimmung in Babenhausen schlecht. So stockt der Ausbau in der südhessischen Stadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg seit Monaten, vom Anbieter GVG Glasfaser mit seiner Tochtermarke Teranet fühlte sich die Stadtverwaltung zuletzt „alleingelassen“, wie sie selbst mitteilte. Kürzlich hat das Kieler Unternehmen GVG um Entschuldigung gebeten für die Bauverzögerung und angekündigt, den Ausbau „Ende des ersten Quartals 2025“ wieder hochzufahren. Bislang umgesetzt ist allerdings nur gut ein Fünftel des Baus – insgesamt geht es um rund 8300 Wohneinheiten, aktiv genutzt werden können derzeit erst rund 140 Glasfaseranschlüsse.

Nicht weit entfernt im Landkreis Offenbach hadert das Städtchen Heusenstamm ebenfalls mit Teranet. Geschichten wie diese gibt es aus vielen Gemeinden mit den unterschiedlichsten Anbietern, sie werden geteilt in Facebook-Gruppen oder Bewertungsportalen. Manchmal geht es um unbedarftes Buddeln an den Straßenzügen, anderswo um Drückerkolonnen an der Haustür. Bei den Verbraucherzentralen kommen vermehrt Beschwerden an, dass teils mit unlauteren Methoden versucht werde, Anschlüsse zu verkaufen. Generell gilt: Zu einer Unterschrift sollte man sich niemals drängen lassen. Kommt der Zweifel erst danach, sollte man nicht sein Widerrufsrecht von 14 Tagen vergessen. Dass solche Methoden immer wieder ein Problem sind, wissen die Anbieter selbst, der Breitbandverband Anga hat etwa einen „Haustürkodex“ entwickelt, mit dem sich Telekommunikationsunternehmen zu Qualitätsstandards verpflichten.

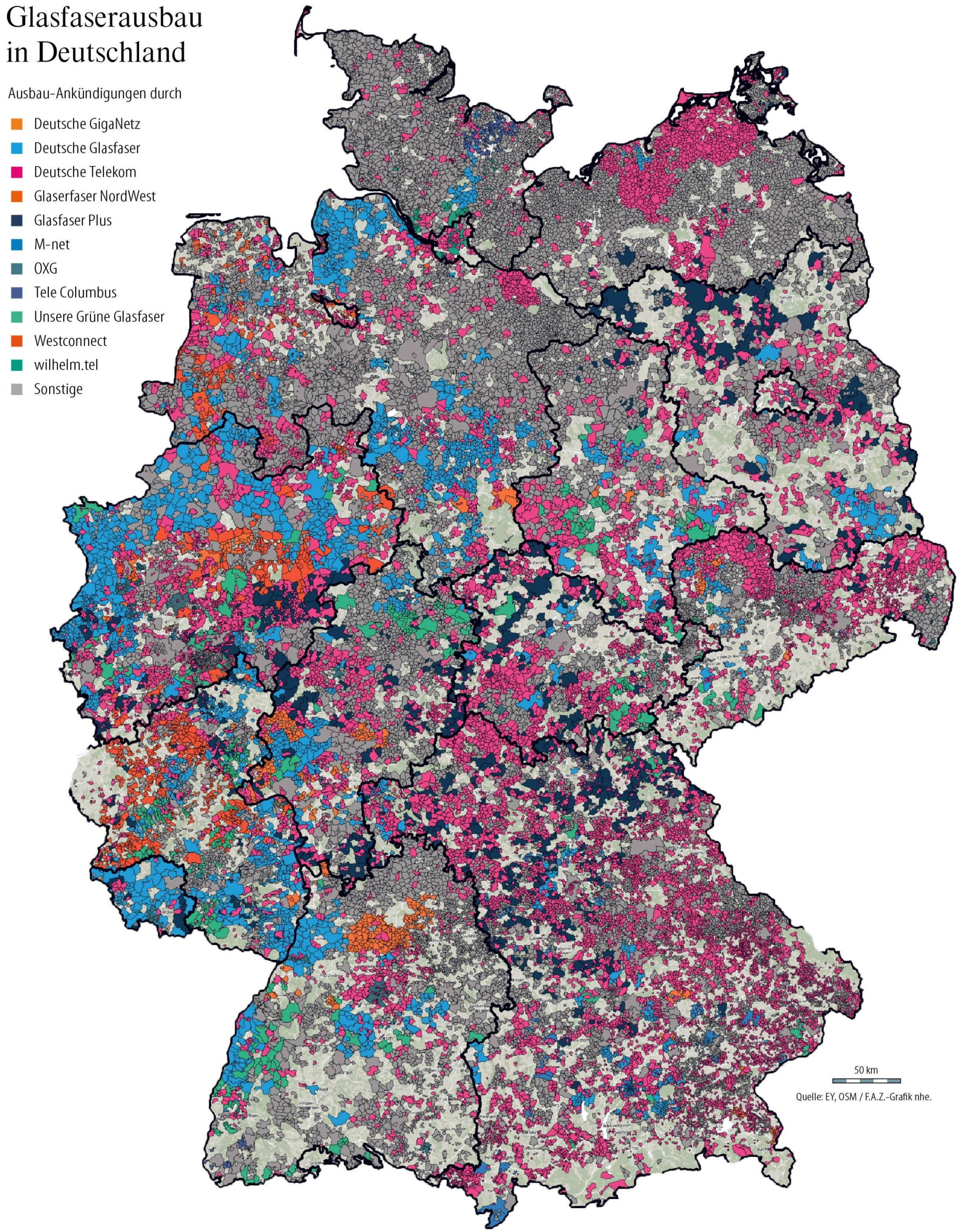

So bleibt beim Thema Glasfaserausbau in der öffentlichen Wahrnehmung oft mal mindestens ein Geschmäckle, wenn nicht gar Ablehnung gegenüber dem schnellen Internet. Dabei gehört zur Wahrheit auch, dass der Ausbau insgesamt zunimmt. In Deutschland gibt es rund 250 Telekommunikationsunternehmen, die Glasfasernetze betreiben, bauen oder den Ausbau angekündigt haben, auf der Karte sind die größten davon eingezeichnet. Dabei geht es um Ortsteile von 8600 Gemeinden, die Unternehmensberatung EY hat mehr als 13.000 Ausbauankündigungen in ihre Analyse einfließen lassen und kommt damit auf drei Viertel der Haushalte und Unternehmen in Deutschland. „Wir haben einen Prozess, der zunehmend dynamisch wird. Wir sehen einen sich abzeichnenden Infrastrukturwettbewerb. Also das, was man aus Sicht der Regulierer haben will“, sagt Ferdinand Pavel, Chefökonom und Leiter volkswirtschaftliche Beratung bei EY. Die aktuelle Glasfaserverfügbarkeit kann im Breitbandatlas der Bundesnetzagentur adressgenau nachgeschlagen werden.

Telekom baut stark aus und gewinnt Kunden

Gemeinsam mit der Deutschen Telekom hat die Unternehmensberatung eine umfassende Untersuchung des deutschen Glasfasermarktes angelegt, in die neben Zahlen von Behörden wie der Bundesnetzagentur auch Daten von Verbänden und weitere Ankündigungen von Anbietern eingeflossen sind. Die Studie liegt der F.A.Z. vorab vor. Die Telekom kommt als Mitautorin freilich besser weg als in vergleichbaren Publikationen wie der Marktanalyse des Telekom-Wettbewerberverbands Breko, allerdings hat das größte europäische Telekommunikationsunternehmen zuletzt auch deutlich an Tempo zugelegt. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr mehr als 450.000 neue Glasfaserkunden gewonnen, was einer Steigerung von rund 50 Prozent im Vergleich zu 2023 entspricht. Bis 2027 sollen es jährlich eine Million neue Kunden werden, weshalb die Telekom viel investiert. Das Glasfasernetz der Telekom kommt in Deutschland mittlerweile auf eine Länge von 800.000 Kilometern. Aktuell plant und baut die Telekom den Ausbau in rund 4000 Städten und Gemeinden, sie ist mit Abstand größter einzelner ausbauender Glasfaser-Investor.

Trotzdem sagt der EY-Chefökonom Pavel: „Endkunden profitieren davon, dass es Wahlmöglichkeiten gibt und Alternativen. Das zeichnet sich massiv und sichtbar ab“, sagt Pavel. So ist die Zahl der mit Glasfaser versorgten Haushalte und Unternehmen zwischen 2021 und 2024 jedes Jahr um durchschnittlichen ein Drittel gestiegen. Bei dieser Zahl geht es allerdings noch nicht um die aktivierten Anschlüsse in den Gebäuden, sondern um die Leitungen, die in den Straßen daran vorbeigehen. Schon die Unterscheidung in die drei Bereiche „Homes Passed“, „Homes Connected“ und „Homes Activated“ macht es für Verbraucher mitunter kompliziert, Fortschritte auch wahrnehmen zu können. Relevant für den Endnutzer und auch für das Unternehmen, das den Glasfaservertrag verkauft, sind am Ende nur die aktivierten Anschlüsse. Fließen doch erst dann wirklich Daten – und auch Geld an die Betreiber, die zuvor mit ihrem Ausbau in Vorleistung gegangen sind.

Anbieter wie GVG Glasfaser sind zuletzt auch in der Zinswende in Schwierigkeiten geraten, weil sich die Finanzierung verteuert hat. Baukostensteigerungen trugen ihr Übriges dazu bei, dass in manchen Gemeinden Baulöcher klaffen. „Wir rechnen mit einem Amortisationszeitraum von rund 25 Jahren. Das ist bei langfristigen Infrastrukturprojekten ein normaler Business Case“, sagt Wolfgang Kopf, der bei der Telekom den Bereich Politik und Regulierung leitet. Einige Wettbewerber und Private-Equity-Spieler seien aber von wesentlich kürzeren Amortisationszeiten ausgegangen, die sich jetzt als unrealistisch erweisen. „Da wurde wohl mit regionalen Monopolen gerechnet“, sagt Kopf, „aber Infrastruktur ist kein Geschäft für einen schnellen Profit.“ So gebe es an vielen Stellen enormen Wettbewerb – auch durch die Telekom, die an Orte geht, in denen andere Betreiber ebenfalls Glasfaser ausbauen wollen. Dort entsteht mitunter eine Debatte zum sogenannten Überbau, woran sich etwa die Telekom-Wettbewerber immer stören. „Die Telekom versucht, ihre Marktmacht vom alten Kupfernetz auf das Glasfasernetz zu übertragen“, sagt etwa Sven Knapp, Leiter des Breko-Hauptstadtbüros.

Überbau als stetiges Streitthema

Das zeige sich darin, dass die Telekom Wettbewerber überbaue, um sie zu verdrängen. Die Telekom widerspricht dem Eindruck und verweist darauf, dass sie selbst an vielen Stellen überbaut werde und das eben der Wettbewerb sei. Der Breko wiederum kritisiert, dass der Glasfaserausbau der Telekom häufig noch nur bis zum Bürgersteig gehe. „Verglichen mit ihren Wettbewerbern, schließt die Telekom einen viel geringeren Anteil der Gebäude in ihren Ausbaugebieten auch tatsächlich an“, sagt Knapp. Während der Telekom-Anteil an „Homes Passed“-Glasfaser bei rund 40 Prozent liege, seien es bei den aktivierten Anschlüssen nur rund 23 Prozent.

Die Telekom wiederum schiebt die derzeit noch vergleichsweise geringe Zahl der tatsächlich gebuchten Glasfaseranschlüsse im Vergleich zu verlegten Glasfaserkabeln auch darauf, dass derzeit vielen Verbrauchern der herkömmliche DSL-Anschluss mit Vectoring von den Geschwindigkeiten noch ausreiche.

Doch ist die Richtung klar: Mit zunehmendem Datenhunger, mehr Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz wird Glasfaser an Bedeutung zunehmen müssen. Das schnelle Internet, das durch die Leitungen läuft, sei dringend notwendig für die Energiewende, sagt auch der EY-Vertreter Pavel. „Ohne Flexibilität in den Netzen wird das nicht umsetzbar sein. Das fängt an beim Smart Meter, zieht sich aber durch viele Bereiche“, sagt Pavel. Deshalb wird Zusammenarbeit auch wichtiger. „Bei uns ist ziemlich viel Dynamik in Kooperationen mit Stadtwerken drin“, sagt Kopf von der Telekom. Insgesamt gibt es inzwischen mehr Unternehmen, die mit dem Dax-Konzern zusammenarbeiten wollen. So ist die Telekom kürzlich dem Verband Buglas beigetreten – etwas, worüber vor drei Jahren wohl von allen Beteiligten noch herzlich gelacht worden wäre

„Wir haben gezeigt, dass die Telekom nicht der ‚fette, fiese Koloss‘ ist, der ‚alle platt macht‘, wie einige unverschämterweise behauptet haben“, sagt Kopf. „Mit uns kann man kooperieren, das haben wir von Anfang an so praktiziert. Das beste Beispiel ist unsere erfolgreiche Kooperation mit EWE, das Unternehmen Glasfaser Nordwest.“ Das ist allerdings noch ein Argument, das der Wettbewerberverband Breko nicht stehen lassen will. Solche Ausbaukooperationen akzeptiere die Telekom „in der Regel nur unter der Bedingung, dass der Partner einen passiven Netzzugang gewährt“, sagt Knapp, „wodurch ein Großteil der Wertschöpfung bei der Telekom verbleibt“. Mehr als 40 Kooperationen hat die Telekom inzwischen gleichwohl geschlossen. Gerade die Verbindung etwa mit Stadtwerken zahle sich in der Vermarktung aus, sagt Pavel von EY. „Auf der Verkaufsseite ist Vertrauen ganz wichtig. Also entweder eine große Marke oder eine enge regionale Bindung zu haben ist von Vorteil“, sagt Pavel.

Nicht alle Breitbandziele werden erreicht

Mit Kooperationen könnte hierzulande Schwung in den Glasfaserausbau gebracht werden. Das Ziel der Bundesregierung, bis Ende 2025 dann 50 Prozent der Haushalte zu erreichen, scheint realistisch – wenngleich das Ziel der flächendeckenden Versorgung bis zum Jahr 2030 wohl eher nicht klappen wird. Das hängt auch mit schleppendem Bau und langen Genehmigungsprozessen zusammen.

Häufig wird der Ausbau hierzulande mit dem in anderen europäischen Ländern verglichen. Nach Ansicht von Wolfgang Kopf eignet sich das aber nur bedingt. So gibt es in Spanien in vielen Straßen eine viel üppigeres System von Kabelsystemen, das mit Leerrohren den Zugang zu Häusern schon verbaut hat. „Wenn man das in Deutschland am Haus macht, muss man entweder an der Regenrinne lang, durch nicht genutzte Kamine oder durch einen Aufzugschacht, das macht das ganze noch mal richtig teuer“, sagt Kopf. Zwar gibt es im Telekommunikationsgesetz bereits seit langem eine Regelung, wonach bei Neubauten und umfangreichen Renovierungen Leerrohre für Glasfaser einzubauen sind. Aber es hapere an der Umsetzung und Kontrolle.

„Ansonsten werden die Kabel in Spanien auch von Haus zu Haus oberirdisch verlegt. Das würde eine deutsche Baubehörde nie mitmachen. Auch dadurch kommen die Spanier auf billigere Verlegestrukturen“, sagt Kopf. Gerade der Tiefbau kostet Geld, dort entstehen im Schnitt drei Viertel der Gesamtkosten eines Glasfaserprojekts. Durch Tiefbau-Vorgaben sind die Kosten für Glasfaserausbau in Deutschland im europäischen Vergleich eher hoch. Auch deshalb fordern die Telekommunikationsunternehmen – ebenso wie beim Mobilfunkausbau diskutiert –, auch dem Glasfaserausbau ein „überragendes öffentliches Interesse“ einzuräumen, damit der Ausbau beschleunigt wird.