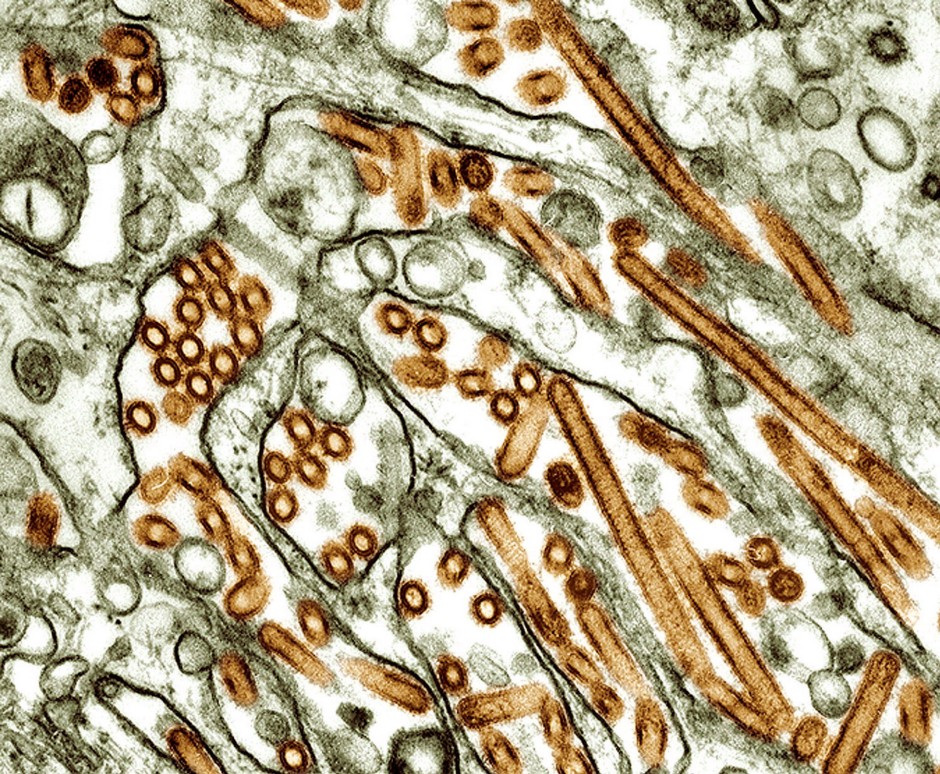

Das Vogelgrippevirus H5N1 hat möglicherweise eine neue Stufe auf dem Weg zur Anpassung an Menschen geschafft. Darauf deutet zumindest der Fall eines Jugendlichen in Kanada hin. Er hatte sich mit dem Erreger infiziert und erkrankte schwer. Wo er sich angesteckt hat, ist unklar. Er habe aber weder Kontakt zu Rindern noch zu Wildvögeln oder Geflügel gehabt. Analysen seines Virusisolats zeigen aber drei wichtige Veränderungen im Erbgut des Erregers. Sie wirken sich auf das Hämagglutinin-Protein des Virus aus und lassen es leichter an Rezeptoren im Atemwegstrakt von Menschen binden.

Im Fachjournal „Science“ ist zudem gerade eine Laborstudie publiziert worden, wonach sogar nur eine Veränderung im Hämagglutinin-Protein (HA-Protein) des Erregers notwendig ist, um eine bessere Bindung an humane Rezeptoren zu bewirken. Die Wissenschaftler um Ting-Hui Lin modifizierten gezielt die Rezeptorbindungsregion des H5N1-Virus, welches in Texas im Frühjahr in einem Menschen gefunden worden war. Mit nur einer Veränderung des HA-Proteins konnte es besser an den humanen Rezeptor binden, mit einer zweiten Veränderung konnte das Virus sogar „pandemisches Potential“ erreichen – zumindest hatte es ähnliche Eigenschaften wie das als Schweinegrippevirus im Jahr 2009 bekannt gewordene H1N1-Virus.

Die Wissenschaftler nutzten allerdings keine ganzen Viren, sondern nur Fragmente. Sie injizierten die veränderten Fragmente auch nicht in Zellen, sondern testeten sie nur an rezeptorähnlichen Strukturen. Ob die Veränderungen auch in der Natur vorkommen und ob sie dann tatsächlich zu einem potentiell pandemischen H5N1-Virus führen würden, lässt sich auf der Grundlage dieser Arbeit nicht sagen.

Mehr Überwachung gefordert

Martin Beer, Leiter des Instituts für Virusdiagnostik am Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems, sagt: „Insgesamt zeigen die Studie und auch der Fall in Kanada aber, dass solche Anpassungen im HA-Protein an den humanen Rezeptor möglich sind und bei der Überwachung und Risikoeinschätzung unbedingt beachtet werden müssen.“

Da das Virus in Wildvögeln, Geflügel und in Rindern derzeit vor allem in den USA sehr stark verbreitet ist, kam es zuletzt immer wieder auch zu Infektionen von Menschen. Bislang ist noch kein Fall bekannt geworden, bei dem ein Mensch einen anderen angesteckt hat. „Um diese Zahl der humanen Infektionen zu reduzieren, sind unbedingt die Fälle bei Milchkühen und beim Geflügel so schnell und so gut wie möglich zu kontrollieren“, sagt Beer. „Gerade beim Rind sollten hier deutlich mehr Anstrengungen unternommen werden. Menschen, die in infizierten Betrieben tätig sind, müssen unbedingt entsprechend geschützt werden. In allen Bereichen sind zudem engmaschige Früherkennungs- und Surveillance-Maßnahmen notwendig.“

Auch Martin Schwemmle, Virologe am Universitätsklinikum Freiburg, sagt: „Das aktuelle Infektionsgeschehen in den USA macht eine engmaschige Überwachung von Virusisolaten aus Menschen und anderen Tieren unbedingt erforderlich. Nur so kann das Auftreten weiterer Mutationen, die das Gefährdungspotential für den Menschen erhöhen, frühzeitig erkannt werden.“

Er weist auch darauf hin, dass die Grippewelle auf der Nordhalbkugel bald beginnt. Dann steige das Risiko, dass Menschen, die mit einem „normalen“ Influenzavirus infiziert seien, sich zusätzlich auch mit H5N1 ansteckten. Eine solche Doppelinfektion kann dazu führen, dass die Influenzaviren sich miteinander mischen und genetische Informationen austauschen. Derartige sogenannte Reassortierungen hatten immer wieder dazu geführt, dass sich ein neues Influenzavirus an Menschen anpassen konnte.