Eine Stärke von Demokratien ist es, andere Meinungen zuzulassen. Autoritäre Staaten wie Russland nutzen dies aus. Deshalb muss der Westen konsequent gegen die Organisationen hinter der ausländischen Wahlbeeinflussung vorgehen.

Die Präsidentschaftswahl in Rumänien hat international für Schlagzeilen gesorgt. Als Ende November der rechtsnationale Kandidat überraschend die erste Runde gewann, war bald eine Erklärung gefunden: die Videoplattform Tiktok, die der Kandidat im Wahlkampf stark genutzt hatte.

Es kam der Verdacht auf, dass Moskau die Kampagne auf Tiktok unterstützt hatte. Der rumänische Geheimdienst sprach von massiver ausländischer Beeinflussung, und das Verfassungsgericht annullierte die Wahl. Inzwischen hat die EU ein Verfahren gegen Tiktok eröffnet, um den Sachverhalt zu klären.

Die Ereignisse in Rumänien haben die Angst vor russischer Wahlbeeinflussung geschürt. In Deutschland findet Ende Februar die Bundestagswahl statt. Die Befürchtung ist gross, dass der Kreml mit Falschinformationen auf sozialen Plattformen Einfluss nimmt.

Tatsächlich war Deutschland bereits früher ein lohnendes Ziel für Informationsoperationen russischer Geheimdienste, gerade weil Bundeskanzler Olaf Scholz so schwach agierte. Gehen nun die AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht gestärkt aus den Wahlen hervor, stärkt das Moskau zusätzlich – genauso wie eine EU-kritische Regierung unter der FPÖ in Österreich.

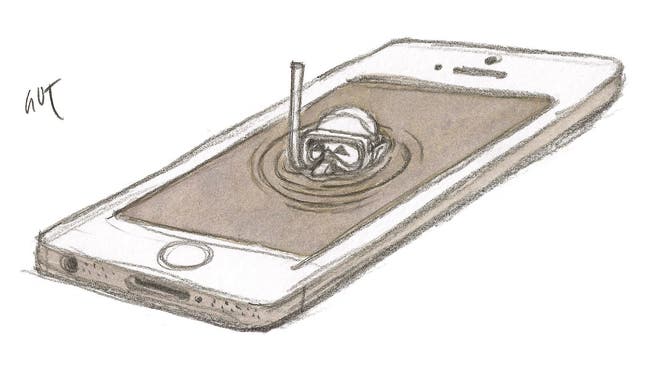

Der Kreml versucht seit Jahren mit verschiedenen Mitteln, die öffentliche Meinung im Westen zu beeinflussen und eigene Narrative zu verbreiten. Russland profitiert davon, dass sich die meisten Staaten noch immer naiv und hilflos zeigen angesichts ausländischer Einmischung.

Das muss sich ändern. Denn der Konflikt zwischen dem Westen und autokratischen Staaten wie Russland, Iran oder China wird sich in Zukunft noch verschärfen. Das hat zur Folge, dass die ausländischen Einflussversuche zunehmen werden.

Die Demokratien müssen entschieden darauf reagieren. Damit sie das können, sollten sie verstehen, wie diese verdeckten Operationen in ihrer Komplexität funktionieren. Beeinflussung findet durch Cyberangriffe, politische Drohungen, Stopps von Erdgaslieferungen, militärische Einsätze oder mit Anschlägen auf Unterseekabel statt.

Die Verbreitung von eigenen Narrativen und Falschinformationen auf sozialen Plattformen ist ein Element dieser geheimdienstlichen Aktionen. Es braucht deshalb einen stärkeren Fokus auf die Organisationen im Hintergrund. Und demokratische Staaten müssen die Fähigkeiten haben, diese Kampagnen zu bekämpfen – ohne dabei selbst autoritäre Mittel anzuwenden.

Soziale Plattformen können allein wenig ausrichten

Wie russische Wahlbeeinflussung abläuft, hat die Welt 2016 erfahren. Damals mischte sich der Kreml mit einer grossen verdeckten Kampagne in das Duell zwischen Donald Trump und Hillary Clinton ein. Russische Geheimdienste veröffentlichten E-Mails der Demokraten, die sie zuvor in Cyberangriffen entwendet hatten. Auf sozialen Plattformen verbreiteten sie über gefälschte Profile Falschinformationen. Die USA waren überfordert.

Die Aktivitäten auf den sozialen Plattformen galten schon bald als das entscheidende Mittel der Einflussnahme. Um die Wählerschaft zu manipulieren, solle es bereits ausreichen, Botschaften gezielt mittels Mikrotargeting zu verbreiten, suggerierte etwa der Fall von Cambridge Analytica 2018. Zu belegen ist das jedoch kaum.

In der Folge begannen soziale Plattformen wie Facebook und Twitter, gegen Falschinformationen und schädliches Verhalten in ihren Netzwerken vorzugehen. Sie stellten ganze Teams ein, die gefälschte Profile löschten und missbräuchliche Inhalte wie Hassrede oder Gewaltdarstellungen sperrten.

Dazu gehörte auch die sogenannte Faktenprüfung, bei der externe Organisationen wie Nachrichtenagenturen damit beauftragt sind, die Inhalte auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Diese Art der Faktenprüfung soll nun auf Facebook und Instagram wieder abgeschafft werden, wie der Chef von Meta, Mark Zuckerberg, kürzlich angekündigt hat. Als Grund nannte er die übermässige Einschränkung der Redefreiheit. Die Plattform X von Elon Musk hatte die Moderation ihrer Inhalte schon vor zwei Jahren zurückgefahren.

Faktenchecks sind wichtig. Sie können falsche Narrative und deren Verbreitung länderübergreifend offenlegen, wie das in Europa das European Digital Media Observatory (EDMO) tut. Allerdings taugt das Mittel nur beschränkt, um Beeinflussungsoperationen unmittelbar zu stoppen. Das hat mehrere Gründe.

Das Überprüfen der Narrative braucht Zeit und Ressourcen. Falschinformationen müssen jedoch rasch als solche entlarvt werden – innert weniger Stunden –, sonst haben sie sich bereits zu weit verbreitet. Heute lassen sich mittels künstlicher Intelligenz einfach falsche Inhalte in grosser Menge produzieren. Damit können die Faktenprüfer absichtlich überfordert werden.

Zudem verwenden ausländische Staaten wie Russland, Iran oder China für ihre Einflussnahme nicht nur gefälschte Inhalte. Sie verbreiten auch echte Informationen, die zum Beispiel aus Cyberangriffen stammen, und stellen diese in einen neuen oder falschen Kontext. Das macht es praktisch unmöglich, ausländische Kampagnen einzig mittels Faktenchecks zu erkennen. Denn auch Politiker agieren so.

Solche politischen Wortmeldungen einfach zu sperren, ist problematisch. In vielen Fällen entscheidet nur die Urheberschaft eines Posts auf sozialen Plattformen darüber, ob es sich nur um die naive Falschinformation einer Einzelperson handelt – oder um das Element einer breit angelegten staatlichen Desinformationskampagne.

Erst die böswillige Absicht und das koordinierte Vorgehen machen politische Äusserungen zur Beeinflussungsoperation.

Demokratien dürfen Meinungen nicht verbieten

Das Vorgehen Russlands und anderer autoritärer Staaten ist perfide. Sie nutzen ausgerechnet jene Freiheit der Meinungsäusserung, die es bei ihnen nicht gibt, um den politischen Diskurs in demokratischen Staaten zu beeinflussen. Dank demokratischen Freiheiten können sie für autoritäre Ideen werben.

Im Kampf gegen diese Art der Einflussnahme ist die Versuchung gross, unliebsame Meinungen einfach zu verbieten. Die EU hat zum Beispiel 2022 die russischen Propagandamedien RT und Sputnik gesperrt, weil diese den russischen Angriff auf die Ukraine unterstützten. Doch das ist der falsche Weg. Indem Europa selbst auf ein restriktives Mittel setzt, gibt es autoritären Regimen eine Rechtfertigung für deren eigene Zensur – denn die EU macht das ja auch.

Demokratien müssen den Diskurs mit anderen politischen Sichtweisen oder mit zugespitzter Kritik aushalten. Diese Meinungsfreiheit macht freiheitliche Staaten erst stark. Und das unterscheidet Demokratien von autoritären Regimen. Autokraten können unliebsame Ansichten einfach verbieten und unterdrücken.

Das heisst jedoch nicht, dass Demokratien jegliche Wortmeldung dulden müssen. Wenn autokratische Regime versuchen, demokratische Wahlen in den USA, in Rumänien oder in Deutschland zu ihren Gunsten zu beeinflussen, ist das unzulässig. Auf verdeckte Operationen ausländischer Staaten muss der demokratische Westen reagieren – aber gezielt.

Wichtig ist ein koordiniertes Vorgehen

Staatliche Beeinflussungsoperationen, wie sie Russland, Iran oder China durchführen, sind meist verdeckte Aktionen der Geheimdienste. Die Reaktion sollte entsprechend ausfallen. Westliche Staaten müssen den Netzwerken und Organisationen im Hintergrund nachspüren, sie enttarnen, um so deren Arbeit zu stören.

Dazu braucht es auf technischer Ebene eine umfassende Zusammenarbeit – international sowie zwischen den Behörden und dem Privatsektor. Die Staaten brauchen eine Behörde, die ausländischen Informationsoperationen nachspürt. Das kann zum Beispiel ein Nachrichtendienst sein, wie in den USA, oder ein speziell geschaffener Dienst wie in Frankreich. Dort ist die entsprechende Stelle namens Viginum beim Premierminister angesiedelt.

Entscheidend sind die Zuständigkeiten und Befugnisse, um im Verdachtsfall überhaupt aktiv werden zu dürfen. Wichtig ist auch, die Finanzflüsse verdächtiger Organisationen und bestimmte Server oder E-Mail-Konten überwachen zu können. Denkbar ist zudem, mit eigenen verdeckten Operationen die ausländische Organisation auszuspionieren, um an deren Vorgehensweise und Auftraggeber heranzukommen.

Doch die Staaten können nicht allein erfolgreich sein. Sie müssen mit privaten Firmen zusammenarbeiten, um Informationen auszutauschen. Das sind insbesondere die sozialen Plattformen, die selbst auf verdächtige Aktivitäten stossen können. Hinzu kommt der Austausch mit Sicherheitsfirmen und IT-Firmen, die eigene Erkenntnisse haben. Selbstverständlich braucht es zudem eine internationale Zusammenarbeit.

Gesellschaftliche Aspekte spielen bei Informationsoperationen ebenfalls eine Rolle. Die Öffentlichkeit sollte für das Vorgehen ausländischer Staaten sensibilisiert sein. Medienkompetenz und eine kritische Sicht auf Quellen im Internet können helfen. Und besonders Journalisten sollten sich ihrer Verantwortung bewusst sein. Medien können eine wichtige Rolle bei Beeinflussungsaktionen spielen, wenn sie deren Narrative aufnehmen.

Der Westen muss ein konsequentes Vorgehen gegen ausländische Einflussnahme finden. Dann ist auch die Angst vor Wahlbeeinflussung fehl am Platz. Denn wer die Bedrohung überbewertet, hilft dem Angreifer.

Das zeigt auch das Beispiel Rumänien: Inzwischen gibt es Zweifel, ob beim Wahlresultat tatsächlich eine russische Einflussnahme den Ausschlag gegeben hat. Vermutlich waren andere Faktoren wichtiger. Die Stärke der Demokratien sollte nicht unterschätzt werden.