Mütter drücken ihre Babys eng an die Brust, damit sie nicht verloren gehen. Denn das Wasser reißt alles mit sich: die niedrigen Hütten aus Holz und Wellblech, die Ziegen und manchmal sogar kleine Kinder.

So beschreiben die Menschen im Norden Somalias die Regenzeit – die für sie zu einer Zeit des Schreckens geworden ist. „Wenn wir die Anzeichen des Regens sehen, dann fürchten wir um unser Leben“, sagt Abdi Mohamed. Der große, hagere Mann, der Wickelrock und eine Nike-Cap trägt, leitet das Bewohnerkomitee des Samawade-Camps.

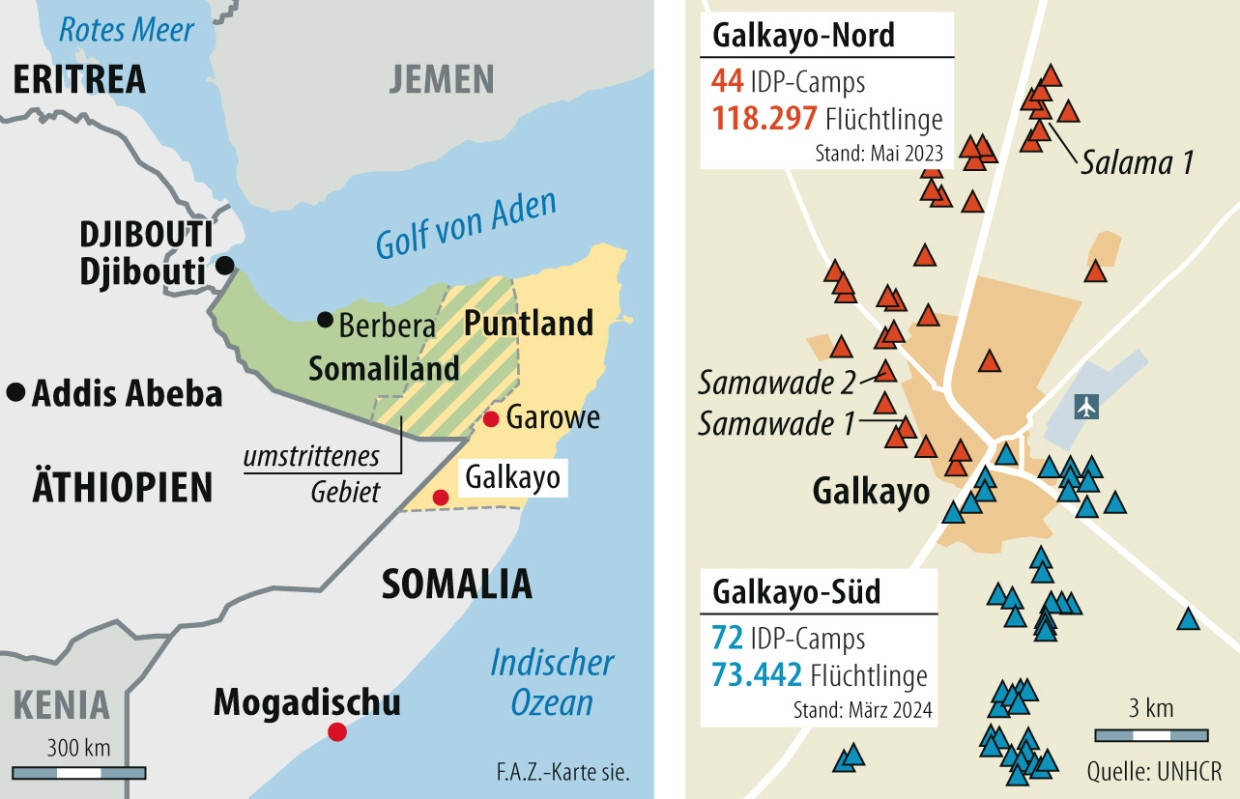

Das kleine Flüchtlingslager liegt nahe der Stadt Galkayo in der Region Puntland. Einfache Hütten liegen verstreut in einer ausgemergelten Landschaft, die Sonne brennt unbarmherzig – es ist das Ende der Trockenzeit. Aber der Regen, der sich daran anschließt, bringt inzwischen oft mehr Sorgen als Segen.

Abdi Mohamed hat sich mit weiteren Bewohnern unter einem großen Baum versammelt, dessen dornige Blätter ein wenig Schatten spenden. Dort berichten sie, woran es den rund hundert Familien mangelt, die zum Teil seit Jahren hier leben: Es gibt keine Schule, keine feste Gesundheitsstation, keine öffentliche Beleuchtung – und oft auch nicht genug zu essen. Im krisengeschüttelten Somalia sind im Laufe der Jahrzehnte zig Millionen Menschen kreuz und quer durchs Land geflohen. Viele von ihnen leben in äußerster Armut.

Die schlimmsten Wetterextreme seit Jahrzehnten

Vor allem aber erzählen die Menschen unter dem Baum in Samawade, wie die Welt, die sie kennen, sich verändert hat. „Früher hat es sich wenigstens nachts einigermaßen abgekühlt“, sagt der fünfzig Jahre alte Abdi Mohamed. „Heute ist es tagsüber heiß und nachts heiß.“

Es gebe häufiger extreme Hitze. Seit 2010 sei jedes Jahr schlimmer gewesen als das vorherige, sagt er. Zugleich werde aber auch der Regen immer extremer. Vor etwa einem Jahr hätten einmal so heftige Wassermassen das Lager erfasst, dass 400 Menschen in drei große Hütten geflüchtet seien. „Inzwischen beten wir manchmal sogar, dass es überhaupt keinen Regen gibt – nur wegen der Gefahren durch die Überflutungen.“

Auf die Frage nach den Gründen antwortet der Lagervorsteher vorsichtig, grundsätzlich liege alles in Gottes Hand. „Aber manche Dinge werden auch von den Menschen verändert.“ Sie hätten beispielsweise zu viele Bäume gefällt, und das habe dazu geführt, dass die Temperaturen steigen. „So sind menschengemachte Saharas entstanden.“

Was Abdi Mohamed beschreibt, ist, wovor Fachleute seit Jahren warnen. Der Klimawandel führe dazu, dass Wetterextreme aller Art zunehmen. Das kann Folgen haben, die auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen.

So erlebt das Horn von Afrika seit einiger Zeit die schlimmsten Wetterextreme seit Jahrzehnten. Eine außergewöhnlich schwere Dürreperiode hält seit mittlerweile vier Jahren an, auch die aktuelle Regensaison bringt zu wenig Niederschlag.

Wenn es Regen gibt, hat er zuletzt aber immer wieder zu Sturzfluten geführt. In Somalia war das vor allem Ende 2023 der Fall, in geringerem Ausmaß auch Mitte 2024. Mehr als zwei Millionen Menschen wurden Opfer von Überflutungen. Viele verloren das Dach über dem Kopf, andere hatten tagelang nichts zu essen.

Straßen waren unpassierbar, Helfer konnten betroffene Gebiete nicht erreichen. Geschäfte, Märkte und Schulen trugen Schäden davon, Nutztiere ertranken oder verendeten. Fast hundert Menschen kamen laut Angaben der Vereinten Nationen in Sturzfluten ums Leben.

Mohamed hatte einmal 500 Ziegen, heute sind es acht

Gemeinschaften wie die von Abdi Mohamed sind besonders stark betroffen, in doppelter Hinsicht. Die meisten hier seien ursprünglich Hirten, erklärt er. Wegen der Dürren seien ihre Tiere jedoch gestorben. Daraufhin kämen sie nach Samawade und in andere Camps. Die liegen oft in der Nähe von Städten, wo Hilfsorganisationen die Vertriebenen einigermaßen gut erreichen können. Die Verhältnisse sind jedoch prekär, die Behausungen meist provisorisch. Die Bewohner sind den Wetterextremen daher noch stärker ausgesetzt als andere.

Ein Ausweg ist für viele nicht in Sicht. Abdi Mohamed selbst lebt schon seit 2017 in Samawade. Er hatte einmal 500 Ziegen, heute sind es acht. Aber nicht nur das, auch sein Familienleben ist ein Opfer der sich häufenden Dürren geworden: Vier seiner fünf Ehefrauen hätten ihn wegen seiner Verarmung verlassen, bemerkt er mit Schulterzucken und schiefem Grinsen und löst damit Gelächter unter den umstehenden Bewohnern aus.

Im Westen nennt man Menschen wie ihn Klimaflüchtlinge. Zum Thema in der breiteren Öffentlichkeit werden sie meistens erst, wenn sie nach Europa zu kommen versuchen. In Somalia können sich die meisten das gar nicht leisten. Sie suchen innerhalb des Landes Zuflucht und werden zu Binnenvertriebenen – Internally Displaced Persons (IDPs) im Jargon der humanitären Hilfe.

Derzeit gibt es in Somalia etwa vier Millionen IDPs – von 19 Millionen Einwohnern. Früher flohen die Menschen vor allem wegen der Gewalt, die seit dem Sturz des Diktators Siad Barre 1991 in dem Land tobt. Heute hört man immer häufiger, dass Naturkatastrophen der Grund sind. Allein die Regenzeiten Ende 2023 und Mitte 2024 brachten etwa eine Dreiviertelmillion neue Binnenvertriebene hervor.

Viele haben in Puntland Zuflucht gesucht. Die im Norden gelegene autonome Region ist einer der stabilsten Landesteile. Die islamistische Al-Schabab-Miliz, die weite Landstriche Somalias beherrscht, ist hier weniger stark verankert, die wirtschaftliche Lage ist besser. Ausländer können sich aber auch in Puntland nur unter starken Sicherheitsvorkehrungen bewegen. Mitarbeiter internationaler Organisationen fahren in gepanzerten Fahrzeugen mit bewaffnetem Begleitschutz durchs Land. Die Reise der F.A.Z. wird durch die Hilfsorganisation Save the Children ermöglicht, die in Somalia zahlreiche Projekte betreibt.

Von der Regierung erwarten sie sich nichts

Galkayo, am südlichen Ende Puntlands gelegen, ist ein Einfallstor für viele, die aus der Mitte und dem Süden Somalias kommen. Rund um die Stadt gibt es etwa vierzig IDP-Camps, manche sind neu, andere existieren seit Jahrzehnten. Was immer gleich ist, sind die Geschichten der Menschen. Gewalterfahrungen und Wetterveränderungen werden als wichtigste Gründe der Flucht genannt. Manchmal ist beides nicht klar voneinander zu trennen – ein radikal lebensverändernder Schritt wie Flucht ist oft eine komplexe Angelegenheit. Andere lassen die genauen Gründe ihrer Flucht im Unklaren: Auch in Puntland ist die Angst vor Al-Schabab groß, es gebe dort Schläferzellen der Islamisten, heißt es. Flüchtlinge befürchten, dass an ihren Familien Rache genommen werden könnte, wenn sie Al-Schabab offen kritisieren.

Im Samawade-Camp, ein paar Hundert Meter von Abdi Mohamed und seinen Geschichten unter dem Baum entfernt, ist ein neu eingetroffenes Paar gerade dabei, eine Unterkunft zu errichten. Ein Mann mit Krücken und seine Frau versuchen ungeachtet der Mittagshitze, aus Stöcken und Schrott eine Hütte zu zimmern. Nura berichtet, sie und Mohamed seien aus einem etwa 30 Kilometer entfernten Dorf gekommen. Vier ihrer neun Kinder habe sie mitgebracht – „die anderen habe ich zu Verwandten gegeben, weil ich sie nicht mehr ernähren konnte“.

Ihr Schicksal klingt wie die Geschichte Somalias im Kleinen: Mohamed wurde 2006 bei einem Anschlag auf ein Auto verwundet, in dem er mit anderen Zivilisten fuhr – ein Konflikt zwischen Clans. Der düster blickende Mann zeigt die Narbe an der Stelle, an der die Kugel sein Bein traf. Nura wurde zur Haupternährerin der Familie, die 30 Ziegen besaß. 2017 gaben sie ihr Leben als Hirten nach einer schweren Dürre jedoch auf und zogen in die Stadt. Dort schlachtete Nura Tiere, die sie gekauft hatte, und verkaufte das Fleisch auf dem Markt. Seit sie vor einem Jahr schwere Komplikationen bei einer Geburt hatte, ist sie aber nicht mehr arbeitsfähig.

Der Hunger trieb sie schließlich dazu, in eines der Vertriebenenlager zu gehen. Von der Regierung hätten sie keine Hilfe zu erwarten, sagt Mohamed. Die schaffe es ja nicht einmal, Sicherheit und Stabilität im Land zu gewährleisten. Daran trage zwar auch die Weltgemeinschaft Schuld, weil sie Somalia nicht genügend unterstütze, glaubt er. Dennoch erhofft er sich von Hilfsorganisationen am ehesten Unterstützung für seine Familie. „Ich will vor allem, dass meine Kinder etwas lernen, damit sie eine bessere Zukunft haben.“ Mohamed setzt sich erschöpft in einen grünen Plastikstuhl, während Nura in dem Haufen nach Verwertbaren kramt. Sie habe das meiste aus der Müllhalde des Camps zusammengetragen, sagt sie. Andere Frauen aus dem Lager hätten ihr dabei geholfen.

Ihre behelfsweise errichtete Unterkunft könnte für längere Zeit das Zuhause der Familie werden. Viele Binnenvertriebene verlassen die Lager so bald nicht mehr. Das liegt daran, dass die Bedingungen für die Rückkehr nicht gegeben sind, etwa ein Ende der Gewalt in ihren Heimatorten oder die Möglichkeit, ihre alte Lebensweise wiederaufzunehmen. So heißt es in Salama 1, einem der größten und ältesten IDP-Camps rund um Galkayo, der Großteil der Bewohner lebe seit mehr als 30 Jahren hier. Manche wurden in den Hütten geboren, sie kennen keine andere Welt als die des Flüchtlingslagers.

Die Regierung sträubt sich meist aber, aus den IDP-Camps permanente Siedlungen zu machen. Ihr fehlen die Mittel, außerdem könnte das Konflikte mit umliegenden Gemeinschaften hervorrufen, denen das Land manchmal gehört. Die Lagerbewohner leben daher in einem dauerhaften Zwischenzustand. Sie sind abhängig von der schmalen Unterstützung durch die Regierung und der Hilfe, die UN-Agenturen und Hilfsorganisationen leisten. Deren Logos sind überall in den Lagern zu sehen, auf Brunnen, Gesundheitsstationen und Schulen. Sie schicken Ärzte, liefern Trinkwasser oder unterstützen die Flüchtlinge dabei, etwas Geld zu verdienen, etwa indem sie kleine Läden in den Camps eröffnen. Andere Lagerbewohner suchen in der nahen Stadt nach Beschäftigung. Die Männer versuchen sich in Galkayo als Tagelöhner zu verdingen. Frauen arbeiten als Hausmädchen oder Wäscherinnen, oder sie sammeln und verkaufen Plastikflaschen – alles, was ein klein wenig Geld bringt.

Dennoch ist es ein ständiger Kampf ums Überleben. Vielen Bewohnern stehen die Perspektivlosigkeit und das Elend ins Gesicht geschrieben. Sie erzählen von überschwemmten Farmen oder von verhungerten und verdursteten Tieren. Insbesondere die Geschichten der Frauen kreisen oft darum, dass Kinder an Krankheit oder Hunger gestorben sind oder dass sie nicht genug gehabt hätten, um alle zu ernähren.

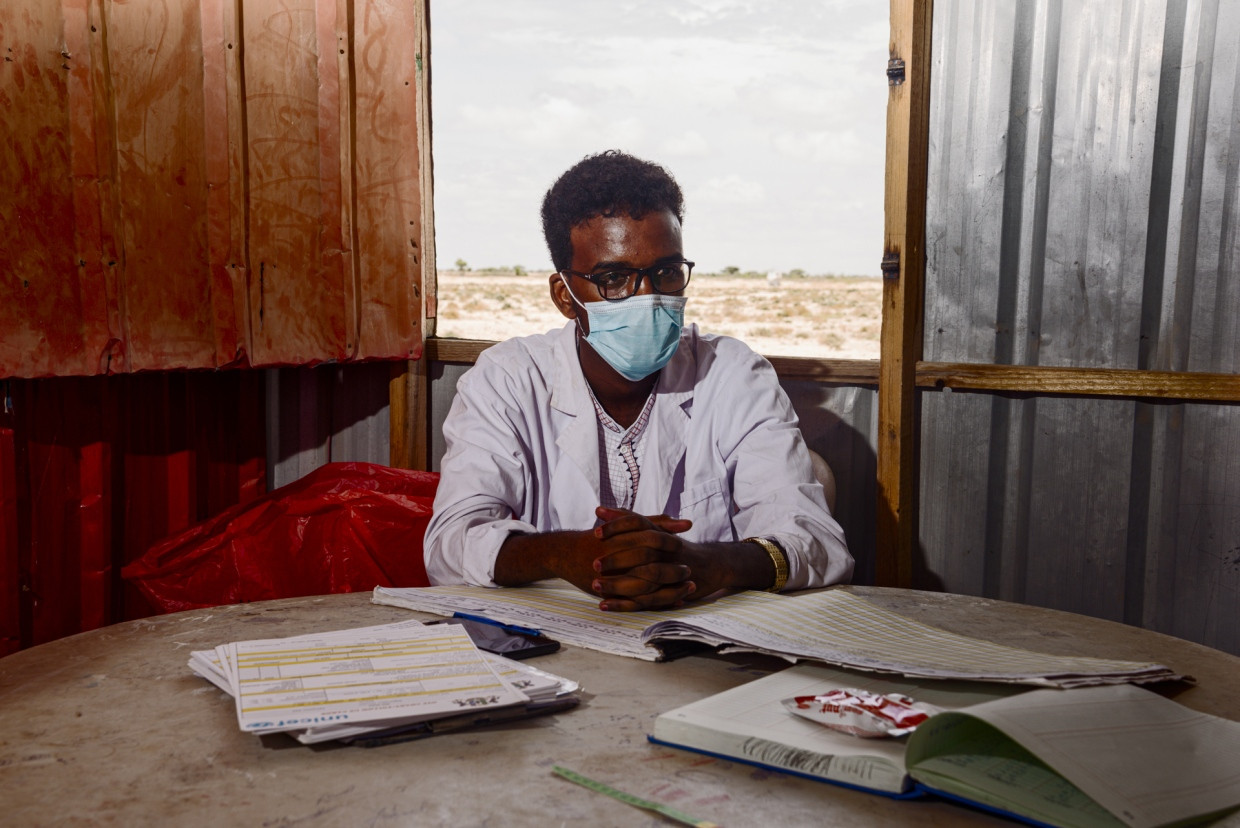

In einer mobilen Gesundheitsklinik am Rande des Samawade-Camps untersucht Ahmad Abdi Karim Kinder auf Mangelernährung. Mit einem Maßband ermittelt der 26 Jahre alte Arzt den Umfang der dünnen Arme und Beine der Kinder. Derzeit seien in Samawade 84 Kinder unter fünf Jahren als mangelernährt eingestuft, sagt er nach einem Blick in seine Kladde. Sie erhalten Proteinriegel, schwere Fälle werden ins Krankenhaus in Galkayo verwiesen. Auch Ahmad Abdi Karim hebt den Einfluss von Wetterphänomenen hervor. „Während der letzten Regenzeit hat die Zahl der Fälle stark zugenommen“, berichtet er. „Überall war Wasser, viele Kinder wurden sehr krank und bekamen nicht genug zu essen.“ Die Überschwemmungen bringen auch eine Zunahme von Infektionskrankheiten mit sich, selbst solchen, die schon als besiegt galten. So führte die Regenzeit Ende 2023 zu einem Cholera-Ausbruch mit Dutzenden Toten allein in Puntland. Die Ärzte führen jetzt Präventions- und Aufklärungskampagnen durch, bevor die Regenzeit beginnt.

Auch Deutschland reduziert seine Hilfe

Allerdings gibt es für solche Maßnahmen immer weniger Geld, auch für die mobilen Gesundheitskliniken in Samawade und anderen Lagern, die von Save the Children betrieben werden. Immer wieder hört man, die Fortführung von Hilfsprojekten sei noch für wenige Monate oder gar Wochen gesichert – danach drohe das Aus. Manchmal arbeiten lokale Mitarbeiter ohne Bezahlung weiter, einfach weil es ansonsten gar keine Hilfe mehr gäbe. Der Grund ist, dass Geberländer die Mittel drastisch kürzen, obwohl die Not wegen des Klimawandels größer wird. Für Somalia wurden 2024 nur 47 Prozent des von den UN ermittelten Bedarfs durch Hilfszusagen gedeckt. Aber andere Krisen, etwa in der Ukraine oder im Nahen Osten, und die verschlechterte wirtschaftliche Lage vieler Industrieländer führen zu „Geber-Müdigkeit“.

Das gilt auch für Deutschland: Der Entwurf der zerbrochenen Ampelkoalition für den Bundeshaushalt 2025 sah vor, das Budget für humanitäre Hilfe um etwa 1,2 Milliarden Euro zu kürzen – ein Minus von mehr als 50 Prozent. Verbände und Organisationen hatten das als kurzsichtig kritisiert: Die Folge unterlassener Krisenbekämpfung seien nicht nur unmittelbare Not, sondern langfristig auch mehr Migration und Extremismus. Mit Blick auf Somalia mahnte die International Crisis Group kürzlich, das Land müsse dringend auf Naturkatastrophen vorbereitet werden. Denn „Klimaschocks“ verstärkten interne Konflikte wie den mit Al-Schabab. Umgekehrt könne eine Ausweitung der Unterstützung für die vom Klimawandel Betroffenen dazu beitragen, den Zugriff der Islamisten zu schwächen.

In Fachkreisen heißt es oft, in Ländern wie Somalia müsse man verstärkt „vorausschauende Hilfe“ leisten – also Frühwarnsysteme aufbauen und die lokalen Gemeinschaften stärken, schon bevor eine Naturkatastrophe Schäden verursacht und Hunger hervorruft. Auch Ubah Abdirashid Mohamed, die puntländische Ministerin für humanitäre Angelegenheiten und Katastrophenmanagement, sagt, man könne den Klimawandel nicht aufhalten. „Was wir tun können, ist, Vorsorge zu treffen und uns anzupassen.“ Während bislang vor allem Nothilfe geleistet worden sei, um akut Betroffene zu unterstützen, sollten Gelder schrittweise stärker in „Resilienzprogramme“ fließen, sagt sie in ihrem Büro in der puntländischen Hauptstadt Garowe. Sie nennt das Pflanzen von Bäumen oder den Ausbau von Abwassersystemen in Orten wie Galkayo, damit das Wasser beim nächsten Regen aus der Stadt geleitet werde, bevor es alles überflute. „Wir planen für dauerhafte Lösungen.“

Die Flüchtlinge haben oft andere, unmittelbare Bedürfnisse. Aber auch ihnen stellen sich grundsätzliche Fragen, vor allem eine: Gibt es ein Zurück zu ihrem alten Leben? Manche Fachleute und Politiker glauben, die uralte Lebensweise der Hirten habe angesichts des Klimawandels am Horn von Afrika keine Zukunft mehr. Alle scheinen sich einig zu sein, dass die Menschen nicht ewig in den IDP-Camps bleiben können. In der Praxis geschieht aber genau das.

Die Menschen in den Lagern selbst geben unterschiedliche Antworten auf die Frage nach ihrer Zukunft. So sagt die 27 Jahre alte Marwa Abdi Hirsi, wie Abdi Mohamed Mitglied des Lagerkomitees von Samawade: „Hätte ich genügend Ziegen, dann würde ich mein früheres Leben auf dem Land wieder aufnehmen.“ Immer wieder zeichnen Bewohner ihr ehemaliges Leben als Hirten in warmen Farben. Manche wünschen auch ihren Kindern, dass sie dereinst wieder Ziegen durchs Land treiben.

Andere widersprechen. Abdi Mohamed etwa sagt, die meisten in Samawade hätten verstanden, dass das Leben als Viehhirte nicht besser sei und dass Schulbildung ihren Kindern mehr Chancen eröffne. Aber auch er scheint mit der Frage zu ringen: Als er noch Hirte war, habe er genug für sich und seine Familie gehabt, erzählt er; er habe sogar Ärmeren helfen können. „Ich hatte Freiheit und konnte meine eigenen Entscheidungen treffen.“ Jetzt sei er „nur noch jemand, der von Hilfe abhängig sei“.

Es gebe jedoch ein Licht am Ende des Tunnels, schließt er seine Ausführungen: Das Leben in der Stadt sei besser als das auf dem Land. Daher hoffe er, dass er dereinst vollständig an diesem Leben teilhaben könne, sagt Abdi Mohamed. Noch lebt er aber in dem Flüchtlingslager, nah an der Stadt, aber doch weit weg von ihr.