Nach zwei Schrumpfungsjahren ist die Sorge um die deutsche Wirtschaft unter den Führungsspitzen des Landes wieder so groß wie zuletzt nach Ausbruch der Pandemie oder zu Beginn der Finanzkrise 2008. Mit einer wirtschaftlichen Erholung rechnen die meisten frühestens für das kommende Jahr, enorme Hoffnungen verbinden sie mit einem Regierungswechsel hin zu einer von der Union geführten Koalition. Das zeigt das neue Elite-Panel, für das die Meinungsforscher aus Allensbach im Auftrag der F.A.Z. und der Zeitschrift „Capital“ wieder 500 der ranghöchsten Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung telefonisch befragt haben.

Danach sind 85 Prozent der Befragten stark oder sehr stark beunruhigt über die ökonomische Lage insgesamt. Noch größer ist ihre Sorge über die schwierige Lage der deutschen Autoindustrie, die mit der Transformation zur Elektromobilität schwer zu kämpfen hat und wegen vieler gefährdeter Arbeitsplätze öffentlich besonders im Blick steht. Vier von fünf Führungsspitzen des Elite-Panels rechnen mit einer langfristigen Schrumpfung der Branche. Mehr als die Hälfte hält Subventionen für nötig, damit Elektroautos in der Bevölkerung akzeptiert werden.

Als wichtigste Ursache für die Einbußen an wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit rangieren für die Entscheider „politische Maßnahmen“ – weit vor mangelnder Innovationskraft, Arbeitskräftemangel oder Schwächen der Wirtschaftsstruktur. Entsprechend schlecht fällt das Zeugnis für den grünen Bundeswirtschafts- und -klimaminister aus: Nicht einmal jeder fünfte Befragte findet, dass Robert Habeck in den vergangenen drei Jahren gute Arbeit geleistet hat.

Hoher Erwartungsdruck auf der Union

Diese Einschätzung erklärt, warum die überwältigende Mehrheit des Panels die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar mit Hoffnungen verknüpft: 85 Prozent der Führungsspitzen glauben, dass sich durch einen Regierungswechsel die Chancen auf eine wirtschaftliche Erholung verbessern werden. In der Bevölkerung erwartet das zwar nur knapp die Hälfte, aber auch dies sei ein bemerkenswert hoher Wert, sagt Allensbach-Chefin Renate Köcher. Denn viele Bürger trauten sich kein Urteil zu.

Die Meinungsforscherin verweist auf den „ungeheuren Erwartungsdruck“, der sich damit auf die Union und ihren Kanzlerkandidaten Friedrich Merz aufbaut. In Merz sah die Mehrheit der Wirtschaftsentscheider schon in der Umfrage im Sommer 2024 einen geeigneteren Kanzler als Amtsinhaber Olaf Scholz (SPD).

Mittlerweile favorisieren ihn nicht nur die Wirtschaftsspitzen fast einmütig, auch rund die Hälfte der politischen Eliten des Panels würde den Herausforderer Merz dem noch regierenden Kanzler Scholz vorziehen. Dass die Union an der nächsten Bundesregierung beteiligt sein soll, wünschen sich überdies 80 Prozent des Elite-Panels.

Wirtschaft träumt weiter von Schwarz-Gelb

In der Wunschliste der Parteien, die nach der Wahl mitregieren sollten, hält die FDP mit 30 Prozent den zweiten Platz vor Grünen (19) und SPD (18). Damit sei die Unterstützung für die FDP jedoch nicht mehr so groß wie sonst unter den Entscheidern, erläutert Köcher. Denn das Elite-Panel besteht zu rund zwei Dritteln aus Unternehmern und Spitzenmanagern, die traditionell eher der FDP zuneigen. Daher sagen auch jetzt 63 Prozent der Befragten, ihnen sei es wichtig, dass die FDP, die aktuell in Umfragen meist unter vier Prozent liegt, wenigstens wieder in den Bundestag komme. Die Wunschkoalition der Wirtschaft wäre, wenig verwunderlich, Schwarz-Gelb, mit größerem Abstand folgt Schwarz-Grün noch vor der Rückkehr einer großen Koalition.

Die politischen Entscheider würden dagegen eine große Koalition bevorzugen, allerdings rangiert auch diese nur knapp vor den anderen beiden Kombinationen. „Die FDP ist in Teilen schon abgeschrieben“, befürchtet Köcher. Das Problem liege darin, dass fast das gesamte Potential der FDP gleichzeitig den Unionsparteien gehöre. Die hohe Überdeckung bedeutet, dass beide im selben Wählerfeld schöpfen. Mit Blick auf die Schwäche der FDP halten es daher fast 90 Prozent der Entscheider für unvernünftig, eine Koalition zwischen Union und Grünen auszuschließen, wie CSU-Chef Markus Söder vehement fordert.

In den Chefetagen verspricht man sich von einem Regierungswechsel ein Programm zur Stärkung der Wirtschaft. Allem voran sollte Bürokratie abgebaut werden (86), gefolgt von einer umfassenden Steuerreform (59), dem Abbau von Lohnnebenkosten (50) und einer Ausweitung der Arbeitszeit (37). Eine rasche Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft hält die große Mehrheit des Panels tatsächlich für möglich, auch wenn die Skepsis gerade mit Blick auf schnelle Fortschritte bei dem als besonders wichtig erachteten Abbau von Bürokratie groß bleibt.

Mehrheit für eine Reform der Schuldenbremse

Die Ampelkoalition ist letztlich am Streit über den Bundeshaushalt gescheitert. SPD und Grüne wollten die Schuldenbremse lockern, um mehr Geld für Subventionen, Infrastruktur und Verteidigung zu bekommen, ohne dafür Abstriche an der Sozialpolitik zu machen. Die FDP hat die Schuldenbremse hart verteidigt und gefordert, Aufgaben nach Dringlichkeit und angepasst an das finanziell Machbare zu erledigen.

Die Debatte, ob die Schuldenbremse einer guten Zukunft des Landes im Weg steht, birgt im Wahlkampf weiter Zündstoff. Bisher schließt auch die Union eine Aufweichung der Schuldenbremse aus. Dennoch stützen die von Allensbach befragten Entscheider hier mehrheitlich die Position von SPD und Grünen: Eine Reform der Schuldenbremse halten zwei Drittel des Panels für notwendig. Eine höhere Verschuldung sollte aus ihrer Sicht aber vor allem zur Modernisierung der Infrastruktur und zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit ermöglicht werden.

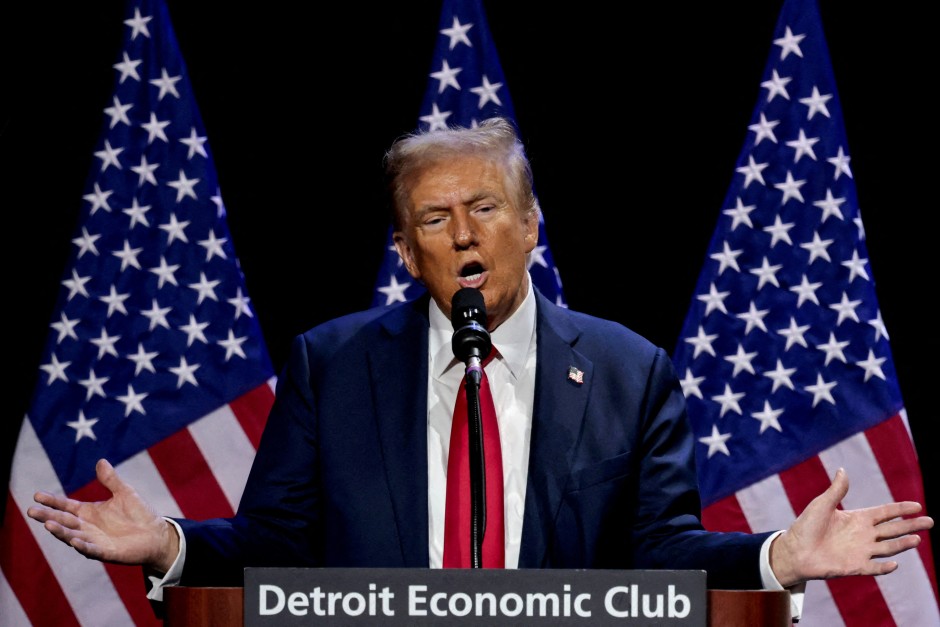

Für große Unruhe sorgt auch im deutschen Wahlkampf der Montag bevorstehende Machtwechsel im Weißen Haus. Die zweite Präsidentschaft des Republikaners Donald Trump wird heiß und überwiegend kritisch diskutiert. Kein Wunder: Trump droht mit hohen Zöllen, fordert mehr als eine Verdoppelung der Verteidigungsausgaben der Nato-Länder und attackiert die Klimapolitik heftig.

Eliten fordern weniger „Trump-Bashing“

Auch im Elite-Panel gibt es weniger Hoffnung als zu Beginn der ersten Präsidentschaft, dass sich Trump mäßigen werde. Dennoch mahnen die Führungsspitzen zu weniger „Trump-Bashing“ in Deutschland. Vor allem die befragten Unternehmer und Manager, aber auch die Hälfte der Politiker sind der Ansicht, es werde hierzulande zu viel Kritik an Trump geübt. Man solle sich lieber darauf konzentrieren, mit der neuen US-Regierung gut auszukommen.

Der Rat zu mehr Gelassenheit speist sich aus der Erwartung, dass in der neuen Trump-Regierung – bei allen Risiken – „auch Chancen“ liegen. Mit 64 Prozent ist der Optimismus unter den Eliten zehn Punkte größer als zu Beginn der ersten Trump-Regierung. Fast die Hälfte der Entscheider glaubt diesmal, zumindest die amerikanische Wirtschaft könne von Trump auch profitieren. Der deutschen Wirtschaft werde Trump zwar schaden, aber wohl nicht sehr stark, lautet der Tenor. So befürchten 30 Prozent der befragten Manager zwar negative Folgen für ihr Unternehmen durch mögliche Zölle, allerdings nur 14 Prozent „starke Auswirkungen“.

Immerhin 44 Prozent der Wirtschaftsspitzen trauen dem Tech-Milliardär Elon Musk, Trump-Beauftragter für den Abbau von Bürokratie, zu, dass ihm diese Aufgabe gelingt. Und bemerkenswert zuversichtlich zeigen sich die Führungsspitzen alles in allem, dass die deutsche Wirtschaft trotz der weltweit nicht nur durch Trump zunehmenden Handelskonflikte erfolgreich bleiben kann. Vier von fünf Entscheidern bauen auf die Stärke der deutschen Unternehmen.

Das Elite-Panel ist die am prominentesten besetzte Umfrage Europas. Diesmal waren unter den 500 vom Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag von F.A.Z. und „Capital“ kurz vor dem Jahreswechsel befragten Entscheidern 334 Vorstände, Geschäftsführer und Unternehmer, 116 Spitzenpolitiker und 50 Spitzenbeamte.