Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Wachstumsprognose für Deutschland deutlich nach unten korrigiert. In diesem Jahr stagniert Europas größte Volkswirtschaft demnach mit einem Plus von 0,3 Prozent, im kommenden Jahr soll das Wirtschaftswachstum 1,1 Prozent erreichen. Noch im Oktober hatten die Ökonomen für dieses Jahr ein um 0,5 Prozentpunkte höheres Wachstum und für 2026 ein um 0,3 Prozentpunkte größeres Plus vorhergesagt. In beiden Jahren zuvor war Deutschlands Wirtschaftsleistung jeweils geschrumpft.

Die Konjunkturschwäche erklärt sich unter anderem durch hohe Energiepreise, die auf der Industrieproduktion lasten. Die europäischen Gaspreise sind nach wie vor etwa fünfmal so hoch wie in den USA, erläutert IWF-Chef Ökonom Pierre-Olivier Gourinchas. Vor der Pandemie sei Gas nur doppelt so teuer gewesen. Im Euroraum geht es deshalb Ländern weniger gut, in denen die Industrieproduktion einen hohen Anteil an der Wirtschaftsleistung hat, während Staaten mit einem ausgeprägten Dienstleistungssektor besser fahren. Spaniens Wirtschaft wächst vor allem dank der Tourismusindustrie in diesem Jahr um 2,3 Prozent, nachdem das Land im Vorjahr sogar eine Wachstumsrate von 3,1 Prozent erreicht hat. Ferner lahmt in Deutschland die Bauwirtschaft dank des hohen Realzinses, der Bauprojekte verteuert.

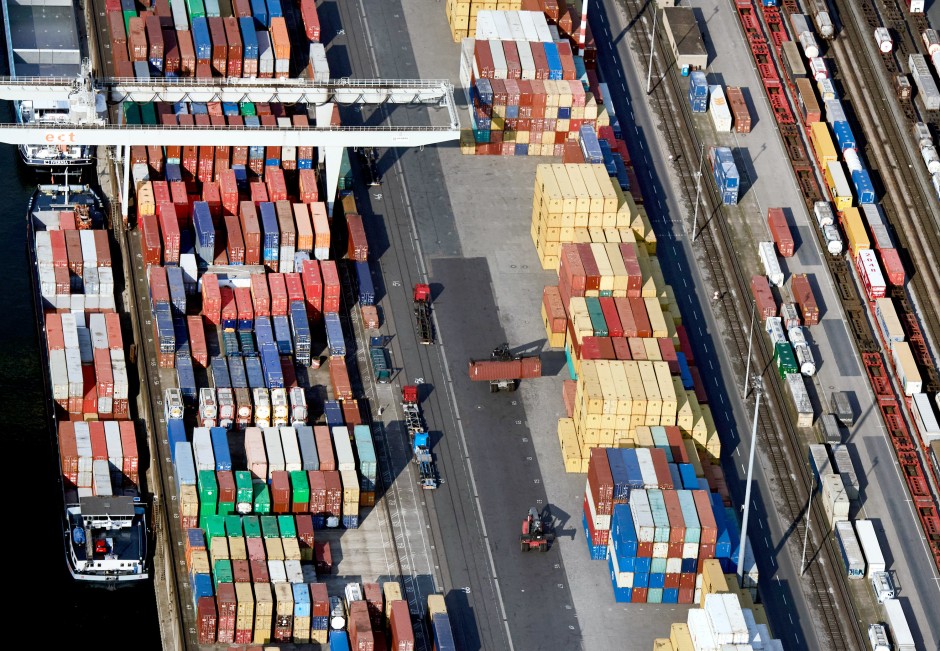

Ein großer Unsicherheitsfaktor ist die künftige Handelspolitik wichtiger Partnerländer: Deutschland ist als offene Volkswirtschaft auf Importe und Exporte nach China und Exporte in die USA angewiesen. Unsicherheit dämpft die Investitionen. Ohne dass der künftige US-Präsident Donald Trump im Konjunkturausblick des IWF wörtlich erwähnt wird, zielen die Aussagen auf dessen Ankündigungen, hohe Importzölle auf fast alle Einfuhren zu erlassen. Der IWF erwartet, dass die USA die alten Industriegesellschaften in Europa mit Wachstumsraten von 2,7 Prozent in diesem und 2,1 Prozent 2026 weiter hinter sich lassen werden.

USA bieten bessere Rahmenbedingungen

Gerade ein Prozent in diesem und 1,4 Prozent Wachstum in 2026 errechnet der Fonds für die Eurozone. Gourinchas führt die wachsende Kluft zwischen den Wirtschaftsräumen auf strukturelle Schwächen in Europa zurück. Sie zeigen sich demzufolge im stärkeren Produktivitätswachstum in den USA, nicht nur im Technologiesektor. Ein freundlicheres Geschäftsumfeld und tiefere Kapitalmärkte begünstigten die Entwicklung. Die Folge sei, dass US-Investitionen höhere Renditen erzeugten und Kapital anlockten sowie den Dollar stärkten. Dies bewirke einen höheren Lebensstandard in den USA, der sich von dem anderer fortgeschrittener Volkswirtschaften zunehmend abhebe.

Risikofrei ist der Kurs der USA nicht: Der politische Kurswechsel sei schwer zu quantifizieren, dürfte aber die Inflation emportreiben, sagt Gourinchas. Eine lockerere Geldpolitik oder Deregulierungsbemühungen könnten die Gesamtnachfrage ankurbeln. Höhere Zölle oder Einwanderungsbeschränkungen dämpften die Produktion und würden den Druck auf die Preise erhöhen. Am Ende könnte die Federal Reserve gezwungen sein, die Leitzinsen zu erhöhen mit Folgen für den Dollar, der stärker würde, und für das Außenhandelsdefizit, das wachsen würde.

China bleibt ein Risiko

Sorgen bereitet auch das US-Haushaltsdefizit: Langfristig könnte es eine größere finanzpolitische Anpassung erfordern, die Märkte und Weltwirtschaft erschüttern würde. In China nähern sich die Wachstumsraten der Normalität mit einem vorhergesagten Plus von 4,6 Prozent in diesem Jahr und 4,5 Prozent 2026. Die Risiken für den Ausblick sind aber erheblich: Sollten sich in China geldpolitische Maßnahmen als unzureichend erweisen, um die Schwäche der Binnenwirtschaft zu beheben, droht der Wirtschaft ein Teufelskreis, in dem hohe Schuldenstände in Kombination mit fallenden Preisen zu sinkenden Ausgaben und wirtschaftlicher Stagnation führen. Der starke Rückgang der Renditen chinesischer Staatsanleihen zeige wachsende Besorgnis der Anleger.

Das globale Wachstum fällt bescheiden aus. Mit 3,3 Prozent in den Jahren 2025 und 2026 liegen die Wachstumsprognosen unter dem historischen Durchschnitt (2000–2019) von 3,7 Prozent.