Im Land namens Auschwitz herrschte der Schrecken, noch weit schlimmer, als Debreczeni zunächst ahnte. Er kam im Lager ins Gespräch mit einem älteren Häftling, einem Franzosen aus Paris, dieser selbst der letzte Lebende aus seiner Familie, die anderen hatten die Deutschen schon umgebracht. “Ich mache es nicht mehr lange”, gestand der Ältere nun dem Neuankömmling. Debreczeni fragte ihn, ob er die anderen Deportierten aus seinem Waggon gesehen habe, diejenigen, die sich für die Fahrt mit dem Laster entschieden hatten.

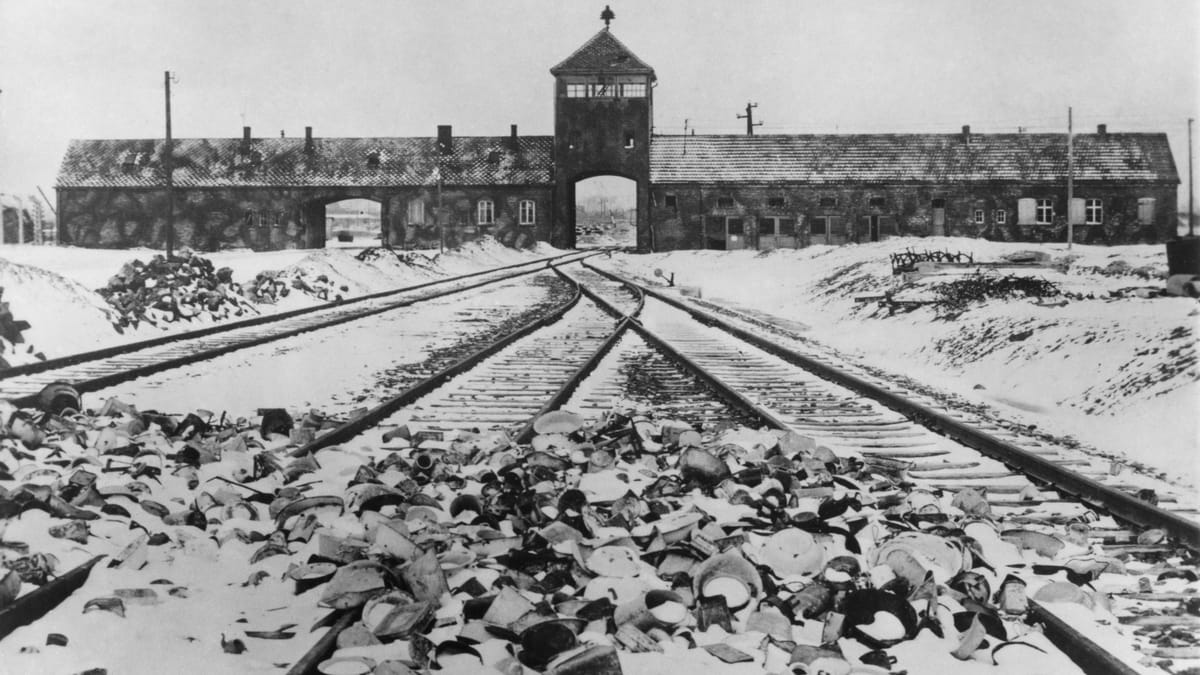

Mit der Hand deutete der Häftling in Richtung Birkenau, wo schier endlos Rauch aus Schornsteinen in die Luft stieg: “Der Rauch, das sind bereits sie.” Ein Schock für Debreczeni, obwohl er schon eine gewisse Ahnung von der grauenhaften Realität gehegt hatte. Debreczeni machte einen “sadistischen Wahn” aus, der “im Land namens Auschwitz den Thron bestiegen hatte”. Als “nach Kot riechenden Gespensterstaat” beschrieb er es.

Debreczeni machte seinem eigenen Anspruch als Journalist aus Neigung und Profession alle Ehre. So beobachtete er aufmerksam, was in seiner Umgebung während seiner Leidenszeit in den deutschen Lagern Auschwitz, Falkenberg, Schloss Fürstenstein und Dörnhau geschah, und brachte es in “Kaltes Krematorium” zu Papier. Welche Gedanken er bereits in den Lagern hegte und welche später nach dem Krieg reiften, wird nicht mehr zu klären sein.

Fest steht, dass Debreczeni viel über die Deutschen grübelte. Sie galten als das “Volk der Dichter und Denker”, ein Bild, das kaum mit dem zusammenpasst, was sie in Auschwitz und anderen Orten der Vernichtung taten. “Warum merken dann so wenige von ihnen, dass sie ein Verbrechen begehen?”, sinnierte Debreczeni. Ein “seltsames Volk” seien die Deutschen, “voller innerer Widersprüche und frappierender Extreme”. Nur so wäre es erklärbar, dass neben dem berühmten Mediziner Robert Koch auch eine Ilse Koch möglich war, die als “Hexe von Buchenwald” durch ihre Verbrechen berüchtigt wurde.

Neben den Deutschen dachte Debreczeni auch viel über die Hierarchie unter den Häftlingen im Lager nach, ein System, das die relativ wenigen Deutschen etabliert hatten, um die zahlenmäßig weit überlegenen Häftlinge zu kontrollieren. Kapos im Lager, Kapos bei den Firmen, in denen die Arbeitskraft der Versklavten missbraucht wurde, sowie etwa Blockälteste und Schreiber, die allesamt aus dem Kreis der Häftlinge stammten und durch größere und bessere Rationen begünstigt waren. “Sklaven, die Sklaven verprügelten”, befand Debreczeni und schlussfolgerte, dass “aus mit Privilegien versehenen Sklaven die besten Schergen werden”. Viel lässt sich darüber aus dem Buch lernen, wie die SS die uralte Strategie von “Teile und Herrsche” zur grausamen Perfektion trieb.